马连良(1901年2月28日——1966年12月16日),回名尤素福,原籍陕西扶风,生于北京,字温如,中国著名京剧艺术家。老生行当的代表性人物之一,“马派”艺术创始人,京剧“四大须生”之首,民国时期京剧三大家之一,扶风社的招牌人物。代表剧目有《借东风》、《甘露寺》、《清风亭》、《四进士》、《失空斩》等。父马西园与著名京剧演员谭小培熟识,三叔马昆山在上海唱戏,受家庭的熏陶,使马连良从小热爱京剧艺术。9岁入北京喜连成科班,23岁自行组班,发展成为独树一帜的“马派”表演风格,自1920年代至1960年代盛行不衰。20世纪,他与余叔岩、高庆奎、言菊朋并称前“四大须生”;后三人去世,他又与谭富英、奚啸伯、杨宝森并称后“四大须生”。1931年马连良在天津与周信芳同台演出,因他们技艺精湛,各具风采,被誉为“南麒北马”。1966年“文化大革命”时期,因主演《海瑞罢官》而被迫害致死。

查理·卓别林(Charlie Chaplin,1889年4月16日——1977年12月25日),生于英国伦敦,英国影视演员、导演、编剧。查理·卓别林的第一部电影是《谋生》。从1915年开始卓别林开始自编自导自演,甚至还担任制片和剪辑。稍后他加入了埃斯安尼公司,并于1917年出品了《移民》和《安乐街》,1918年他和他的兄弟在洛杉矶开了自己的公司。并在1919年召集到了道格拉斯·费尔班克斯等人。但直到1923年,卓别林才为这个公司拍了第一部影片《巴黎一妇人》。之后1925年的《淘金记》和1928年的《马戏团》为卓别林赢得了学院奖。1931年因为《城市之光》的首映卓别林来到伦敦,转年才返回,他的下一部影片是1936年的《摩登时代》。四年之后他拍摄了《大独裁者》。1952年,他的有声电影《舞台生涯》上映,同年他移居瑞士。1967年他拍摄了最后一部影片《香港女伯爵》,1977年圣诞节于瑞士家中去世,享年88岁。

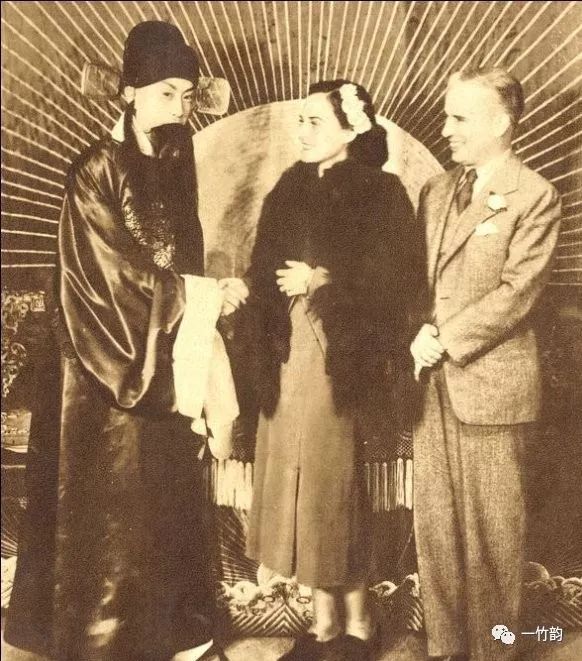

同时代的京剧大师马连良与喜剧大师卓别林有着怎样的过往?

1936 年3 月9 日,喜剧大师卓别林来上海访问,下午抵达后要出席一系列活动,当天夜里就要乘船离开,但卓别林表示希望能够观看京剧。由于时间紧迫,梅兰芳建议他及夫人宝莲·高黛晚上11 点前往新光戏院,观看马连良主演的《法门寺》,再前往上海其他地方参加活动。

卓别林入座后,翻译发现他与以往来观剧的老外不同,很快就变成了一个内行的观众。翻译告诉他中国人看戏不太习惯鼓掌,喜欢用叫好表示赞美。卓别林马上表示认同,一会儿便会叫好喝彩了。当演到“行路”一场时,台下寂静无声,观众们都聚精会神地静听马连良的那段“郿坞县在马上心神不定”。卓别林用右手在膝上轻轻试打节拍,津津有味地说:“中西音乐歌唱,虽各有风格,但我始终相信,把各种情绪表现出来的那种力量却是一样的。”

本来预备停留十五分钟的观剧计划,被卓别林一再推迟,一直延长了一个多小时,直至把全剧看完为止。散戏之后,卓别林等迫不及待地来到后台与马连良会面。马连良还没有来得及卸妆,双方互表敬佩之意之后,就站在台板上攀谈起来。卓别林对绚丽多彩的京剧服装非常好奇,认为中国古人就是如此穿戴,生活在中国古代简直是美不胜收。别人介绍说,马连良对京剧服装最有研究,于是马向卓别林介绍了许多我国的服饰以及戏剧服装的艺术特点。卓别林听后频频称道,对中华文化赞不绝口,并鼓励马连良将其进一步发扬光大。

马连良当时正酝酿在北京投资一座新型戏院,于是向卓别林请教美国人是如何经营剧院的?美国艺人是怎样一种生存状况?卓别林一一做了介绍,并推荐他看一些美国的纪录片,特别是美国总统参加竞选的片子,因为当时的竞选演讲都在戏院进行。

马连良、卓别林

为了纪念这次有意义的会面,有人建议当场合影留念。马连良还未卸妆,穿着县令的行头,戴纱帽,着蓝色官衣。卓别林表示要立即勾脸穿行头,扮一个“贾桂”,与马连良拍照留念。他认为他与“贾桂”是同一行当,他要学演《法门寺》,将来也要与马连良要合作一回。建议虽好,无奈卓别林当夜就要乘船离开上海远赴菲律宾,临时化妆也来不及了。于是只得马连良身着京剧行头,卓别林则西服革履,拍了一张二人拱手照,一张二人握手照以及马连良与卓别林、宝莲·高黛的三人合影。卓别林虽很健谈,由于时间紧迫,只得依依惜别,约定将来再见。马连良后来在与卓别林的合影上面做了题记,不忘这位海外的知音。