时间总是残忍,它抹掉记忆的颜色,让原本鲜活的事情在脑海里只留下暗淡的梗概。

可有一位老人,用自己一生的时间想要抓住历史的色彩,不让其褪色。

我们常见60-80年代黑白的照片,却不曾看过这么多彩色的过去。

还好相机成了常伴翁老左右的伙伴,1954年开始拍照至今,翁老用六十余年的光景记录了无数大大小小的事件,那些摊开的珍贵底片就是彩色的中国。

- 红 -

中国跳动的红色脉搏

图 | 翁乃强

文 | 杨磊

图注 | 杨磊 赵云婷

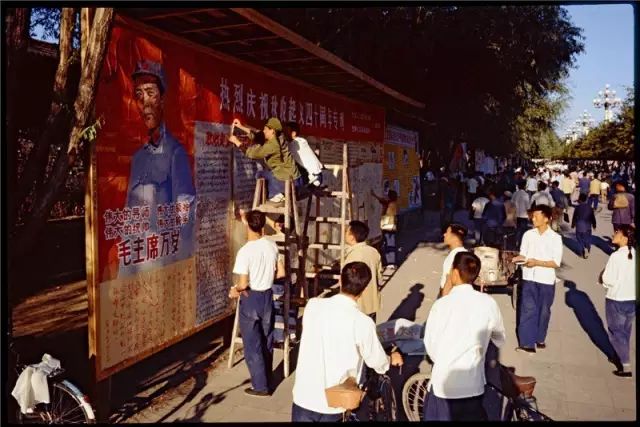

红色,几乎是那个年代中国最为普遍和恰当的抽象表达元素。很多外国的摄影家和电影工作者,都会用这个色彩来描述当时他们所看到的中国。所有的激情、变革、希望,都可以用红色诠释,舞动的红旗,飘扬的红丝带,遍布大街小巷的红色宣传画……将一个时代的脉搏跳动展现出来。

《大海航行靠舵手》

1967年,北京东长安街举行“纪念秋收起义四十周年”的宣传活动

1969年,群众庆祝党的“九大”胜利闭幕,中央民族学院的师生表演节目

1969年,天安门的游行队伍

1970年,云南中甸,新联大队少年阅读《毛主席语录》

20世纪70年代,“五一”劳动节,孩子们在北京劳动人民文化宫表演节目

- 黄 -

土地是中国人最深的依恋

图 | 翁乃强

文 | 杨磊

图注 | 杨磊 赵云婷

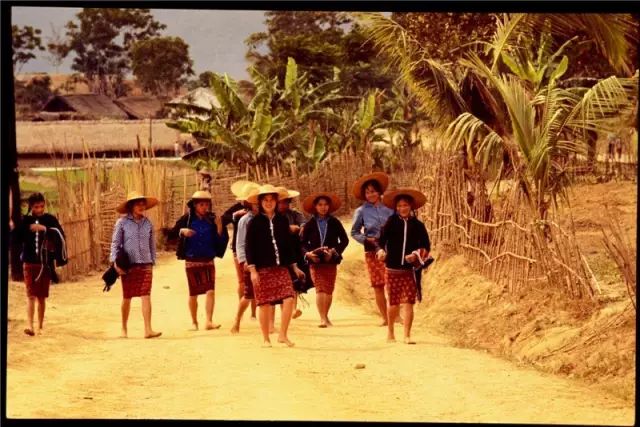

那时的中国,没有那么多的高楼大厦,城市化进程还没有开始,如果从太空俯瞰,夜晚是一片漆黑,只有北京和上海周边能有一点亮光。这样一个人口超过7亿人的大国,绝大部分都是农民,农业肩负着养活中国全体人口的任务。60年代早期-70年代中后期,中国人经历了饥饿和极其艰难的时期,逐渐从历史的阴霾中走出来。

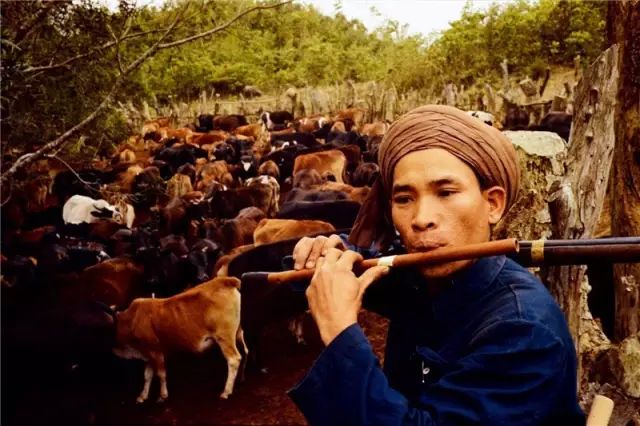

20世纪60年代,海南黎族华侨参加了海南的开发建设

20世纪60年代,海南通什(今五指山市)的黎族村民在山上放牛

20世纪60年代,海南黎族的农民在水田中挠秧

1971年,河北固安,小学生在麦收时节参加劳动——挑麦种

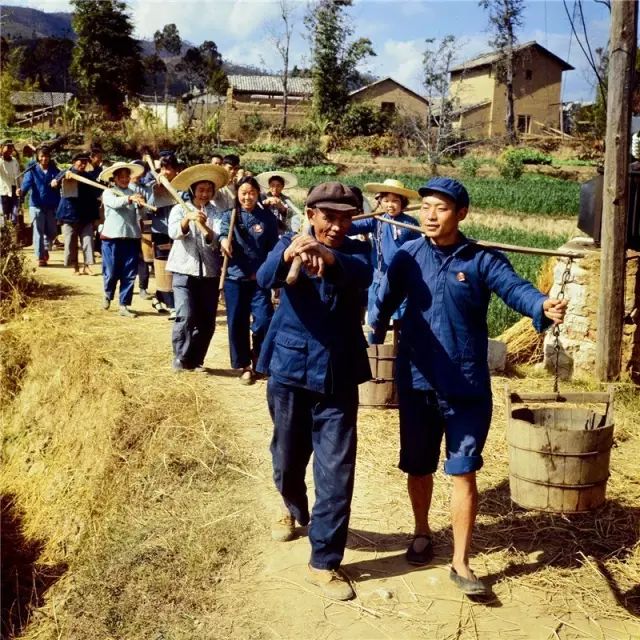

1970年,云南峨山彝族自治县,知识青年与农民一起挑着担子、扛着锄头下地劳动

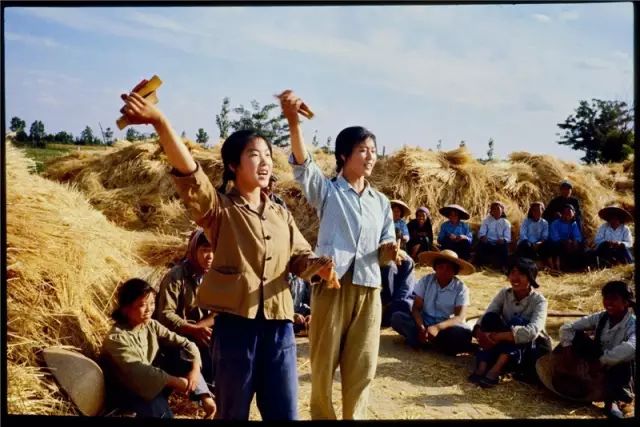

1971年,秋收时节的劳作间隙,宣传队员表演数来宝

- 蓝 -

大同年代的生活

图 | 翁乃强

文 | 杨磊

图注 | 杨磊 赵云婷

20世纪60-80年代,站在大街上望出去,黑、蓝、军绿、灰构成了社会的“基本原色”,每个人的个性也被掩藏在这种颜色之中,但是近距离观察他们,个性还是冲破了层层阻挠,坚强地生发出来。从图片里看到的,依然是一个个活生生的面孔。

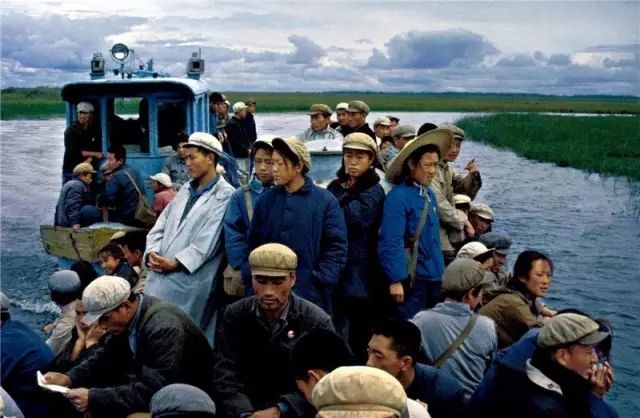

20世纪50-70年代,先后有数万名知识青年响应共产党号召,来到北大荒地区开垦荒地、改造沼泽。翁乃强于1968年开始,跟随知青到达北大荒报道他们的生活。图为

1968年,知青们刚刚乘船来到北大荒新建的知青点

1966年,北京东长安街的大字报和人们购买油印小报的场景

1970年,云南峨山彝族自治县,知识青年在与农民话家常

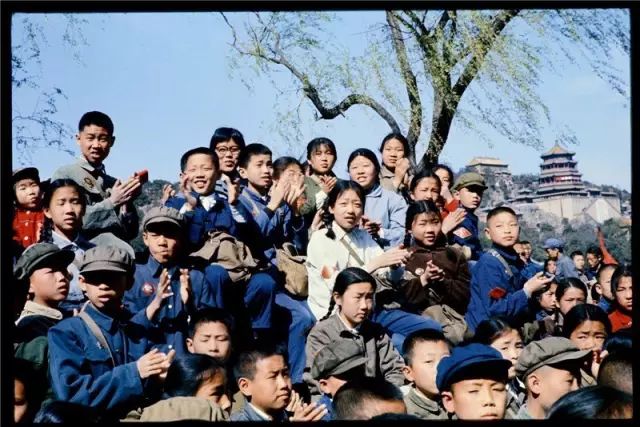

20世纪70年代,北京颐和园,参加节日聚会的学生

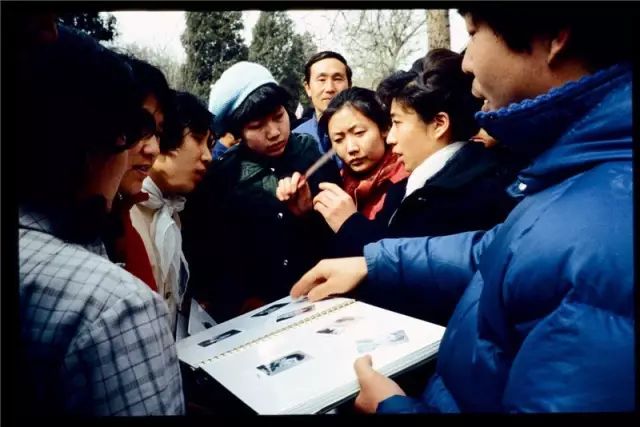

20世纪70年代初,王府井工艺美术商店的瓷器展,吸引了市民的围观

1971年,故宫重新对外开放,围观的市民

改革开放后,市民们开始有了个人形象追求,越来越在意个人的衣着、发型。图为20世纪80年代,西单的一家理发店向行人展示新发型的照片,招徕生意

历史的真实一刻,总让人感慨万千,怀念那些单纯质朴的情愫,也叹息不停流转的多舛命运。一张张历史长河中普通百姓的脸庞,映照出的是那时生活的模样,更是曾经沧海的历史记忆。

活在父母一辈口中的那个年代,如今我们可以真切看见并感受。

那些鲜活的面孔明明在告诉我们,他们真实活过的样子。80岁高龄的翁老用相机记录了那个时代的模样,他的底片是彩色的。

图文来源:《彩色的中国》

出版方:中国国家地理

作者:翁乃强

编辑:辛巴德

【读者·书房特别推荐】

读者·书房“效率药丸”2017新年图书礼盒

专治你的效率“紊乱”

点击图片可购买

特级中宁枸杞礼罐,

搭配送王级百合干煲粥

点击图片购买