通过四组正式焦点小组的访谈并对相关资料进行分析和提炼,研究者发现四组的研究讨论在主题和框架上从参与者在虚拟现实中的化身“我”的身份主体性进入,并通过身体/经验的讨论框架展开。

(一)作为感官体验的身体经验

在焦点小组讨论本次研究采用的游戏文本《蝙蝠侠:阿卡姆》中,游戏者关于身体感官体验的讨论主要围绕着以下主题展开:虚拟现实媒介的使用动机、浸入虚拟现实环境后的身体“沉浸感”体验、虚拟/现实的身体的交互规则等。

从虚拟现实沉浸式传播环境的参与者经验看,身体感官经验有以下特点:

1.不少受访人都用“身临其境”感性直观认知来描述自己的身体经验,并且认为虚拟现实中的场景叙事本身唤起的恐惧情感是增加自身浸入感的重要印证。在他们的表述中,在进入虚拟现实技术所创造的魔环(magic circle)时,参与者是会通过反身性的怀疑,通过“左看右看”的动态尝试和与自身物理世界中感官经验的比对,最终确认或暂时性地放弃了质疑,选择服从于感官营造的虚拟世界。

2.一些拥有较高媒介素养的受访人则倾向于采用更加理性的方式,试图解构感官经验的直观感受。如有受访人所用的“扑面而来”形容虚拟环境浸入时感受到的信息环境的密度,同时对于细节还原度的关注,可能来自于较为丰富的游戏经验;同时他也提到,参与者对与虚拟现实技术奇观的聚焦可能会削弱故事叙事本身的关注度。

3.有受访人则通过虚拟现实与其他“传媒”媒介使用的身体经验的对比,试图建立跨媒介沉浸度的参照系。如第三位受访者,试图比较虚拟现实类游戏与传统计算机游戏、乃至电影观影后的感官体验异同。

4.由于在虚拟现实的沉浸式传播中,身体感官成为了人机交互界面,因此虚拟现实开发者在交互规则的设计上,也最大程度地利用了身体和技术关系可能性,复制和模拟了物理世界的感官经验。因此,受访

者认为虚拟现实的感官体验和身体物理交互规则相较于其他技术设备而言,操作的门槛更低。

对于虚拟现实浸入特性,有学者用“being there”(即译为“身临其境”)进行描绘。早期虚拟现实技术由于计算机运算能力和显卡图形能力所限,须在图像逼真度与计算机响应速度之间进行艰难取舍,而如今的虚拟现实技术已经能在家用级别设备上解决这样的问题,实现参与者的身体物理姿态和头戴式显示器中的虚拟环境毫秒级实时响应。

(二)作为空间实践的身体经验

胡塞尔(Edmund Husserl)在《事物与空间》就建立了身体与空间关系的论述,他认为身体在空间的感知中具有优先性和承载性,即空间经验对于身体来说都是“在此处”(being here)的体验。他提出null-body的概念,认为身体是知觉经验得方向原点。因此,如何感知身体和身体的运动,是我们认知所处空间经验的纽带。

与以往所有的媒体相比,虚拟现实最大的特征之一在于通过信息技术和人体感知系统的协调,再造了虚拟的空间感。在虚拟现实的沉浸式传播环境中,可以真实地创造出一个拟态的空间,空间的大小规模由技术能力所限,但即便家用级别的索尼虚拟现实设备,也可以创造出大约2-3平方米的虚拟空间。参与者可以在这个虚拟空间中自由活动,通过交互设备与虚拟空间中的虚拟物品或NPC(“非玩家控制角色”)进行互动。

在虚拟现实沉浸式传播环境的参与者经验看,身体的空间实践经验有以下特点:

1.虚拟现实空间由于技术能供性(affordance),提供了独特的空间叙事和浸入者身体交互经验。空间文本本身具备的天然开放性,使得浸入者可以通过身体姿态、视角、关注焦点等,形成多种互动关系,赋予了其广阔的自由度,并形成自身对空间的意义。

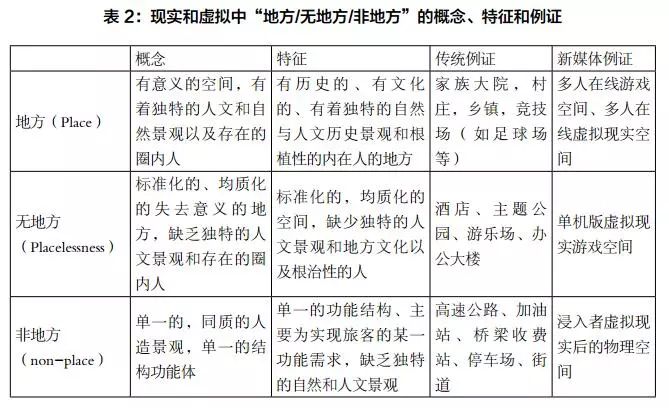

2.虚拟现实空间的性质同样由浸入者的身体参与经验而界定。在马克·奥热的分类中,如主题公园、游乐场等标准化的、均质化的失去意义的地方都因归属“无地方”(placelessnees),因为此类地点都缺乏独特的人文景观、地方文化和根植其中的人。从这个角度看,诸如本案例研究中所采用的虚拟哥谭市来自于《蝙蝠侠》原始文本的故事场景设定,在单机版的虚拟现实环境中,更类似归属于主题公园或游乐场类的“无地方”。

3.一些参与者也意识到虚拟的“空间性”可能对于浸入者身体经验具有“欺骗性”。浸入者佩戴感官设备,如头戴式显示器、数据手套乃至可以提供空间行走能力的“仓鼠笼”,这些感官设备部分或完全覆盖人的身体感官通道,因此物理空间在满足基本的技术和实体空间需求后,和浸入者的感官完全隔离。物理实体空间湮灭了所处物理空间的全部符号意义,造成物理空间蜕化为“非地方”。

(三)作为身份置换的身体经验

虚拟现实环境参与者通过头戴式显示器获得天然的“第一人称”视角,并借由其它辅助身体交互设备(手持控制棒、数据手套等)最大程度地将参与者的身体经验平移至虚拟环境中,从而形成对于新身份的代入和认同。本研究选择的游戏文本中,关于身份置换最具标志性的典型段落,应为如下“照镜子”情节:游戏主角在虚拟世界中完成蝙蝠侠全套身体装备的佩戴后,从眼前升起的镜子中看到自己脸。多数参与者在此段时,都表现出较大的震惊反应,并尝试通过改变自身头部的姿态去“试错”虚拟镜子中蝙蝠侠是否也会有相对应的姿态变化。

在虚拟现实沉浸式传播环境的参与者经验看,身份置换的身体经验有以下特点:

1.在游戏研究中,虚拟化身(avatar)不仅仅是用户进入虚拟世界的手段,也是用户自我表达的方式。传统上,网络游戏和虚拟现实社区都提供了一整套复杂的虚拟化身形象的设定系统,包括种族、性别、体型、发型、穿着等。虚拟化身的设计弹性就决定了个人表达的方式和空间。

2.研究通过访谈,可以发现虚拟现实游戏参与者对于自己新身份的认同感建立是一个从怀疑到求证、直至最终确认的动态过程。

3.身份置换后,参与者的身体经验会加入身份的投射。即按照共享的文化意义中关于角色身份的身体设定,进行身体表达。如本研究中,参与者会下意识的模仿符合角色设定的身体语言,而开发者也会利用角色身份认知中的身体表达,予以技术性的设定与回应。但同时也必须看到,由于身体语言和身份置换本身的开放性,因此也有参与者故意以“搅局者”的方式逆向而为,也为角色的身份和身体表达提供了“反向文本”的例证。

(四)作为情感主体的身体经验

参与者的情感经验研究是情感游戏研究(affective gaming)的重要内容。在虚拟现实沉浸式传播环境的参与者经验看,作为情感主体的身体经验有以下特点:

1.与一般的游戏相比,参与者普遍反映虚拟现实环境中的情感经验更加“浓烈”。这需归因于虚拟现实的技术条件使得参与者获得更多的直接情感刺激,从而引发更加强烈的情感体验。如一些参与者所说到自己明显感觉到“兴奋”“心跳加速”“太刺激”“目瞪口呆”等。一方面是被虚拟现实技术创造的空间文本奇观所震撼,另一方面也来自全感观的刺激。

2.在所有的情感经验中,“恐惧”的经验在虚拟现实的沉浸式体验中最为凸显。无论是在虚拟的高空经历恐高性,还是在原地乘虚拟过山车体验重力失衡,亦或通过情景化的叙事营造虚拟环境中的恐怖气氛,此类恐惧感在虚拟现实的身体经验中最为突出,也常常被开发者予以充分利用。

(五)作为虚假记忆的身体经验

虚假记忆(pseudo memory)在认知心理学中是指由于媒介内容的呈现方式和人类认知的过程特征,所形成的对于未曾发生过事件的不真实回忆。本次研究中,关于“虚假记忆”的探讨是参与者在深度访谈和小组讨论中自然生发出的主题。