杜少按

清华大学,国之重器,它是中国最重要的学府之一,任何一点改变,都会影响整个国家。

当我最近和几个清华美院毕业生聊天,却发现这座学府里的人,如今并不如意。

清华美院的学生,毕业后纷纷转行,从事自己所学专业的人,寥寥无几。

而那些清华名师的状况,也谈不上好,即使声名远播到海外,在国内却仍是籍籍无名,不被认可。

在了解这个学校的过程中,我认识了清华美院一位特殊的老师,我决定为他写下我的第33篇真实故事。

他不仅是位老师,也是一位匠人。他技艺精湛,一心求道,却在现实的高墙前,头破血流,无可奈何。

爱用外国货的富人

一夜之间,月薪5000元的张宝华,背负上20万元巨债。

1993年开始,张宝华一直在寻找愿意销售他设计丝巾的企业,但十年来却屡屡碰壁。这次终于有企业肯同他合作,他本以为梦想即将成真,兴奋的通过朋友联系加工厂开工制作。

然而加工厂将价值20万元的丝巾制作完成,这家企业却突然变卦,消失不见。

愤怒的工厂业务员只能找到联系他们的张宝华。张宝华面对对方急红的双眼,和要把他告上法庭的威胁,硬着头皮承诺,这20万他一定还上。

这一年是2003年,北京二环内房价只不过12000元/平米,20万元债务,足以将他这样一个工薪阶层压垮。

张宝华没有想到,企业之所以变卦,因为他们几度犹豫后断定,没人会愿意花200元买一条「国产」丝巾。

而他更没有想到的是,自己一不小心,撞到了中国新富消费外国奢侈品的元年。

那一年,发生了几件小事:Giorgio Armani在上海开店,LV在广州开店,Bv lgari、TOD'S、Coach…奢侈品大牌前赴后继在中国开店,而售价动辄上万的进口手表,则在中国卖出600万只。

上海第一家Giorgio Armani专卖店

那一年,有人开始正式探讨设立「中国奢侈品行业协会」。也是在那一年,法国巴黎银行在报告中说:「中国已进入奢侈品消费初期」。

从那一年开始,如果一个人足够有钱,完全可以让自己生活中的每一样东西都来自外国品牌,即使这些外国品牌,全部是Made in China。

但对张宝华来说,那一年对他的意义,只是让他背上巨额债务,进入人生最低谷。

清华匠人

我对张宝华的第一印象,只有「平平无奇」四个字。

第一次见他,他穿着一件宽松的短袖T恤,身材微胖,脑袋上顶着稀松的花白头发,脸上总是挂着笑,一笑会把眼睛挤得更小。在北京街头,这样的男人,一般人绝不会多看第二眼。

走进他的办公室,一张宽阔的书桌占据1/3空间,上面摆满作画工具和制作出的丝巾。笔筒里,一支「小红毫」毛笔上价签还没来得及撕下,上面写着它的价格:15元。

书柜上是各种书籍和陈列,3盘VHS录像带和邓丽君的专辑,充分显示这间办公室的主人属于哪个时代。

从他的外貌和他的办公室,难以相信这是清华美院学生口中的那位张老师。

在清华同学的描述中,张宝华只是在绍兴的一次论坛上展示了自己的作品,就征服了一个帮奢侈品大牌Hermes联系设计师的意大利经纪人。这个意大利人几次邀请张宝华去意大利办个人展,不过张宝华并没有时间,但她仍没放弃。

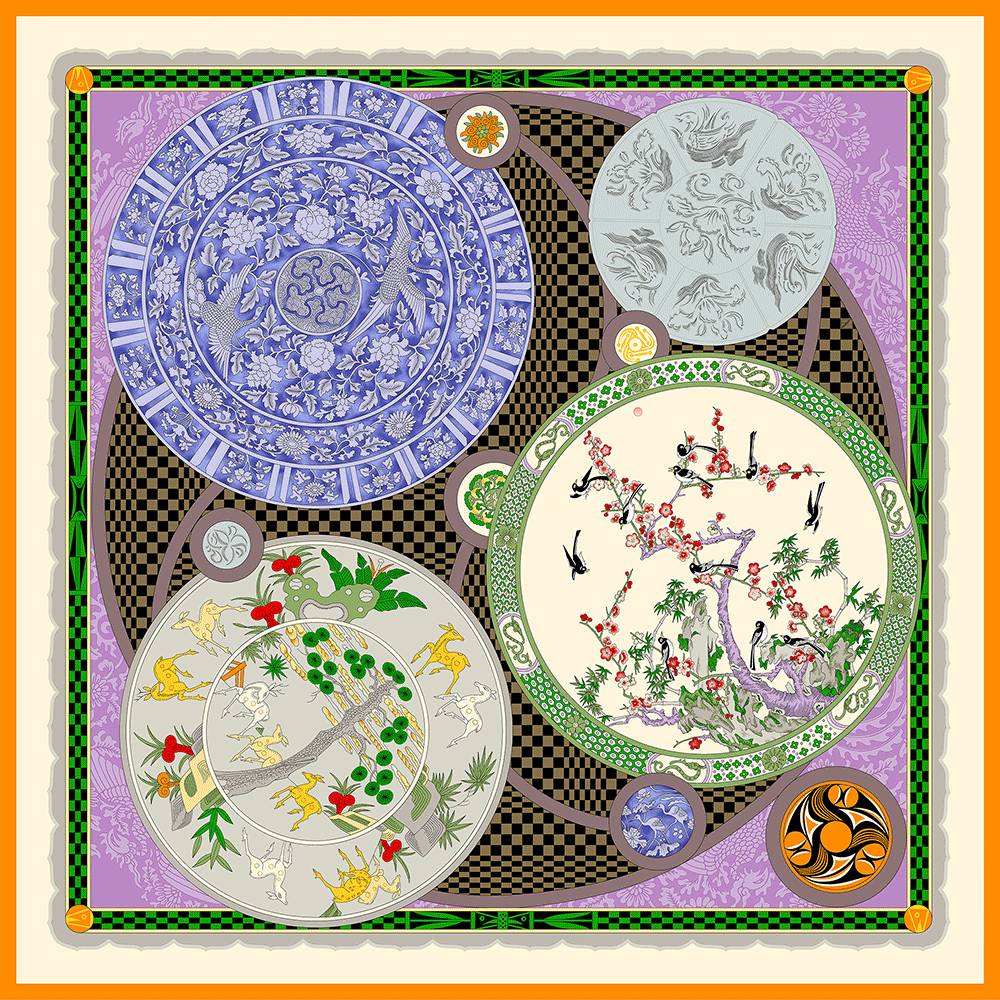

也是在清华同学的描述中,国内设计师里,张宝华是对工艺加工要求最严格的一个,他个人品牌丝巾完全按照Hermes的工艺加工,国内只有他的丝巾卷边是110针,其它品牌只有60针。

而张宝华在纽约第五大道办展、拿遍国内设计类奖项、掌握中国所有传统图案花型…这些事,总能在清华美院的同学口中听到。

每次谈起张宝华,同学总是充满骄傲和崇拜。虽然我认识的所有清华同学,现在的职业都已经与本科所学的服装设计完全无关,而是在做金融、互联网、传媒等等各行各业的工作。

可对张宝华来说,从19岁开始,他从没想过,自己会做服装印花设计以外的工作。

张宝华被北京中央工艺美院录取,是在1986年。当时,中央工艺美院还没有与清华大学合并,成为现在的清华美院。而全国高考录取率只有30%,被大学录取学生有57万,在30年后的今天,这个数字已经突破700万。

亲历过那个时代大学的人,总是对那个时代极尽溢美之词,说那个时代大学里有最好的老师和最好的学生,说那是个「白衣飘飘」的年代。

坐落于国贸附近的原工艺美院旧址

张宝华大学生活的回忆要平凡很多,他印象中最深刻的,只是一堂课。

那是他第一次上清华名师常沙娜讲授的传统图案课。这位国内研究敦煌壁画最权威的大师,进入教室后转身就走——教室太脏了。直到张宝华和同学慌忙把教室打扫干净,才把常沙娜先生请回教室。

整堂课前半段,先生一直在讲的是,邋遢的环境里画不出好作品,书桌同样不能杂乱,水应该放在哪里,笔应该放在哪里,稿子应该放在哪里,怎么用水涮笔才不会把水迸出来…

张宝华已经记不清这堂课后面讲的专业内容,但那堂课上关于文具摆放的要求,他一坚持就是30年。

比起专业知识,80年代大学真正影响他的,是较真的态度。

和80年代大学生摇滚青年比起来,张宝华的大学显得单调。即使是被其他同学当作游玩机会的外地采风,他也只顾着找当地有特色的服装印花,一笔一笔临摹下来。

在大学画了4年印花图案,张宝华只是单纯想把印花设计做下去,直到大四,老师突然告诉成绩排名靠前的张宝华,他能拿到留京指标,赶紧在北京找工作。

那年北京亚运会吉祥物「熊猫盼盼」火遍全国,所有人都想在商品上画个熊猫,张宝华的同学帮别人画盼盼,一个月能挣6000元,而那一年北京市职工平均工资,仅仅221元。

巨额的报酬,张宝华同样唾手可得。然而尽管来自河南的他称不上富裕,平时连公共汽车都舍不得做,去再远的地方也是蹬一辆破自行车,他还是想做印花设计,不想做别的。

蹬着破自行车,毕业的张宝华去北京印染厂报道,那里给他的工资,1个月400元。

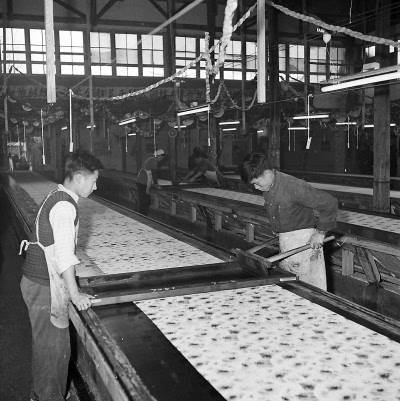

80年代的印染厂工人

张宝华和办公室里的其他老师傅格格不入。工厂分配下来的任务,别人总是卡着工期来做,张宝华总是早早就将图画完。

做完工作的他也并没有像同事一样,喝茶水看报纸,而是继续拿着纸笔,画一些谁也不知道是什么的东西。

办公室里的人每次看他画自己的东西,总是嬉笑一句:「大学生嘛,跟咱们哪能一样!」

张宝华在画的,是他自己设计的传统图案花型。

上学采风时,他在全国各地见过浩如烟海的的美丽传统图案。工作后他却发现,这些图案从未在现代商品中出现,仿佛根本不存在一般。

白天坐在工厂办公室里作画,下班回家看书,伏案画自己设计的花型直到深夜。每天如此,从不松懈。

这样过了3年,张宝华指间已经被笔磨出老茧,指甲缝也被染得失去本来颜色,长年熬夜作画还让他的头发掉的比同龄人更狠一点。

同事们都当他是个「怪人」,不看电视剧,不闲聊,虽然个性随和,但实在和他没什么可聊的东西。

如果是在现在,人们会用另一个词来评价他——「匠人」。

设计,受困于钱

在北京印染厂工作3年,每天沉浸在作画中的张宝华也能感受到,工厂不行了。

订单越来越少,工厂里工人的工作也越来越少,只有工厂外的民营企业,变得越来越多。

恰巧北京服装学院希望能找一个有工厂工作经验的大学毕业生任教,几次试讲,张宝华重回大学,做起了老师。

大学任教让他有更多时间研究中国传统图案,做自己的设计。

但是,大学老师的工资也并不高,而他很快就将遇到一次经济危机。

事情起源于北京淘货圣地潘家园,偶尔转转的张宝华,被一个小贩售卖的旧地毯吸引住。

这些30年代旧地毯上,绘有各种精美传统图案。即使是阅读量巨大,经常去外地采风的张宝华,也从来没有见过这些图案。

小贩告诉在摊位前不愿离开的张宝华,更多的地毯,被留在天津。

张宝华95年从天津买来的旧地毯

坐整整半天绿皮火车,从北京站到天津西站,再被小贩用自行车载着走15分钟,等张宝华看见小贩家中堆积的旧地毯,他傻了。

整整800张地毯,每一张上的花纹都精美异常,也是张宝华前所未见。它们能提供的创作素材,超过他手中现有素材的总和。

而且,他有预感,如果今天错过它们,他这辈子就别想再见到了。

根本没砍价,张宝华把身上6000元钱悉数交给小贩,买走200张地毯。几乎是央求着跟小贩说,剩下那600张一定要留着,给他一个月时间。

手头能动用的积蓄还有1万元,张宝华蹬上自己的破自行车,径直冲到朋友家里,让朋友赶紧借他6000元。

朋友以为他出了什么急事,刚要拿钱,就听说借钱是要买旧地毯。朋友脸色瞬间变得阴沉,用「最近手头紧」打发了张宝华。

把能想到的朋友转了一圈,才终于找到愿意借给他钱的同事。拿到钱,张宝华蹬上自行车,就赶去北京站买车票。

2周内,张宝华先后3次跑到天津,又给了小贩1万6千元,终于把所有800张地毯用双肩包背回北京。

这些地毯,至今仍会为张宝华提供灵感,被他视为珍宝,保存在家里。

但在当时,这些地毯花掉的2万2千元,是他2年的工资。他的经济状况元气大伤,省吃俭用1年,才将朋友的钱还上。

张宝华95年从天津买来的旧地毯

800张地毯给张宝华本就不太宽裕的经济捅了个口子,他开始更多的给外面企业画图作为兼职,赚钱补贴家用。

接触的企业多了,张宝华试着将自己设计的传统图案底稿给对方看,问企业愿不愿意生产。

对方业务员总是先恭维他几句,紧接着就会吐个烟圈,话锋一转:「张老师,您在学校待久了,不知道外面什么样。这些图案,肯定没人愿意买。」

张宝华不敢多说,毕竟对方更懂「市场」,画能赚钱的图案,他才能赚到急需的金钱。

张宝华设计的丝巾图案

2003年终于有企业愿意试试,结果中途变卦,让张宝华背了20万元的债。

接下来2个月时间里,只要学校没课,张宝华总是小心翼翼把自己设计的丝巾折好,平整的放进双肩包。蹬自行车从北京东四环骑到北四环,挨家挨户去朋友家里问要不要丝巾。

朋友中有同样教美术的大学教师,有做服装设计的同行,也有以前认识的企业老板,只要能想到的朋友,他拜访个遍。

丝巾卖得比张宝华自己预期顺利很多,上千条丝巾在2个月里卖光。

一场风波,归于无形。

张宝华设计的丝巾图案

这场风波的额外收获是,有商人看出,张宝华是个摇钱树。

不久之后,国内一个纺织商人提出,张宝华可以自由发挥,无论什么图案花型,他都会买断,用来设计丝巾。

张宝华兴奋的带着画稿去和商人会面,梦想的实现,似乎就在不远处。

商人像是张宝华多年的老友,一见面就叫张宝华大师,夸赞他的设计了不起。张宝华终于碰到赏识自己的人,一边展开画稿,一边说,「关于我署名的事…」

张宝华的手被轻轻按住,商人仍是一脸微笑,「大师,钱好说,署名这个事,就别为难兄弟了。」

直到后来,张宝华才知道,国内纺织企业的普遍做法,是不管设计师有没有名气,他们都会将底稿收走,整个制作销售过程中,不会提起作者姓名。

推广设计师,从没有出现在计划之中。

张宝华设计的丝巾图案

想生产自己设计的丝巾,又想拥有著作权,留给张宝华的选择只有一个:成立自己的设计师品牌。

2010年,找到朋友和工厂,几番联络,张宝华做起了个人品牌。

一些推崇传统文化的富豪,逐渐成为张宝华的稳定客户。但这些客户仍旧是通过朋友渠道了解到他的丝巾。

至于大范围推广,张宝华没有资金也没有时间去做。

张宝华设计的丝巾图案

为了设计理想颠沛半生,张宝华已经50岁,精力大不如前,视力的衰退让他作画更加困难,现在每天只能画2-3个小时。

他跟朋友说,也许自己哪天会得帕金森,再也没法画画。半是开玩笑,半是真的担心。

张宝华总会想起自己曾经的梦想,用自己的设计,做中国的Hermes。但到最后,那也不过是个梦想罢了。

消亡的传统

2008年张宝华从北服转到已经改叫做清华美院的母校,即使个人品牌的业务再忙,他也不愿意牺牲教课时间。

校外的继续教育学院向他提出教课邀请,他也没有推辞,拖着几近失声的喉咙,给社会上的年轻人讲课。

张宝华对所有年轻人都抱有很大期待。

但这几年,他亲眼见证越来越多优秀的清华学生,毕业后转到各行各业,偏偏不愿在印花设计这条路上走下去。

他对此无能为力。

自己前半生守着这份职业,一直受困于经济,至今也没有太大知名度,想劝学生在这一行做下去,实在没有说服力。

只是他费尽一生心血,遍访各地采风,用各种方式购买旧物件,这才拥有的传统图案作画经验,终将难以推广传承出去。

10年前的张宝华在布置个人展

张宝华的境遇,并不是个例。

如果没有「我在故宫修文物」这部纪录片,不会有人知道文物修复师这项职业,更不会有年轻人自愿投身其中。

故宫的文物修复师傅

即使有了「了不起的匠人」这部纪录片,人们知道了羊拜亮阿婆,「黎陶」这门传统手艺恐怕仍然难以逃脱消亡的命运。

而一位名叫詹建锋的85后锔瓷匠人,当同龄人纷纷投身创业大潮时,他必须耐得住寂寞和清贫,守住锔瓷最后的希望。

匠人的命运本不该如此。

近邻日本,一部「寿司之神」让所有人知道了小野二郎这位老人,无数中国人提前数月预定,只为瞻仰这位外国匠人的风采。

在中国大火的日本「寿司之神」小野二郎

而中国为人所熟知的「匠人」,就只有号称做出「东半球最好手机」的商人,以「匠人」为噱头自我标榜,疯狂炒作。

这种炒作只能完成一件事:让所有人达成共识,中国没有匠人。

幸运的张宝华,不幸的匠人

与我谈起他的客户,张宝华很感谢他们。

一个做红木家具的商人,最近刚刚赞助张宝华在北京大兴办了一场个人展,还告诉张宝华,这场个人展可以一直继续下去。

这位商人身家亿万,但对外国奢侈品并不十分热衷,消费只看重品质。

正因如此,他才会喜欢上张宝华的丝巾,虽然上面没有任何惹眼的Logo。

当多数人只会用外国大牌Logo彰显自己的收入和地位时,所幸还有少数人仍旧坚持按照自己的品位来消费。

但终究,这样的人还是少数。更多人只把国货当做「廉价」的象征。

张宝华是幸运的,虽然设计梦想无法实现,设计经验也许无人传承,但至少有人还在支持他。

而同一片土地上,千万个张宝华走投无路,最终带着苟活至今的中国传统文化,彻底消失在人们视线中。

北服|五菱|女友闺蜜|杀马特|蓝翔

比基尼|脏街|风骚律师|德州扑克|护肤

航母之父|短裤|黑卡|法国总统|啤酒

图片均转自网络

原创文字,欢迎转发朋友圈

欢迎关注微信公众号「杜绍斐」,ID:shaofeidu

点击阅读原文,查看所有历史文章!