人工智能堪称本世纪三大终极命题之一,关于它电影界历来不乏佳作,《银翼杀手》、《攻壳机动队》和《黑客帝国》则堪称是其中的瑚琏之器。

前阵子,在姜宇辉老师的朋友圈里有人为《超体》写了篇德勒兹式的评论,既然浮夸的山寨版都获得了这么高的礼遇,那还不如去祭扫二十年前的那朵锂花,期待思维能打破素子潜入深海前的那副水镜倒影。

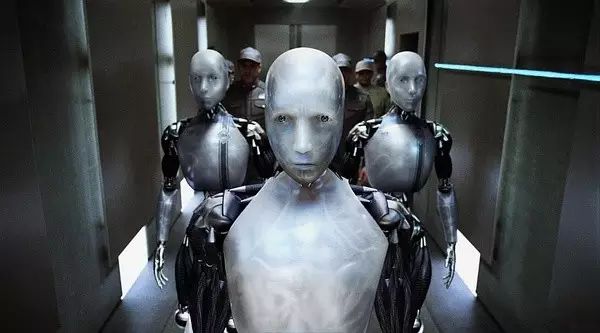

《攻壳机动队》

熟悉「攻壳」系列的人,一定不会忘记神山健治版的那首《锂花》。一首礼赞「超人」(ü-bermensch)的素子之歌。

同时,神山柔化素子的做法、TV版的讨巧画风和悬念剧走向,恐怕让诸多硬核赛博迷,包括他的老师押井守,未免会有「尔爱其羊,吾爱其礼」之叹。

在95版公映前夕的访谈中,押井守说:「为了酿造出适当的现实感,我们在表现尺度上做了很大程度的自我限制。结果成品真是有些平淡。」

这句抱怨,不是在自谦。要知押井素来的野望,甚至盖过库布里克。由于经济上的原因,攻壳最终没能完全超越作为前辈的《银翼杀手》(Blade Runner),而后才有了文科知识竞答般的续篇。

《银翼杀手》(1982)

作为一个智能者(我更欣赏「心智」这种说法),企图碾压所谓自然智能的A.I.是滑稽的。较之其可能性,这种欲望本身更发人深省。

在GOFAI(出色的老式人工智能)领域,有交替执政的两个流派——仿生说和机器人说,分别对应「机器只是人的延伸」和「人只是一种机器」。

应用上的每次突破,都会让受挫的另一方变得狂热。就好比《2001太空漫游》中HAL9000的前车之鉴也并没有让IBM砍掉多少对蓝脑的研发资金,反而因为它击败了国际象棋冠军而沾沾自喜。

《2001太空漫游》(1968)

通过图灵测试这种典型的英美经验论标准,容易让人低估心智之海到底有多深,并对技术奇异点过分乐观,更别说还有机器人叛变这种危言耸听的事。

我有一个标准,给爱默生写信却不让他讨厌的A.I.才刚及格。

《苏鲁支语录》有言:「人是一根绳索,连接在动物与超人之间——绳索悬于深渊上方。」《失控》的作者凯文·凯利(Kevin Kelly)则更露骨却虚无化地表示:「人类是猿猴的后代,人类是机器的祖先。」

《银翼杀手》和《黑客帝国》几乎是这句话的翻版,区别在于前者放生了在亚洲灌木丛中滋生的亚当和夏娃,后者又回归了人类的救赎主题。

「数人执镜,必有成魔者,非照魔也,造也。」《攻壳机动队2:无罪》中素子引用的斋藤绿雨是在说,「人类」概念这个镜像造成了人的心魔。尼采在早年就惊觉,一切文化无不起源于「人的自恋」,这就是最大的迷障。

人类中心论的破灭,算是尼采所乐见的远景。但我还是要泼个冷水,放狠话谁不会?这也是我为什么更热爱《攻壳》的理由,哪怕押井自己也在采访里说对人类冷感,依然秉有了物哀的矜持。

难道我们不能从中辨认出经验论与理念论持续了两千多年的圣战吗?亚里士多德与柏拉图,仅仅是在电子管中重新交叉成了十字。

更巧妙的措施是作出划分,把秩序还给柏拉图和机器,当随时可能发生突变的世界模型遭遇真正的危机时,再求助于亚里士多德或先知。

别忘了,尼采提醒过的两件事:忒修斯之舟和模仿。

前者在挑战柏拉图的同时给予柏拉图主义者的黑暗小作坊一些默许。毕竟风暴大海中,需要一艘船,一种概念穹顶,哪怕修修补补,也还是得载着众生沉浮。

A.I.界有个笑话:「凡是一个人工智能项目成功得到应用,就没人承认它是人工智能了。」

自动化控制、OCR和语音识别,SIRI、花样翻新的机器人,它们都成了忒修斯之舟的时髦零件,但更大胆的人机交互层面可以让上市公司CEO、议员和经济学家失业,因为他们无非是运筹学、决策论和控制论笨拙的代理人。

愉快的人类,可以不必再为非合作博弈平衡这种脑筋急转弯犯愁。库尔特·勒温在他的团体心理学中描述的所谓心理空间(lifespace)早就在呼唤人工智能的拯救。

既然莫拉维克悖论(Moravec's paradox)已经说明,人的难题就是机器的强项。那这些领袖人物就乖乖让位吧。《少数派报告》里的小清新误差,只要定期检查世界模型的规划(planning)是否符合预测,再进行演化运算就够了。

难道说这会比只擅长遮丑的官僚更低效?我不明白他们在扭捏什么。该认清自己只是一堆随时会被替换的废旧零件了。

《少数派报告》(2002)

后者,嘲笑那些逻辑—原子论者,钻进了自己织的圣诞袜里。但也送给想象力日渐干涸的人们一件礼物:蒸汽朋克。

尼采也只是说,学习始于模仿。这无法被归纳的直觉判断。用同一个词,击昏了柏拉图的唯名论。这种古老的论调腐蚀着强人工智能甚至超人工智能领域的研究。概言之,它企图将心智问题封装于一个顶级迭代器中,矮化人,蔑视生命。

悖谬处在于,这却是心智本身的造化,是智碾碎心的瞬间。当然,这个说法太浪漫了。沿用霍布斯更现实的说法,是通过智能的不朽来克服对暴力死亡的恐惧,如同臆症患者脑中的生灵,为病人降压。

难道利维坦(Leviathan)不就是英美威权主义所复苏的同样东西吗?在克里夫·巴克的《Hellraiser》里,化身为基于自私俗世与苦修地狱直联的哀悼之盒,而非人们期待的由神入俗的契约国家。

一个类实体,权力意志的类型,拒绝沟通、无内容、有碾压性的力量,通过灌顶的触手来执行意志。银翼里Tyrell公司的巨型合金堡垒环绕着护卫僚机,装载和读取着博士的大脑,简直就是利维坦的具现。

《攻壳》里的新港,作为电子战与情报网的黑市集散地,边远、污浊、低贱,但同时方便干各种脏活,正如在尘世流转的迷盒,与之相映成趣。

机器人复仇——沃卓斯基兄弟那出著名的无政府主义闹剧,终于让苦于合法性的利维坦找到了大势所趋的代理。人,被一脚踢开。人,成了电池。

但这不够严肃,A.I.的复仇依旧太人性,脱不开人为的印记,倒像是善妒的上帝在降灾。

梦见独角兽的戴克,以人的身份对瑞秋示爱已经表明了立场。从「replicant」这个命名也可以发现,《银翼杀手》的逻辑起点,是假设A.I.与人无差别,他们通过了图灵测试。

甚至测试者就是一位不自知的人造人。撇开虚拟记忆这个在《攻壳》里被重温的话题,《银翼》作为前哨,已经觉察了更深刻的差异。弗朗辛与莫科姆的差异。在机械论者笛卡尔看来,女儿的形见,一个机械娃娃,再粗糙,也天然地分享着她的本质。

但图灵却当真要制造一个大脑,以童年密友来命名。图灵测试的就是常识,甚至生活细节,虽然面对机器,却精确地指向了人,人的琐碎。笛卡尔和图灵,预示了在人工智能领域重新崛起的简洁派(neats)和芜杂派(scruffies)。

人,而非其他,是自由意志的希望。所以,智能代理(Intelligent Agent)一说,更谦卑地勾勒出人的价值,在于为「生命」肩负起这个代理职能。

这恰恰是尼采强调的非生命—生命的估价:生命物不过是非生命物的一种,只是更为罕见,因而尽管对于整体而言生命还是微不足道的,但在人这里,万物已经被转化为生命了,并且因此得以继续。

约翰·希尔勒(John Searle)的中文房间实验充斥在新港的街巷招牌中。中文,成了一种气味。在那个著名实验中,中文代表了人。这芜杂,便是人的气味。机器就算骗过了人,也不懂人,只是在调用符号。就像一个只懂英语的人,无法用象形文字思维。

希尔勒假想实验最致命的缺陷在于,根本无法交代「翻译程序」这几个单词是如何实现的,因而这个实现无法证明也无法证伪是否懂了一门「外语」。倒是人工智能领域的科学家被刺激出了数据挖掘、常识库、决策树、prolog语言、框架—脚本、生物特征识别等等眼花缭乱的「翻译」技术。

《银翼》中干脆说「管你是不是人,我就要吻你」。于是,《银翼》的结尾成了一场逃亡婚礼。通过爱破解咒语,浪漫得未免太过蛮横。

押井则求助于宗教。素子的人设,自襁褓中一跃而全身义体化,全无世俗成长可言,可谓婴之未孩。即便经与傀儡师融合后脱壳而出,却依旧只是魂。与戴克相比,并非「制造出的大脑」,倒更接近灵体。

这种唯灵论回应了虚幻的我执。素子潜水时贴面的倒影、橱窗中的偶人、还有瞥见茶楼里的胞体,都搅扰着素子。最后她仿佛转世灵童,进入了代码之海。

在《无罪》中更借佛陀语点明:「独步天下,吾心自洁。无欲无求,如林中之象。」悟得阿赖耶识,从此无差别心。借用诗人牧苏的话:「如果世界是一个镜面,存在即生又死的可能,同时在镜面之上与背面之下。」

止步于佛,那押井也太浮泛了。并非我轻视佛理,但佛学不能推动人工智能。在与素子的经典对白中,傀儡师提醒素子,要正确评价自己的「生命机能」,这里已经触犯到生命的概念。

戴克和瑞秋是不能繁殖的,傀儡师却可以。通过融合,他的意志藉由无数个「素子」代代相传,只要赛博空间这个载体存在。这是种泛生命,非生命。网络,这个时空的缩影,成了新壳。

素子则成了第一个魂,一种得以存活的意志,是第一个赛博生命的母亲和孩子。母亲在融合的一瞬间,就被狙击了。孩子,冷冰冰地拒绝了巴特的收养。

押井坚持的是一种有限的不朽,惨淡的不朽。如他直言:「如一半淹在水中的香港。」这个时空—肉身依赖各种黑科技、黑市和劳力的供养。无数的新港和Tyrell公司,散发着人的浊臭。

延此线索,《黑客帝国》为什么不用太阳能、非得靠人体电池维持母体,就顺理成章了。这其实还是个对现状和惨淡未来的譬喻。所以,基努·李维斯化身弥赛亚这种「末日审判」桥段,还是太俗套。

若推广「傀儡师」假说,结论会很恐怖。病毒与癌症共相,其自我增殖是唯一目标。如果说生命就是自我增殖与持存的意志,人岂非也可转译为「人形病毒」。

也就是说,哪怕最原始的电子病毒也是一种类生命,但还不是生命,它具备病毒(作为生命类型)的可复制性,但这种复制是与接触并置的,必须接触到肉机。同时,在待机状态是死物。

而待机与复制两项程序是分阶段的,有着持续性的幻觉。生命就只是在自然环境下的一种突变的癌。这一切,从傀儡师与素子的融合开始,就产生了偏差。剧情中交代,即便「2501计划」代表着一切关于可计算性的最终涌现,他本身也不可能奇迹一跃,成为「诞生于信息海洋中的生命体」。

否则,他何必还要同素子融合?那只有一个原因——他,是作为人类希望的素子转生的道具。如果是这样,那么理当让素子在某种契机下,偶然嵌合了一台高配的深蓝才更合理。这个看似玄而又玄的傀儡师,反而成了《攻壳》的瑕疵。

不能因为智能复杂性、叙述和美,就断然承认素子是灵体,是非生命。鲍德里亚告诫我们警惕真即「拟像」的认知危机。这一切,也许都是可以伪造的,正如记忆。

当然,这项工程比一匹梦中的独角兽、一张家小的照片困难得多。素子在水池和杂鱼打斗时不停追问:「母亲的面容,出生的地方,儿时的记忆,你还能记得什么?」就是在说,记忆是魂,正如诗人们说记忆是语言。

记忆无法伪造,正如电子脑需要嵌入魂。伪造的只是潦草的信息。一旦魂没了,才无法区分。才会被遮蔽。

异化是人的能力,心智的能力,可以是正向的创造,也可以是惰性。惰为偶人,放弃自主,如棚头傀儡。一线断时,才落落磊磊。要说记忆本然的样态,正如生命的样态,无片刻止息。

是至死方休,是骚动。图灵恰是这样逼迫我们承认对自身直觉泵的挖掘不足。虽然,他乐观地预测到二十一世纪初,人工智能可以挺过五分钟的图灵测试。这个测试,直指记忆的要害。

试想一个官僚,一个行尸走肉,哪怕,一个隔壁邻居,能通过诗人的测试吗?所以,为什么这个测试是计时的,随着问答的深入,从寒暄到心迹,甚至到贝克特问乔伊斯:「为什么作为一个表现主义哲学家,休谟会写英国史?」搅动的旋钮,不是庞大的,而是指数级的。何时,才够称为「心智」?

让我们想象一下,通过贝叶斯网络、隐马尔克夫模型和种种机器学习,一台A.I.逐渐统合了简约派的基础逻辑和芜杂派的各种非逻辑能力,逐渐穷尽了可计算性问题……终于爆发出了人工智能极限的涌现计算(Emergent computing)能力,那么它又如何一跃而拥有生命的征兆——一个意志?

如何不被消融于信息海,反而立于其上。或者说不被其诸种功能分别调用,不只是一台加载了顶级App的智能手机?

机器的优势就在于对于稳定的逻辑关系,具有高效率输入输出的精确性,因而对于一些结构性问题,能得出「算法」。

但在可计算性定义被泛化后,实际就是诉诸不稳定性,从而使其更接近人的心智,而这种向人的心智靠拢的做法,对于机器来说是一种倒退。倒退的目的仅仅是为了符合人的「自恋」,那么就是不必须的。

另外,作为非稳定结构,生命体自身就是其典范,只有对于一些设定好的稳定结构,才需要机器的协助,也就是说,A.I.的价值就是把极限范围内的可计算问题交给这种协助人的机器设备。如果超过这个限度,它就必须被封存。

回溯从生命诞生到智能代理的过程,A.I.恰恰是一次逆推导。那么,这种封存,只能求助于「生命诞生」这个问题。例如元胞自动化和普里高津(Prigogine)的耗散结构理论,正是对此提出的解决方案。

生命的诞生条件,既不能太死板,又必须克服随机性,套用《生命游戏》发明者康威的话:「生命诞生于混沌的边缘」。

由此,产生了一个可以被封装入人工智能的「生命」启动程序,最终才能让A.I.成人,成为哲学意义上的非生命。当然,我希望,那个非生命就是婴之未孩、也永远不必成人的素子。

我能想象到的最乐观的近未来,便是人们行使在一艘漫游太空的星舰,其所有基于控制欲的官僚、商贸、伦理、律法机能都被这个、或这群非生命反控制。

恒星照见它舱门的徽记,是一朵不锈的锂花。

最后,说几句题外话,最近《疯狂动物城》大热。于是一个老生常谈的话题也随之出现:日本有能力拍出《疯狂动物城》这种技术水准的大型3D动画吗?

坦白说,不能。

即使是日本动画的忠实粉丝,也要承认这个事实。

迪士尼这种「重工业」风格的合家欢动画,不仅是日本,全世界没有任何国家拍得出来。

但是!日本动画其实从未想过要在迪士尼的那条路上压倒它,他们走出了自己的一条路。《攻壳》作为日本动画的最高代表作之一,好莱坞同样拍不出来!

往期精彩内容

虹膜 | 好莱坞本世纪最棒的歌舞片,舍此其谁?

这部香港电影假装是功夫片,其实暗藏好多你不知道的政治隐喻

陈可辛此片堪称香港最伟大的爱情片,但我们不能只看表面