从「全年专栏」到「小专栏」

互联网知识经济 x 读懂互联网未来

作者:方军

如果没改标题的话,你估计点击进来是想看到一个包括30次音频讲座的“知识付费30讲”。

其实,这是我玩的一个文字游戏,我想讨论知识产品中现在的一个典型现象,就是各类命名为比如“产品三十讲”“什么什么100讲”的知识音频产品。

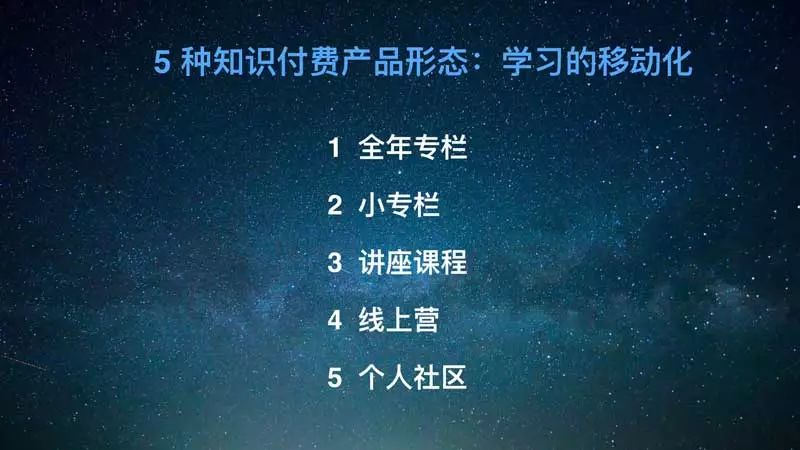

这些知识音频产品,在不同平台有不同的叫法,得到分别有大师课、精品课,知乎有私家课。

在做知识产品分类时, 我则建议将之称为“小专栏”,以与全年专栏相对应,强调其特点是规模变小。

01

现象:从全年专栏到小专栏

知识付费市场最早启动的时候,引发关注的是全年订阅专栏。现在,在询问不那么熟悉知识付费的群体时,我也常看到,他们听说和尝试性购买的,也多是全年订阅专栏。全年订阅专栏,因为有名人讲者、大量营销、巨额收入,一直吸引人们的眼光。

所谓全年订阅专栏,名字就说明了一切,它通常持续一年,且多是每日更新,也即每年更新约260集。一般来说,除了讲者需要有深厚的知识激烈之外,只有有很大的粉丝基础的名家才能支撑得起这样的专栏。

全年订阅专栏很吸引人,但很快,我们发现,全年专栏有它的局限性,它并不是很多团队可以借鉴的方式。从内容创作和用户消费角度,围绕它就有很多疑问:

-

比如,一个主题真的需要讲260讲吗?有的时候,我们希望内容更精炼,而不是“注水”。

-

比如一个主题真的需要持续讲一年吗?有的时候,用户可能希望快速地学完,然后投入使用。

-

比如全年订阅专栏本来是为了尽量把一个知识体系讲述完整,但相当比例的用户却可能中间流失,放弃收听,导致事与愿违。

-

又比如,一个高质量全年专栏往往需要一个讲者在一年中全情投入,这让很多讲者退却。

从讲者、出品方、用户等不同角度,我们可以看到,全年专栏有很多优点,也有不少局限性。因此,逐渐地,在实践中,人们开始想办法缩减全年专栏的规模,我称为“小专栏”的产品形态演变出来。

全年订阅专栏、小专栏,都可以一定程度上类比成出版物,而不是教育培训课程。用休闲娱乐来类比,就是是CD,而非现场演唱会。

而小专栏的所谓“小”,可能体现在有如下方面的变化:

-

可能是周期变短,比如变成半年、季度、100天、一个月等。

-

可能是降低频次,比如从每日变成每周两次或每周一次。

-

可能是降低难度,从重在知识变成重在陪伴,比如每天给你读点诗。

02

三十讲的盛行:注意力

在关注知识付费的这两年,由于工作原因,我大量地试听各类知识音频产品。我一定程度上对“集数”这件事有点麻木,我通常觉得,数百集的大专栏有它在内容上和商业上存在的价值,庞大的体量也满足了用户的渴求更多的诉求。

在2018年春节期间,我因个人兴趣听了一个二十多集的音频讲座,并且反复听了两三回。在一次听到结束时,我突然意识到,也许二十多集,才是讲述一个知识议题的合理体量。

——

以我们都熟悉的图书为例,如果为了学习一个知识议题,一本二百页的书可能是合理的入门;而一本2000页的厚书所起的作用显然并不是入门。

以TED演讲为例,我们这些喜欢它的人都知道, 18分钟的现场演讲可能只能讲很少的信息,但已经足够给我们基本的概念,引发对话题有兴趣的人进一步深入了。而如果讲者在现场讲3个小时,大概多数现场在座的听众都会迷失,而看视频的用户可能已经关闭视频了。

从这个角度,我因而得出之前的同一推论:小专栏可能是知识传递的合理载体。对于讲者来说,小专栏带来的限制也可以促进知识的传递效果:

当必须在24集中讲述一个知识议题时,作为讲者,我们必然反复斟酌,什么可以纳入、什么不应纳入?

这样集数也让我们可以

从整体上进行把握

。在对之进行反复调整时,它的集数不多就不会给工作人员太大的压力,我们更容易走完全程。很多做过大型内容项目的人都有类似 的体会,每次都精心调整的开头部分,但后面往往投注的注意力不够,让内容产品总体质量有遗憾。

戴维·温伯格在讨论网络化的知识时,曾写了一对词:

长形式(web form) vs 网形式(web form)。

我们最熟悉的长形式就是图书。

温伯格认为,(把知识变成一本书,是)将思想挤压到一条狭长的小径上,驱使读者沿着这条小径前进。他认为,如果书籍告诉我们,知识是从 A 到 Z 的漫长旅程,那么网络化的知识可能会告诉我们,世界并非是一个逻辑严密的论证,而更像是一个无定形的、相互交织的、不可掌控的大网。

但我们必须承认,今天的知识音频产品虽然是互联网上的新内容形态,其实还是类似图书的“长形式”。既然如此,那么在图书出版上的经验就告诉我们,长度、厚度的限制,可能是好事。毕竟在知识付费上,讲者和用户期待的都不是百万字甚至数百万字的网络小说,而需要有一个合理的长度,现在数十集到近百集的小专栏可能是一个好选择。

知识产品经理手册,方军/著,2018年5月出版

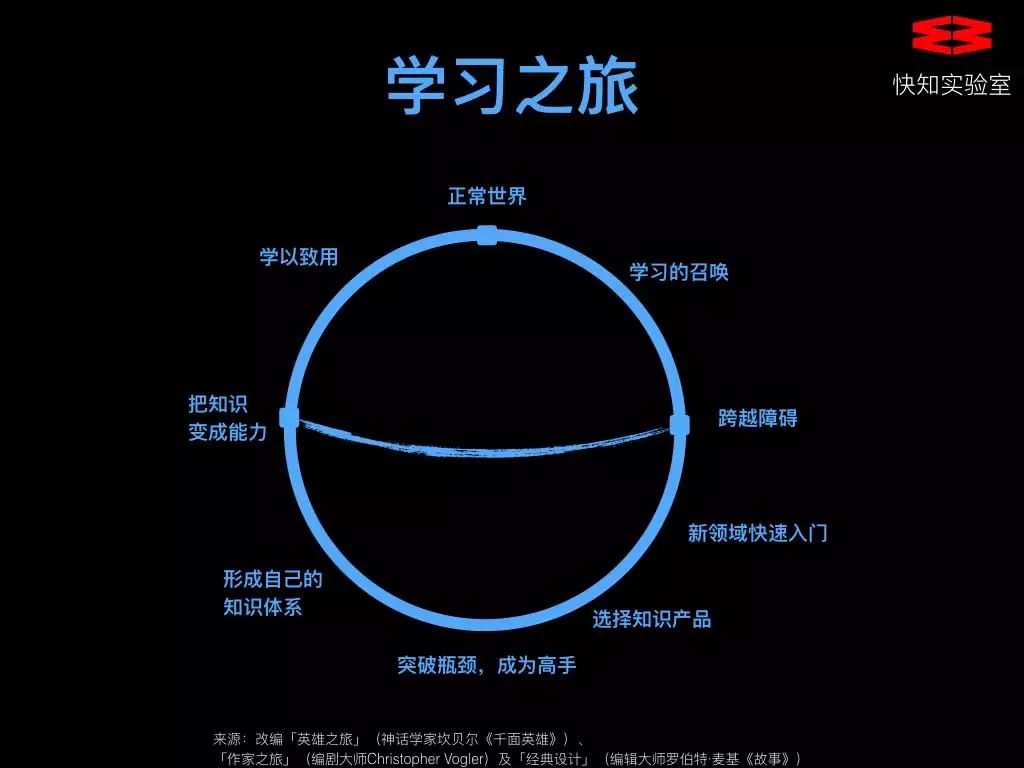

近期在成都、重庆、厦门等地做了一些互联网与学习的讨论,关注知识付费领域,我两年出版了趋势篇、产品篇两本书,终于个人篇也很快可以交稿出版了。

03

私家课、大师课、精品课:几十讲

小专栏的形态中,目前看较为有效的方式是“什么什么三十讲”这种方式,也就是限定一个主题,然后以30集左右的篇幅将它讲述出来。我甚至武断地推论,强调知识的全年专栏,可能最佳的模式是分成细分知识主题,每个细分知识主题相当于一个“几十讲”。

在平台推的此类产品中,典型的有知乎的私家课,得到的精品课和大师课。在喜马拉雅受欢迎的音频中,主题性知识的有一个叫“徐洁:如何练就好声音”,这个节目30集,这个细分领域内容获得了1404万的播放量,远超过很多全年专栏。

相比而言,我比较喜欢得到的大师课。它最早推出的类似的大师课模式是阿里巴巴曾鸣所讲的“智能商业二十讲”。它放在精品课中的,但特别命名为“驻场大神”,以与其他精品课区分开。

现在看,得到已经将大师课独立,并推出了一系列名家讲述的课程:郑也夫“社会学专题50讲”、施展“中国史纲50讲”、梁宁“产品思维30讲”等。对它们有好感,是我觉得,此类讲座必然是由在一个领域有深厚积累的讲者来完成。

当然,我有一些不同 的观点,目前得到大师课主要是经典知识,而我认为“几十讲”这类小专栏更适合承载的是“次新的知识”。这也反映了我对现在知识产品的期待,现在的多数知识产品都过于强调“经典知识”,经典知识的受众群体可能更大。

但互联网知识产品在传递新知识上应该有更多的优势。以日本出版业的经验看,现在讲经典知识的是类似于重版经典的“文库本”,而我更期待出现更多全新书写的知识,也即是日本出版业的“新书本”。