一、驿道时代

莎士比亚说过,戏剧是综合而简练的历史记录者。美国交通的发展史,就是这样一幕大戏。

400

年前,北美大陆上的印第安人还在茹毛饮血。今天,这里已经建成了世界上最发达的交通体系。几乎全部人类的交通发展历程都已浓缩其中。

欧洲殖民者到来之前,北美大陆上已经有了无数条印第安人开辟的小径。严格地说,这些小径并不能算是道路。因为它们只是一些断断续续的脚踩刀砍的痕迹,勉强能够指引前进的方向而已。不过这些小径确实指出了许多翻山过河的地理节点,所以后来的驿道、铁路、公路乃至高速公路,都往往与之重合。

从

1620

年开始,欧洲移民逐渐来到北美大陆并且站稳脚跟。他们沿着东部海岸建立了一长串定居点。这些移民耕作、伐木,过着自给自足的小农生活。如果有一些特殊用品不能自给的话,他们也会从欧洲的远洋船舶上购买。因此在这些定居点之间,并没有什么相互沟通的需求。“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的道家理想,几乎在这里成真了。

最初的北美移民只是一些逃避宗教压迫的自发流民。但是等到开发初具规模之后,英国王室就想出手“摘桃子”,强化对北美殖民地的统治。英王查理先是给各个定居点分别委派了总督,然后又在

1664

年下令,开辟一条贯穿各个定居点的大路。

修路跟统治有什么关系呢?表面上是没有什么关系。但是如果这条路代表着一项基础的公共服务,那么一项隐含的交易就达成了。统治者向民众提供了公共服务,民众自然就应该向统治者纳税并保持忠诚。这项意义重大的公共服务就是邮政。

这条邮政线路最初只是连接纽约和波士顿,被称为波士顿邮路。在之后的

100

多年里,欧洲移民的定居点不断向南扩张,这条路也不断向南延长。到

1750

年时,已经基本把北美大陆的东海岸全部贯通了。这条路也换上了冠冕堂皇的名字,叫做国王大道。

海岸线圈地完成之后,下一步自然就是向内陆发展了。但是这一进程遭到了印第安原住民的强烈抵抗。法国、西班牙等欧洲国家也参与进来,一起阻挠英国在北美的扩张。在这种情况下,英国的对策还是一条:修路。只不过修路的目的不再是邮政,而是战争。

1750

年前后,北美连续建成了

3

条东西向的道路。军队和物资从这里源源不断地输入内陆,最终帮助英国赢得了“法国和印第安人”战争。不过战争对英国的消耗也十分巨大。为了尽快收回战争成本,英国加强了对北美的经济剥削,最终引起民愤,导致了美国独立。

政治的变更并不影响修路的进程,美国人继承了英国人的修路热情,从东海岸开始,一路向西推进,直到太平洋为止。这个过程,前前后后又是

100

多年。虽然修路的首要目的,仍然是实施邮政和支持战争。不过还是有一些商业气息逐渐出现。

我们先来看看,美国政府是怎么与私人合作的。政府会指定一条道路的起点和终点,并且确定路面的技术要求,然后由承包商在规定的时间内建成一条道路。但是那时候美国政府经常没有足够的现金来支付费用。怎么办呢?政府就把道路将要经过的土地,按亩计价抵偿给承包商。很多时候,那些土地在修路之前处于完全蛮荒的状态。承包商还得自己出钱去测绘地图,然后再寄到财政部去备案。

比较发达的东海岸则采用另一种办法。政府会以颁发牌照的形式,批准建立收费道路公司。美国的第

1

条收费道路建成于

1794

年。收费方式在现在看来也已经相当合理,即先以驾车的马匹数量分档,再按照实际经过的距离收费。

截至

1850

年左右,美国联邦的法定领土才刚刚延伸到密西西比河西部,但是美国人修筑的道路网络已经到达北美大陆的西海岸。虽然从技术上看,这些道路非常简陋甚至原始,路面上甚至允许留有不超过

15

厘米的树桩。但是道路所及的范围,就是邮政通达范围,更是军力覆盖的范围。

后来的历史证明,凡此路网之内的土地,全部归入了今日美国的版图。因此驿道时代道路对于美国的意义,并不小于秦朝驰道对于中国的意义。

二、运河时代

从运输能耗看,水路运输大约只是陆路运输的

2%

到

3%

。但是由于兴修运河的成本远高于修路,因此历来只有人口稠密的地区,比如中国东部,才有条件大规模兴修运河。欧洲虽然也有一些著名的运河城市,比如威尼斯和阿姆斯特丹,但是总体规模要小得多。

1770

年代工业革命之后,产业链的核心从人变为机器。机器在哪里,原料就往哪里去,产品就从哪里来。在工厂密集之处,一个城市的产品就可以供给全国乃至世界。由此造成的物流高度集中,使得陆路运输显得非常不经济。所以欧洲很快掀起了一阵兴修运河的热潮,并且波及到了美国。

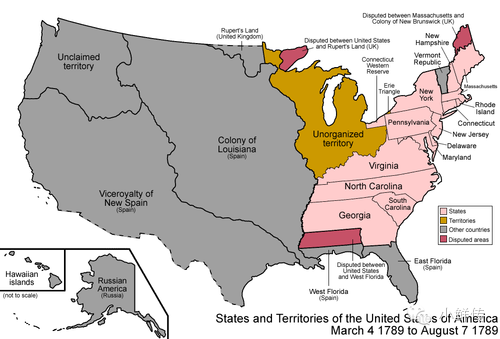

当时的美国还只是一个大西洋沿岸的中等国家。现在认为的东部州,比如俄亥俄、印第安纳等州,在当时看来却是西部州,因此有老西部之称。北美第一大河密西西比河,以及太平洋海岸等水系,当时都还是化外之地。所以运河开发的焦点,就集中在如何沟通大西洋与五大湖区的课题上。

从

1790

年代开始,美国联邦政府为兴修运河一事前后争论了几十年,一直没有定论。反对派并不否认运河的经济作用,他们反对的是联邦政府参与任何经济事务。这是一种农业经济向工业化转型时期的典型思想,即欣赏田园牧歌式的生活,希望政治与经济保持泾渭分明的简单关系。

那些政治家可能没有意识到,

18

世纪的美国其实是一个真正的“共产”国家。因为当时经济中的主要资产就是土地。而美国绝大部分的土地都没有主人(印第安人不算)。这些土地记在州或者联邦政府的名下,从法理来说,等于是全体公民共有。相比之下,私人资本的力量非常弱小,再加上地广人稀,劳动力不足。这种情况下,政府如果不出面组织,根本无法进行任何大型工程。

有趣的是,那些主张保守无为的反对派,现在大多已不可考。而那些支持兴修运河的政治家,如华盛顿、汉密尔顿、麦迪逊和杰斐逊等,则个个大名鼎鼎。而且他们在个人理财方面还有一个共同点,那就是都因为大笔投资老西部各州的土地而获利颇丰。

相比于联邦政府,州政府的规模小,容易协调,因此对运河的态度比较积极,也确实支持了一些短途小运河的开发。但是保守思想的影响仍然存在,所以州政府通常不会直接出资来兴修运河,而是采用一些间接资助的手段。

第一大手段就是提供土地。州政府账面上多的就是土地,运用起来也比较宽松。直接划拨,作价充抵之类的操作都很常见。第二大手段就是提供牌照资源。以银行牌照为例。先成立一家银行,吸收公众存款,然后拿一部分存款去认购运河公司的股份。再比如彩票牌照,先成立一家博彩公司,向公众发行彩票,然后拿兑奖盈余去认购运河公司的股份。第三大手段就是免税,给予运河公司各种各样的税收减免。

用现在的观点看,这些间接手段跟直接贴补资金没有什么区别。甚至因为绕了一个圈子,还产生了更大的副作用和寻租空间。但是在当时的情况下,一方面政界还没有达成共识,另一方面经济发展的形势又不等人,恐怕也只能行此下策了。

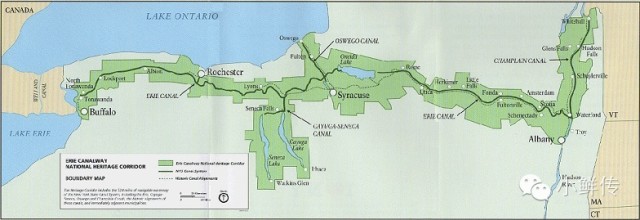

1817

年,纽约州政府终于等不及了。他们决定绕开联邦政府,自行投资

700

万美元,兴修从纽约港到五大湖区的伊利运河。这笔投资在当时是一个天文数字,工期也长达

8

年。但是当时还比较弱小的纽约视之为放手一搏的机会,希望借此超越波士顿和费城,成为全美的经济中心。

当时的纽约州州长克林顿为这条运河赌上了全部声誉。他个人的政治命运也随着运河工程的进展而起伏。

1822

年克林顿一度落选,并且在

1824

年被逐出了运河委员会。但是随着工程临近竣工,他又重新当选为州长,正好来得及主持

1825

年的通航典礼。

伊利运河开通之后,进出纽约港的物流增长出现了数百倍的增长,成本却降低了90%。通过设置在运河上的收费站,

9

年之内运河就收回了全部投资,之后还产生了超过

10

倍的回报。当然,最重要的结果还是纽约从此雄居全美第一大城市,甚至被称为世界之都。

伊利运河的巨大成功,终于让联邦政府里的老爷子们惊醒过来。在随后的

30

年内,联邦政府给各地的运河项目直接补贴了超过

4200

万美元,接近于

7

条伊利运河的投资。但是这一批跟风建设的运河,只换来历史的辛辣讽刺。铁路时代的迅速降临,让它们中的绝大多数都陷入了惨淡经营的境地。

三、铁路时代

在现代人看来,铁路和火车是一回事情。其实它们完全是两个发明。铁路的出现很早。它的前身是木板路。人们在木板上包上铁皮,减小摩擦,然后让特制的马车在上面运行,这就成了铁路。美国马拉铁路的最高纪录是

1

匹马拖动

21

吨货物外加

3

节车厢的乘客。

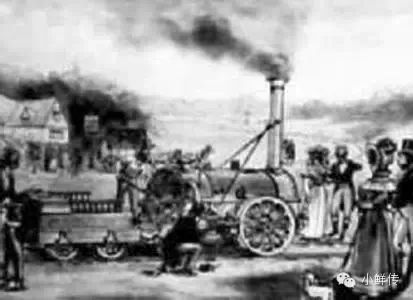

由蒸汽机驱动的火车发明于

1814

年的英国。

1830

年美国的第

1

辆火车投入运营。最初它还不得不与马车分享铁路,但是很快一场火车风暴便席卷了整个北美大陆。

经过了运河时代的洗礼,美国各州政府更加醉心于刺激经济。为了吸引铁路公司,赠送土地的事情早已司空见惯。政府也可以凭空设立各种经营特权和垄断权,比如说为期

15

年的皮草贸易专营权,只为了换来一条通往草场的铁路。政府还可以动用一切资源为铁路融资,甚至直接命令商业银行向铁路公司提供资本金、贷款或者是债务担保。也许是滥用这些间接手段的副作用实在太大,政治家们决定“堵不如疏”。于是政府直接出资的限制也被突破了。

许多州政府设立了数额巨大的铁路基金,用于直接奖励企业。但是这样的力度仍嫌不足,很快事后奖励就被事先入股代替了。到

19

世纪末,几乎每一个州政府都对铁路有投资。有趣的是,当政府参股已经成为普遍现象之后,那些抱有田园牧歌式理想的保守主义者,又跳出来反对政府在企业的董事会中派驻代表,反对参与经营。这在事实上使得政府的财务投资变成了无偿资助,进一步扭曲了利益结构。

这一切狂热的背后,是州政府之间的激烈竞争。任何一个地方,如果没有铁路,就意味着在经济发展的大潮中出局。对经济落后的恐惧压倒了所有政治原则。无论哪个州建成了铁路,相邻的州都会如临大敌,务求立即建设一条更大的铁路才能安心。企业家精神,或者说组织经济活动的能力,是那个时代最稀缺的资源。任何事情都得给它让道。对于政府来说,这是一个浮躁的时代。对于摩根和范得比尔特等巨头来说,这又是一个黄金年代。

这里有一个奇妙之处。在运河时代,纽约州政府可以主持建成像伊利运河这样的巨型工程。为什么在铁路时代,它们就不能自己出手,而必须向商业巨头们卑躬屈膝呢?因为铁路经营有

3

个难点。

首先是技术水平高。兴修运河成本虽大,技术含量却比较低。而铁路则是当时的高科技产物。建造铁路最核心技术问题就是轨距。铁轨决定了车厢,车厢决定了零件,零件决定了工艺,可谓牵一发而动全身。直到

1860

年代,美国至少有

12

种不同规格的轨距,各种规格不合标准的列车多达数千辆,足以令人无所适从。

其次是运营安排难。铁路运营需要极强的科学精神。会计统计、流程管理等现代企业的基本制度,大都首创于铁路公司。对于刚刚走出农业社会的人们来说,精确到分钟的时刻表本身就是一种震撼。要知道,

1870

年代之前,美国各地自行宣布的时区就超过

20

个。自给自足的庄园主也许不会觉得有什么不便,但是对于铁路运营来说则是噩梦般的困难。

第三是行业不规范。铁路在高速运行中的控制,全都依赖于信号。美国每家铁路公司都拥有各自不同的信号系统,协调起来难度非常大。信号混乱导致的铁路恶性事故层出不穷,政府官员们自然会望而却步。

一方面,政府接手是不可能的。另一方面,铁路的经济影响又越来越大,实施监管的必要性迫在眉睫。可就在这时,政治家们却还陷在教条主义的泥潭里,为了一些空洞的议题争执不休。比如参议院认为铁路行业的监管目标应该是“鼓励竞争”,而众议院认为应该是“反对歧视”。光是这个问题,就先后争论了

10

年之久。

事实上,先后进入工业时代的世界各国,都面临着政治发展水平与经济发展水平脱节的问题。

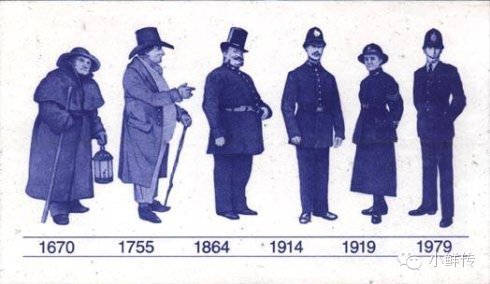

1870

年代,英国首先确立了文官制度,用严格的考试制度来代替口号和辩论,把政治家凭借理念治理国家,改为技术官僚实施科学管理。可以说,文官制度是人类政治进入“工业时代”的标志。

根据最初的美国政治制度,联邦政府的公务员都是由总统任命的。所以选举虽然只针对总统一人,但更换的却是整个联邦政府班子。这里面的随机性简直比德州扑克还大,人员的专业素质更是无从保证。

1883

年美国建立文官制度,根据专业知识考核和选聘公务员,并且禁止公务员工作受到政治倾向的影响。从此以后,联邦政府中只有少数几个官员由总统任命,其它绝大部分都来自于考试和选拔。知识和专业性成了公务员的必备素质。

为了全面管理铁路行业,

1887

年美国联邦政府出台《管制商务法》,建立了州际商务委员会。这是美国第一个由政府官员吸收行业专家组成的委员会。同一批人,同一个圈子,周游政、商、学三界的“旋转门”现象从此出现。这或许是铁路时代的诸多遗产中,影响最为深远的一个。

四、公路时代

汽车的历史比火车更加悠久。

1769

年第一辆可以载人的汽车便已问世。它是以蒸汽机驱动的,噪音和震动都很剧烈。

1807

年,第一辆内燃机车出现,可是它的燃料是氢气,根本不适合实用。

1828

年,第一辆电动汽车出现,但是当时的科学界也很快宣告此路不通。

1888

年,德国人奔驰发明了第一辆燃烧汽油的内燃机车,这才拉开了汽车时代的序幕。

由于汽车技术的发展路径十分曲折,所以当时世界各国对发展汽车都有些举棋不定。但是

1901

年德克萨斯州发现石油,帮助美国人下定决心发展燃油汽车。这一次美国人赌对了。汽车行业的井喷式发展又进一步拉动了钢铁业。至此,铁路、石油、汽车、钢铁和银行,工业时代的

5

大行业在美国聚齐。

与这

5

大行业对应,

1920

年代,美国社会也出现了5个史无前例的

巨富。他们分别是:范德比尔特、洛克菲勒、福特、卡内基和摩根。如果按照个人资产量占当时经济总量的比例来计算,这些人的富裕程度远远超过现在的比尔盖茨、巴菲特等人。

俗话说“月盈则亏”。群雄会聚的黄金年代,也为后来的经济危机埋下了祸根。其中的必然性,还得从工业化的本质说起。

我们知道,工业化的核心是效率,而效率来自分工。那么分工的前提是什么呢?是同质化。如果不允许同质化,那么分工非但不能提高效率,反而还会降低效率。定制产品的价格特别高,就是这个道理。抓住了同质化这个核心,我们就可以分析它带来的两个必然。

从生产端看,同质化必然能够比较。能够比较就总有好坏之分。无论采用什么标准,体验也好,时间也好,价格也好。只要给定一个标准,就总能比出第一第二第三名来。那么优胜劣汰也就无法避免了。

从消费端看,同质化决定了边际收益递减。比如吃饭,有菜有肉搭配,就能吃得津津有味。但如果全是肉包子,那么吃不了几个就腻了,有再多的钱也消费不了更多。所以同质化的产品必须分配给广泛的消费群体才能大量消费。

同质化决定了生产端总是倾向于集中,同时又决定了消费端总是倾向于平均。正是因为生产端的集中,催生了一批商界巨头。但是他们获取的份额太多,以至于工人得到的部分太少,无法达到消费所需的“平均”。

所以在工业时代,经济的核心问题就是“需求不足”。当然,这里的需求不足,指的是有效需求不足。没有购买力的需求是是无效需求。所以归根结蒂还是分配与产生不匹配的问题。

汽车巨头亨利

·

福特很早就意识到了这个矛盾。

1913

年他的福特公司成为了当时世界上最大的汽车制造商。从第二年开始,福特就开始实践他的解决之道。他付给工人每天

5

美元的高工资,这差不多相当于当时行业平均水平的

2

倍。

许多人从效率激励的角度去分析福特的这个行为,认为高收入工人的效率更高。不过福特本人的解释是,要想打开更加广阔的市场,就必须让寻常百姓都能买得起汽车。作为第一步,他想让自己的每一个员工都拥有至少

2

辆车。

能够发现“需求不足”的问题,并且勇于正面解决,这是福特的伟大之处。但是工业化的核心特征无法改变。更不是每一个企业家都有他这样的觉悟。所以经济危机仍然屡屡发生。在

1929

年的大萧条中,福特公司更是成了汽车行业中受损最大一家。

不过,亨利

·

福特的努力并没有完全白费。公路时代更重要的变化,发生在汽车制造行业之外。数千万美国人开上了汽车,直接带动了加油站,修车行,汽车旅馆和便利店的生意,更是间接改变了整个美国经济的布局。旅游,娱乐,零售,餐饮,地产等行业开始壮大。