本文综述了中药质量标志物(Q-Marker)研究的进展和主要成果。提出了中药Q-Marker的新概念、新理论和核心技术方法,实现了药材到成药的全过程质量控制。总结了近五年来的研究思路和成果,并分析了学术影响。

提出并建立了中药Q-Marker创新理论,包括新概念、科学内涵的五要素、五原则和研究方法。实现了中药质量研究的实质性突破。

基于中药Q-Marker的发现与确认,建立了中药全程质量控制体系,包括药材、饮片、成药等各个环节的质量控制。

中药Q-Marker研究受到国内外广泛重视,相关研究成果在国内外学术期刊上发表,产生了较大的学术影响。

摘 要:在近30年,通过较系统、全面、深入的研究,在发现药效物质基础,建立导向明确、路线清晰、方案合理的研究框架体系,为解读作用机制,明晰组方的合理性、用药的科学性,防病治病的科学内涵,中药及其复方研究获得较大进展。在从药材到成药、从研发到产业、从产品到临床,从工厂到市场的全过程的质量控制体系的研究中,亟需建立新理论、新方法、新体系进行广泛的探索研究、应用研究和产业转化研究。弘扬“传承精华,守正创新”的科学精神,需要具有前沿性的领引力、创新性的想象力、跨界性的融合力、务实性的执行力和人文性的涵养力的发展观,才能提出中药质量标志物(quality marker,Q-Marker)的新概念、新理论。 2016年以来,中药Q-Marker重点开展“指纹成分-工艺过程可重现性”“生物学-有效性、安全性”“中药功效-作用机制关联性”“质量物质可测性”和“质量标准稳定性”五要素研究,使其贯穿中药及其制剂开发的全过程中,形成质量和风险控制的“药材-饮片-成药”全过程质量追溯系统。为确立“中药Q-Marker”为抓手的策略,为建立全新的质量管理体系提供科学依据。在总结近5年研究的基本思路和获得的主要研究成果基础上,还分析了国内国际学术期刊公开发表该理论和应用情况和学术影响。相信中药Q-Marker研究,一定会对促进中药标准化和国际学术交流产生积极影响。

中医药学是我国独有的原创学科,是中华民族长期与疾病斗争的经验与智慧的结晶。中医学在防治各种疾病的实践中积累了丰富的经验,并为战胜疾病发挥了至关重要的作用。中药及中药复方现代化研究30年历程表明,通过较系统、全面、深入的研究,在发现其药效物质基础,建立导向明确、路线清晰、方案合理的研究框架体系,为解读作用机制,明晰组方的合理性、用药的科学性,防病治病的科学内涵等方面获得较大进展。但是,利用现代科学技术,建立从药材到成药,从研发到产业,从产品到临床,从工厂到市场的中药产品全过程的质量控制体系,亟需建立新理论、新方法、新体系进行广泛的探索研究、应用研究和产业转化研究。在近3个“五年计划”过程中,本团队开展了一些中药质量与大品种质量提升研究,在实践基础上,以“传承精华,守正创新”的科学精神,本团队提出中药质量标志物(quality marker,Q-Marker)的新概念、新理论[1]。5年来,中药Q-Marker研究及应用不断深入,通过Q-Marker的“指纹成分-工艺过程可重现性”“生物学-有效性、安全性”“中药功效-作用机制关联性”“质量物质可测性”和“质量标准稳定性”五要素,实践证明以中药Q-Marker为抓手,形成质量和风险控制的“药材-饮片-成药”全过程质量追溯系统,形成具有国家和国际影响的中药新制剂,建立全新的质量管理体系具有实践应用价值。这些研究引起国内外专家的重视,产生了一些理论和应用成果。对中药产业来说,形成以中药Q-Marker为抓手的中药全产业链的质量体系,其理论和应用同样引起了业界的重视,必将推动中药新药和经典名方的研发进程。1 中医药创新研究的战略重要性的认识

从战略上,创新研究需要站在科学技术前沿的高地,推动形成具有一定科学品质的战略思想和理论方法,才能着眼国家长远利益,有效指导科学技术实践。新时代的“传承精华,守正创新”战略科学研究,需要认识中国传统医药的情怀,在此基础上,“站得高、看得远、抓得准”。需要形成具有前沿性的领引力、创新性的想象力、跨界性的融合力、务实性的执行力和人文性的涵养力。1.1 前沿性特征

科学进步往往是分层次、分阶段推进的,如系统科学,先是有了一般系统论、信息论、控制论,后来又出现超循环论、协同论、突变论,之后迭代升级到复杂适应性系统理论。当前,人们都认识到建设世界科技强国对建设社会主义现代化强国的战略支撑,中国已经把建设世界科技强国作为自己的奋斗目标。在前沿领域,在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。建设世界科技强国,需有标志性科技成就。加强对关系根本和全局的中医药研究科学问题的研究精心部署,特别需要在中药现代研究中认识“卡脖子”的问题上下大功夫,集合精锐力量,尽早取得突破,利用新兴前沿交叉领域的成就予以开拓,形成创造优势。为研判未来科技发展趋势、前瞻谋划和布局前沿科技领域与方向,中国科协组织征集“2019年重大前沿科学问题和工程技术难题”。提出以中医药理论为指导,以中药为工具,探讨并调控生命现象的科学本质和疾病的发生发展,深入阐明中医药理论的科学内涵,促进现代创新药物、生命科学和医学的发展,具有重要的科学价值和应用前景。从唯物主义认识,阐明其物质基础及其质量是阐明中医药理论的科学内涵的基本条件。研究基原是用什么药材的基础,基于历史文献研究方药来源和组成确定研究目标,经典炮制和剂量比例,再结合配伍理论用药和制备好中药,建立从原料到成品的全过程质量控制(图1),开展Q-Marker研究是深入认识中医药理论的科学内涵,是不可缺失的基础研究内容。

1.2 集成创新性特征

纵观科学发展史,创新表现出来的都是一种在已有科学事实基础上的一个质的飞跃或集成能力,而不是对过去的简单梳理和归纳总结。对想象力有着无法撼动的信仰,并敢于让其在自己的脑海中驰骋,爱因斯坦曾说过:“我思考的时候,或多或少总有一些图像或是图形主动浮现在脑子里,可能是视觉化的,又或是更丰满一些的形象”。他的“创造冲动”实际上是一种创新精神。战略创新思想必须都要落实到所研究对象的科学问题和技术关键上,并在此基础上强化科学预判和技术预见,加强创新驱动系统能力整合,打通科技和经济社会发展通道,不断释放创新潜能,加速聚集创新要素,提升国家或某个产业的创新体系建设,才是有价值的研究,思考中医药问题也是如此。

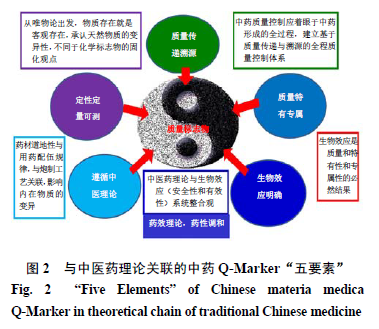

国内科学家为中药质量进行过大量研究,从成分分析到活性分析,从化学指纹到有效成分指纹,从单一测定到一测多评,确实为提高我国中药质量做出了重要贡献。中药Q-Marker反映了中药质量本质的科学内涵,既是中药质量的核心概念,又是中药产业的核心概念,是中药行业监管的重要抓手和依据。Q-Marker的核心内容基于特有性、可测性、有效性、传递性和中医药理论关联性的“五要素”(图2),既反映了与有效性、安全性的关联关系,又体现了中药成分的专属性、差异性特征,特别是基于方-证对应的配伍环境,使质量研究回归到中医药理论,体现针对疾病的中药有效性表达方式及其物质基础的客观实质。

1.3 跨界性整合特征

当代科学技术发展的一个显著趋势是不同学科交叉、相互融合,向整体论、集大成发展。新时代的科学研究一定是在大格局、大视野下,跨学科渗透的发展。进入21世纪以来,全球新一轮科技革命和产业变革正在以人工智能、量子信息、移动通信、互联网、大数据等的应用,以合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学等为代表的生命科学领域孕育新的变革,也必然影响到中医药的发展。面向21世纪科学技术发展的新变化,科学研究者要能在不同学科群之间推动协同创新和集成创新,进而探索出在不同学科领域都相互印证的规律性认识。回顾已开展的中药Q-Marker研究与集成多学科、多技术、多方法的交叉、融合和整合的研究分不开[2-20]。在中医药学研究方面,包括药材学、饮片炮制、药性理论、药性物质基础、遣药组方、配伍理论,充分认识多种因素对确定Q-Marker的影响;在生物学方面,包括药效学、药动学、代谢组学、蛋白组学、基因组学、系统生物学、网络药理学、作用靶点、通路预测等。在质量分析技术方面,用到智能技术(如电子舌、电子鼻等仿生技术)、分离检测技术(如HPLC、GC、MS及其联用技术),在数据处理和风险分析方面利用相关数据分析、统计分析和工具。

中药化学成分的复杂性、生物效应的多样性构成中药质量的多重特点。为了客观全面和针对性地评价中药质量,如提出基于成分“可测性”的“点-线-面-体”结合的质量评价思路,反映多元质量属性的全貌。按照中药成分及其有效性表达特点,可将成分分成“指标成分”“指示性成分”“类成分”和“全息成分”。以此思路,建立“点-线-面-体”的质控模式。进一步结合生物测定法,建立多维、多元质量评价体系和评价方法。1.4 务实性特征

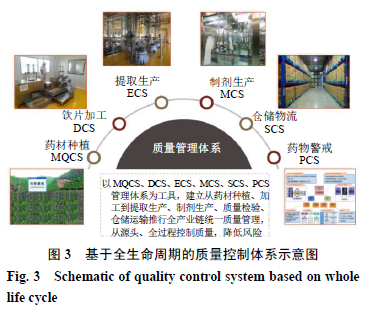

任何科学研究的成功都与其务实性的实用力相关,在其探索和思考中,为提升我国社会经济能力和建设世界科技强国贡献力量。同时也希望解决一些亟待解决的突出科学和技术问题。我国科学研究短板依然突出在转化率低。对中药产业来说,成果缺乏系统性差,开发和工艺平台等瓶颈问题突出。基于Q-Marker的辨识以及过程控制技术的研究,着眼于实现内在质量一致性、质量可追溯性和可溯源性,以“物质-功能-质量”为核心贯穿中药形成及生产全过程,项目组完成了全生命周期的质量控制体系的建设工作,从药材到成品分别搭建了药材质量控制体系(material quality control system,MQCS)、饮片质量控制体系(decoction-pieses control system,DCS)、提取质量控制体系(extract control system,ECS)、制剂生产质量控制体系(manufacturing control system,MCS)、仓储物流质量控制体系(storage control system,SCS)、药物警戒控制体系(pharmacovigilance controlsystem,PCS),实现了从田间到病房全过程质量管理(图3)。

1.5 人文性特性

中医药有着悠久的历史,发源于黄河流域,很早就建立了学术体系。在漫长的发展过程中,历代都有不同的创造,涌现了许多名医,出现了许多重要学派和名著。中医药的社会属性无不受到社会人文环境的深刻影响。其医学除追求自然的真知和理性之外,还追求医学与自然地域等人文的色彩。因此,中医药学根植于优秀中华文化的沃土上,其人文属性更为厚重而博大。对于中药发展战略和策略而言,需要研究者对中医药宝库有珍爱的人文之心,深情地思考“传承精华,守正创新”中医药的哲学人文问题。将中医药科学思维与整体观哲学思维的结合为特征。这些正是新时代科学家人文思维的重要体现。面对百年未有之大变局和科技竞争赛道转换,要加大应用基础研究力度,以推动重大科技项目为抓手,打通“最后一公里”,拆除阻碍产业化的“篱笆墙”,疏通应用基础研究和产业化连接的快车道,实现创新链和产业链精准对接,加快科研成果从样品到产品再到商品的转化,把科技成果充分应用到现代化事业中去。这些因素也是研究发掘确有疗效的中药值得深思的问题。2 中药Q-Marker研究的主要成果

中药质量一直是中药临床需求和产业发展的重要问题。由于缺少系统的理论指导,长期以来,聚焦到中药质量本质和内涵的研究,还处于碎片化状态,是制约中药质量研究的关键瓶颈问题。通过中药Q-Marker新概念和核心理论研究,建立了中药质量控制系列共性关键技术,构建中药质量研究新模式。通过代表性中药材、中成药示范性研究,对其质量标准进行全面的提升。基于中药Q-Marker的发现与确认,用于中药全生产程质量控制,为建立中药全程质量控制体系,取得良好的进展,其主要研究成果体现在以下方面[1-30]。2.1 理论创新:提出并建立中药Q-Marker创新理论,提升我国中药质量研究水平

本团队提出并建立的中药Q-Marker创新理论主要包括中药Q-Marker新概念、中药Q-Marker科学内涵的“五要素”、中药Q-Marker确定的“五原则”和研究发现的“三维路径”、中药Q-Marker发现的技术方法以及基于中药Q-Marker的全程质量控制体系。该理论的提出实现中药质量研究的实质性突破,其研究列为国家自认基金重点项目,出版了《中药质量标志物理论与实践》专著,还在国际SCI学术期刊和国内科技期刊出版了专刊。所建立的原则、方法和研究模式被全国相关研究所参照,发挥了引领中药质量研究的作用。2.2 传承精华,守正创新:中医药理论和组方原则,建立Q-Marker的五要素的根本

中医药历代发展传承,为后人积淀了许多具有临床疗效确切的方药,形成具有明显的特色与优势的医学系统,特别是经典名方具有用药精准、组方严谨、配伍巧妙以及功效卓著等特点。但主要药效物质难以阐明、作用机制缺乏现代科学证据。如何阐明经典名方的科学内涵是当前亟需解决的重大科学问题。经典名方科学内涵研究尚处于前范式探索研究阶段,尚无统一共识。简单套用现代医学、生命科学等还原论研究手段易以偏概全,严重限制并影响了方法学体系正确的研究方向。2.3 方法集成创新:建立系列中药质量研究创新技术方法,突破质量研究及产业化应用的技术瓶颈

在中药质量评价与有效性关联方面,建立基于“性-效-物”三元论的中药Q-Marker发现技术,突破“物质-药效”二元论的局限,充分体现中药质量属性科学内涵的完整性,并建立了相应的发现技术和表征方法。在质量检测和质量控制方法方面,基于有效性控制的需要,并面向生产实际,通过“化学物质基础-有效性-近红外转换-过程分析技术”(chemicalmaterial basis-effectiveness-near infrared conversion- process analysistechnology)的逐级关联和转换,并结合生物信息学技术方法,通过建立的量化的数理模型和质量评价指数,评价质量的一致性。实现质量评价的高效、在线和量化。在质量评价方法方面,基于对中药复杂体系多重药效客观现实的认识,在控制方面,建立“点-线-面-体”多元质量控制体系;进一步结合生物效价评价方法,从有效性、安全性等方面,建立多维、多元质量控制体系,全面评价和控制中药整体质量。