|

历史迷聚集地,点击上方蓝字关注我们

|

|

西汉

|

东汉

|

三国

|

西晋

|

东晋

|

作者|我方专栏作家南门太守

字数:3251字,阅读时间:约8分钟

诸葛亮的军事才能究竟如何?对此有两种截然不同的看法:一种看法认为诸葛亮是出色的军事家,不仅在三国时代,放之整个中国古代其军事才能都是突出的,唐朝从历代军事家中选10位入祀武庙,整个汉末三国乃至两晋只有诸葛亮入选;另一种看法认为诸葛亮虽然是治国理政是好手,却不擅长带兵打仗,

《三国志》评价诸葛亮“连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长”。

产生这样的争议,人们经常提到的原因主要有3个:

一是诸葛亮五伐中原无果;

二是诸葛亮亲自带兵攻打陈仓,在绝对优势情况下猛攻多日未破;

三是魏延向诸葛亮提出“子午谷计划”,具有一定可行行,但诸葛亮没有采纳。

其实,上面这几件事说服力并不强:

北伐未成,主要原因是蜀汉综合国力不如对手;

陈仓未克,主要原因是冷兵器时代攻城难度太大,曹操、孙权同样面临过这样的难题;

不接受“子午谷计划”,是因为该计划过于冒险。

抛开偏见与争议,诸葛亮的军事才能究竟如何呢?应该说

,

诸葛亮在军事方面才能也是非常突出的,

他不仅是一名出色的丞相,还是一名出色的军事家。

一、有独立带兵的经验

认为诸葛亮军事才能不足,一个理由是,在刘备生前诸葛亮没有独立带过兵,只是一名“参谋”,没有实战经验。

其实这是不对的,

诸葛亮追随刘备后不久就独立带兵了,执行的还是重要任务。

赤壁之战后刘备任命诸葛亮为军师中郎将,有人认为“这项任命正式明确了诸葛亮在刘备集团中的军师地位”,其实此军师非彼军师,意义完全不同。

一般意义上的军师指统帅或君主身边的谋士智囊,但诸葛亮所任的是军师中郎将,这个“军师”与“荡寇”“征虏”一样都是军衔的别号,类似部队的番号。

中郎将是汉末常设军衔,关羽、张飞升任将军前都担任过中郎将,比将军低,大致相当于现在的师长。

刘备任命诸葛亮为军师中郎将后,没有把他留在身边。

《三国志》记载,刘备让诸葛亮到江南的零陵、桂阳、长沙三郡,“调其赋税,以充军实”。

《零陵先贤传》记载,诸葛亮到了江南,长驻临烝,此地距刘备常驻的公安有1000多里,日常事务只能由诸葛亮临机处理。

诸葛亮在临烝共住3年左右,期间来往于三郡之间,既协调监督三郡的赋税征调,又对地方治理提出建议。

常驻临烝时,诸葛亮手下应该有一支军队。

《三国志》等史书没有这方面记载,但民国时卢弼作《三国志集解》,从《方舆纪要》及一些地方志中辑出了一组有关诸葛亮在临烝有关情况的记录:耒阳县有侯计山,相传诸葛亮曾在此憩兵,故也称此地为侯憩山;安仁县有相公山寨,相传诸葛亮曾在此屯兵;黔阳县有诸葛营,相传诸葛亮在此招抚过绥谿洞诸蛮;东安县有诸葛岭,相传诸葛亮曾在此地驻扎过。在以上记载中,耒阳、安仁、黔阳、东安等地分属各郡,除耒阳距临烝稍近外,其他各地均较偏远分散,

说明诸葛亮督察三郡期间活动范围很大,同时也说明诸葛亮在此期间常带兵,

印证了前面的判断。

后来刘备入益州,留诸葛亮与关羽、张飞、赵云等人守荆州,诸葛亮虽然军职不是最高的,却是刘备指定的总负责人。

刘备在益州进展不顺,召诸葛亮前来,诸葛亮又率张飞、赵云等部进入益州,

这是诸葛亮第二次单独领兵,一路上攻城掠地,按时到达成都外围,

为攻克成都做出了贡献。

二、南中之战奠定军事地位

刘备去世后,诸葛亮以托孤大臣和蜀汉丞相的身份“开府治事”。

当时,蜀汉面临的最直接威胁是南中地区的叛乱。

南中大约相当于现在的云南省、贵州省和四川省的西南部,地域广阔,分布着许多少数民族部落,蜀汉在此设立了多个郡国,

这里的一些少数民族部落受人挑拨,公开反对蜀汉朝廷。

蜀汉建兴三年(225年)2月,魏文帝曹丕讨伐孙吴,诸葛亮认为机不可失,于是上表后主,决定立即集合大军进军南中。

丞相府长史王连向诸葛亮进谏道:

“南中是不毛之地,疫疠之乡,不应当由丞相亲自讨伐,作这样的冒险之举。

”王连的意思是,此次进军南中情况复杂,打胜了还好说,如果打败了或者无功而返,诸葛亮的威望将受到极大挫伤。

诸葛亮当然知道其中利害,

但如果自己不亲自去,取得全胜的可能性就会降低,于国家更为不利,

诸葛亮仍决定亲征。

当时盘踞在南中的叛军大致分为三路:西路是所谓的夷王高定元,中路是最活跃的雍闿以及与他结盟的夷人首令孟获,东路是原牂牁郡太守朱褒。诸葛亮指挥大军进兵僰道,在此把大军也分为三路,分别讨伐各路叛军,

诸葛亮亲自指挥其中一路大军沿泸水南下,讨伐高定元。

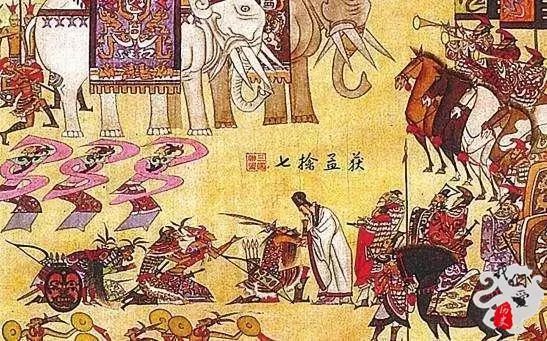

三路大军分头行动,虽然经历了不少困难,但最终都取得了胜利,只用3个月左右的时间高定元、朱褒、雍闿等部先后被消灭,最后只剩下中路的夷人头领孟获还在顽强抵抗。

诸葛亮率大军越过人烟稀少的山区,在三疑渡过泸水,与中路军李恢部会合,

对孟获展开围歼,最后将孟获所部围困于南盘江上游一带,将孟获擒获。

南中叛乱终于平息,但诸葛亮还在考虑大军撤走之后这里如何治理的问题,为此,他重新调整了南中的行政区划,将原来的4个郡改为7个郡,更便于管理,任用了很多夷人首领在各郡任职,还注意发展当地的生产,改变南中地区的落后面貌,这些受到了南中各族百姓的欢迎。

诸葛亮在南中各族中享有很高威望,

有许多关于他的民间故事至今仍然在西南地区各少数民族中流传。

三、军事理论贡献突出

诸葛亮在治政、司法方面以严厉而著称,在治军方面更是如此,

在他留下来的著作中,

在治军、选将方面诸葛亮有着许多独到见解。

诸葛亮认为只有纪律严明才能提高战斗力,曾提到:

“若赏罚不明,法令不信,金之不止,鼓之不进,虽有百万之师,无益于用。

”所以,诸葛亮说“军令不可犯,犯令者斩”。

在加强军事训练方面,诸葛亮主张平时严格训练,战时才能保持严明的纪律,他认为:

“有制之兵,无能之将,不可以败;

无制之兵,有能之将,不可以胜。

”

《诸葛亮集》中有大量关于作战、训练纪律的文字,

有些地方说得很细,比如:

“闻鼓者,举黄帛两半幡合集,为三面陈。

”

在选将用人方面,诸葛亮倾注了大量心血,他留下的著作《将苑》就是全面探讨如何成为一名出色将领的,全书50篇,可以分为8个主题,包括:

好将领应有什么样的素质,有什么样的气度,应具备什么样的机变权谋,如何振奋士气、提高军队战斗力,如何肃军容、扬军威,如何发挥幕僚的作用,什么是将领的软肋,什么是不合格的将领。

诸葛亮根据自己的实践经验,对以上问题一一

作出解答,论述全面,见解独到,又浅显易懂,朴实无华,

受到后世的重视。

四、军事发明成就卓著