【作者张鸣,浙江上虞人,1957年生,政治学博士,博士生导师,曾任中国人民大学政治系主任。长在中国的“北极”北大荒。做过农工,兽医。初学农业机械,后涉历史,在吃粉笔灰之余,喜欢写点不伦不类的文字,有的被视为学术著作,有《共和中的帝制》、《乡村社会权力和文化结构的变迁》等数种,还有一些算是历史文化随笔,有《直截了当的独白》、《关于两脚羊的故事》、《历史的坏脾气》、《历史的底稿》。】

佛教传入中国,人生无常的理念,特别容易被人接受。中国周期性动荡,没有一个王朝,能够长治久安。一到王朝末年,刀兵四起,兵燹遍地,然后瘟疫灾害流行,人死大半,遑论财富?人世间所有的富家儿,官家儿,都填了沟。能够侥幸活下来的,再重头开始。即使是太平年景,也不保险,

即使贵为高官,富甲天下,没准哪天得罪了谁,皇帝一纸诏令,什么都没了。就算这些你都躲过去了,也抗不住富不出三代的法则,天灾人祸都不论,单讲分家,一代代分下去,家产也会越变越薄。

中国早就没了贵族,隋唐之后,世族门阀也没了,用钱穆先生的话来说,就是大门槛消失了。

有钱有势的阀阅之家,子弟多半不够勤奋,甚至变成无所事事或者惹是生非的纨绔。到了这个份上,家业即使不败,也为之不远了。记得读过的一则文人笔记上,记载了这样一个故事,说是某大家造房子,房子盖好了,主人请工匠坐上席,让自己的子弟坐下手。工匠感到诧异,主人说,就该这样,你们是造房子的,他们是卖房子的。

诸子平分的家产分割制度,导致富人的财富难以聚集。有人论证说,正是因为这个制度,导致中国产生不了百年的富豪之家,也罕见百年不衰的商号,

而在欧洲和日本,这样的商号、企业从来都不缺乏。然而,这样的制度,无非是社会惯例,并非官府强制制定的规则。我们要问的是,为何中国古代会产生这样的社会制度呢?

显然,这样的社会制度,跟变幻无常的政治局面有关,跟财富没有切实的法律保障的现实也有关。

政治局势变幻无常,已经不用多说了。而财富的保障问题,在古代一直就是一个大的困惑。说起来,任何一个朝廷的法律,都宣称要保障私有财产,一般性的财产侵夺官司,都能得到官府的受理,民间的财物往来的契约,也能得到尊重。但是,一旦官府有心剥夺一个人或者家族的财产,还是有太多的可能得手的。即使你贵为高官,哪怕皇亲国戚,只要皇帝要抄你的家,你还是逃不了。现存的北京各个王府,其实它们主人,都换了好些个。现在作为旅游热点的恭王府,此前就是和珅花园。

退而言之,就社会氛围来说,尽管多数人都幻想做富翁,做高官,但社会上的仇富仇官意识,均贫富的意识,却从来都是很强烈的。每到社会秩序坏到一定程度的时候,吃大户,均贫富的口号,从来都是可以蛊惑人心的。尽管实行均贫富的好汉,最终把财富和女子都均到了自己家里,但就是有大批的人乐意跟着他们走。这种状况,使得已经富起来的人,总是躲不开家产被抢的梦魇。

既然没有切实的私有财产的法律保障,而且社会定期动荡梦魇又挥之不去,那么对于有钱人来说,诸子平分的制度,显然是一种比较好的选择。至少,可以让自己的子弟,尽早尽快地享受自己挣来的财富。所有自己的骨血,都利益均沾。而财富的积累,家族事业的壮大,则是排在后面的选择。而不是像同时期的欧洲和日本那样,长子继承,逼其他的儿子外出闯荡,自己打拼,创出一份家业来。有这样的社会制度,在转型到资本主义之时,资本主义也就比较容易生长起来,不像中国,总是萌芽。

中国人感慨人生无常,缺乏长远的打算,已经成为一种近乎固化的民族积习。而这种积习,事实上是跟严酷的社会现实密切相关的。人们在贫苦之时,拼命挣钱,自苦到了近乎自虐的境地,但是,一旦发迹,对自己的子女,则百般骄纵。几乎根本不考虑子女今后将怎样在社会中立足。即使家业可以继承,也无非在三代以内的视野里加以考虑,三代以后,基本上就随他去了。近代中国,就是有这样的有钱人,鼓励甚至诱惑子弟抽大烟。因为抽了大烟,无非变成烟鬼,其时鸦片又不太贵,家产足以让他抽一辈子了。变成烟鬼,就不会出去狂嫖滥赌,糟害家产,儿子一辈子就可以舒舒服服地过下去。至于后来的事儿,他们就管不了那么多了,

儿孙自有儿孙福吧,没准社会又乱了呢?所以,我们也可以说,骄纵儿女,富家儿自我的骄纵,都可以说是一种策略,一种在严酷的社会现实面前的无奈选择。

工商业是一个社会发展的根本动力。中国古代,自春秋时起,就有发达的商业,商人从来不是一个人数稀少的群体。但是,在那个年代,商人一旦发迹了,就会课子读书,考科举改换门庭,让自家的子弟变成士绅。然后买田,变成土地主。在商人没有正常地位的朝代如此,在商人有正常地位的朝代,也是如此。这样的社会,工商业能发展起来吗?但是,商人为何要这样选择呢?还不是因为政治和政治制度。

在中国,什么都不好使,只有官家的权力好使。但是,行使官家权力的人,也每每处于命运无常的状态,无论有多大的权势,泼天的富贵,时局变幻,就可能在一夜之间消失了。有权人尚且如此,平头百姓,就更没有保障了。

人都是自私的,中国人也希望自己家子子孙孙兴旺发达,家业越来越大。但是,这样的希冀,根本就实现不了,那么,官二代和富二代,也就只好胡吃海塞,花天酒地了。社会财富的积累,生产的扩大,都谈不上。

过有预期的生活,是人类恒久的追求。不仅希望自己的生活有预期,自己子女,一代代都有预期。所谓有预期的生活,就是一个稳定的社会,一个安定的生活状态,人们今天做了什么,明天后天大体可以预计得到什么结果,不会为经常发生的不测事件所打断,更不会遭遇法律之外的无妄之灾。然而,这一切,恰是国人千百年来,可望不可求的。

代际财富传递的不稳定,本质上是社会不稳定,政治不稳定,没有一个可靠的法律和制度。而代际财富传递的不稳定,对于一个国家的发展,社会的安定,又反过来起到了破坏性的作用。

人人没有长远打算,捞一把就走,那么,市场的自发秩序,就难以建立。人们不仅希图侥幸,铤而走险,而且更趋向于借助权力和其他不正当的势力,攫取超额的利润。反正都是临时打算,自己发财之后,管它洪水滔天。环境破坏,民怨沸腾,谁去管得?

代际财产传递不稳定,那么富二代缺乏教育,不立志,做纨绔的问题,就不好解决。反正就是为了享受的,那么,把父辈好不容易积累起来的家业败光,也就是一种享受。湖南话说,崽卖爷(父亲)田不心疼。本质上是因为,即使崽不卖爷田,这个田也没准不是自家的了。

当然,要想解决这个千古难题,

建设正常的法治社会,建设切实保障私有财产的制度,才是根本。没有这个根本,徒叹中国人国民性如何,富二代、官二代如何不像话,都解决不了问题。有了这些制度和法治,正常的市场经济秩序,才能有希望。

实现这些,把希望放在明君和清官身上,都是镜中月水中花,靠不住的。能靠得住的,是国人自己看清方向,理智的一代代的努力。

延伸一篇:嘘!

历史上无数悲剧源于集体沉默

本文是刘瑜为译著《房间里的大象——生活中的沉默和否认》(伊维塔·泽鲁巴维尔著,胡缠译)所写的序言。

人们常说,沉默是金

很多时候,人会被习惯和情绪所无形控制。沉默久了就失去了说话的能力。中国社会习惯明哲保身,说多错多,活着就是好事。只要自己和家人没受伤害或大伤害,对很多恶事也是无所谓的。“莫管闲事”就是一个很好的理由。直到有一天,当黑暗延伸到自己,才奋力嘶喊,看到的也许是当日自己的“无所谓”。有一句话说的好:你可以不勇敢,可以不说真话,可以逃避;但是不要阻止那些善良而又有勇气的人们说话,以及为了他人而付出的血汗。当一些人为了这个社会在付出的时候,请不要嘲笑他们的“卑微”和“愚蠢”。

沉默是金,人们常说。这话还被写成大字,镶在框里,贴在很多墙壁上。人们用它来告诫自己:言多必失,少说多做,祸从口出,实干兴邦空谈误国。总之,能闭嘴的时候就闭嘴。

但是马丁·路德金说:历史将记取的社会转变的最大悲剧不是坏人的喧嚣,而是好人的沉默。

历史上无数悲剧源于集体沉默

二战期间,普通德国人大多已经隐隐知道那些被推上火车的犹太人的下场,但是他们对此不闻不问,照常买牛奶面包,上班下班,并对迎面走来的邻居温和地问候“早上好”。

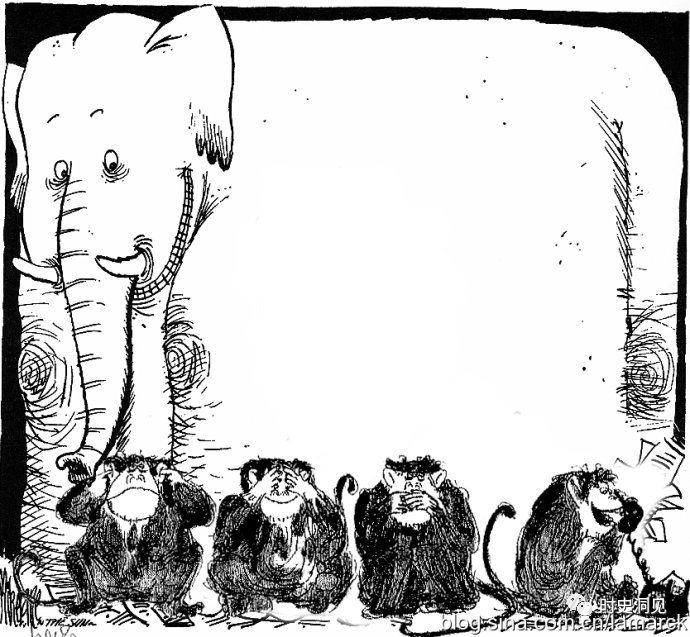

“房间里的大象”,在英文里,意指所有那些触目惊心地存在却被明目张胆地忽略甚至否定的事实或者感受,就是那些“我们知道,但是我们清楚地知道自己不该知道”的事。“皇帝的新装”是个典型的“房间里的大象”,但“皇帝的新装”只是个隐喻。

在一个电视相亲节目中,嘉宾们七嘴八舌地分析某个相亲失败的男人哪句话说错了、哪个表情不当,却绝口不谈他的职业是厨师或者鞋匠的事实,这时候,电视屏幕里站着一只大象。成百上千个人坐在一起煞有介事地开会,但谁都明白这个会只是个橡皮图章而已,在那个会议厅里,同样站着一只大象。

有些时候,沉默也许是起源于善意和礼貌,比如在临终亲友面前,我们不愿意谈起他们的病情,比如和一个口吃的人聊天,我们假装注意不到他的口吃。但是另一些时候,沉默源于怯懦。人们害怕权力,害怕高压,害怕失去升官发财的机会,害怕失去房子车子,于是沉默成了自我保护的机制。高贵是高贵者的墓志铭,沉默是沉默者的通行证。

人们所恐惧的,甚至不是利益上的损失或者肉体上的暴力伤害,而是精神上被自己的同类群体孤立。出于对归属感的依恋,他们通过沉默来实现温暖的“合群”。解放前为理想浴血奋战、出生入死的革命家,解放后却在屡次政--治--运--动中保持沉默、随波逐流,很难说仅仅是因为贪生怕死,更多的恐怕是因为他们害怕被革命队伍抛弃,成为一个“精神上的孤儿”。对认同感、归属感的强烈需要,大约是写在人类基因里的密码,这个密码有时候会成为勇气的源泉,有时候却让我们蒙上了自己的眼睛。

选择沉默只是害怕被人群孤立

所以,沉默的人数越多,打破沉默就越难——因为当越来越多的人卷入沉默的漩涡,从这个漩涡中挣脱出来需要的力气就越大。历史上的先知,往往命运悲惨。面对第一个站出来大喊“屋子里有大象”的人,人们往往不会顺着他的手指去看有没有一只大象,而是怒斥他为什么吵醒了自己的好觉。甚至,他们会因为那个人的勇气映照出自己的怯懦而恼羞成怒,你那么大喊大叫干什么?哗众取宠、爱出风头、不识时务,神经病。“沉默如癌细胞般分裂生长”,房间里的大象就这样在“合群”的人们的相互拥抱中越长越大。

好在随着大象越长越大,它被戳破的可能性也随之加大——因为随着大象越来越大,掩盖这只大象所花费的成本也会越来越高,并且,目击者的增多也意味着出现“叛徒”的可能性在增大。最终,孩子小声的一句嘟囔“皇帝没穿衣服”,就可能使这只充气大象迅速地瘪下去。

二战之后,德国人纷纷睁开闭上的眼睛; 赫鲁晓夫时代,苏联人也纷纷从对斯大林的崇拜中“醒悟”过来;文革之后,曾经打得不亦乐乎的人们回头看自己的所作所为,也会感到不可理喻。可惜,在众人眼睛的这一闭一睁之间,已经有无数人成了沉默的祭品。

拒绝发声并不奇怪,因为发声不但需要勇气,而且意味着承担。直视沉默也就是抵抗制度性遗忘和集体性否认的压力,直视生活中不被阳光照耀的角落、被压迫者的痛苦和我们自己的软弱。人们习惯于用政治或社会的压制来为自己的沉默辩护,却往往忘记了正是自己的沉默在为这种压制添砖加瓦。我们尽可以堵上自己的耳朵或者捂上自己的嘴巴,但是当房间里有一只大象时,它随时可能抬起脚来,踩碎我们天下太平的幻觉。

长按下方图片

识别二维码 关注【时史洞见】公众平台

热文推荐

(

点击即阅

)