文 | 温骏轩 辑 | 尘埃

之所以说“郑和七下西洋”之举于当时只是一次试错,是因为这场前后延续28年的(1405年—1433年)远洋行动,在郑和身死之后便戛然而止。相比之下,比大明王朝晚了十几年开启海外探险之旅,且起点和规模要低得多的葡萄牙,不仅没有因开拓者恩里克王子的身故(公元1460年)而止步,反而一步一个脚印的构筑起了全球化的“葡萄牙帝国”。

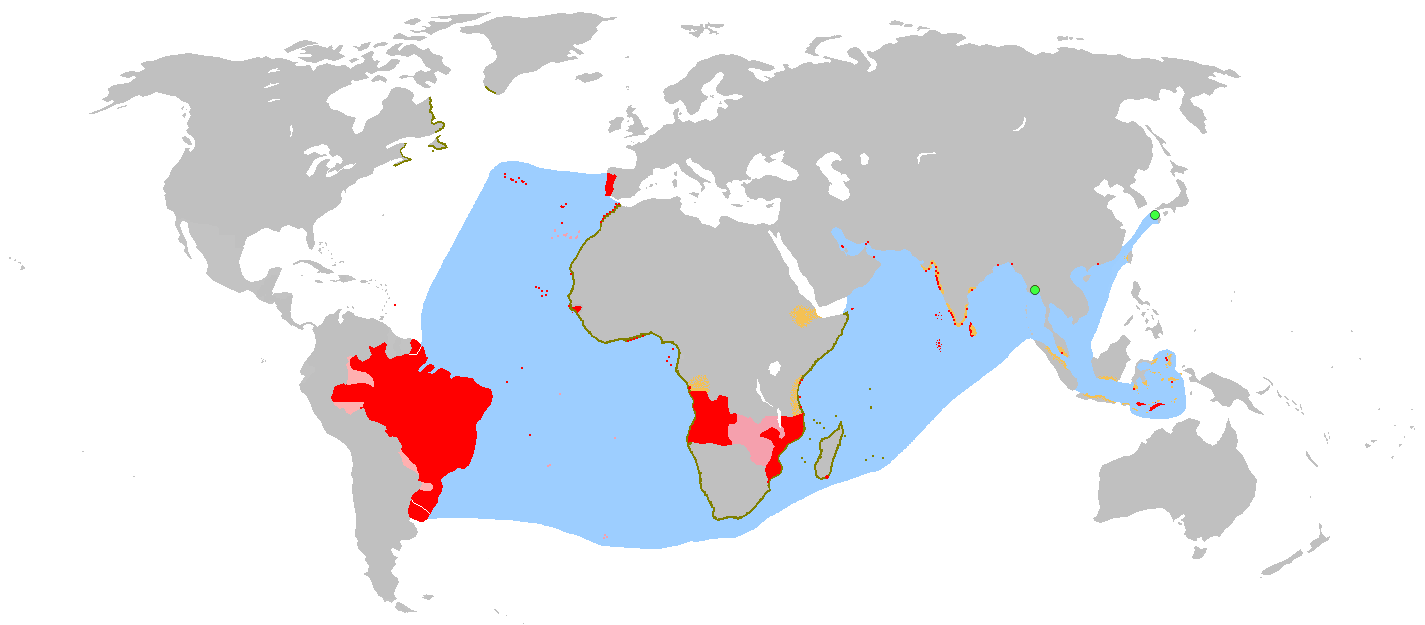

葡萄牙帝国

之所以会有这种差异,概因为“海洋”对二者的意义完全不同。对地大物博、人口众多,并且在综合实力独霸于东亚的中央之国来说,海洋所带来的商业之利只是用来锦上添花的。甚至这个“花”添与不添,亦不取决于是否有经济价值,更要看有没有可能影响王朝内部的集权度及稳定性。所谓“凡士农工商贾,皆赖食于农。故农为天下之本务,而工贾皆其末也”(清.雍正)之语,便是这一观点的最好总结。

反观葡萄牙,则是一个完全相反的例子。土地狭小而贫瘠,人口不过百万(15世纪),甚至一直笼罩在强大近邻“西班牙”的阴影之下。海外扩张成为了其唯一改变国运的救命稻草。可以这样说,如果不是率先开启了大航海时代,今天我们是没有可能在国际政治舞台上看到葡萄牙的。普通民众,将更多通过本菲卡或者波尔图这样的葡萄牙足球队了解到葡萄牙人想一直渴望从西班牙独立出去。就像巴塞罗纳俱乐部和毕尔巴鄂竞技队,成为巴塞罗纳人、巴斯克人表达独立情绪的窗口一样。

巴塞罗那球迷

以“农本思维”来看,控制一片土地的最好办法,就是“移民实边”。然而郑和下西洋之举并没有肩负这样的战略任务。让更多的海外国家进入朝贡体系,以彰显新王朝的强大,是其最主要的目的。至于由此而获取的经济利益,包括航路的

开拓,反而只是可有可无的副产品了。

上述思维并非只存在于明朝和朱棣的脑中,而是华夏文明一直以来的思维方式。在华夏文明的“天下”(世界)观中,有两个非常重要的理论:一是“王者无外”,也就是诗经中所说的“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”。任何已知的世界,都应该臣服于中央之国的统治者;二是“华夷之辩”。这一观点在将“华夏”定位为文明中心的同时,同时承认华夏文明无法覆盖的“天下”,所谓“蛮夷”是客观存在且无法融合的。

以地缘视角来说,带有鲜明温带农业区特征的华夏文明自身的局限性,造就了“华夷之辩”。难以为华夏文明所融合的即包括蒙古高原这种游牧之地;也包括热带地区这种,虽然可以开展大规模农业,但却因气候差异巨大、距离过远而无法有效统治的区域。在“华”——“夷”有别,但却又在理论上必须同奉一个“共主”的逻辑下,统治之下华夏文明覆盖之下的土地,被定位为“内服”地区(核心区),纳入王朝的直接管控范围;以外的区域则属“外服”地区,被允许以羁縻、朝贡的方式存在于中央之国主导的“天下”中。

应该说这一观点本身,带着鄙视其它地区和文明的成分,甚至因此在西方文明崛起之后,而一时无法适应,但其正视地缘差异的思辩方式,却也算是一种务实的表现。反观一神教思维主导下的“西方”世界,却是认定可以用一种意识形态、一种社会模式统一世界。问题是“理想很丰满,现实很残酷”。无论是狂热天主教徒、穆斯林所引发的圣战,还是美国极力在全球范围推广普世价值观的努力,最终都不得不在现实面前低头。可以这样说,抛开“华夷之辩”中的盲目自大的成分,中国人在当下接受“多元世界”这点上,要容易的多。若是理解了这一点,忧心现实的中国,会希望崛起为一个全球制霸国家的想法,其实是大可不必的。