土地、繼承與家族

八旗制度影響下的華北地方社會

邱源媛

編者按:

本文為《重探「帝國」與「地方社會」》專題

系列論文

,原載《歷史人類學學刊》第十五卷第二期,

2017

年,第

17-51

頁,經作者授權刊發。

金、元以降,作為國家的政治中心,國家權力對華北基層社會的影響與其他地區有着顯著區別,强調華北區域史研究中的「國家的在場」成為學術界的共識。清代華北地區,尤其是畿輔地區的主體居民是「旗人」和以漢人為主體的「民人」,前者隸屬八旗系統,後者歸州縣管理,二者在管理體制、人群構成、社會屬性等方面區別甚大,國家權力在兩個社會中的滲透方式也截然不同。這一狀況對清代、近現代華北農村的發展模式起到了决定性的影響,也由此造就了華北與其他地區諸多不同的社會特性。

近

20

年來,區域史、社會史以及八旗/旗人的研究受到學術界的高度重視。歷史人類學

(Historical Anthropology)

的引領者華南學派深刻影響着明清史、區域史、社會史的研究,其所倡導的田野調查、強調以自下而上的視角思考中國歷史,對中國史學各斷代史、各專門史均産生了不可限量的巨大衝擊。與此同時,與八旗制度/八旗人群的相關研究,在新清史強調滿洲元素所引發的各種爭議之下,得到越來越多非八旗研究者的關注。

頗為遺憾,也讓人有些意外的是,兼具兩種研究特點,同時也是中國地方社會重要類型的旗人地方基層社會,長期以來却游離在主流研究之外。以本文所討論的華北區域為例,華北區域史歷來是區域史研究的熱點領域,海外學者如黃宗智、杜贊奇、內山雅生、三谷孝、李懷印等以及國內趙世瑜團隊、南開大學團隊、山西大學團隊等對華北區域經濟、農村社會進行了諸多開創性的研究,成果卓著,然而有意識討論華北地區旗人社會的內容却不多。反之,京畿地區的旗人、旗地曾是八旗研究中的一個重點,得到治清史、滿族史學者的重視。周藤吉之、韋慶遠、王鍾翰、楊學琛、趙令志等對旗人、旗地做過詳實的考察,為研究相關八旗制度奠定了相當堅實的基礎,但學者們的討論從八旗制度本身出發,沒有凸顯華北地域,讀者難以從中體察出旗人與地域(華北)之間的關係。

作為特權階層的旗人群體,在清代無疑有着至關重要的地位。從八旗制度入手的研究方式,關注了國家層面以及上層貴族,推進了王朝話語下宏大事件的考察,但卻缺乏從社會史角度把八旗草根階層人群納入研究視野的思考。近年來,考察八旗群體生活方式、日常行為、基層社會等問題,開始得到部份學者的關注。定宜莊、郭松義等對遼東地區、劉小萌對清代北京城旗人社會、江夏由樹對奉天漢軍旗人、定宜莊對老北京人群口述訪談的相關論著,是該方向研究的力作,諸位從不同角度對旗民關係、旗人群體與當地社會的相互影響做了非常精彩的論述。

在學者們不同維度的精彩解構以及多元化問題意識的啟發下,清代畿輔地區旗人莊頭群體引起了筆者的注意。這是一個數量龐大、遍佈京畿,看似富甲一方,實則地位卑微、動輒得咎的八旗邊緣群體。本文欲通過討論該群體的身份、地位、財產支配、分家與繼承等問題,考察畿輔地區以及基層旗人群體/社會,希望能以此為圓點思考八旗制度對於華北地方社會(包括非旗人社會)所帶來的普遍性意義。

一、

17

世紀中期的八旗圈地

1644

年,清軍進入山海關。除了屯兵京城外,清王朝在畿輔地區,也就是相當於今天的北京、天津、河北等地區,設置了眾多八旗駐防,形成層層環繞京師的完整的軍事戍防體系,雄踞天下。為了滿足皇室、王公與八旗人丁的生活需要,自順治初年始,清廷即在近京五百里實行大規模圈地,設立莊園,「以近畿五百里內之地給八旗,曰旗圈。以旁州縣官田給被圈之戶,曰撥補」,這就是民間俗稱的「跑馬佔圈」。「跑馬佔圈」是一個相當漫長複雜的過程,從順治入關到康熙初,時間長達數十年之久,僅大規模的圈地就有三次。除了圈佔土地之外,還有大量民人(以漢人為主)投充旗下,進入八旗組織。不少投充人帶着土地歸順,這批土地又被稱為「投充地」。

圈充土地

(下文統稱圈地)

的範圍涵蓋了

77

個州縣衛,東起山海關,西至太行山,北自長城,南抵順德府,號稱「直隸九府內,除廣平、大名二府,遠處京南,均無旗莊坐落,毋庸置

议

外,其余七府所轄有旗庄坐落者,共計七十七州縣衛,廣袤約二千餘里」,直隸地區佈滿旗地官莊。在被圈佔、投充的州縣內,民地所剩無幾。關於清初圈地的史料很多,據吳振棫《養吉齋餘錄》,從順治元年到康熙二十四年(

1644-1685

),清廷在四十餘年間共圈地

153,467.25

頃。《石渠餘紀》言清初近京府州縣圈佔土地達

154,200

頃。乾隆敕修《清朝文獻通考》則記載,直隸全省旗地佔順治末年全國土地

5,493,576

頃的

4.32

%,佔當時直隸全省土地

159,772

頃的

52.59

%。各種數據雖有不同,但大體都能體現畿輔地區圈佔民地數量巨大的特點。

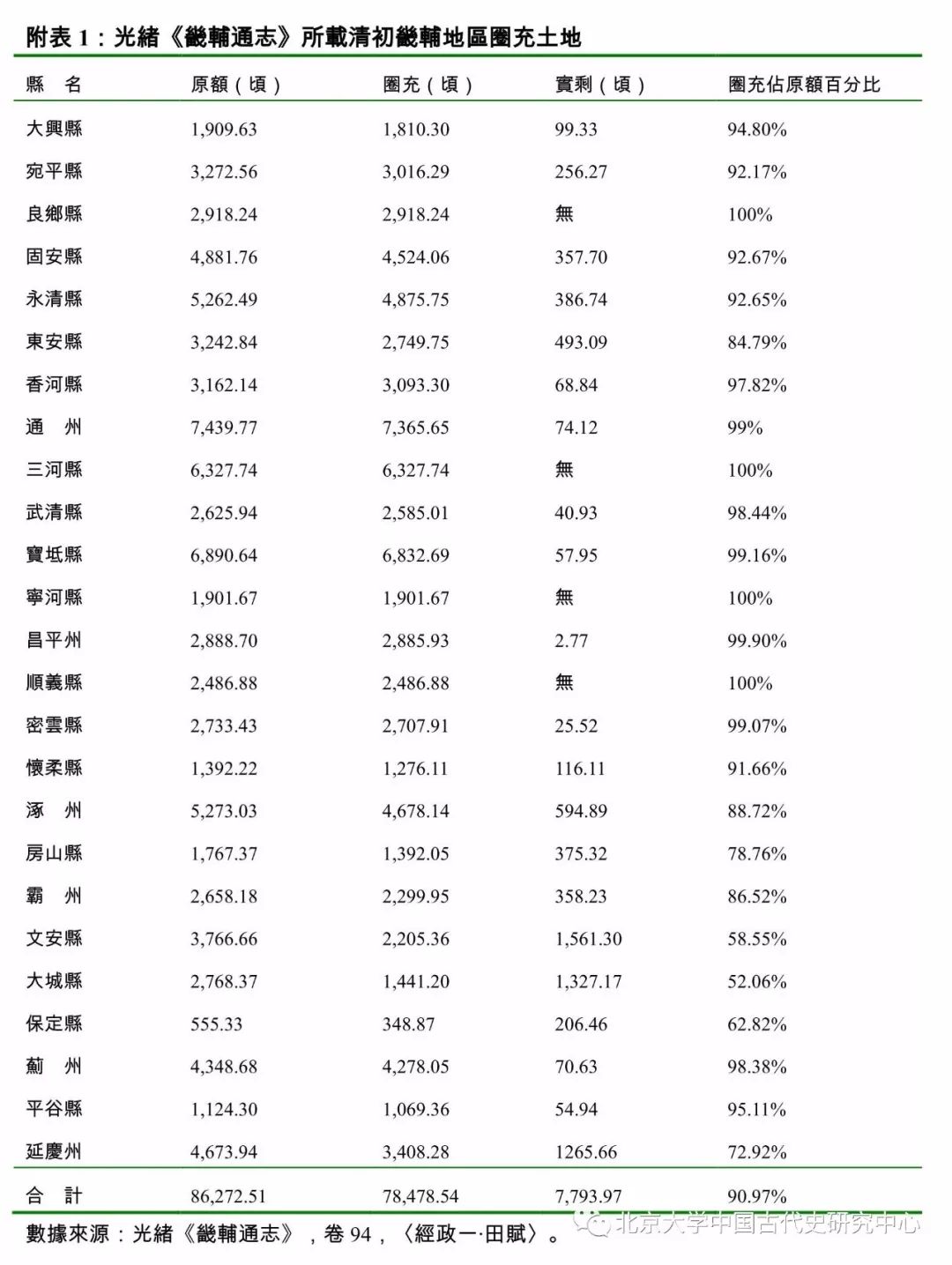

以上是整個圈地的概數,具體到每個州縣,到底有多少土地被圈充以及圈充土地的分佈狀况,則需要了解每個地區的情况。筆者選用了兩種史料:光緒朝《畿輔通志》與各州縣地方志

,

這兩類史料對民間原額民地、圈佔旗地、投充旗地等信息記錄相對完整

,

又各具特點:光緒朝《畿輔通志》乃李鴻章擔任直隸總督期間,延聘蓮池書院主講黃彭年主纂,是清代官修省級地方志,體例完備,資料充實,全書共

300

卷,由紀、表、略、錄、傳、識餘、叙傳等諸體組成,下有若干分目;而各州縣地方志,則多以地方人士執筆,編撰而成,兩類史料分別從朝廷、地方的角度記載了清初畿輔各府州縣的圈地情况。

為便於考察,本文以清代順天府地區為主體,對畿輔部份州縣圈地數量進行統計。需要說明的是,清代順天府在乾隆之後共領五州十九縣,即通州、薊州、涿州、霸州、昌平五州,大興、宛平、良鄉、房山、東安、固安、永清、保定、大城、文安、武清、清河、寶坻、寧河、三河、平谷、順義、密雲、懷柔十九縣,又混稱為順天府二十四州縣。今天的北京市延慶縣,在清代屬於宣化府,稱為「延慶州」,由於今屬北京市,因此也列入本文考察範圍。筆者分別使用光緒《畿輔通志》對

25

個州縣、地方志史料對

16

個州縣進行了統計,詳見附表

1

和附表

2

。

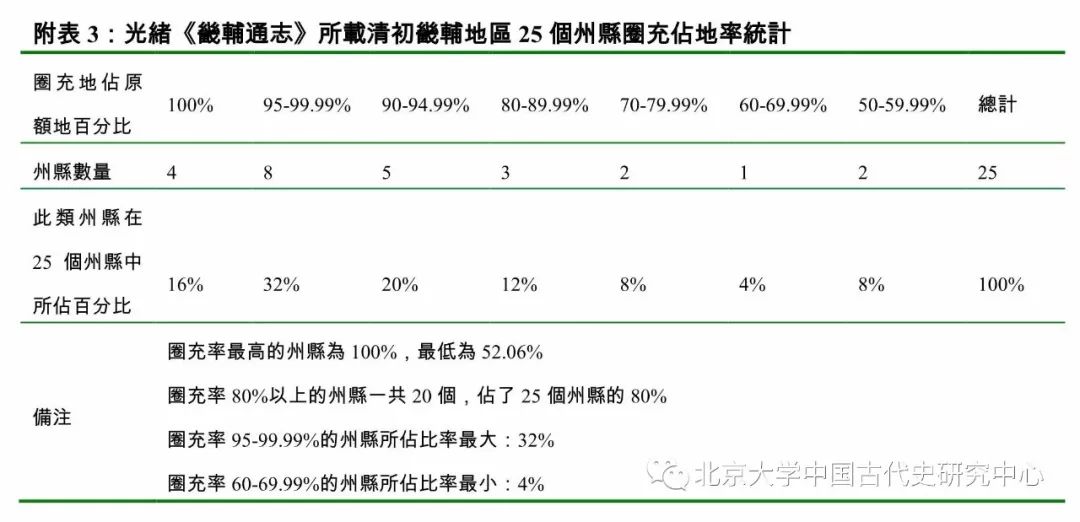

《畿輔通志》

25

個州縣原額民地共計

86,272.51

頃,圈充地

78,478.54

頃,整體圈充率達到

90.97%

。其中圈充率最高的州縣達到了

100%

,共有四個:良鄉縣、三河縣、寧河縣、順義縣;最低的大城縣也有

52.06%

。圈充率達到

80%

以上的州縣共

20

個,佔到總州縣數(

25

個州縣)的

80%

。

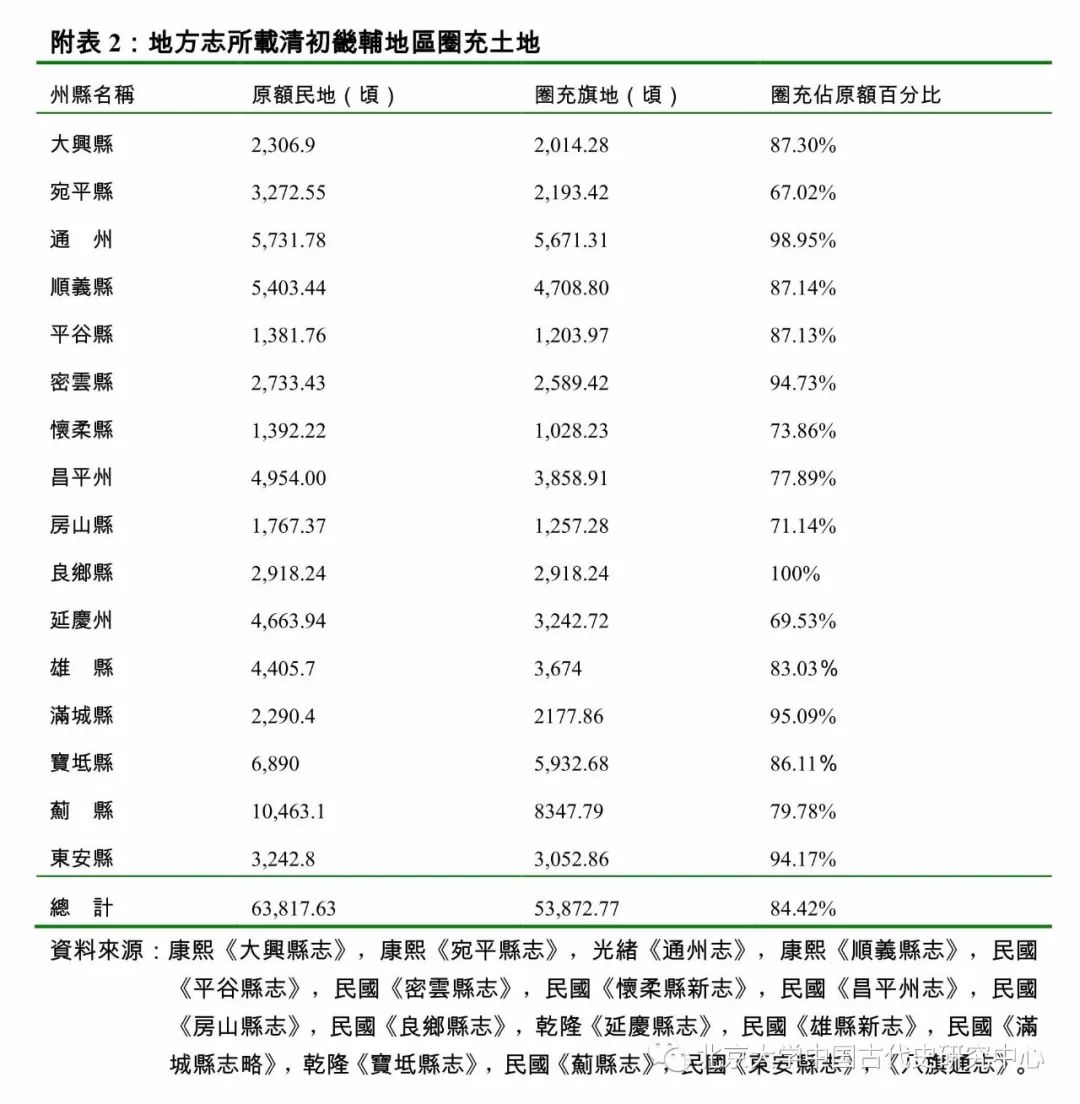

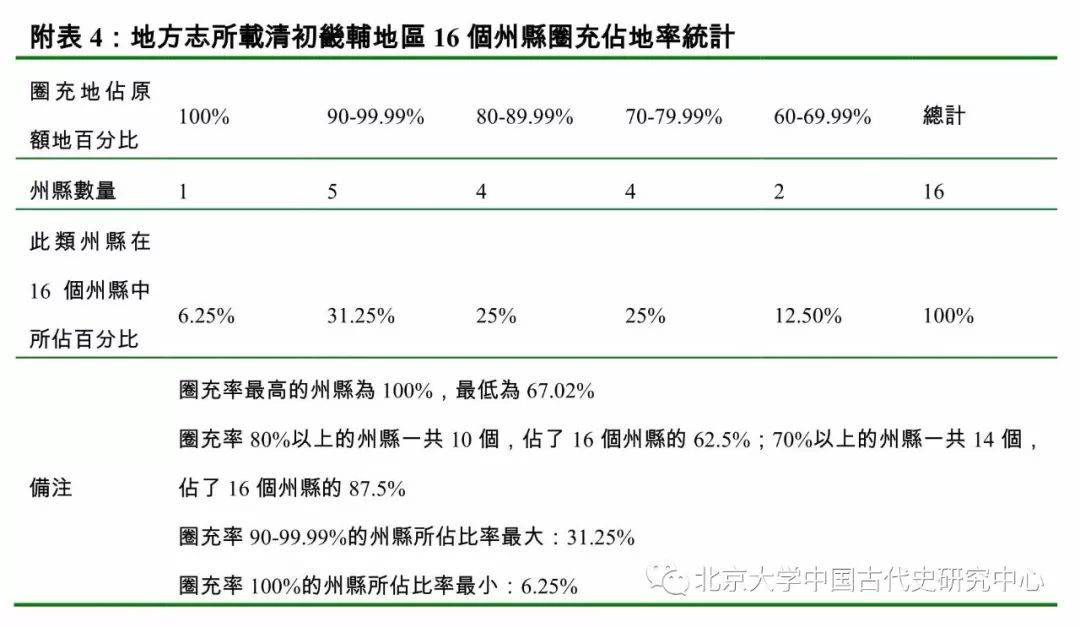

地方志

16

個州縣原額民地

63,817.63

頃,圈充地

53,872.77

頃,圈充率達到了

84.42%

。圈充率最高的良鄉縣

100%

,最低的宛平縣

67.02%

。圈充率達到

80%

以上的州縣共

10

個,佔總州縣數(

16

個州縣)的

62.5%

。數據比率詳細分佈見附表

3

和附表

4

。

雖然《畿輔通志》和地方志史料所涵蓋地區有所不同,《畿輔通志》的圈充地畝比率高於地方志史料,但由兩種史料得出近京各州縣原民地的

80

%以上變為旗地這樣的結論應該是符合史實的。清初畿輔地區圈充地畝總量如此之高,地區分佈如此之廣,讓人驚訝。

二、土地産權與莊頭身份

(一)莊園旗地的土地性質

被圈充的土地,成為皇室、八旗貴族和八旗官兵的莊園。莊園制度,始於入關前的努爾哈赤時期,是後金國的一種生産組織單位。莊,大體上可分為皇莊、王莊、八旗官莊等。膏腴上地,也就是最肥沃的土地設立皇莊;其次,按爵秩分給王公大臣設立王莊;再次,分給八旗官員兵丁,稱為一般旗地。莊園以壯丁(莊奴)從事生産,並從中選擇一名經濟條件較好、有管理能力的壯丁充任莊頭以管理莊務。莊園種類繁雜、數量甚多,不同莊、園之間,有着嚴格的界定和區分,相互獨立、互不干涉。

根據上文,順天府旗地佔原額民地的

80%

以上,以八旗各類莊園、旗地的形式存在,可以說清代畿輔地區以莊園、旗地形式存在的土地佔了不小的比率,與之相對的則是屬於民人(以漢人為主體)的民地。

旗人莊園的土地性質,與漢人民地迥異。莊園土地不能自由買賣,管理體系與民地迥異,繳納地租也不一樣,甚至在

18

世紀

20

年代之前(雍正時期),旗人還以繳納實物地租為主。莊園自産生開始,即努爾哈赤時期,就是王公貴族、八旗兵丁的私有財産,莊頭僅僅是他們從壯丁中挑選出來的、管理莊務的人。說的通俗一些,莊頭就是一個職務,莊頭手下的土地、壯丁均非莊頭的個人財産,而屬於莊頭的主子。比如,皇糧莊頭,歸內務府管理,其土地屬於皇家。王公貴族所屬莊頭,其土地則歸王公貴族個人所有。其他各重要機構,如雍和宮等寺廟的莊頭之地,也歸該機構所有。所以,理論上,莊頭的土地本不是他個人的,莊頭也無權處置個人土地。當然,現實生活中,旗人會採取各種方式偷偷變通,那又是另一個問題。簡而言之,八旗莊頭統屬於八旗制度之下,職務及財産,甚至於莊頭本人都歸其主子所有。與之相對的民人、民地,則完全不同。民人地主人群歸地方州縣管理,他們對於土地的所有權與他們所承擔的官位無關聯,其財産屬於家族私有。

莊園制度一直延續至清末,據《畿輔通志》記載,順治初年,畿輔皇莊計

332

座。乾隆《會典》為

322

座,嘉慶《會典》為

539

座,光緒《會典》為

373

座。至清末,僅中國第一歷史檔案館存留的內務府戶口册來看,京畿有

288

個皇莊的老圈莊頭。老圈莊頭是皇莊莊頭的一種,因其莊園人丁是清初從龍入關的包衣莊頭,故而稱之為老圈莊頭。同為內務府屬下皇莊的,還有民人帶地投充旗下的投充莊頭

,

此外還有種類複雜、為數眾多王公貴族、八旗官兵的莊園

。

直至民國初年,北洋政府接手時,直隸仍然有約

16

萬頃旗地在八旗系統的掌控之下,佔全省農地的

15%

强。

(二)

莊頭的家奴身份

旗人在清代,雖號稱特權階層,但他們的人身却被清廷牢牢掌控。八旗內部執行了嚴格的人群分類,為了管控各类八旗人丁,清王朝建立了「三年一比丁」人口登記制度,有關人口及其家庭情況的各方面情况,均要詳細記載,該制度一直執行到清末。莊園旗人世代為奴,較之佐領人群所受束縛更甚,所屬人丁被清廷嚴格把控。以順義地區大營村革退莊頭李永春為例,李一人就有

23

份人丁册,從同治元年(

1862

)一直到光緒三十三年(

1907

),

45

歲到

90

歲,每年一次的人口清查,沒有漏掉一次。該家族的人口增减,戶口册記載的清清楚楚。類似情况,在筆者收集的户籍

档

案中大量存在。田野訪談時,老人也曾告訴筆者,親丁需要向莊頭報戶口:

包括王家場的、李遂的、溝北的、柳各莊的,生男孩子必須上他(莊頭)這來報戶口。

可見,清廷對莊園人丁戶口管控之嚴,這種情況持續至清末。

人丁身份,一旦被戶籍確定下來就很難改變,影響每一個人一生的方方面面。比如入關前至入關之初,皇莊莊頭本人及子孫世代被固定在所管理的土地之上,沒有從事其它職業和遷徙的自由,也很難有改變自己和後人命運的機會。康熙後期,政策有所鬆動,朝廷允許老圈莊頭參加科舉考試,但投充莊頭却一直未見官方允許其科考的正式政令。可見,即便同為莊頭,皇莊、王莊、八旗兵丁莊園,甚至同為皇莊的老圈莊與投充莊之間,也有明確的界限,不能逾越。

莊頭看似擁有大量土地,實為奴才身份,他們稍有差錯,便會被罰以枷刑、鞭打,甚至被革退,喪失莊頭身份和所有土地、財産,全家發配為奴。懲罰莊頭的原因有很多,莊頭在任期間未遵守規定,或因某些事情得罪主子等,最為嚴重的則是沒有按時完糧,亦即沒有按時繳納貢賦。懲處莊頭的方式大致有三種:枷刑、鞭責、革退。革退一般又稱為「緣事革退」,是莊頭受到的最嚴厲的懲罰之一,這樣的莊頭及其家族大多發配為奴,命運悲慘。

從《清會典》等官修史料來看,懲罰莊頭的規定在乾隆朝以後才完善:

(乾隆)四年……議准莊頭、投充人等有拖欠錢糧者,將應徵錢糧分為十分,欠一分者,枷二十日、鞭四十;欠二分者,枷四十日、鞭六十;欠三分者,枷兩月、鞭八十;欠四分至五分者,枷三月、鞭一百;皆不革退,按分治罪,所欠錢糧,不准寛免,入於次年應徵數內,一並嚴追。欠六分至七分者,枷一月、鞭四十;欠八分至九分者,枷四十日、鞭六十;欠十分者,枷兩月、鞭八十,皆革退,所欠錢糧,准其豁免。

清廷把莊頭拖欠的錢糧分為十分,欠一分到五分的莊頭,處以「枷」、「鞭」等刑罰,從輕到重,逐級增加。拖欠錢糧六分至十分的莊頭,除了更為嚴重的枷刑、鞭刑外,「皆革退,所欠錢糧,准其豁免」,「充為壯丁」。

該條例雖頒佈乾隆四年(

1739

),但事實上,順治年間已有「懲處莊頭」的相關規定。順治初年定,各莊頭職缺均於其子弟內挑選充任。如果是沒有子嗣,或者因欠糧而遭革退的莊頭,在壯丁內挑選。

康熙時,處罰莊頭的條例逐步詳細:

凡收糧畢時,各莊頭將所收糧數報明。

於

定額外……缺一石者,責二鞭。其鞭責不過一百。

(康熙四年,

1665

年)依照定例,一兩銀折鞭四,各鞭一百,餘鞭責打額丁,欠銀作罷。又,倘若虧欠今年銀兩,則革退莊頭,治罪,撥給別莊為奴。

康熙二十三年(

1684

),清廷規定了莊頭交納各項應交差賦的時間,如不按時交納,即要受到懲處。其中有一案例,即是要求三月初一日前繳納雜糧,耽誤一次,鞭打八十下;耽誤兩次,鞭打一百下;耽誤三次,鞭打一百下(按例不能超過一百),革退莊頭,發配給窮莊,充當莊丁。當年就有朱同等

63

名莊頭未在三月初一日以前將應交差賦交納完畢,所以各鞭八十,並勒限於三月初十日之前交納,結果有些人十日內仍然未能交完,又各被鞭一百,勒限於六月初一日以前交完。但還有一人,到七月初十日仍然未能交納完畢,他不僅被鞭一百示眾,還被革退莊頭,發往山海關外充當額丁。

康熙時期,幾乎每到年終,都會有少則數十、多則二百餘名莊頭遭到鞭打,部份莊頭被革退的記錄,這種情况在檔案中比比皆是。據史料統計,康熙四年(

1665

)納糧不足額莊頭的百分比是

51%

、六年(

1667

)為

89%

、十八年(

1679

)為

37%

、二十五年(

1686

)為

52%

,這些莊頭都受到了一定處罰。被處罰的莊頭數量之多、涉及面之廣,可見一斑。

所有的處罰中,革退莊頭是一種最為嚴厲的方式。按照規定,凡拖欠錢糧貽誤官差的莊頭,本人以及子孫不但不能充當莊頭,還照例要「銷除譜檔」,亦即開除旗籍。這裡以一個發生在乾隆年間的案例作為佐證:

乾隆四十四年二月十三日,總管內務府謹奏,為請旨事。……助馬口外莊頭三丫頭、鄧世忠、嘉宏、劉住子等四名,先因拖欠糧石革退莊頭,將伊等四名並家屬一百四十餘口,交與該處莊頭張思載等名下充當壯丁。今據張思載等呈稱,壯丁三丫頭等四戶,共男婦一百四十餘口,漸生日繁,實在無力養贍,照例懇請放出為民,令其各謀生計之處,諮部查照……

奉旨:此等莊頭既因拖欠錢糧革退,本係獲罪之人,轉因接辦之莊頭以人多不能養贍,請將伊等之兄弟子孫放出為民,令其自謀生計,內務府大臣雖係照例議准,日久不能保無流弊。莊頭等或欲圖出旗自便,故意拖欠錢糧,罪止革退,而其子孫轉得為民,仍可倚以自贍,日後並可考試,幸登仕籍,皆情理所必有,不可不防其漸。嗣後凡獲罪革退之莊頭,其家屬有呈請為民者,除疏遠族戶准仍照例辦理外,其本身及子孫俱應發往打牲烏拉充當苦差,以示懲儆。

通過這條材料,我們對「革退莊頭」的性質,可獲得一個比較具體的了解。一旦革退,即係獲罪之人,不僅莊頭本身,包括他的子孫兄弟均不可享有出旗為民、參加考試的機會,有的甚至會像那些身獲重罪的遣犯一樣發往吉林的打牲烏拉充當苦役。

旗人莊頭看似擁有大量土地和財産,富甲一方,與漢人(非旗人)地主一樣稱霸地方,實則完全不同,二者存在本質的差別。不少莊頭以旗人身份,「橫行鄉里,抗拒官府」,更有甚者「騎馬直入府州縣衙門,與府州縣官並坐,藐視命吏,任意橫行。目中既無官府,何况小民。其欺陵魚肉,不問可知」。這只是莊頭的一個面相,相對民人而言,該人群在得到較多國家庇護的同時,受到的人身束縛也更為嚴格。他們實為奴僕身份,對土地只有有限的使用權,沒有所有權,不能自由買賣莊園土地,稍有差錯,便會被罰以枷刑、鞭打,甚至被革退,喪失莊頭身份和所有土地、財産,全家發配為奴。

當然,現實操作層面中,無論是莊園旗地的禁止典賣,還是莊園人丁依附關係的限制,都不可能完全遵守制度,分毫不差地嚴格執行。尤其清中葉之後,旗地、莊園被典賣與民間為業的情況普遍存在,清廷屢禁不止,迫不得已採取各種措施回贖旗地。同時,作為主子的內務府、各旗王公貴族兵丁,毫無緣由地隨意更換莊頭也並非常態。莊園旗人則時常鉆政策的漏洞,遊走於八旗制度與州縣系統之間,兩頭獲利。然而,制度畢竟是制度,莊園系統一直留存到清末,民國初年

16

萬頃旗地依然數量驚人,而莊園制度中產權所屬等核心內容,直到清末也依然束縛着該系統下人群的各種社會行為。

三、莊園制度對旗人家族的影響:分家與繼承

(一)旗人「頂補」與民人「繼承」

通過討論,可以看到,旗人莊頭與漢人(非旗人)地主的根本性差別。八旗莊頭統屬於八旗制度之下,職務及財産,甚至於莊頭本人都歸其主子所有。漢人地主則歸地方州縣管理,他們對於土地的所有權與他們所承擔的官位沒有直接關聯,其財産屬於家族私有。

土地是否屬於自己的,這在中國古代社會何其重要。莊頭是奴僕身份,對土地只有耕作權、使用權,沒有所有權。即便是使用權,清廷賦予莊頭的權力也是有限的。筆者在歷年的田野調查中,多次聽到有關旗人莊頭家族分家的各種例子:

那時候莊頭就轉讓給西門……西門就是在滿清末後期的時候,還有民國以前的這個階段,他是屬於旺門。

(莊頭)轉到西門來了,因為當家啊,那地當然就是歸這邊(西門)了,怎麽說就是歸西門人掌握了。

不是莊頭,哪來的地。

收上租子,給皇上那兒交租子去,我爺爺那陣兒就這樣。我爺爺一死時候,就歸我大爺掌管了,我爸爸都不是……就一個人,哥們兒都大哥接管,兄弟不能接管。就俺們家,我爸爸分家時,那房屋都沒俺們的,沒我爸爸的。就歸莊頭。我們家那麽些房子,我那兄弟……都歸我大爺的。

為什麽旗人莊頭要採取這種家産只傳一個兒子的做法?為什麽不像漢人家族那樣均分家産?這并不是莊頭的個人行為,而是八旗制度使然。

古代中國,漢人的多子家庭一般採取均分的方式來分家析産,完成祖業傳承。這是較為熟悉,也較為普遍的做法。而旗人,或者準確說,莊頭家族則不同,所有的財産,包括土地、房産等都只給一個人,這與莊園土地的性質緊密相關。莊頭是一種稱號,不能分割,名下的財産與職位緊密相連,自然也無法分割。所以,原則上,莊頭家族中,誰擁有莊頭之名,誰就擁有所有財産;誰繼承了莊頭職務,誰就繼承了莊頭的家族財産。

因為沒有土地所有權,莊頭家庭不僅在拖欠錢糧或者犯有其他過失時,會被施與「枷」、「鞭」等刑罰,甚至被革退,剝奪土地使用權。即便是老病身故,也不採取父死子繼的方式,莊頭無權决定誰是自己的繼承者,得由他們的主子說了算。換句話說,莊頭的家産由誰來繼承、繼承多少,並不自由,得聽命於官方或者個人主子,不少莊頭甚至是異姓承替,這與漢人家族的繼承方式,存在本質的區別。

莊頭出缺之後由誰承替,是維持一個莊園穩定和發展的關鍵,被八旗組織嚴格把控。一般地說,莊頭缺出的原因有三,即老病、身故以及緣事革退,三者承替的規定各不相同。按朝廷規定,因老病告退的莊頭遺缺,俱准更名與長子、長孫,如果沒有長子長孫,即依近支、遠支依次按次序承替。貫徹該規定,需要有所依據,官方掌握莊頭家族直系情况,並以此確定莊頭職位的承替,这个依據即是八旗人丁戶口册籍。「清代

的

皇莊

,

能够較長時期並穩定地存在發展,是由於有一套比較完整的經營管理方法……對莊頭的身份地位、頂補、革退等,都有一些具體的規定,並建立丁檔、家譜制度

,

以作查考的

依

據。」

丁檔、家譜,被現代學者統稱為「戶口册」,是旗人的人口登記册籍。上文提到,旗人人口登記制度一直执行到清末,每三年舉行一次,届時有關人口及其家屬的出生、死亡、婚姻以及家族與家庭組織等各方面情况,均要詳細記載。戶口册的作用,除了讓清廷嚴格掌控八旗人丁之外,還供其考察世職傳承,「遇有世職缺出,查對明晰,奏請承襲」。對莊頭來說,戶口册即是其「身份地位、頂補、革退」的依據。

關於莊頭的承襲,順治、康熙二朝雖未有相關條例,但該時期檔案對此已有明確記載:

康熙二十六年正月二十三日,……查得,徵銀二百兩之莊有九十餘個,其中有舊莊頭子弟接充莊頭者,有補放額丁為莊頭者,有補放籍沒之人為莊頭者……補放糧莊頭時,預先準備十人,遇有革退之缺、無嗣之缺及初放之缺,即令已備之十人掣簽補放。莊頭、園頭既為一體,嗣後各管領下所空菜、瓜園頭之缺,亦似應照糧莊例。

可見,最遲至康熙中期,莊頭的補放方式就已基本成型,主要有兩種:

1

、舊莊頭子弟接替;

2

、其他人丁補放,預先準備十人,通過抽簽方式决定補放人員。舊莊頭子弟,同族、同姓繼承的可能性很大;但補放人丁,則很有可能由別的家族甚或異姓來接替莊頭職位。該時期通過掣簽(即抽簽)决定莊頭的做法已較為普遍,留存檔案很多,此處不再一一例舉。

現存史料中,對於「莊頭頂補」的明確條例,始見於乾隆初年:

乾隆四年,奏准,於莊頭子弟及家道殷實壯丁內,分東、西、南、北四路,毎路各選十人注册,遇莊頭闕,其子弟情願承充者,准其承充外,至欠糧革退者,其子弟親丁及異姓壯丁內,有情願代完者,皆准其頂補。如無情願承充及代完頂補之人,即於所選注册人內按路掣簽充補。

該條例包括了三種頂補情况:

1

、非革退莊頭頂補,由莊頭子弟中情願承擔該職務的人充任下一任莊頭;

2

、「欠糧革退」莊頭頂補,則在子弟親丁以及異姓壯丁中挑選,而頂補者充任莊頭之前,必須先完結上一任莊頭的欠糧;

3

、仍是「欠糧革退」莊頭頂補,如果沒有情願頂補之人,則依據戶口册,抽簽决定。

除了以上提到的直系親屬頂補、非直系親屬頂補、異姓頂補外,還有不少通過欺騙、搶佔等方式獲得莊頭職位的事例。這種非「繼承性」的頂補方式,在各個莊園上執行,直至清末。

(二)

直系、非直系與異姓頂補

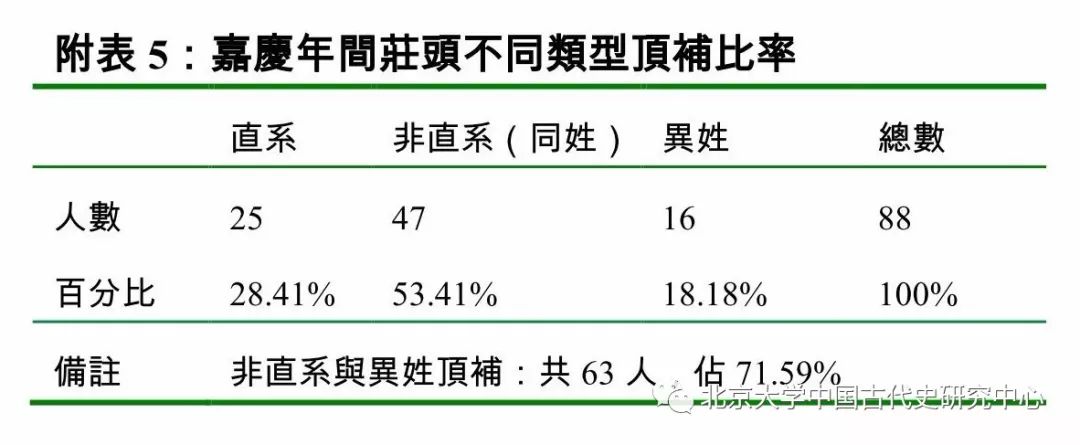

中國第一歷史檔案館保存了大量與莊頭頂補相關的檔案,這些檔案牽涉面很廣,很大一部份牽涉到土地、莊頭承替等方面的刑訴案件和糾紛,數量巨大。為了便於分析,筆者將範圍縮小,整理出嘉慶年間與莊頭「更名」事宜直接相關的

16

条檔案,如「為革退莊頭遺缺另姓親丁交納現年錢糧准其頂替事」、「為照例更名頂替事」、「為更名事」、「為代完欠項錢糧頂替莊頭遺缺事」、「為呈明簽掣安放莊頭當差事」、「為更名頂替莊頭事」等。這類檔案直接針對莊頭更名,免除了不必要的枝節內容,人数相對集中,易於分析,既包括莊頭老病、身故正常承替,也包括前任莊頭緣事革退,更名新任莊頭,能比較全面地看出嘉慶時期莊頭更名的大概狀況。

嘉慶年間莊頭更替的

16

條檔案中,嘉慶元年三條、二年一條、三年一條、四年一條、六年一條、七年一條、八年一條、九年兩條、十年兩條、十六年一條、二十年兩條,涉及到更名的莊頭共計

88

名,分為三類:

1

、直係親屬頂補,

25

人;

2

、非直係親屬(親丁)頂補,

47

人;

3

、異姓頂補,

16

人。

第一類,直係親屬頂補。此類案例線索很清晰,內容記載也比較直接、簡略,比如:

(嘉慶元年十二月十二日)管理之旗銀兩莊頭處呈,為照例更名頂替事。據崔長薩拉善、德泰、大保等呈報,莊頭張常祿病故,遺缺更伊子張永漢莊頭之缺;投充鄧文病故,遺缺更伊孫鄧洪投充之缺;魏即泰病故,遺缺更伊子魏文舉蜜戶之缺;……詳查丁檔家譜,均屬相符,應將伊等子弟照例更名頂替。

直系親屬更替的程序比較明確,呈報之後,內務府查閱丁檔家譜,證明父子、爺孫的直系關係屬實,即可批准,照例更名頂替。

第二類,非直系親屬頂補。這類案列共

47

人,超過半數。筆者選擇其中一例:

(嘉慶二年十一月十五日)會計司呈,為代完欠項錢糧頂替莊頭遺缺事。由堂抄出,據熱河總管福克精額咨呈內稱,前據熱河莊頭王之培……拖欠錢糧,無從措交……莊頭王之培亦經本處呈報內務府革退在案。所遺莊頭之缺,定例係革退者向不准伊子孫頂充,俱於莊頭族中擇其近枝充補。……查緣事革退莊頭王之培遺缺,據遠派親丁王之地等三名俱願充當此缺,當經本司查得家譜內開,尚有莊頭王鎮名下親丁等四十名,亦係遠派……(經查)莊頭王鎮名下親丁等雖係同族一譜,而丁冊實係分載,將來王鎮缺出,例應由王鎮丁冊內親丁補放,即與王之培之親丁無涉,……今總管遵即將王之培名下親丁王之地、王銘、王杞等花名詳報總管內務府鑒照定擬補放,……經查對丁檔家譜,名色均屬相符,隨將親丁王之地、王銘、王杞等三名繕寫名簽,回明王中堂大人,當堂將名簽入筒,簽掣得親丁王杞,相應呈明,請將緣事給退莊頭王之培遺缺,即准親丁王杞代完一切欠項錢糧頂替當差。……並將王之培親子親孫照例撥給新替莊頭王杞名下充當壯丁可也。

較之直系親屬頂補,非直系親屬頂補的程序要複雜許多。首先,需要通過查閱丁檔家譜,確認合法的頂補者,比如本案中,前任莊頭王之培因係革退,不准其子孫頂充,需要查出近枝、遠枝的親丁,同時,還要核實這些親丁是否願意、是否有能力替王之培補上欠項錢糧。然後,經過刪選,王之培有三名近枝親丁和

40

名遠枝親丁,又因可以承襲其他莊頭,遠枝親丁被排除在外。最後,在八旗官員的主持下讓三名近枝親丁簽掣,確定王杞成為新任莊頭,王之培的親子親孫照例撥給王杞名下充當壯丁。

第三類,異姓頂補。異姓頂補相對人數較少,

16

人,不到整體數量的五分之一。仍以實例說明:

(嘉慶四年八月二十七日)管理三旗銀兩莊頭處呈,為呈明簽掣安放莊頭當差事。查本處於嘉慶三年十二月內題銷二年分錢糧本內有拖欠錢糧莊頭袁瑚、姚嘉謨、曹之縱、姚秉瑛等四名照例革退治罪,伊缺不准伊子孫頂替,如有族中弟兄叔侄情願充當者,代完陳欠后方准頂替,若本族無人承擔,曉諭四路莊頭、投充等弟男子侄內有情願代完陳欠充當者,按三個月限內赴衙門具呈,准其簽掣安放。

此後,查閱丁檔家譜,發現四個革退莊頭「名下族中俱無親丁人等」,內務府曉諭莊頭、投充等人丁,有能代完陳欠錢糧的人,可以參與簽掣。情願頂替革退莊頭袁瑚的五名,情願頂替革退莊頭姚嘉謨的九名,情願頂替革退莊頭曹之縱的六名,情願頂替革退莊頭姚秉瑛的六名。其後,在通過查驗丁檔家譜,證明

26

名人選「俱係在檔合例之人,並無違礙之處,例應一體准其入筒簽掣」,最後確認下四名新任莊頭。新任莊頭完結陳欠錢糧的同時,前任莊頭的親子親孫也會照例撥到其名下充當壯丁。

根據嘉慶年間更名檔案,製附表

5

「嘉慶年間莊頭不同類型頂補比率」

。

表中,父子、爺孫此類直系親屬的頂補佔了

28.41%

,非直系(同姓)與異姓頂補佔了

71.59%

,非直系與異姓頂補的比率很高。按照檔案中所體現出來的慣例,但凡非直系與異姓頂補,前任莊頭所有的親子親孫會撥到新任莊頭名下充當壯丁,身份地位的不確定性大於民人。

通過莊頭頂補的程序,可以感受到八旗官方對莊頭的掌控力度,牢牢控制了莊頭一代又一代的替換。莊頭的轉換,即便發生在父子之間,在清代官方文書、檔案中,也均用「頂補」、「頂替」等詞彙,而非我們熟悉的「繼承」,生動而微妙地體現了新舊莊頭轉換的本質所在。

土地産權、人身屬性等根本的不同,造成了旗人與民人、旗人家族與民人家族在生活狀態、思維意識上諸多的不同。康熙年間,清廷實行攤丁入畝,廢除人頭稅,丁銀變為田賦。政府隨之放鬆了戶籍控制,民人可以自由遷徙,可以改變自己的身份,其行為合理合法,沒有制度上的障礙。地方上的鄉紳士人、知識精英往往就是民人地主,他們出而為仕,家鄉族人會依靠他們壯大家族勢力。當他們年老、生病或者遇有事端時,大部份人又可辭官回鄉,在當地依然享有一定聲望,家族也依然是地方上的名門。家族的興衰,雖然與族人是否為官關係密切,但即便失官,絕大部分情況也不會瞬間天差地別。旗人卻截然不同,雖號稱特權階層,但他們的人身自由却被清廷牢牢掌控。諸如莊頭一類的內務府下屬包衣旗人又更為特殊,他們世世代代都是主子的奴僕,所受束縛更甚,稍不留意,即會遭遇枷刑、鞭刑,甚至被革退。八旗主子掌控了他們一代又一代家族財産的處理權和繼承權,一旦失去莊頭身份,就立刻喪失諸如地位、名譽、土地、家産等等所有的東西,充當壯丁,甚或發配為奴。

四、八旗影響力的遺存與輻射

(一)

辛亥之後的莊園旗地政策

辛亥革命爆發之後,經過南京臨時政府與清政府議和代表的磋商,南京臨時政府方面於

1912

年

2

月

9

日向清政府致送有關清帝退位優待條件的修正案。

2

月

12

日隆裕太后代表清廷認可了這一條件,並於次日公佈,宣告清帝退位。

末代皇帝溥儀在皇室優待條件許可下,留居紫禁城,直至

1924

年被逐出。這期間,皇室的經費來源,除了民國政府歲供銀四百萬兩外,還有大量舊有皇室莊田繳納的租銀,這與優待條件中的條款內容直接相關。清帝退位優待條件的三項條件中均有保護清帝、皇族、以及滿蒙回藏各族私產的條文,第一項「關於大清皇帝辭位之後優待之條件」第七款:清帝私産由民國政府特別保護;第二項「關於清皇族待遇之條件」第三款:皇族私産一體保護;第三項「關於滿蒙回藏各族待遇之條件」第二款:保護其(滿蒙回藏各族)私有財産。在此條款下,諸如皇莊、王莊、八旗莊田的各類私產莊田,均屬於被保護的範圍。

上文提到直至民國初年,直隸仍然殘存了約

16

萬頃的旗地,佔全省農地的

15%

强。也就是說,清帝雖已退位,但清代各類數量巨大的私產莊園仍然屬於原有八旗系統,佃戶向莊頭繳納稅租,而莊頭則向諸如內務府、各王府等原來的旗人主子繳納租稅。民國政府對莊園地畝沒有直接的管理權力,也不會收取土地賦稅。

1912

年

5

月,溥儀內務府函致臨時大總統袁世凱,為原皇莊佃戶仍舊交租一事通飭各州縣:

茲據莊頭等聯名呈稱,佃戶不明莊頭地租仍歸皇室私產,妄生懸揣之詞,有謂大清皇帝業經辭位,莊頭即同消滅者;有謂恐一地交兩租者。鄉間紛紛傳說,實與租差有礙,若不通飭各州縣出示曉諭,恐將來租項無法徵起等情。呈遞前來。當蒙堂憲專修公函特致袁大總統,飭下直隸都督、順天府尹通飭各州縣,一體出示曉諭各佃戶等,須知莊頭地租

,係歸

皇室私產,佃戶仍須照舊交租。並通飭各州縣,嗣後遇有莊頭控佃追租提案,各該州縣,仍須照舊辦理,實行特別保護。等因。

……

宣統四年三月

1913

年

12

月

8

日,袁世凱下令嚴格履行《皇室優待條件》取締抗租:

查大清王公勛戚授田之法,除其賦稅,免其差徭,蓋以優賚王公,與承種其地之該壯丁等毫無關涉。該壯丁等於各王公府繳納此項銀兩,均有歷年徵收冊籍可憑,何得以國體變更意存侵蝕。似此任意違抗,殊失孝定景皇后與民休息之心,益乖本大總統一視同仁之旨……一面飭知地方官諭令各王公府所屬各壯丁等,仍照舊繳納,毋任借詞延抗。並着各省民政長飭各屬,嗣後,凡清皇族私產,應遵照前頒優待條件,一體認真保護。並嚴行曉諭各處壯丁人等,照舊繳納丁糧。

這些條款與命令從制度上明確了舊有旗莊的歸屬性質,至於實際生活中是否能嚴格執行則是另一層面的問題,本文不展開討論。就制度層面而言,民國初年的舊有私產旗莊在不短的時間內依然保留了清代的管理體制,歸原八旗系統管理,並對其繳納稅租,跟一般老百姓的土地不一樣,這一點在政策上得到了確立。

1928

年

6

月,國民革命軍進據北京,北洋政府被推翻,南京國民政府中央政治會議第

145

次會議決議將直隸省改名為河北省,舊京兆區各縣併入河北省。此後,南京國民政府先後設立河北兼熱河官產總處、河北官產總處及財政部清理河北觀察善後事宜辦事處負責河北旗產的管理及丈放。

1934

年,因戰事等各種原因,國民政府下令停止辦理旗產事宜,遺留下三萬餘頃未處分旗地,其中分佈在河北

64

縣有案可查、未經處分的旗圈地,計

13,000

馀

頃,其他各地還散有

394

頃

21

畝;八項旗租地,計

10,445

頃

76

畝;未處分撥補地,計

6,935

頃

6

畝,「自此之後,旗地整理遂行停止」,「未備價留置之旗圈地佃戶得以免出資領購,且既無須繳租,又毋庸繳交田賦;八項旗租地則仍由各縣按年收租,解交財政廳」。至少有一萬多頃原旗地,國民政府無法掌控,這種情況一直持續到土改。

(二)

隱形的旗地與華北宗族

黃宗智先生在《華北的小農經濟與社會變遷》一書中,利用大量民國時期的華北資料對華北農村的經濟與社會變遷做了精彩的討論,在論及華北宗族方面,黃先生指出:

無論原因何在,冀

—

魯西北的宗族組織是比較不發達的。宗族唯一共有財産是幾畝墳地。……本區的宗族組織和我們聯繫南方士紳家族而構想的頗不一樣。

華南地區的宗族社會是目前中國宗族社會、地域社會方面研究的典範,弗里德曼

(MauriceFreedman)

基於福建和廣東家族的文獻材料,比對英國功能學派的非洲世系群理論,提出了他的宗族模式。弗里德曼認為,宗族是以族産為基礎的繼嗣團體,「宗族其實是法人

(corporation)

」,也就是說,宗族作為一個集體,有明確的成員制度,並能够擁有財産,「土地的共同擁有在經濟生活中扮演著重要的角色」。弗里德曼在書中引用多位學者關於福建、廣東諸地宗族所擁有土地的描述

,

陳翰笙的研究證實了廣東許多地區公共土地的高佔有率,「我們可以有把握的說,全省三分之一的耕地為族田

……

」,「族田是公共土地中唯一佔優勢地位的形式,對廣東的集體地主所有制度

(collective landlordism)

産生了持續的影響」。

1937

年,

Olga Lang

通過對

24

個廣東宗族的研究,指出它們的族田從

10%

到

90%

不等,在多數例子中,宗族聲稱

50%

至

70%

的耕地由族人耕作。

正如蕭公權、弗里德曼等學者所指出的:宗族的實力,往往與其領導人的財富和地位成比例;最發達的宗族組織,由有勢力和富裕的士紳領袖所主持。這些紳士可以向宗族組織捐贈大量的土地,也可能為之開辦學校,建義倉等,從而鞏固族權。宗族勢力與其所擁有的族産數量緊密相繫。

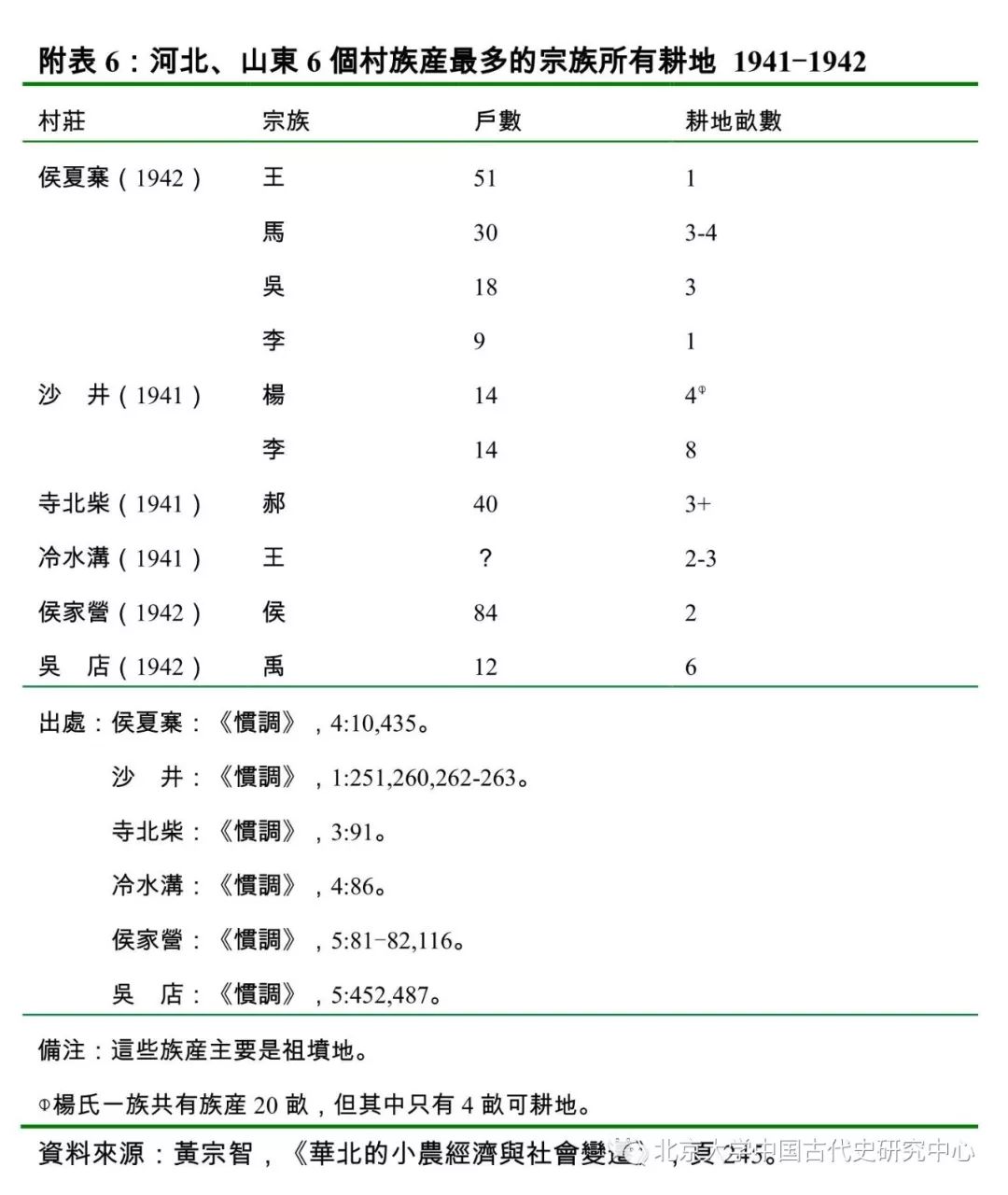

類似的情况在華北,尤其是冀、魯西北的鄉村社會當中,却遠沒有那麽普遍。

20

世紀三四十年代,日本「南滿洲鐵道株式會社」研究人員在華北平原自然村進行了大規模的實地調查。黃宗智先生利用這批材料,整理出河北、山東六個村落的數據,列表說明冀—魯西北的宗族族産問題,如附表

6

所示。

相對華南宗族,華北宗族族産土地數量較少,「大如侯家營侯姓

84

戶一族,也不過只有墳田

2-3

畝。當問及附近最大的族産時,張樂卿——種棉和高度商業化的欒城縣寺北柴村的村長——回答說,鄰村的郭氏家族共有族田

40-50

畝,原先是長期未經耕作的一塊荒地。這是個別的例子

。

本區的宗族組織和我們聯繫南方士紳家族而構想的頗不一樣」。此外,黃先生還指出:「滿鐵調查的

6

個村中,沒有一個家族設有共同的穀倉、學校或祠堂。沒有一個在自然灾害時起過賑濟作用,也沒有援助其他貧困族人的慣例。」

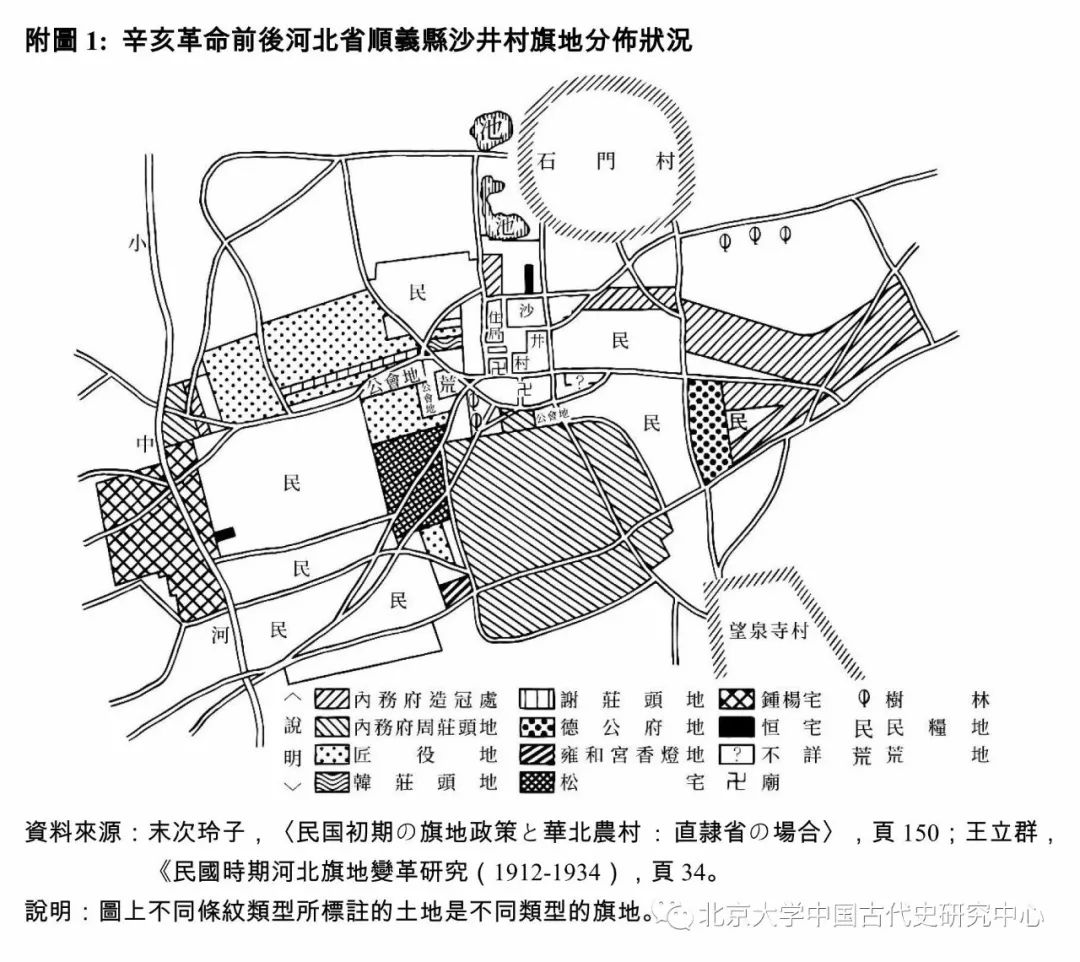

黃宗智討論這部份內容使用的材料,主要涉及了河北、山東的六個村莊:順義的沙井(河北)、欒城的寺北柴(河北)、曆城的冷水溝(山東)、恩縣的侯夏寨(山東)、昌黎的侯家營(河北)、良鄉的吳店(河北)。

據《畿輔通志》所載,清初順天府圈地中有四個縣的圈佔率達到了

100%

,河北省順義縣(今北京市順義區)即是其中一個。

20

世紀

40

年代初期,日本調查人員在河北省順義縣境內以沙井村為中心,對順義縣的大部份村落做了詳細的調查。根據這次調查,可以看到,民國之後不短的時間內,沙井村的旗地依然佔全村耕地的

70%

,包括內務府造辦處、內務府周莊頭地、匠役地、韓莊頭地、謝莊頭地、德公府地、雍和宮香燈地等類型。(見附圖

1

)

類似情况在良鄉縣(今北京市房山區良鄉鎮)吳店村也有體現。根據《中國農村慣行調查》記載,當時老百姓對清代吳店村的記憶很清晰:清朝時,城裡住着旗人軍隊和當官,這個地方幾乎都是旗人的土地,吳店村也都是旗人的土地。在民國十五、十六年(