文 | 刘逸菁

投稿邮箱 | [email protected]

一战结束后的英国是混乱而迷人的。战争摧毁了固有的秩序,给这个古老的帝国注入了新鲜的空气;但同时,战争的阴影,传统教条和新世界的碰撞,又令人不安和迷茫——在重回平静的外表下,涌动着种种不确定性。在这样的大环境下,讲述塞巴斯蒂安,讲述布赖兹赫德庄园的故事,再合适不过了。

夏天和年轻气盛的少年似乎是每部讲述青春的作品中不可或缺的元素。毫无疑问,塞巴斯蒂安是全剧中最引人注目的角色,但与此同时,他在各版本中的差别也最大。在小说中,他既是“迷人的,带着女性美”,同时他这种“极端年轻的美”又不会惹人反感。这样自然流露的魅力的确很难把握,但难能可贵的是,安东尼·安德鲁斯将此饰演得恰到好处——一颦一笑间,一个心碎的小少爷形象就跃然纸上了。安东尼·安德鲁克制的表演同伊夫林·沃(小说作者)对情感表达的节制暗合着,从塞巴斯蒂安的人物塑造中,我们可以感受到电视剧对原著教科书般精准的改编。而与之相对,本·卫肖在电影中的演绎就有些流于表面——他消瘦的身型和柔情似水的演技,都把塞巴斯蒂安诠释得太过女性化了,小说中塞巴斯蒂安的纯真在此流失。不仅是塞巴斯蒂安,电影版本中朱莉娅直刘海、波波头的造型也让我失望——全然没有原著中高岭之花般的凌烈。虽然电视剧中的造型不及电影中繁复精美,却更贴合原著中的人物特性。

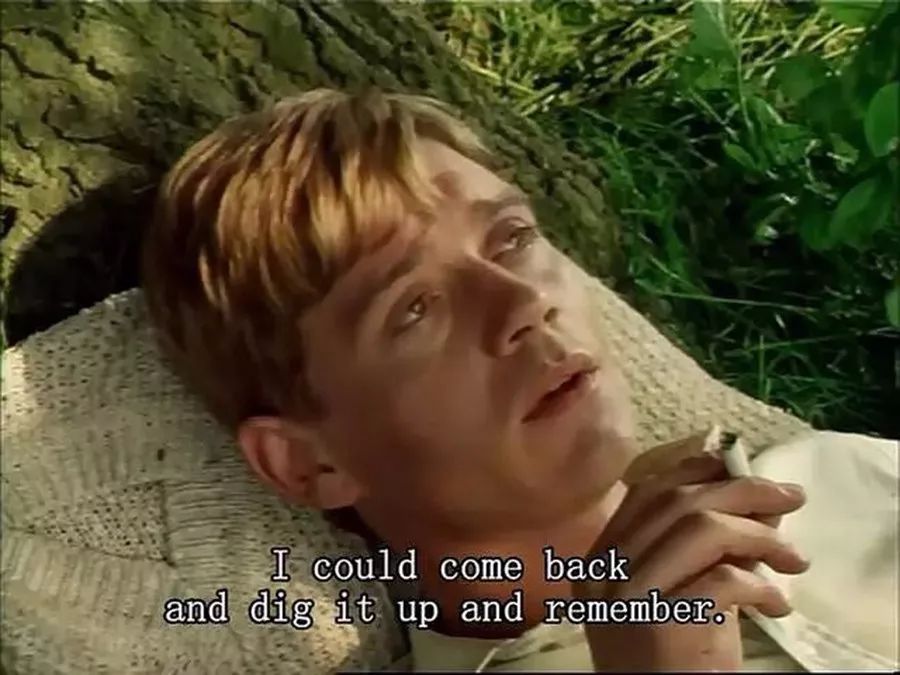

电视剧中早期的塞,谁会不喜欢这样一个晶莹剔透的小少爷呢?

由于电影时长的关系(只有两个多小时),电影剧本对小说进行了大幅改编和删减,其中最大的改编莫过于将小说中的两段感情合成一段狗血的三角恋。由此,查尔斯在最开始爱上的就是朱莉娅,塞巴斯蒂安却变成了一个一厢情愿的小配角。诚然,经过这样的改编,男女主之间的感情的确更易理解,但与其说是“理解”,不如说是“误读”。塞巴斯蒂安和查尔斯的情谊由此在电影中变成一章序曲,一个笑话,唯此让人叹息。而且,对查和塞之间情感的忽视直接导致了后期对塞巴斯蒂安堕落原因的概念偷换——宗教信仰和他对同性的倾慕剧烈冲突着,几乎把塞巴斯蒂安撕成两半。这样深刻的命题在电影中却被转换成浅薄的“情场失意”,不禁让观众也共与“失意”。但让我在一串的扼腕中有些惊喜的是,经过这样面目全非的改编,塞巴斯蒂安性格中最核心的,“惹人喜爱”的特性倒全然没有改变——就算是在那个猝不及防的亲吻之后,在朱莉娅那场狗血漫天飞舞的订婚舞会之中,失控的塞巴斯蒂安依然是让人心疼的,讨人喜爱的。

电影版舞会的一个镜头,很有压迫感,感觉塞巴斯蒂安在与整个保守的家庭对抗

而在小说中,在电视剧中,塞巴斯蒂安和查尔斯之间的情谊则要深厚得多——查尔斯在课上偷画下的塞巴斯蒂安画像;在塞巴斯蒂安尖锐的质疑后坚定地告诉他“我站在你这边”以及塞巴斯蒂安醉酒后在夜色中对查尔斯说的“我只想来见你”……即使后半部分查尔斯和朱莉娅相爱了,塞巴斯蒂安也“在朱莉娅身上每天都和我在一起”。这些珍贵的时刻构建起了一段沉重的“英伦式友谊”,友谊以上,恋人未满,其实满倒满了,只是有人始终不愿倒出来。作品中塞对查的感情显而易见,但查尔斯对塞的深情则克制得多,以至于我在看电视剧时以为他对塞“漠不关心”、“不作为”。但在我读了小说之后,我才理解到,查尔斯所谓的“不作为”,实际是一种“痛苦的无能为力”。塞巴斯蒂安的沉沦不是查尔斯能够轻易化解的,因为塞身上背负的,是家庭给他的重压,是十字架的重量,罪的重量;而他与查尔斯之间,永远横陈着宗教的鸿沟。查尔斯明明看清了这一切,却依旧无能为力,他怎么会不痛苦?查尔斯对塞巴斯蒂安如此深沉的情谊,全部被压缩在了一句“我希望他没受太多苦”中。简简单单一句白描,不煽情却最深情,伊夫林·沃对感情的节制可见一斑。

伊夫林·沃行文中大量使用的白描手法,深情克制的同时不经意间也提高了阅读的门槛。而通过电视剧等媒介,对文学进行重新解读,给了大众更多了解文学经典的机会。可以说,电影和文学形成了互文,而我也从电视剧中挖掘了更多之前未注意到的细节和对比。在电视剧中,塞巴斯蒂安的两次出猎可以看作是他和查尔斯感情的两道转折——在他第一次出猎前,我一直觉得两名男主间的情谊似乎只是由剧情中的亲密构建起来的,逻辑上讲得通,情感上却不能感同身受。但当塞巴斯蒂安打猎回来,一身红色猎装走近查尔斯时,查尔斯泛起的微笑几乎照亮了整间屋子,让我一下就感受到了他们之间互相的欣赏和偏爱。而他第二次借打猎的名义偷溜出去喝得酩酊大醉后,两人的人生轨迹都转向了新趋,之间升腾的感情也变得沉重苦涩起来……我不曾在小说或电影中注意到这一对比,却在电视剧中发掘了,可见不同媒介对同一文本的解读的确让人对故事会有更透彻的理解。

两人之间藏不住的笑意

虽然电影版在情节编配上有种种不足,但不得不承认的是,电影的观影体验要好于电视剧。电影通过快节奏的情节更迭,将剧情的高潮叠加在两小时内,的确更吸引人——时代流转,能耐心看完电视剧的人也许很少了,电影版无疑在商业上是更讨巧的选择。抛开商业价值不谈,电影在“文学文本视觉化”这方面做得也比电视剧更好。在《故地重游》这本小说中,作者常以大段对话来展现人物性格,而电视剧版在处理这些对话时照搬小说情节,情感似乎仍然是由文字而非影像传递给观众的。但在电影版中,对话只留下了最核心的,并且这些经典对白被穿插在了意想不到的场景中,让先看完小说的我时不时感到惊喜——就比如科迪利亚在和查尔斯跳舞时冒出来的一句“现代艺术都是胡扯,对吧?”,将少时科迪利亚天真烂漫的性格一着点明。让以为这段戏份已被删掉的我感到意外之喜。

红裙少女即为科迪利亚,导演用几句台词就使她的形象鲜活了起来

而电影版的拍摄方式同样十分新颖。众所周知,伊夫林·沃对往日的英国充满了怀念,而这份怀念直接体现在了他描写故事的温柔笔触上。虽然电影无法通过文笔来变换剧情氛围,但通过镜头语言,同样做了很好的展现。在拍摄早期塞巴斯蒂安与查尔斯的剧情时,朱利安杰拉德有意将许多桥段都移到了室外,其中最完美的改编莫过于他俩品酒这场戏——蓝色调,沉静而柔和,庄严肃穆的雕像和无忧无虑的少年形成鲜明对比,一扫电视剧版在室内品酒的沉闷。紧接着的一个大俯角拍摄两人在喷泉池中裸泳的戏份更可以说是全篇最美的场景——喷泉池本身极具象征意义,当两具美好的肉体畅游其中时,彷佛在以其年轻气盛来对抗整个保守的布赖兹赫德庄园。相比电视剧中无功无过的一场晒太阳戏份,电影无论从观感还是内涵,都要明显好于旧版。这些优点,虽不能弥补剧情上的缺漏,但至少也构成了一部质量上乘的电影。不得不承认,虽然电影不比电视剧内涵深厚,但的确更加优美。

虽然电影版和电视剧有种种不同,但他们对于结局的处理倒十分一致——都致敬了小说,定格在变成军官的查尔斯故地重游那一刻——他曾经画的那幅油画仍依稀可见,镜头的角度也与最开始时如出一辙。唯一不同的,就是没有了当年那个在繁花似锦的栗子树下,抱着玩具熊的金发少年。冰凉的建筑在不同时代被赋予了各式意义。但无论之后成人男女间的爱情几何炙热,战争又是多么激烈,那种种火热的岁月,都抹不去曾经那段好时光下的残酷青春,那双想触碰又收回的年轻男人的手。

电影中两人品酒时的一个镜头,油画般的质感真是太迷人了

刘逸菁|作者

现为豆瓣影评人及QAF翻译组成员。虚高的名号下藏着的仅仅是一颗迷妹的心。致力于各项平权运动——年轻人总要有点不切实际的宏大追求。