麦子导读:

回不去的乡村,待不下的城市,精神文化迷失,社会支持网络缺失,这就是范雨素和我们共同的困境。

文 | 李一诺 授权发布

我的工作的确是一直比较“高大上”的。

2005年加入麦肯锡的时候,起薪是11万美金,当时记得很震惊,觉得会数钱数不过来。工作这些年,飞公务舱,住五星级酒店,出入各企业高层的办公室,英文流利,形象光鲜亮丽。

这些又总有些不真实感。

很多人叫我“女神”,其实我特别不喜欢这个称呼。

和所有70年代生人的朋友一样,咱小时候没有过过什么“好日子”。济南的冬天,我的记忆就是吃一冬的大白菜,阳台上堆成山,一冬天吃完。冬天的另一个记忆是学校里轮流值日,带报纸树枝来教室,放在锈满了的铁皮炉子里烧火取暖。

上初中的时候,家离学校远,自己带饭给热,一次8分钱。初中很乱,班上男生基本上不是打架抢东西的,就是被打被抢的。几个学习好的是没人理的。我有一个同桌拿斧头砍人,进了监狱。

当时就记得庆幸自己不是男生。

96年上了清华,食堂里煮鸡蛋要五毛钱一个。觉得好贵,一顿饭二两米饭才三毛四。照澜院卖鸡蛋三块五一斤,买小一点的可以有11个,便宜多了。所以自己在宿舍弄个电热杯煮鸡蛋。

但用电热杯属于违纪的,叫偷电。

有一次我在生物楼上课的时候,突然意识到没拔电源,心里一惊,骑车往校园大调角的宿舍楼狂奔。脑子里一遍遍出现那个老旧的6号楼冒烟着火的景象,一身汗,不知道是骑车骑的还是吓的。

到了发现没大事,谢天谢地。

但现在回想清华生活,骑车狂奔的那一段绝对是印象极深的片段之一。

所以哪里是什么“女神”,抠门的黄毛丫头。

后来到了美国,虽然有奖学金,但能省就省。

第一辆车花了400美金,前排能做三个人的大别克,开起来像个船似的,很拉风。

进了麦肯锡,一开始的确是有些自卑的,也试图研究过名表名包名牌衣服。

不过说实话,实在搞不懂一个包凭什么要几万块。特别是有时候看到几千块钱可以救一个人的命,就更觉得匪夷所思了。所以就这样了。

不过生活的某种不真实感,总还在,而且感觉做得越“高”,离真实越远。

最近到盖茨基金会这两年,核心价值观是“所有生命价值平等”,做和消除不平等相关的工作,挺好。最近因为我个人身份做一土,关注教育创新和教育公平,更好了。

不过说实话,在这两年里我看到的更多的,是世界的可笑。

范雨素似乎在那个“遥远”的“皮村”。但其实皮村一点也不远,两周前,范雨素还没“火”,我和华章去过,就在朝阳区,坐六号线到草房站,然后打车十几分钟就到了。

从亮马桥过去,不过40分钟。地铁两站之间,一辆车上来下来,两个截然不同的世界。

就算不去皮村,我们周围他们其实也无处不在——

给使馆区剪草的工人,给写字楼擦地的保洁,旁边正在盖的高楼里的建筑工人,地铁口卖鸡蛋灌饼的夫妻,和住在各个高档小区地下室里的成队的保安。

但又的确离我们很远,因为他们是隐形的存在,你如果选择看不见,就可以看不见。

近在咫尺又远在天边,繁华和落寞,城市生活的灰色幽默。

合法和非法

皮村给流动儿童提供教学的同心实验学校。

我们去的时候是早上7点,孩子陆陆续续进学校,校门口写了一句

“流动儿童也是祖国的花儿”。

我当时看了鼻子好酸。

我和华章去,是见皮村工友会和同心实验学校的校长沈金花老师,把一土做的IT体系给到同心。

沈老师是2013年的银杏伙伴,百度百科上也有沈老师的条目。但尽管如此,同心实验学校没有办学资质,如果追究,属于“非法办学”,也因为如此,学校曾经差点被强行关掉。

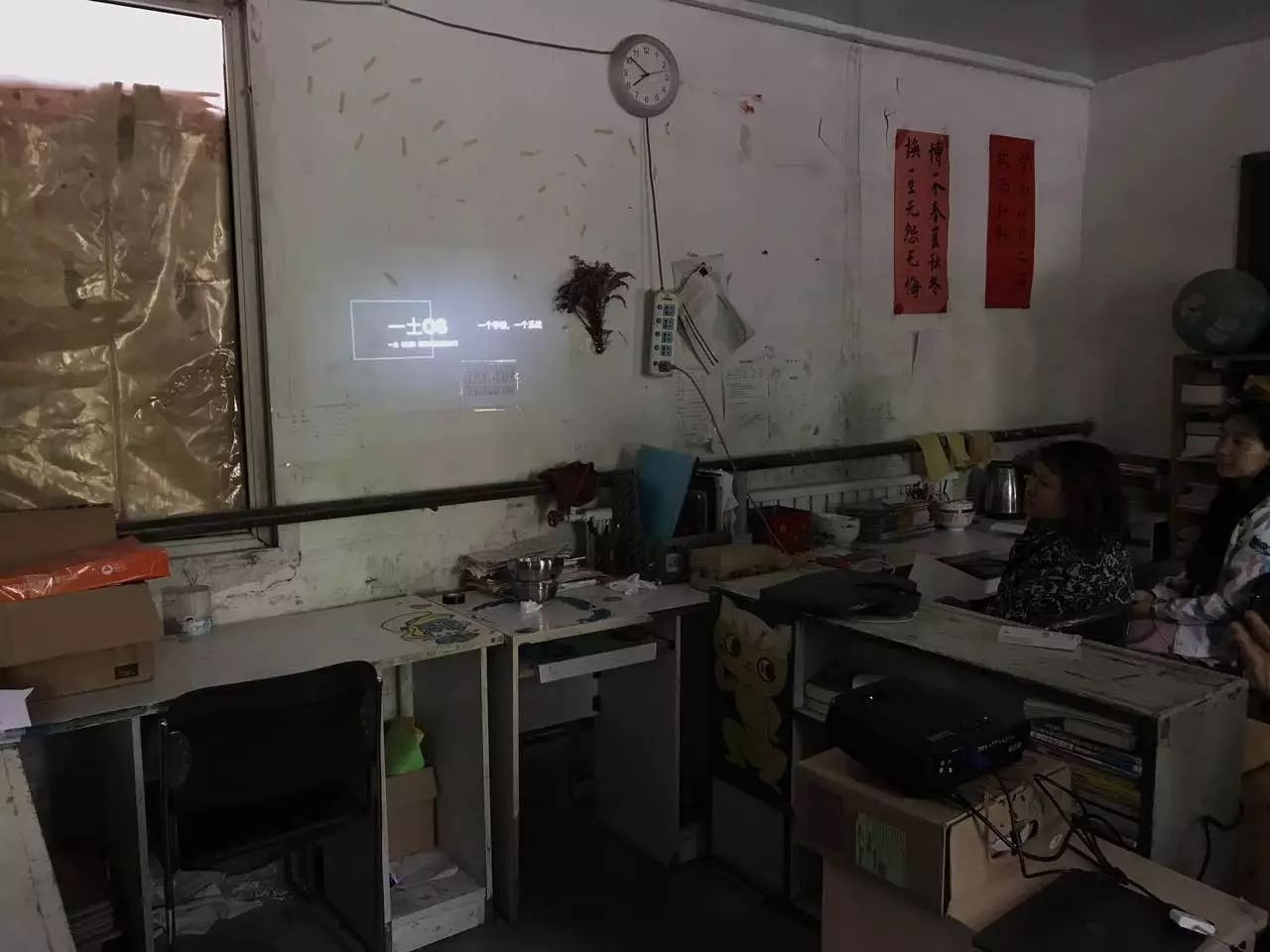

现在学校硬件条件简陋,我发了朋友圈,在江西赣州村小的叶老师评论,比俺们村小还差。

教师办公室

教师办公室

放饭碗的桌子

放饭碗的桌子

教室

教室

一诺在同心学校讲PPT

一诺在同心学校讲PPT

因为我们自己做一土,也感受到作为草根在中国“合法办事”之艰难。因为没钱没权,又在体制之外,所以虽然我们相比之下有很多的 “社会资源”,但在办学政策上,和沈老师的境遇是差不多的。

沈老师1982年生人,湖南岳阳人。自己说从小受湖湘文化“心忧天下”影响,立志用知识实现公平正义。2001年入读中华女子学院社会工作专业,开始广泛接触专业老师/同专业及公益人。

从基线调研到实际服务活动开展,从居委会到残联、全国妇联,接触了不同的群体。在心的召唤下,2005年加入服务外来务工人员草根公益组织——北京工友之家,参与创办同心实验学校,开始在社会资源整合的路径上探索流动儿童教育与社区教育的结合。

北京工友之家下设的流动儿童教育探索的部门,尚没有独立的注册身份。其主要通过社会支持网络的搭建,开办低成本教育实体,为流动儿童提供学前/小学义务基础教育机会和多元的发展机会。

“通过课程探索,经验总结,希望能探索出社区公益学校可持续发展模式,支持到更多流动儿童教育问题的介入。”

转眼已经做了12年。

沈老师住在皮村,离学校2分钟,有一个2岁的孩子,每个月工资3000块不到。

“回不去的乡村,待不下的城市,精神文化迷失,社会支持网络缺失,这就是范雨素和我们共同的困境。这也是我们十五年前成立工友之家的初衷。”沈老师说。

孩子的画儿

孩子的画儿

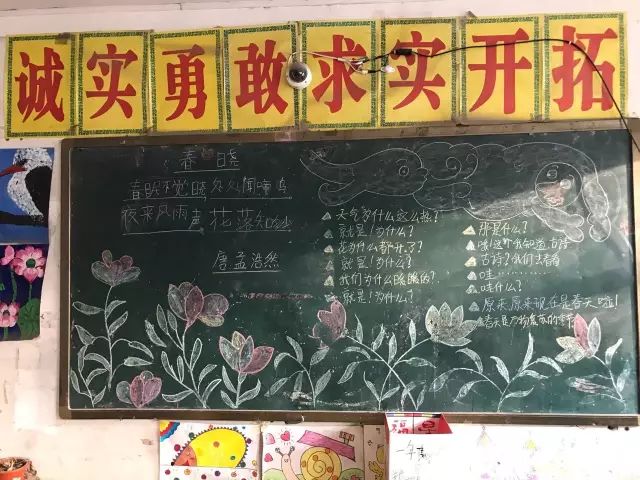

黑板报

黑板报

这样优秀的组织和学校,不花政府一分钱,解决复杂的社会问题,却是“非法办学”,另一方面,像《人民的名义》里演绎的,有多少人可以“合法”地做伤天害理的事。这个世界是不是很可笑。

皮村孩子摄影作品,《跳舞》 拍摄者:费高龙

皮村孩子摄影作品,《跳舞》 拍摄者:费高龙

钱少和钱多

最近由于办学校,通过周围的做投资和企业的朋友圈,知道了香港的一所名校,也知道到了香港教育界一种奇葩的金融产品Debenture“入学债券”,各个私立名校都有, 20万到650万(如大陆背景的某某书院)不等。一次性购买,不退款,没利息,孩子毕业之后赎回或转让,买这个, 就为了买一个“面试机会”。

据说中国某互联网公司大佬为了让孩子有确定的入学机会,当年把市场上放出来的债券全买了,得小一亿港币吧。为了一个娃上学,中国的家长也真是不容易。

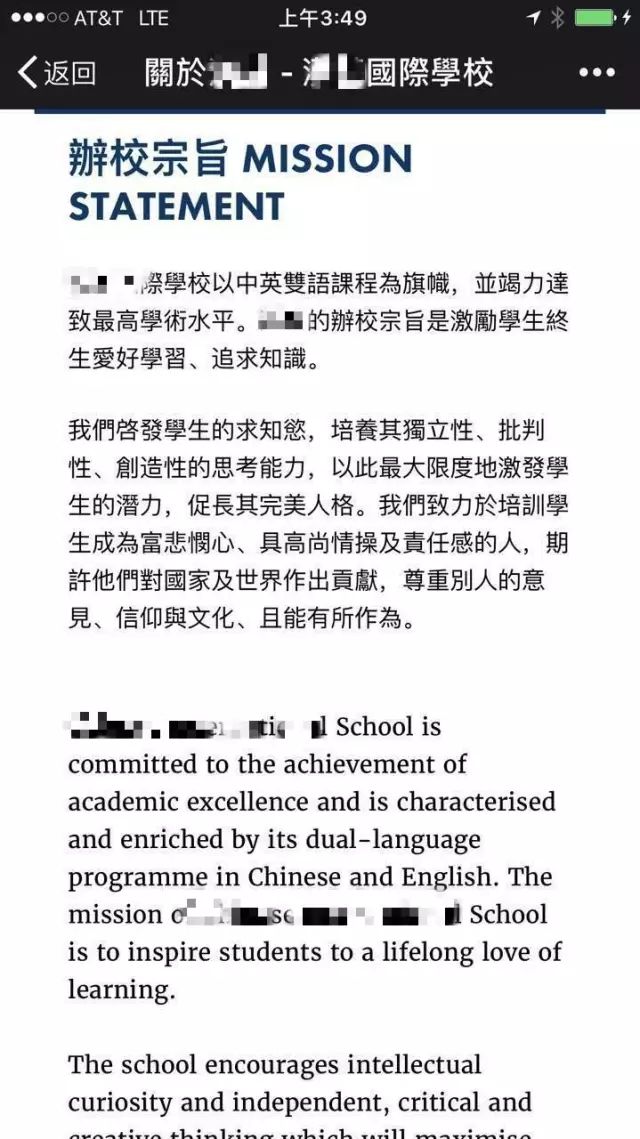

网上公布的各学校债券价格列表的截图

同心实验学校能办起来,是因为当年孙恒做工人的歌,卖唱片挣了7万5。学校当年租的村委会的地方,一年租金5万,现在涨到

10

万+。孩子们的学费是一年3000,还有些孩子因为家庭贫困而不收学费。

我们现在准备把一土IT给到乡村教师,算了一下成本,一个孩子一年大概30块。

皮村孩子摄影作品,《春游》拍摄者:刘路明

一张650万的“债券”,可以支持21700个流动儿童在同心这样的学校上学,可以支持22万个农村孩子用上一土IT。

而在香港,只是一个大陆去的有钱人家孩子的入学机会。

这个世界可笑吧。

要教育什么样的人

教育可能是这个社会上黑色幽默最集中的地方。

1.

某香港名校的办校宗旨里说:“我们致力于培训学生成为富悲悯心,具高尚情操及责任感的人。”

家长出几百万买来一个面试机会的一群孩子在一起,我好奇会对墙外的世界生出怎样的“悲悯心”和“责任感”。

2.

最近又有一所私立名校进北京,办了一个有大花园,游泳池,室内运动馆的学校。而且校长出来给家长讲,要“以终为始“地考虑教育,什么是所谓“终”呢,就是上国外名校。

还说“选择教育就是选择路径”,意思就是说,出国一条路,国内一条路。现在就选好,因为两条路径之间是万丈深渊。

从什么时候起,进大学成了终点了?教育成了选择路径了?

我在罗德奖学金的终审委员会上,每年看大量优秀的年轻人,我在麦肯锡做过大量名校毕业生的招聘和他们的职业发展支持工作。

可以负责任地说,首先,进大学远远不是终点,连人生的起点都不算,另外真正优秀的人才,不是靠“路径”培养出来的。

但可惜我这样的人在教育里发声得太少,太多所谓的教育专家在忽悠家长。家长又很少真正地独立思考。

所以我这样说是出力不讨好,也怪不得别人不说,我想其实比我明白的人多得是,不过像一个高人指点过的一样,很多搞教育的,要三套东西,想一套,说一套,做一套。就我们比较二而已。

商业逻辑的边界

我在麦肯锡十年,对商业算内行。但这两年也明确看到了商业逻辑的边界。而今年来我们面对的社会问题,一定程度上是商业至上造成的。

人类社会的三个领域,公共领域,私营领域,和社会领域。缺一不可。商业有巨大的优势和能量,但光靠商业是远远不够的。举两个例子:

1.

从商业角度来讲,中国最大的两家教育上市公司,一家是某东方,一家是某未来。最近新华日报一篇的文章,写了某培训机构出神入化的运营。由于出色的战略和运营能力,今年如果不出意外,这个机构就是市值百亿美元的公司了。

网站上赫然写的是2017年品牌价值提升最快的公司。但这些企业对推动中国教育的作用,又有多少?

看深一步,其实所有在教育里挣大钱的公司只有一个商业模式,就是最大程度地发现、制造、利用和变现家长的焦虑。我们大多数家长缺乏独立思考的大环境,又给这些奇葩商业模式提供了完美的土壤。

当然现在这些公司也做“公益”,公益成了遮羞布,黑色幽默的升级版。

2.

在北京办民办学校的条件是,有200米跑道的操场。这样一个要求,意味着无权无钱的人是几乎无法办学的。

因为假设我真有这么一块地,如果按每平米产出,那做培训班班或者早教班要高得多,脑子进水才会做成操场和非盈利的学校。所以我们才看到遍地培训班旺盛发展的盛况。因为他们合法合规,办学校要么办不起,要么不合法不合规。

做学校如果用地产的商业逻辑,是不可能做起来的。如果和地产绑定,难道不是另一种寻租?为什么学校不可以用公共绿地,公园,社区中心,图书馆呢?把民办教育的路堵死,只给有巨大资本背景的民办教育留出路,会带来好的教育和真正的创新吗?

那我又能做什么?

抱怨其实是无用的。但很多人已经在做事情了。

1.

银杏基金会在2013年就开始支持沈金花老师在皮村的工作。银杏基金会最近做的沙砾计划,也非常出色。

2.

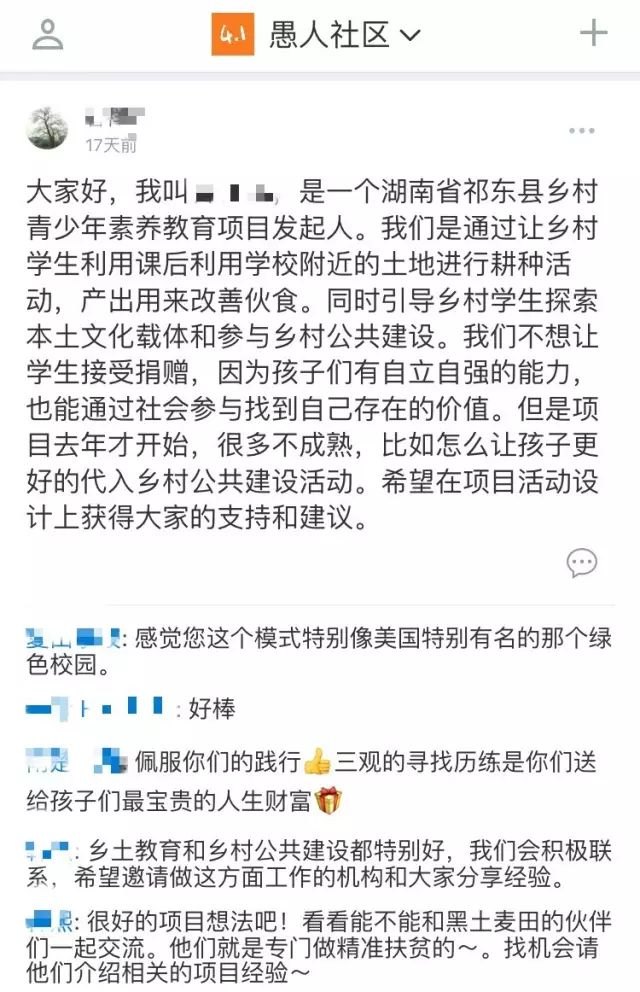

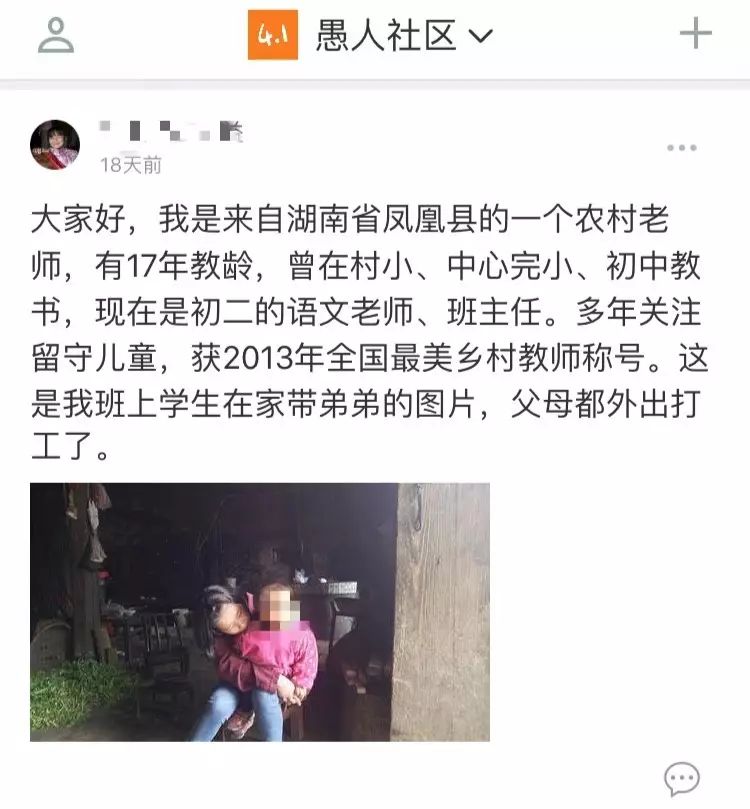

一土4月1号起开放愚人社区,寻找100位农村教师,提供一土IT的支持。已经有74位教师加入,来自23个省,现在做了7次一线教师分享,也有来自世界各地400多名志愿者加入。集聚社区的力量,为乡村教育出一份力。

3.

工友之家试图解决的问题,是商业完全无法解决的问题。需要的是社会关注,是对草根公益组织的宽容和支持,是资金和是人的投入,而更深层次的是对背后社会问题的系统思维和解决路径的探索。

上面提到的银杏基金会的林红写了一段话,也是分享给每个喜欢范雨素文章的人:

“我又仔细读了一遍范雨素,然后非常笃定的告诉自己:非常喜欢。也告诉自己,千万不要读完就完。工友之家是沙砾基地。就是可以让大学生去实习一年的地方。

第一期沙砾青年里,有个姑娘在桃园劳动、厨房洗碗、每天洗被单、和工人们一起喝酒,和文学小组一起上课。对了,她最喜欢文学小组。她想过要逃跑,她也不明白他们一些人为什么要读马列。

但是她坚持下来了。她仍然不能完全理解他们,但她尊敬他们。相信今后她无论做什么决策,她都知道还有另外很多人。BTW,她学的是土地资源管理。”

最后,用一段拍摄于2015年的视频结尾。范雨素说:

希望的是平等, 什么打工者,艺术家,当所有的职业听到我们的脑袋里都是中性词的时候,才是我们这个国家繁荣富强的时候。

我们希望做到这些,就是推动我们社会的进步。虽然我们短短几十年可能做不到,但我们的后代子子孙孙无穷无尽,都要在这里呆着啊。

所以你说范雨素,是不是和我们都有关系?

希望她描述的那一天,因为我们的共同努力,早一天到来。

* 作者介绍:李一诺,罗德奖学金中国区终选评委,比尔盖茨基金会中国代表,前麦肯锡全球董事合伙人, 2016年世界经济论坛“全球青年领袖”,一土教育创始人,有马甲线的三个娃妈。本文来源于公众号“奴隶社会”(ID:nulishehui)。