如果从长远看,标题上提出的疑问是有肯定答案的。虽然现在国产烂片横行,但这里毕竟是曾经拍出过《活着》、《霸王别姬》、《甲方乙方》等影片的国度。所以,中国并不缺少好的影人,只是从现在市场环境看,资方可以改变规则、外行话语权过大、相关制度有待完善等问题丛生。

如果从长远看,标题上提出的疑问是有肯定答案的。虽然现在国产烂片横行,但这里毕竟是曾经拍出过《活着》、《霸王别姬》、《甲方乙方》等影片的国度。所以,中国并不缺少好的影人,只是从现在市场环境看,资方可以改变规则、外行话语权过大、相关制度有待完善等问题丛生。

而“中仓影片”是中国电影市场这两年突然井喷后,逐利商人们所催生出的一种特有现象。只是,如果各方没有协力引导市场按良性方向发展下去,那么接下来,或许就会面临真正的问题。

6月一周一大片的节奏终于结束,接下来国产影片将在暑期档接受考验。在这个当口,我们就来聊聊中国电影和中仓影片。

在开始探讨之前,必须要先搞清楚一个问题,“中仓影片”这个近两年被生造出来的名词,到底是什么意思?

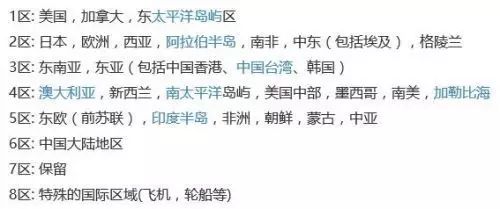

可能从很多电影爱好者眼中,这个词更偏向于讽刺中国观众“人傻,钱多”。但必须要想明白一点,这个词首先肯定了中国经济这两年的迅速崛起后,在市场不断崛起的地位。如果经历过“淘谍”一代的消费者肯定记得,美国在制作电影DVD的在分区中,把中国大陆市场分在了最不受重视的六区,可以看到,在国家分类中,基本就是最后一个区域。

这个分区也曾一直被不断拿来说事,有不少声音说,美国这么做大有贬低中国的意图,但其实真没有必要上升到这个高度。对于一个需要挣钱的行业来说,这样做的原因很简单,当时在中国这样一个大市场中,很多年间音像制品的销量可以忽略不计。盗版基本是主流的市场环境下,国外厂商自然也不会重视这个地区。而且那时在字幕组并没有太发达的年代,买盗版碟的观众之所以能看到中文字幕,是因为要在中国台湾地区发售官方才制作的。

其实现在盗版问题依旧没有解决,不过可怕的是,整个地球都没法忽视中国近几年电影票房每年30%的涨幅。尽管去年涨速下跌,但455亿元人民币的票房,依旧是世界第二大电影票仓国家,而且银幕数中国也已经排在了全球首位。

而且严格来说,类似变形金刚这种烂片,投资也在亿元级别,拿着这么多钱来讨好中国观众,必须要看到他们对经济实力的认可。只是很遗憾的,近两年在一众“中仓影片”中,恰好都是被国外观众嗤之以鼻的“续作”、“重制”、“伪3D”电影。

而且,现在美国影人眼中的中国市场究竟是怎样的,并没有太过真实的声音反馈。到是曾经《泰坦尼克号3D》版上映后,因删减问题受到争议,詹姆斯。卡梅隆曾在某访谈节目中表示,“3D版在中国卖了好票房,所以就得人家说了算”。或许已电影工业非常发达的美国来说,中国观众审美的高低不再他们思考范畴内,他们只需搞明白,到底什么样的影片才能让观众愿意掏腰包走进影院。这一点,可能是很多中国影人不屑于去思考的问题。

当然,之所以要说上面一段话,并不是要为“中仓影片”正名。只想表达的是,对任何事物的看法都别太过绝对。在这里可能要说出一句会引起反感的话,别的国家不知道,但中国人总有一个习惯——当觉得一件事物有问题的时候,总喜欢把它上升到一个特别高的高度,然后组织更多人集体抵制它,在这个过程中,一切不和谐的声音也都会通过被贴上各种标签被干掉。就像“中仓影片”的前身,因为“中国特供”被指责的《钢铁侠3》,因“3D特供”被讨伐的《谍影重重5》,当时这两部电影差点一度被上升到伤害了中国的民族感情,想想也是一件怪吓人的事情。

或许是游行文化没有太过健全,咱们国家总喜欢动不动跟文化产品较劲,而没有学会通过市场手段解决问题。有些报道中,把“中仓电影”的起源定义为2013年上映的《环太平洋》。但其实这部电影当时是行业公认的,制作方想定位成“日仓电影”,毕竟相比于中国的市场环境,“机器人”、“科幻”这样的类型貌似更应该在日本吃得开。

可惜,不买单就是不买单,日本观众只是用直接的市场反馈就让《环太平洋》灰溜溜的离开了市场,结果误打误撞在中国挣了钱。所以,想想当《环太平洋2》选择在中国拍摄,基本可以定义为又一部“中仓电影”,其实完全没必要上升到抵制层面,只希望市场可以尽快成熟,不好的东西就让它默默走开就好。

不过严格来说,《环太平洋》不能算真正的“中仓影片”鼻祖,真正的鼻祖应该是2012年上映的《泰坦尼克号3D》。当然,这部电影一直没有针对中国,只是詹姆斯。卡梅隆对自己作品的升级,而且当时在全国五十多个国家上映。

只是到了中国,一个月时间就贡献了1.45亿美元的票房成绩,这也让美国市场震惊不已。紧接着,同一年中外便合力催生出3D重置版《2012》这个怪胎,在没有确定其他国家是否会上映的前提下,就明确表示一定要在中国上映,不知道当时积极参与的中国商是否挣够了钱,只能说这两部电影的存在,基本算是开启了“中仓电影”的发展之路。

说到这类电影可以快速生长的原因,从《2012》3D重置版上映开始,再到后来《敢死队3》、《魔兽》、《惊天盗魔团2》等一众影片,一路下来已有无数人从各种角度不断进行讨论,可以说已经是360度无死角的得出各种结论。不过问题其实也没必要太过复杂化,用最简单的话说,原因无外乎就一个,这些“中仓影片”比很多国内电影更明白他们伺候的是谁。

如果看看相关报道就会发现,每年一到春节,三、四线城市的票房就会明显增长。到了上班期间,北上广深又马上会成为票仓城市。这样的数据其实很显然的在阐释一个道理,现在电影市场的一大主力消费群体,正是三、四线城市里在外打拼事业、肩扛生活压力的年轻群体。

电影究竟“是商品还是艺术品”这个问题,估计一直到人类灭绝都不会得出统一的答案。但如果想要自身市场繁荣发展,就必须要搞清楚你的主力消费群体需求是什么。

想想就不难发现,这个群体当下面临的,是生活的压力,要买房子、买车、养活家人,在每天都面临被现实生活教育、折磨的情况下,难道还指望他们花两个小时进电影院继续受教育?

所以,或许对于他们来说,进电影院更多就是两个目的:跟上潮流Or发泄压力。

当然,在这里并不是要否定看电影需要高品位这件事。但从很多网上言论中可以发现,“烂片老子才不会浪费钱去电影院看”和“在电影院看了部烂片简直浪费老子的钱”,看起来关键词差不多,但其实是有本质区别。如果是一幅画,当它作为艺术品的身份出现在市场中,可能十几亿中国人中,有一个有钱人愿意花重金够买这幅画,就可以够画家生活一年。

但一部电影不可能指着网上品味高群体的好评,就养活一个几百人的电影制作团队。中国电影行业有些人想通了这点,所以竭尽情色、明星等噱头吸引观众,但无奈得是这批人往往都不够专业,导致作品根本难以用电影的标准去衡量。

所以,相比这点来说,生产体系已经很成熟的好莱坞,在发现这块市场后,自然会以更专业的手法去抢占市场。同样都是烂片,好歹好莱坞的影片成本都是千万甚至上亿元制作成本的。

当然,这个话题要延伸出来,有太多可说的东西,只是在这里,这个论据就足够支撑论点了。

之所以会提出这个疑问,也是因为至少从目前看,在中国好片还没有占领市场主流之前,一大波“中仓影片”就已经在赶来的路上了,而且依旧还是以知名系列的续集为主。

比如上文提到的《环太平洋2》,在万达收购传奇影业后,这部电影直接选择在青岛万达影都拍摄,相信在未来上映后,势必也会以中国市场为主。此外,曾经在中国掀起观影热潮的现象级影片《魔兽》,在北美只取得4655万美元的票房,到了中国内地则直接变为2.2亿美元。

所以考虑到在中国的受欢迎程度,《魔兽》续集甚至可能不在美国市场上映,而直接在中国上映,不知道未来会不会真的出现各种只在中国公映的好莱坞大片。

当然,一些没完没了的续集也成为“中仓影片”的核心阵容,比如仍在继续的《变形金刚》第六、第七部,尽管这部电影在美国甚至中国都已成为系列口碑最差一部,而且远没有达到传说中中国保底的29亿元票房,但这部电影还是默默超过了10亿元的成绩。

所以,接下来这个系列还能走多远,真有可能完全取决于中国人民还有多久会彻底放弃。当然还有《速度与激情》的第九、第十部,好在第八部上映后还是收获了不少国内好评,接下来两部还是值得期待。

好在,经历了《谍影重重5》、《哥斯拉》等太多伪3D电影后,今年开始中国市场对于3D电影的热衷终于来世降温,不知这也能否从此让“中国特供”的3D电影彻底消失。不过,中国参与制作的《极限特工4》、米姐都谴责有些操之过急的《生化危机》重启系列,这些质量值得堪忧的电影,也纷纷加速出现在了名单之上。到底中国电影和中仓影片谁先干掉谁,让我们拭目以待。

最后,说回核心问题,观众当然希望看到好电影。只是现阶段来说,好片的作用可以提高审美、烂片的作用则是锻炼品味,无论中国还是外国影片,只要能促进中国电影观影习惯的成熟,就有其真正的存在价值。让我们共同期待更多好电影的诞生吧!