图片引自网络

原创投稿:张子航

隆兴寺

,河北石家庄市正定县内。始建于隋开皇六年(586年)。初名龙藏寺,唐代为龙兴寺,清代更名隆兴寺沿用至今。北宋开宝二年(969年),宋太祖赵匡胤下诏重修该寺动用军匠3000人,工程浩大。后经历数百年时间,但并无毁灭性破坏,在清代乾隆朝大修后基本格局与各建筑保存至今。

这次我们来探索一座隆兴寺最奇怪的建筑!

杨玥炜 摄

看看摩尼殿到底

何奇之有?

1978年摩尼殿大修时发现阑额、斗拱等处写有多处

北宋皇祐四年(1052年)

题记,说明摩尼殿已有

966

年的历史。

图片源自网络

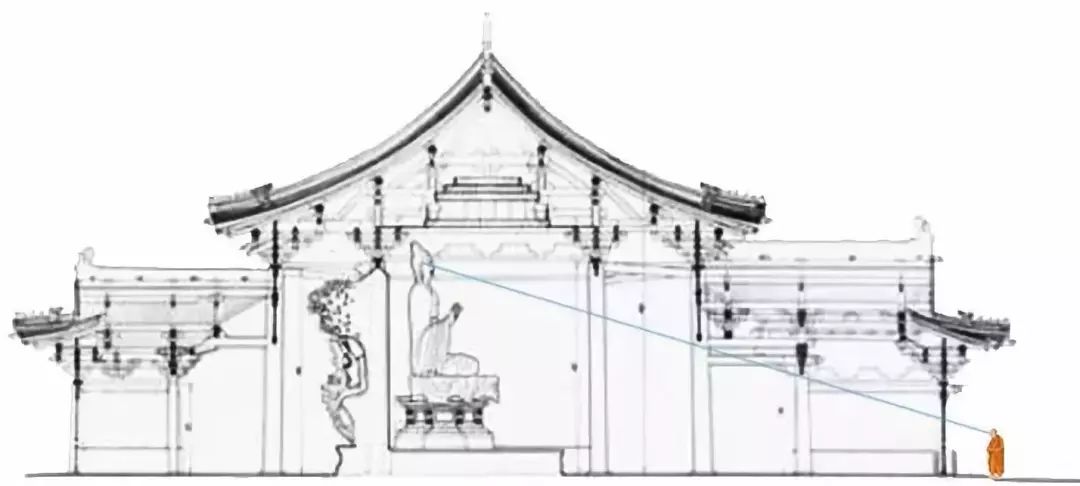

摩尼殿位于

隆兴寺

主轴线上,面阔7间,

33.29米,

进深7间,

27.12米。

殿堂式

重檐歇山顶

,四面出抱厦。

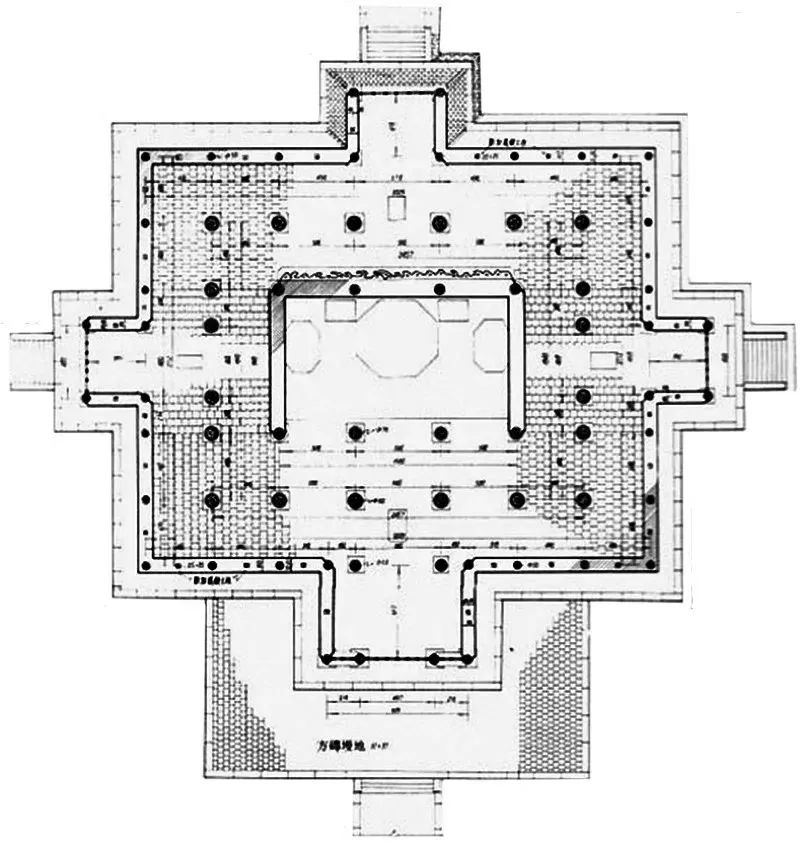

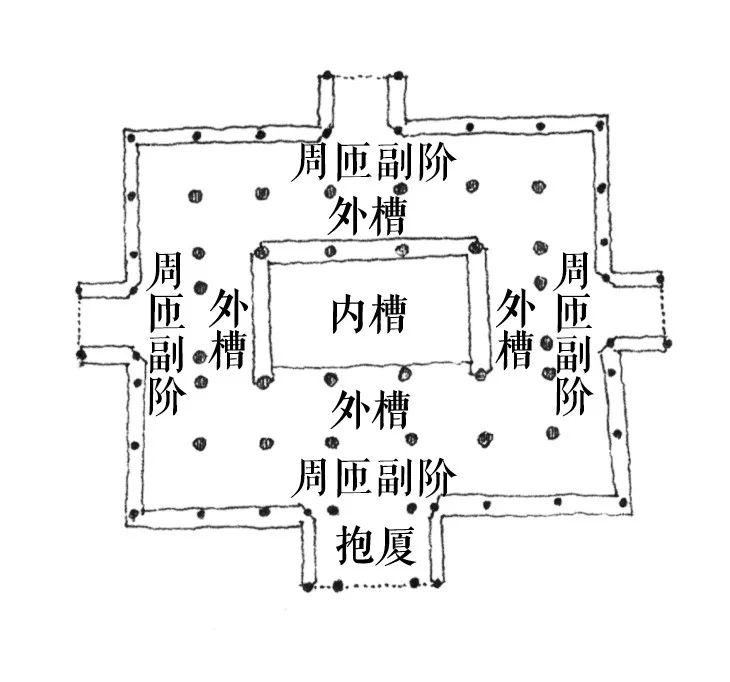

摩尼殿平面图

按

《营造法式》

记载,属于

金厢斗底槽周匝副阶

的正方形平面布局。但四面出抱厦后又变成了十字平面,这种平面和建筑样式是现存的

孤例

。摩尼殿在七开间的建筑中体量不算大,但木结构的独特性,建筑立面的美感,是其他建筑所无法比拟的!

摩尼殿建筑中

一圈圈的柱子、一层层的屋檐

“屋顶凸出的小房子”

都有什么用呢?

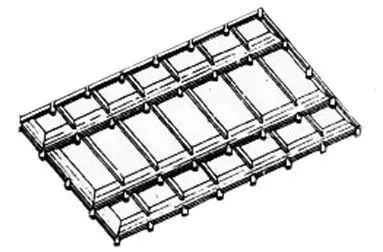

传统建筑内部的柱网空间布局称为

“槽”

常见的槽的形式有

单槽

▼

双槽

▼

金厢斗底槽

▼

建筑空间的尺度无法摆脱木材的限制,木材长度超过8米后,抗弯性就无法承载过大重量了。对于一个头顶着大“泥巴”屋顶的古建筑来说,要承载屋顶的巨大荷载,只能增多柱子。但因为木头的特性,柱子的间距被限制在了

2~6

米,所以屋子里就会出现许多柱子,空间也会变得狭小。

摩尼殿的空间结构 引自《穿墙透壁》

具体到摩尼殿上来说,有佛坛供奉佛像这个空间叫做

内槽

,内槽外侧有一圈回廊叫做

外槽

。而摩尼殿内只有3米的内外槽柱间距,完全无法满足同时涌入几十个信徒跪拜佛祖的需求,所以设计者在外槽的外侧又增加了一圈柱子,形成

这一外圈的空间,名为

周匝副阶

。

这样的设计,使得摩尼殿的室内空间顿时增大很多,这就完全可以满足信徒的跪拜需求了!

小郭同学绘

也许你会问

“为了容纳更多人,加一圈柱子我可以理解

屋檐一层就够了,你修两层要干嘛?”

这就该解释下一个问题了

宋代的建筑高度与屋顶高度是根据

“举折制”

确定,通俗说就是根据建造的屋子使用情况,预先确定房子的高度和房顶的高度。这时还要考虑房子的容纳空间、采光、排水以及房子的颜值。

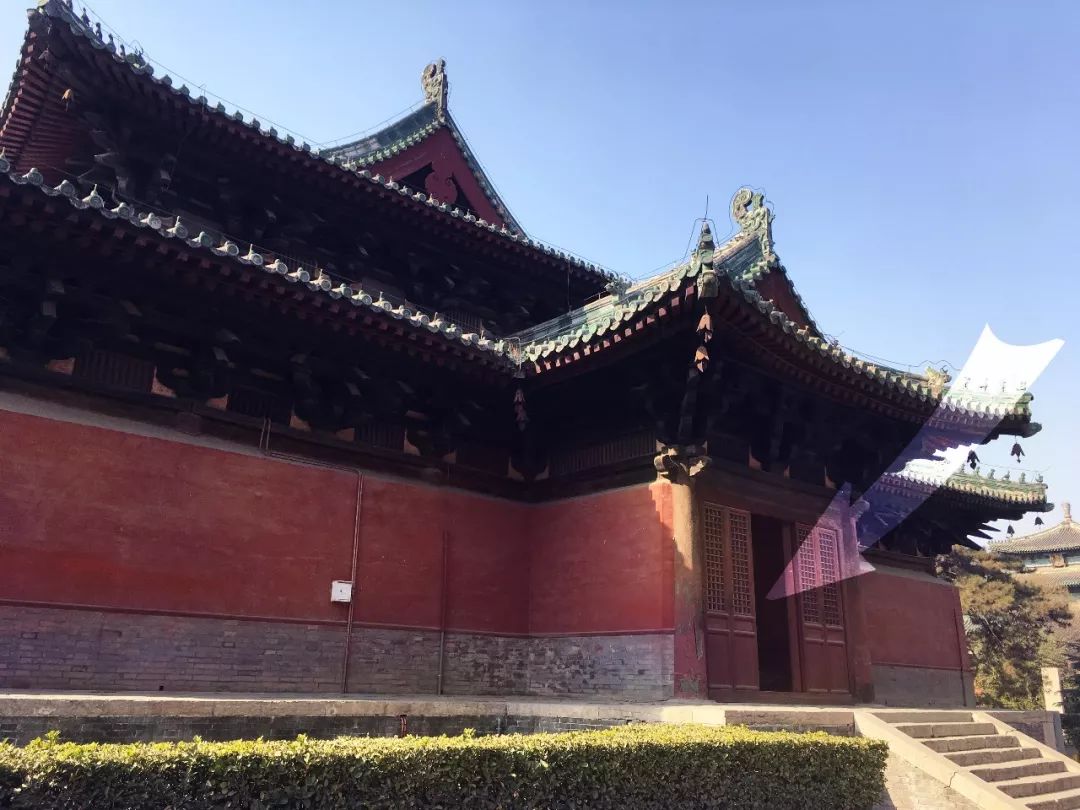

杨玥炜 摄

如果房屋最外面的柱子很高,虽然会有更多的阳光照进房屋,但导致屋顶坡度太高,雨水从屋顶流不下来,房子重心变高也不利于稳定,还有最后一点,就是这样设计的建筑,立面真的会很丑。。。

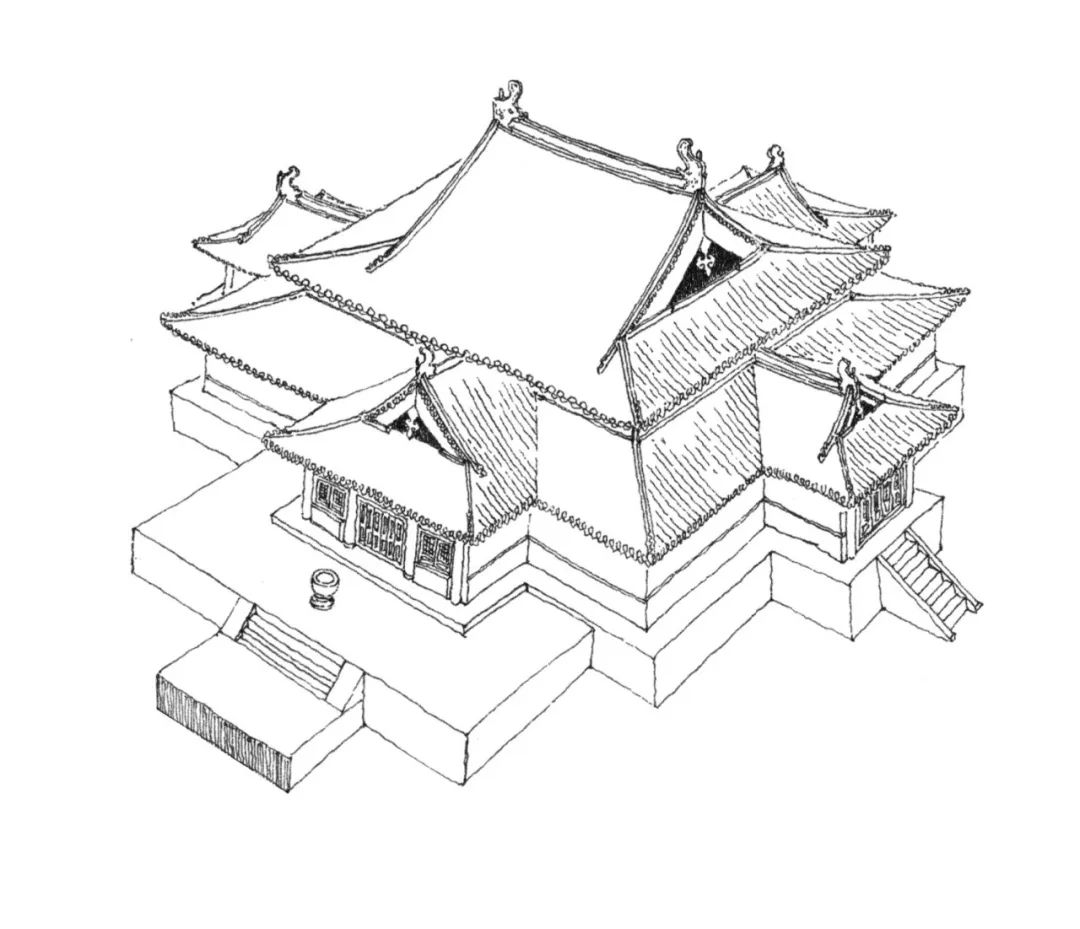

摩尼殿鸟瞰图·小郭同学绘

摩尼殿的设计则 适当降低外圈柱子高度,使其

满足适当的

采光量

,也可

延续原有屋顶坡度利于排水,降低了重心使建筑更稳固,最关键的是,这样的设计使得 屋顶有了

层次感

,屋顶与屋身的比例也更加协调,建筑立面有了绝佳的美感!

抱厦指在主建筑前后或四周“插入”的小建筑。通俗来说,就是在前后或四周搂抱着主建筑大腿的小建筑。

李松波 摄

李松波 摄

摩尼殿 在东南西北各有一个抱厦,为

歇山式山面

,四个抱厦看似相同,但其实每个的结构、尺度以及建筑体系都不一样!南侧抱厦为三开间厅堂式,东西北三面抱厦为单开间殿堂式, 推断这与摩尼殿在明代时经历的维修改造有关系。

抱厦引入室外光线·小郭同学摄

抱厦引入室外光线·小郭同学摄

首先是使用功能,四抱厦位于建筑的东西南北四面,人

远观时会不由自主将视线集中在抱厦处,给人明确的入口暗示,

四个方向从抱厦均可进佛殿,且佛殿四周的采光,相当多的部分是来自抱厦开口处。

抱厦起到了为室内采光的作用·livio摄

人站在各抱厦门口处向殿内仰视时,视线刚好可望见中央释迦摩尼佛的脸部,拜佛者仰视可见高大的又威严的佛像,由此自发产生敬畏之心。

这是宗教空间

为了

控制人的视线和心理

,渲染宗教氛围的典型处理方式。