来源:大数据文摘

作者:张大笔茹、曹培信

坊间流传着这样一句话:

没有发过C刊的博士和后宫没有子嗣的嫔妃的地位是一样的。

如果你认为仅仅是这样,那就是太小看博士了!

或许每个博士每天起床的第一件事就是大声朗读三遍

“今天论文写完了吗”

、

“今年能毕业了吗”

。

之前Nature的博士调查结果基本都是围绕

博士的学业本身

来谈的,大体都是在表示:

博士生活听上去光鲜亮丽,但无一例外背后都是自我激励、顺应调整、对抗压力和不确定性以及与失望和焦虑抗争的故事。

但Nature Commun.最近有一篇文章出来揭露真相了,文章的标题很直白——《与顶尖科学家的早期合作预示着学术生涯的成功》,文章指出,博士认为困难的论文和毕业都不是太难的事,

只要你找到了好机构、好导师,成为顶级科学家的概率能超过50%!

说得浅显一点就是,

研究搞得好不如大腿抱得好!

结论虽然有些丧,但是这篇研究确实有理有据,跟文摘菌一起来看看。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13130-4

研究人员从4个科学分支(细胞生物学、化学、物理学和神经科学)研究了与高度引用的科学家合著对初级研究人员职业生涯的长期影响。

通过对数据的配对分析,他们发现,相比于那些早期学术生涯相似但没有顶尖合作者的同龄人,与顶尖科学家合作发论文会给初级研究人员在学术生涯中带来持久的竞争优势。

这种早期的合作预示往后继续与顶尖科学家合作的可能性更高,并且最终也会更大概率成为顶尖科学家的一员。

因此,研究人员认为,院校可能拥有大量尚未开发的学术潜力,而这些学术潜力可以通过改善初级研究员与顶尖科学家的接触而得以被发掘。

不加限定条件,20年后成为顶级科学家的概率是24.8%

文章将初级研究人员定义一个开始学术活动不满三年的研究人员,或者说是自第一次发表论文不满三年的研究人员,经过合理地预计,这大致涵盖了大部分人的博士生涯。

而对于什么是顶级科学家,文章的量化方法是被引用数,如果一个研究人员在某一年在该学科被引用作者前5% ,那么他/她就是该学科的顶级科学家。

并且,这种分类具有相当的稳定性,95% 的案例中,一旦研究人员成为了一名顶级科学家,他/她将一直保持这个身份直到学术生涯结束。

研究人员汇集了来自四个学科(细胞生物学、化学、物理学和神经科学)的所有研究人员的数据,他们的职业生涯均开始于1980年至1998年,并且都至少持续了20年,至少发表了10篇论文,每5年至少发表一篇论文。

总共有22601名这样的研究人员,在这些有着长期职业生涯的作者中,

在第20个职业年成为顶尖科学家的无条件可能性为24.8% 。

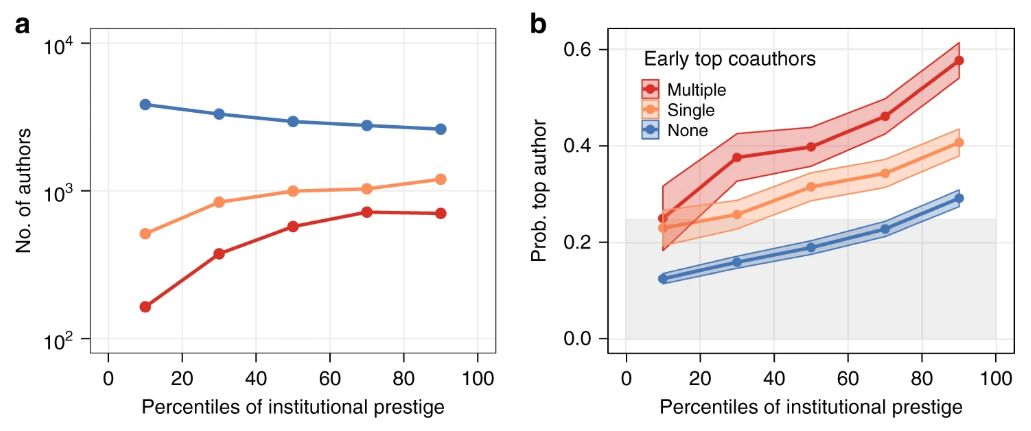

文章通过研究人员所在机构及其合著者所属机构的平均调整自然指数来为数据集中的每个初级研究员分配一个机构声望评分,并将这种机构声望分为五档。

然后再统计出机构声望每一档中再根据有没有与顶级科学家合作将初级研究员分为三组(左图):

-

在职业生涯早期没有与一位被引用次数最多的科学家共同撰写论文的人(用蓝色表示) ;

-

与一位被引用次数最多的科学家共同撰写论文的人(用橙色表示) ;

-

与一位以上被引用次数最多的科学家共同撰写论文的人(用红色表示)。

而右图则是每档机构声望中,三组与与顶级科学家合作情况的初级研究员20年后成为顶级科学家的概率,可以看到,无论机构声望在哪一档,与顶级科学家合作都预示了更高的概率,

而机构声望最高的一档中,与顶级科学家合作超过一次的初级科学家,其成为顶级科学家的概率已经将近60%。

也就是说,能找到一个好的机构,又能不止一次和顶级科学家合作发论文的初级研究员,一半以上的人最后都能发展成为一个顶级科学家。

为了进一步对初级研究员个体情况进行研究,文章还抽取了数百对在机构声望、生产力和影响力方面具有相似的早期职业档案(即累积的引文数量) ,唯一的区别是,这两个人中只有一个职业生涯早期中与一位顶级科学家合著过一篇论文。

文章通过计算每个组的研究人员在职业生涯4至20年间累积的平均引用次数,来评估这是否具有可察觉的长期影响。

分析结果显示了与顶尖科学家合作的早期职业生涯所带来的持久的学术优势。

为了了解实现这种竞争优势的机制,文章还衡量了属于上述两类的初级研究人员与顶级科学家在其职业生涯的4至20年间合著论文的平均频率,结果表明,与顶级科学家合作过的组通过比没有和合作过的组获可以更多地获得与顶尖科学家进一步合作的机会,巩固了其早期的竞争优势。

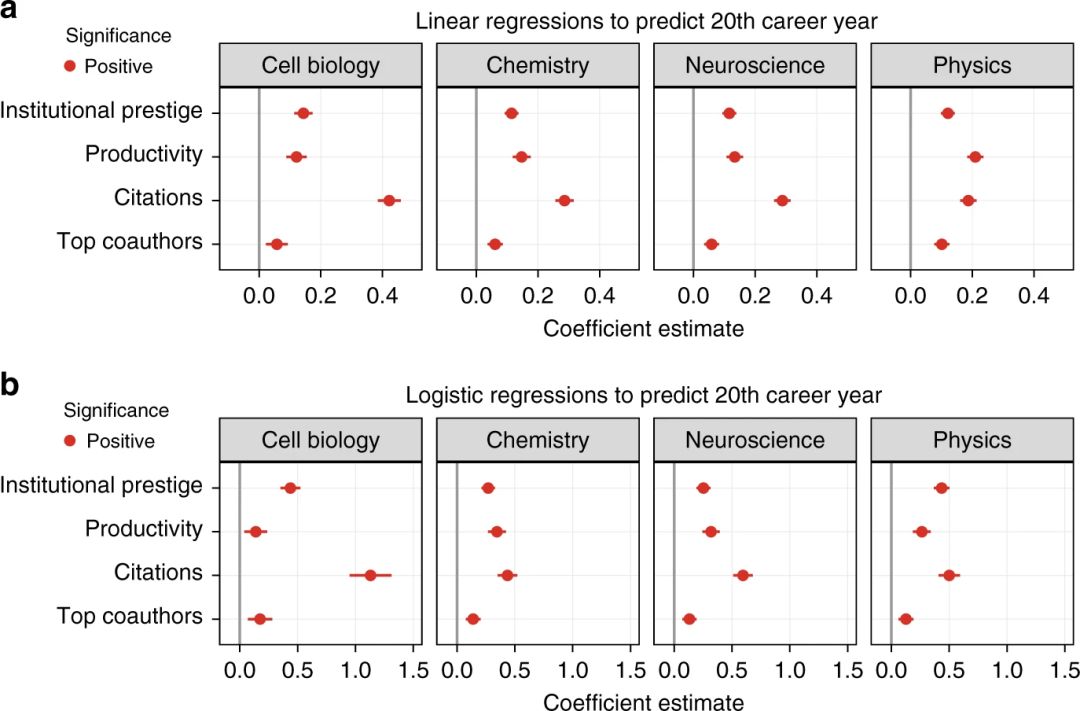

文章通过分析发现,与至少一位顶尖科学家合作,可以在统计上显著地预测未来的长期影响。

与顶级合作者在逻辑回归方面早期合作的优势比为: 细胞生物学1.19,化学1.15,神经科学1.14,物理学1.14。

文章最后指出:

这间接地也证明了一个事实,就是许多有才华的初级科学家们是非常有学术潜力的,只是缺少施展才华的机会。

文章也指出,对于那些在不太有名的机构工作的年轻研究人员来说,摆脱这种困境的最有效的方法就是与他们所在领域的顶尖科学家建立联系。

所以从另一个角度来看,那些不那么有声望的学术机构充满了未开发的学术潜力,再加上目前以少数顶尖机构和科学家为中心的学术生态,这种学术潜力的很大一部分实际上可能仍未实现。

尽管文章也没给出具体的解决办法,但是reddit上的网友却提供了许多大开脑洞的建议,有人甚至评论道:

应该发明一个神秘圣诞礼物系统,给新人研究员随机分配如schmidhuber、lecun或hinton的大佬,和大佬们一起写论文。

然而大佬就那么多,博士想抱大腿永远都有僧多肉少的问题,资源分配不平均也不是一朝一夕就能改变的。