新视野号太空船在2007年利用木星的引力加速时所看见的木星。

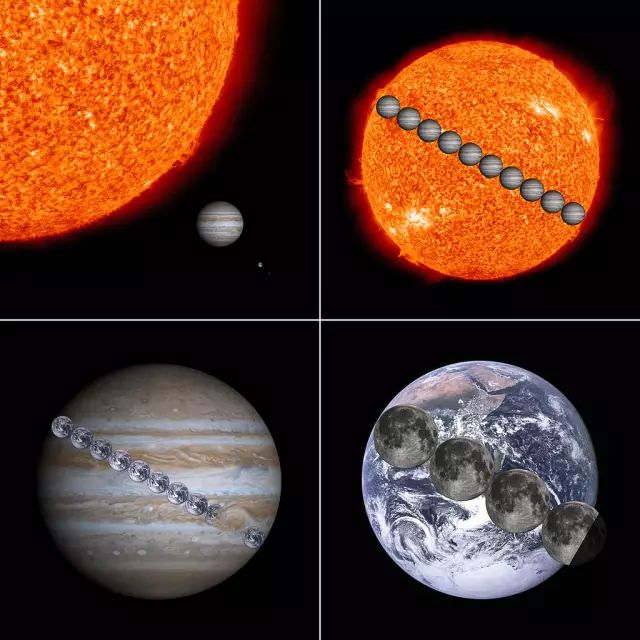

木星是太阳系从太阳向外的第五颗行星,并且是最大的行星。它是颗巨行星,质量是太阳的千分之一,但却是太阳系其他行星质量总和的2.5倍。木星和土星是气体巨星(天王星和海王星是冰巨星)。

古代的天文学家就已经知道这颗行星罗马人以他们的神称这颗行星为朱庇特。古代中国则称木星为岁星,取其绕行天球一周为12年,与地支相同之故。

从地球看木星,它的视星等可以达到 -2.94等,已经可以照出阴影,并使它成为继月球和金星之后,是夜空平均第三亮的天体(火星在其轨道的特定点上时能短暂与木星的亮度相比。)。

木星的主要成分是氢,但只占十分之一分子数量的氦,却占了总质量的四分之一;它可能有岩石的核心和重元素,但是像其他的巨行星一样,木星没有可以明确界定的固体表面。由于快速地自转,木星的外观呈现扁球体(赤道附近有轻微但明显可见的凸起)。外面的大气层依纬度成不同的区与带,在彼此的交界处有湍流和风暴作用着。最显著的例子就是大红斑,已知是在17世纪第一次被望远镜见到,持续至今未曾停歇过的巨大风暴。环绕着木星的还有微弱的行星环和强大的磁层,包括4颗1610年发现的伽利略卫星,木星至少有67颗卫星。佳利美德是其中最大的一颗,其直径大于行星中的水星。

木星至今已有数艘无人太空船前往探勘,包括早期的先锋计划与航海家计划探索任务,以及后期的伽利略号。最近一次则是2007年2月底、目标冥王星的新视野号太空船。新视野号并借由木星的重力助推做加速。未来有关木星系统的探索计划仍持续推动着,目标包括木卫二可能存在的覆冰液态海洋

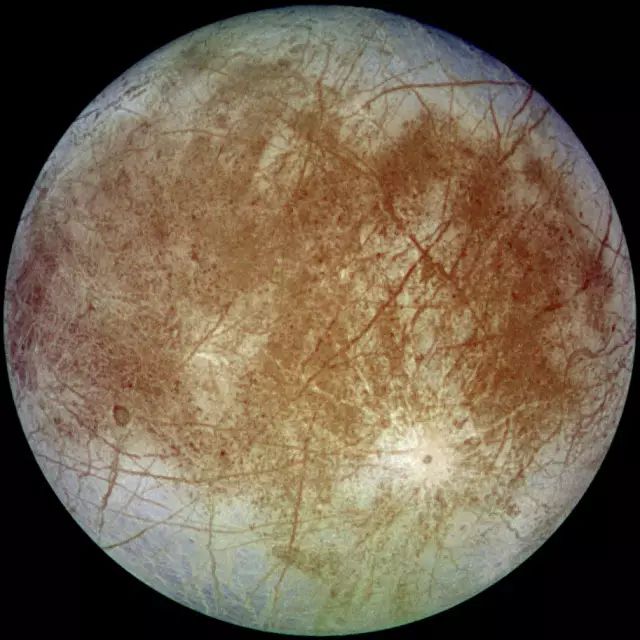

迄今已有数艘无人太空船前往木星探勘,最值得注意的是早期飞掠任务的先锋号和航海家计划,和后期的伽利略号。最近拜访木星的是锁定冥王星的新视野号太空船,在2007年2月28日最接近木星,并借助木星的加速前往冥王星。未来仍将继续探测木星系统,包括可能被冰覆盖着可能有液态海洋的欧罗巴。

一组新的超级地球可能起初聚集在内太阳系。 地球和它邻近的行星可能是在木星碰撞与摧毁这些在太阳附近的超级地球之后,从碎片中形成的。当木星迁徙至内太阳系,在理论家所谓的大迁徙假说,突然的引力推与拉,导致这些超级地球的轨道开始重叠,引发彼此间一系列的碰撞。

天文学家已经发现500多个多行星系统,这些系统通常包括几颗质量数倍于地球(超级地球)的行星,进到比水星更靠近太阳的距离,并且类似木星的气体气体巨星也会很靠近它们的母恒星。

看来,木星在太阳系的外侧轨道上,是因为当它迁徙时, 土星拉着它往外移动。木星从内太阳系往外移动,可能给了内太阳系的行星,包括地球,可以形成的契机。

成分

木星主要由气体和液体物质构成,它是4颗巨行星中最大的,也是太阳系最大的行星。它的赤道直径142,984 km(88,846 mi),密度1.326 g/cm3,是巨行星中第二高的,但远低于其它4颗类地行星。

木星大气层上层的成分以气体分子的体积百分比大约88-92%是氢,8-12%是氦。因为氦原子的质量是氢原子的4倍,当以质量描述组成时不同的原子量就会有不同的贡献。因此木星的大气层大约75%的质量是氢,24%的质量是氦,剩余的1%是其它的元素。内部包含密度较高的材料,大致是71%的氢,24%的氦,和5%其它的元素。大气中含有微量的甲烷、水蒸气、氨和硅基化合物。也有微量的碳、乙烷、硫化氢、氖、氧、磷化氢和硫,最外层的大气含有结晶的氨。经由红外线和紫外线的测量,也发现有微量的苯和其它的烃类

大气中氢和氦的比例接近理论上的原始太阳星云组成。氖在大气层上层仅占百万分之廿,大约是太阳中丰度的十分之一。氦也几乎耗尽,大约只有太阳组成的80%左右。这种减少是因为这些元素沉降到行星内部的结果。较重的惰性气体在木星大气层中的丰度是太阳的2-3倍。

依据光谱,土星的组成被认为类似于木星,但其它的巨行星,天王星和海王星有着相对较少的氢与氦。由于缺乏直接深入大气层的探测器,除了外层的大气层外,缺乏内部更重元素丰度的精确数值。

质量和大小

木星的大小比太阳小一个数量级(×0.10045),但仍比地球大一个数量级(×10.9733),大红斑大约与地球一样大(相同数量级)。

木星的质量是太阳系其他行星质量总和的2.5倍,由于它的质量是是如此巨大,因此太阳系的质心落在太阳的太阳表面之外,距离太阳中心1.068太阳半径。虽然木星的直径是地球的11倍,非常巨大,但是它的密度很低,所以木星的体积是地球的1,321倍,但质量只是地球的318倍。木星的半径是太阳半径的十分之一,质量是太阳质量的千分之一,所以两者的密度是相似的。"木星质量"(MJ或MJup)通常被做为描述其它天体,特别是系外行星和棕矮星,的质量单位。因此,例如系外行星HD 209458 b的质量是0.69MJup,而仙女座κb的质量是12.8MJup

理论模型显示如果木星的质量比现在更大,而不是仅有目前的质量,它将会继续收缩。质量上的些许改变,不会让木星的半径有明显的变化,大约要在500地球质量(1.6MJup)才会有明显的改变。尽管随着质量的增加,内部会因为压力的增加而缩小体积。结果是,木星被认为是一颗几乎达到了行星结构和演化史所能决定的最大半径。随着质量的增加,收缩的过程会继续下去,直到达到可察觉的恒星形成质量,大约是50MJup的高质量棕矮星。

然而,需要75倍的木星质量才能使氢稳定的融合成为一颗恒星。最小的红矮星,半径大约只是木星的30% 。尽管如此,木星仍然散发出更多的能量。它接受来自太阳的能量,而内部产生的能量也几乎和接受自太阳的总能量相等这些额外的热量是由开尔文-亥姆霍兹机制通过收缩产生的。这个过程造成木星每年缩小约2厘米。当木星形成的时候,它比现在热,直径大约是现在的2倍。

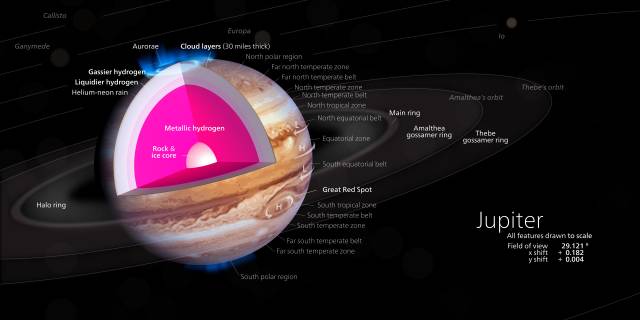

内部结构

这幅模型剖面图显示木星内部的构造,液态金属氢覆盖着内部深处的岩石核心。

木星被认为有个由元素混合的致密核心,被一层含有少量氦,主要是氢分子的液态金属氢包覆着。除了这个基本的轮廓,不确定的成分还是相当的大。核心经常被描述为岩石,但是其详细的成分是未知的,而且在这种深度下的温度、压力、和材料的性质也都不清楚(见下文)。在1997年,有人建议用种立法测量是否存在着核心,显示核心大约有12至45地球质量,约占木星总质量的4%至14%。 行星模型认为在行星形成的历史上,木星至少有一段时间有个够大的岩石或冰的核心,才可以从原始太阳星云收集到足够大量的氢和氦。假设它确实存在,它可能因为现存的热液态金属氢与地幔混合的对流而萎缩,并且熔融在行星内部的较上层。核心现在可能完全消失,但由于重力测量仍不够精确,还不能完全排除这种可能性。

模型的不确定性受限于测量参数的误差:用来描述行星引力动量的一个自转系数(J6)、木星的赤道半径、在1帕压力处的温度。预期在2011年8月发射的朱诺号探测器将能获得这些参数更好的数值,从而在核心的问题上取得进展。

核心区域被密集的金属氢包围着,向外延伸到大约行星半径78%之处,通过这一层的氦和氖,像雨水滴般向下沉降,消耗掉这些元素在上层大气的丰度。

在金属氢上层是内层透明氢的大气层。在这个深度,温度是在临界温度之上,对氢而言只有33K。在此状态下,没有层次分明的液体和气体位相 -氢可能是临界的超流体状态。在这层之上的,从云层向下延伸至深度大约1,000千米的氢,顺理成章的应该是气体,而在更深的一层是流动的液体。在物理上,那里没有明确的边界 -气体很顺利的变得更热和更密集的下降。

木星内部的温度和压力,由于开尔文-亥姆霍兹机制问定的朝向核心增加。在压力为10帕的”表面”,温度大约是340 K(67 °C;152 °F)。在氢相变的区域 -温度达到临界点- 氢成为金属,相信温度是10,000 K(9,700 °C;17,500 °F),压力的200GPa。在核心边界的温度估计为36,000 K(35,700 °C;64,300 °F),同时内部的压力大约是3,000至4,500GPa。

大气层

这是航海家1号太空船于1979年2月25日距离木星920万千米(570万英里)飞掠过木星时拍摄的影像。大红班下方白色的椭圆正是直径大约与地球相同的风暴。

木星有着太阳系内最大的行星大气层,跨越的高度超过5,000 km(3,107 mi) 。由于木星没有固体的表面,它的大气层基础通常被认为是大气压力等于1 MPa(10 bar),或十倍于地球表面压力之处。

木星永远被氨晶体和可能是氢硫化氨的乌云笼罩着。对流层顶的云,在不同纬度形成不同的区带,最著名的是热带区。这些区带分为亮色调的区(zones)和深色调的带(belts)。这些模式互不相容环流间的交互作用导致风暴和湍流,风速达到100m/s(360Km/h)的纬向急流是很常见的。每一年,各区都有着不同的宽度、颜色和强度,但对天文学家而言,依然可以稳定的给予识别和指定

云层大约只有50 km(31 mi)深,并且至少包含两层覆盖的云:厚厚的下层和薄且清晰的区域。在氨云层下面也有薄薄一层的水云,有证据显示木星的大气层中也有闪烁的闪电。这是由水分子的极性造成的,它使得创造闪电所需要的电荷能够分离。这些放电的强度达到地球上的一千倍。水云可以形成雷暴,驱使热量从内部不断上升。

木星云层的橙色和棕色是内部涌升的化合物暴露在紫外线下,引起颜色的改变造成的。确切的构成仍然清楚,但被认为是含有磷、硫或可能是烃类。这些丰富多彩的或合物,称为发色团,与下层较温暖的云层混合。 区是由上升的氨结晶对流胞形成的,在观测上通常是较低层云的掩蔽物。

木星的低转轴倾角意味着两极能接收到的太阳辐射远远的少于行星的赤道地区。形星内部的对流输送大量的能量到极区,使云层的温度能够平衡。

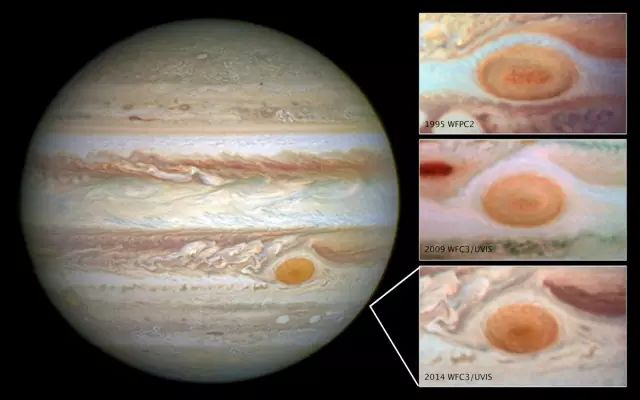

大红斑和其它涡旋

木星 -大红斑的大小在缩减中(2014年5月15日)。

木星最著名的特征是大红斑,这是比地球大的一个持久性反气旋风暴,位置在赤道南方22°,至少在1831年以来,就已经知道它的存在,并且可能更提早至1665年。来自哈伯太空望远镜的影像显示多达两个红斑毗邻著大红斑。这个风暴大到可以使用地基的小口径12 cm或更大的望远镜看见 数学模型建议这个风暴是稳定的,可能是这颗行星上的一个永久性的特征。

鹅蛋形物体的自转是逆时针方向,周期大约是六天。大红斑的维度是24,000至40,000千米 X 12,000至14,000千米。它的直径大到可以容得下2至3颗地球。这个风暴的最大高度比周围的云层高出约8 km(5 mi)。

风暴通常都发生在巨行星大气层的湍流内,木星也有白色和棕色的鹅蛋形风暴,但较小的那些风暴通常都不会被命名。白色的鹅蛋倾向于包含大气层上层,相对较低温的云。棕色鹅蛋形是较温暖和位于普通云层。这种风暴持续的时间可以只有几个小时,也可以长达数个世纪。

在航海家证实大红斑的特征是一场风暴之前,因为它相对于周围其余的气团有时快,有时慢的差异旋转,已经是强有力的证据,表明大红斑与行星表面或深处的地形特征没有关联性。历史上的纪录显示,它已经比任何可能故的标志绕着行星多旋转了好几圈。

在2000年,在南半球有一个外观与大红斑类似,但较小的大气特征出现。这是由几个较小的白色鹅蛋形风暴合并成的一个特征 -三个在1938年首度被观测到的较小的鹅蛋形风暴。合并后的特征被命名为鹅蛋形BA,并且因为它的强度增加,颜色由白转红,被昵称为幼红斑。

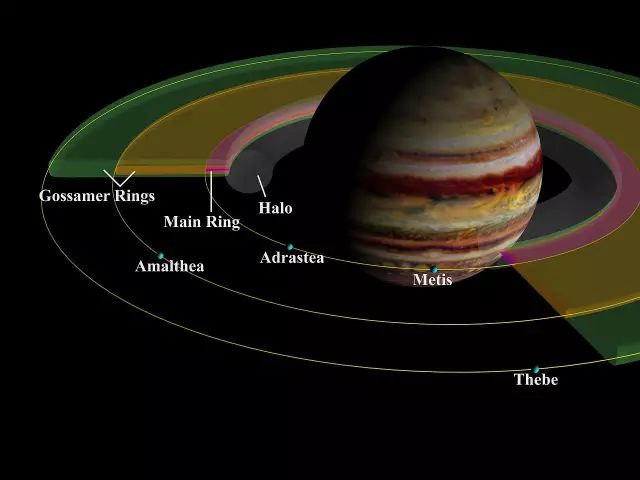

行星环

木星环

木星有个黯淡的行星环系统,约有6,500千米宽,但厚度不到10千米。由大量尘埃和黑色碎石组成,以大约7小时的周期围绕木星旋转。环由三个主要的部分组成:内侧像花托,是由颗粒组成的晕环,中间是相对明亮的主环,还有外圈的薄纱环。这些环,看起来是由尘埃组成,而不像土星环是由冰组成。主环可能是从卫星阿德剌斯忒亚和梅蒂斯喷发的物质组成。正常应该落回卫星的物质由于受到木星强大引力的影响,被木星吸引住。这些材料转变轨道的方向朝向木星,新的材料又因为碰撞影响而继续被加入。以相同的方式,特贝和阿马尔塞可能组成薄纱环尘土飞扬的两个部分。也有证据显示沿着阿马尔塞的轨道可能有一连串与这颗卫星碰撞构成的岩石碎片。

磁层

木星的磁场强度是地球的14倍,范围从赤道的4.2高斯(0.42mT)到极区的10至14高斯(1.0-1.4mT),是太阳系最强的磁场(除了太阳黑子)。这个场被认为是由涡流产生的 -旋流运动的导电材料- 核心的液态金属氢。在埃欧卫星的火山释放出大量的二氧化硫,形成沿着卫星轨道的气体环。这些气体在磁层内被电离,生成硫和氧的离子。它们与源自木星大气层的氢离子,在木星的赤道平面形成等离子片。这些片状的等离子与行星一起转动,造成进入磁场平面的变形偶极磁场。在等离子片内的电流产生强大的无线电签名,造成范围在0.6至30MHz的爆发。

在距离木星大约75木星半径之处,磁层与太阳风的交互作用生成弓形震波。环绕着木星磁层的是磁层顶,位于磁层鞘的内缘 -磁层顶和弓形震波之间的区域。太阳风与这些去的交互作用拉长了木星背风面的磁层,并且向外延伸至几乎到达土星轨道的位置,而面向太阳方向也有数百万千米厚。木星的四颗大卫星的轨道全都位于磁层内,受到保护而得以免受太阳风的侵袭,因此木星的卫星全都位于它的磁层之中。 伽利略号的大气探测器在木星环与高层大气之间新发现一个强幅射带,类似地球的范艾伦辐射带,但比范爱伦辐射带强10倍左右,其中有高能的氦离子。

木星的磁层要为从这颗行星两极地区激烈发送的电波辐射负责。木卫埃欧(见下文)剧烈的火山活动,喷发出的气体进入木星的磁层,产生一个托环状环绕着木星的微粒。当埃欧穿过这个托环时,相互作用生成的阿尔文波使游离的物质进入木星的极区。一个结果是,无线电波通过回旋加速器的迈射机制,和能量沿着圆锥形的表面传输出去。当地求雨这个锥面交会时,木星发射的无线电波会超过太阳输出的无线电波。

轨道和自转

木星是行星中唯一与太阳的质心位于太阳本体之外的,但也只在太阳半径之外7%。木星至太阳的平均距离是7亿7800万千米(大约是地球至太阳距离的5.2倍,或5.2天文单位),公转太阳一周要11.8地球年。这是土星公转周期的五分之二,也就是说太阳系最大的两颗行星之间形成5:2的共振轨道周期。木星的椭圆轨道相对于地球轨道倾斜1.31°,因为离心率0.048,因此近日点和远日点的距离相差7,500万千米。木星的轨道倾角相较于地球和火星非常小,只有3.13°,因此没有明显的季节变化。

木星的自转是太阳系所有行星中最快的,对其轴完成一次旋转的时间少于10小时;这造成的赤道隆起,在地球以业余的小望远镜就可以很容易看出来。这颗行星是颗扁球体,意思是他的赤道直径比两极之间的直径长。木星的赤道直径比通过两极的直径长9,275 km(5,763 mi)。

因为木星不是固体,他的上层大气有着较差自转。木星极区大气层的自转周期比赤道的长约5分钟,有三个系统做为参考框架,特别是在描绘大气运动的特征。系统I适用于纬度10°N至10°S的范围,是最短的9h50m30.0s。系统II适用于从南至北所有的纬度,它的周期是9h55m40.6s。系统III最早是电波天文学定义的,对应于行星磁层的自转,它的周期是木星的官方周期。

观测

木星合月。

木星通常是天空中第四亮的天体(在太阳、月球和金星之后),但有时候火星会比木星亮。依据木星相对于地球的位置,可以表现出不同的视星等,在冲时最亮是-2.9等,在与太阳铜像的合时,会降至-1.6等。木星的角直径也会随之改变,从50.1到29,8弧秒。木星在轨道上经过近日点附近时的冲最适宜观赏,木星上次是在2011年3月经过近日点,所以在2010年和2011年9月的冲是最有利的。

地球每398.9日会在轨道上超越木星一次,这个时间称为会合周期。每当会合之前,木星都会相对于背景的恒星出现明显的逆行运动。这是木星似乎在夜空中向后(向西)移动一段,执行循环的运动。

木星接近12年的轨道周期对应于黄道的星宫。也就是,木星每一年约向东移动大约30°,约是一个星宫的宽度。

因为木星的轨在地球轨道之外,所以从木星看地球的相位角永远不会超过11.5°。也就是,从地球用望远镜观看木星时,它几乎都是呈现满月的姿态。只有当太空船飞近木星时,才会看见新月形的木星。 通常,一架小望远镜就能看见木星的四颗伽利略卫星和跨越木星大气层明显的云带。 当大红斑面向地球时,小口径的望远镜也有机会看得见。

卫星

木星与伽利略卫星。

木星有67颗卫星。木星是人类迄今为止发现的天然卫星最多的行星,俨然一个小型的太阳系:木星系。1610年1月,意大利天文学家伽利略最早以望远镜发现木星最亮的四颗卫星,并被后人称为伽利略卫星。它们环绕在离木星40~190万千米的轨道带上,由内而外依次为木卫一、木卫二、木卫三、木卫四,然而近年中国有天文史学家提出在公元前364年,甘德以肉眼发现木卫三,但直至现时还未被公认。在1892年巴纳德以望远镜肉眼观测发现木卫五后,木星的其他卫星皆透过照相观测或行星际探测器的相片发现。

伽利略卫星,由左至右,与木星的距离由近至远排列:埃欧、欧罗巴、佳利美德、卡利斯多。

在以后的几个世纪中(至1950年代),人们又接连发现了12颗较大的卫星,使木星卫星的总数达到了16颗。直至1979年美国旅行者一号及1995年伽利略号等飞临木星系的时候,又发现了许多更细小的、离木星更远的天然卫星,使人类所知的木星系卫星总数达到67个,成为太阳系拥有最多天然卫星的行星,这数字还很有可能继续增加。

埃欧、欧罗巴和佳利美德,这些在太阳系中最大的卫星,轨道的形成拉普拉斯共振的模式;埃欧每绕木星运转4圈,欧罗巴也很精确的绕着木星转2圈,佳利美德则很精确的绕木星转一圈。因为每颗卫星都在轨道上相同的点受到相邻卫星额外的拖曳,这种共振造成的引力效应使它们的轨道被扭曲成椭圆的形状。另一方面,来自木星的潮汐力致力于将它们的轨道弄成圆形。

它们的轨道离心率造成当木星的引力拉扯它们接近时,这三颗卫星的形状规律的扭曲;而当他们远离时,又会回复到比较接近球体的形状。这种潮汐的扭曲使卫星的内部摩擦生热,最显而易见的是最内侧的埃欧(受到最强的潮汐力)异于平常的火山活动;和程度较轻的欧罗巴表面年轻的地质(暗示卫星的外观最近重新铺过)。

木星的天然卫星欧罗巴。

在航海家任务之前,基于它们整齐排列共通的轨道要素,木星的4颗卫星被分成4个群组。之后,大量新的小卫星使这个画面变得复杂起来。现在被认为有六个主要的群组,还有一些特立独行,与其它的卫星显然有所不同。

基本的子群是8颗在内侧的周期性卫星,它们有着在木星赤道平面附近,接近圆形的轨道,并且被认为是与木星同时形成的。其它的卫星,包括数目不详的不规则小卫星,有着椭圆与倾斜的轨道,被认为是被捕获的小行星或是被捕或小行星的碎片。属于同一群的不规则卫星共用相似的轨道要素,因而可能有着共同的起源,或许是一颗大卫星或是碎裂的一个天体。

与太阳系的交互作用

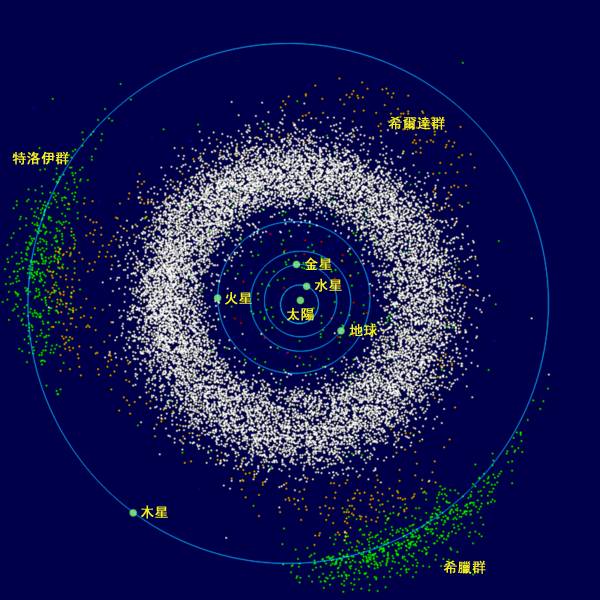

伴随着太阳,木星的引力影响与帮助塑造了太阳系。除了水星以外,太阳系行星的轨道平面都比较接近木星的轨道平面,而不是太阳的赤道平面(水星是唯一轨道平面比较接近太阳赤道的)。在主小行星带的柯克伍德空隙主要是由木星造成的,而且这颗行星可能也要对内太阳系历史上的后期重轰炸期负责。

此图显示与木星共轨道的特洛伊小行星,以及主小行星带。

和它的卫星,木星的引力场控制了无数被安顿在拉格朗日点的小行星。这些小行星在木星之前或跟随在木星之后一起绕着太阳公转。它们被称为特洛伊小行星,并且分为希腊营和特洛伊营,以纪念伊利亚特。第一颗是马克斯·沃夫在1906年发现的(588) 阿基里斯,自此之后,迄今已经发现了数千颗,其中最大的是(624) 赫克特。

大多数短周期彗星属于木星族 -定义为轨道半长轴比木星小的彗星。木星族彗星被认为起源于海王星轨道之外的古柏带。在接近木行时,轨道受到摄动进入较短的周期,然后在木星和太阳的引力交互作用下,规律地环绕着太阳。

撞击

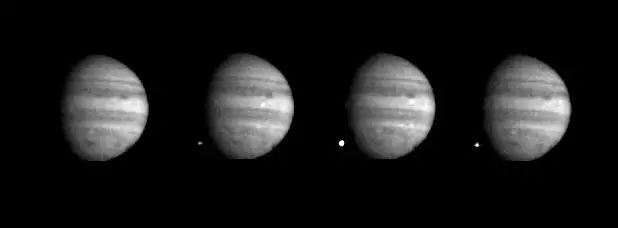

1994年7月22日8:06 12~19 UT在木星轨道的伽利略号所摄W核撞击照片(图片由左至右),只发生数秒间之闪光(亮点)

由于其巨大的重力井和邻近内太阳系,木星被称为太阳系的真空吸尘器。它是太阳系内最频繁接受到彗星撞击的行星。它被认为是保护内太阳系的行星得以免受彗星的轰击。最近的电脑模拟显示,木星重力的摄动虽然可以改变进入内太阳系彗星的轨道,将它们吸积或弹出,但并未减少进入内太阳系的彗星数量。这仍然是天文学家争议的主题,有些人信它会将古柏代的彗星拉近地球,而另一些人认为木星保护地免于受到被宣称来自欧特云的彗星撞击。木星被小行星和彗星撞击的经验是地球的200倍。

在1997年,对历史上的天文图绘的调查认为乔凡尼·多美尼科·卡西尼可能在1690年纪录了一次木星被撞击的疤痕。调查也确认其它8个候选的观测可能性太低或不是撞击事件。在1979年3月,航海家1号在与木星相遇时拍到一颗火球。在1994年7月16日至7月22日这段期间,超过20颗舒梅克-李维九号彗星(SL-9,正式的名称是D/1993 F2)的碎片撞击在木星的南半球,首次提供了直接观测太阳系内两个天体的碰撞。这种撞击对木星大气的成分提供了有用的资料。

在2009年7月19日,在系统2的经度216度之处发现被撞击的位置。这个撞击在木星的大气层留下一个与长圆形BA的大小相似的黑点。红外线的观测显示在撞击点上有一个亮点,意味着撞击造成南极地区低层区域大气层的温度升高。

在2010年6月3日,澳洲的业余天文学家 Anthony Wesley观测到一颗火球的撞击,造成小于以前观测到的事件。稍后,另一位菲律宾的业余天文学家也录影捕捉到这次事件。2010年8月20日又有人见到一颗火球。

2012年9月19日,又检测到另一颗火球。

哈伯太空望远镜的影像显示2009的木星撞击留下大约8,000千米(5,000英里)长的痕迹。

生命的可能

在1953年,米勒-尤里实验证明了闪电和存在于原始地球大气中的化合物组合可以形成有机物(包括氨基酸),可以做为生命的基石。这模拟的大气成分为水、甲烷、氨和氢分子;所有的这些物质都在现今的木星大气层中被发现。木星的大气层有强大的垂直空气流动,运载这些化合物进入较低的地区。 但在木星的内部有更高的温度,会分解这些化学物,会妨碍类似地球生命的形成。

在木星,因为在木星的大气层中只有少量的水,还有任何的固体表面都在深处压力极大的地区,因此被认为不可能存在任何类似地球的生命。在1976年,在航海家任务之前,曾经假设基于氨与水的生命可能在木星大气层的上层进化。这一假设是基于地球的海洋态环境,顶层有简单的光合作用浮游生物,低层的鱼可以喂食这些生物,而肉食的海洋生物可以猎食这些鱼。

在木星的一些卫星,地表之下可能有海洋存在,导致这些卫星更可能有生物存在的猜测。