中国首部重工业科幻电影《流浪地球》在引爆中国人观影热情的同时,也让另一种现象浮出水面,那就是针对这部电影的恶意差评。

任何一部电影都不会是十全十美,特别是科幻电影这个门类,中国人的经验本来就少,出现各种硬伤瑕疵也是难以避免,不是说不能批评。

但是有一类批评明显偏离了电影本身,而仅仅因为这部电影是中国人拍的,中国人演的,甚至仅仅因为其中一个演员曾经演过另一部带有民族主义倾向的电影,就对这部电影进行贬低嘲讽,无论如何不是一种正常的现象。

这一现象并非孤立存在。最近几十年来,中国的舆论界中长期存在一种特定群体,对于中国、中国人、中华民族、华夏文明持有近乎应激性、潜意识的、针对性明确的厌恶与仇恨情绪,甚至在一段时间内成为舆论的“主流”。由于这一症状与创伤后压力症候群(PTSD)极为类似,因此他们也被冠以“PTSD患者”的称号。

这些“PTSD患者”热衷于谈论中国人的“劣根性”,“奴性”,华夏文明的腐朽落后,另一方面则对欧美日等发达国家进行各种各样的赞美、崇拜、向往。这样的言论自然会激起另一群人的反感与愤怒,因此唇枪舌剑你来我往,打得不亦乐乎。

在这些论战中,一个关键词高频出现,那就是

民族主义

。

在PTSD患者看来,民族主义就等于独裁专制、集中营、法西斯主义、种族主义、义和团;民族主义是一切罪恶的渊薮,必须除之而后快,因此这些人也被冠以“

逆向民族主义者

”的称号。

如果放眼世界,情况就更加有趣。美国现任总统特朗普,一直自称是“民族主义者”,欧洲各国也普遍出现民族主义抬头的现象,引发了各国程度不一的政治斗争。

那么,到底什么是逆向民族主义?这种思潮是如何形成的?我们应当如何认识、评价以及对待它呢?

本系列将纵观古今,聊一聊逆向民族主义的前世今生。

一、民族主义的由来

要想知道什么是逆向民族主义,首先要明确什么是民族主义。“民族主义”这个概念十分复杂,大概有两百多种不同的定义,一一辨析是不可能的,只能择其主流进行简述。

按照学术主流的说法,民族主义的概念最早发源于1648年威斯特伐利亚和约。根据这一和约,曾经一统天下的天主教神权体系已经无可避免趋于瓦解,民族国家开始登上历史舞台,国家之上再无权威,而所谓的国家即为民族国家,体现为一种“市民的民族模式”(a civil model of nation)或“国民的民族模式”(a people model of nation)。

威斯特法利亚合约的签订

这些“民族国家”的崛起,一方面伴随着政治、经济、文化、军事的强盛,另一方面则带着资本主义生产方式内生的对外扩张的需要,肆无忌惮地表达对自己以外的民族或国家的厌恶与蔑视,国家之间的战争越演越烈。

19世纪的法国大革命和接踵而至的拿破仑时代,则进一步催化了整个欧洲民族主义的觉醒。首先在法国大革命前期,法国面临反法同盟的围剿,国家危在旦夕,法国人爆发出强烈的民族主义意识,高唱《马赛曲》(现为法国国歌)与敌人作战。当拿破仑登基称帝,法国人的铁蹄踏遍欧洲,又轮到欧洲各国民族主义觉醒,在民族主义的旗帜下与法国军队作战。

马赛曲浮雕

以美国独立战争为起始的殖民地独立运动,则代表了另外一类民族主义运动。民族主义思潮在殖民地广泛发展,为独立运动进行了充分的思想动员,于是才会有北美、加勒比海、南美洲各殖民地相继独立的情况出现。

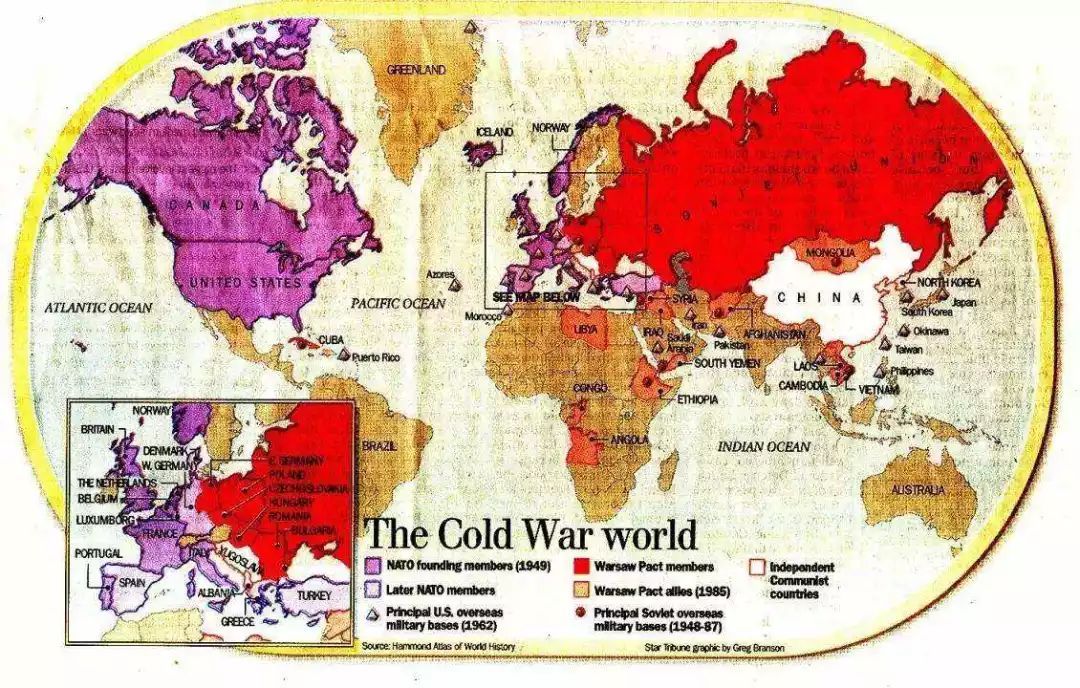

二十世纪,以中国革命为代表,反殖民、反侵略、反压迫运动席卷全球,也就是民族主义席卷全球的结果。与之前几个世纪不同的是,二十世纪的民族主义和民族国家之上,还存在两大超民族、超国家思潮,那就是以美国为代表的自由主义,以及以苏联为首的共产主义。

美苏冷战

这种情况反而类似威斯特伐利亚体系之前的欧洲,国家之上还存在超国家的天主教神权体系。

二十世纪九十年代共产主义体系崩溃,自由主义体系一统天下。然而到了今天,自由主义体系也显现出崩溃前兆。

那么,到底什么是民族主义?

首先,对民族主义做如下描述:以某一个特定人类群体的利益为基础的思想及运动。该特定人类群体基于共同的语言文字、共同的历史渊源,共同的文化习俗、共同的道德观念,彼此相互识别并达成认同。

更抽象地说法,民族主义是不同人类群体相互斗争的产物,是识别“自己人”与“敌人”的身份标识,是连接自己人的情感纽带。

与宗教或意识形态为基础的人群划分不同,民族主义的产生通常是被动的,是面对共同敌人的威胁时,出于求存的需要,尽可能团结一切可以动员力量的思想动员。在抗日战争时期,不仅国共之间握手言和,各种土匪、流氓、黑帮、军阀都尽释前嫌一致对外,为抗日做贡献,就是在民族主义的感召下结成的统一战线。

民族主义是斗争的产物,它一旦产生,就不会自动消亡,而是按照自身的逻辑继续发展。

民族主义从一开始就带有强烈的斗争性。

如果敌人不复存在,那么针对自己人的精神动员也不复存在,民族主义就会自动消失;反过来,民族主义为了维系自身存在,就要想方设法去寻找一个外部敌人。

这方面,美国是个很好的例子。美国一直在给自己寻找一个外部敌人,如果没有就塑造一个。美国诞生初期,原宗主国英国是它的敌人;后来,德国和日本成为它的敌人;再后来,苏联成为它的敌人;然后又轮到经济高速发展的日本;当美国独步天下之后,恐怖主义又成为它敌人。如今,不论中国怎么想,美国都要把中国推到它的敌人的位置上去。

由于民族主义是与斗争相互联系的,因此它会在两种状况下达到巅峰:

一种是主体民族处于生死存亡的边缘,称之为保护性民族主义,此时所起到的作用是保护主体民族的继续存在,这也通常是民族主义诞生的过程;

另一种是主体民族相对于其它民族具有相对优势,称之为扩张性民族主义,主体民族对于本民族所取得的成就充满了自豪感,进一步激发获得更大成就的动力,这是推动大国崛起的重要精神支柱。

二、中国特色的民族主义

我们常说“中国特色”,是因为中国确实独一无二,只此一家,别无分店。对于民族主义来说,也充满了中国特色,上述描述对于中国也并不完全适用。

按照演化经济学的理论,实际上各个国家和地区的发展路径都是独特的,因此各种民族主义也有各自的特色,但是由于中国发展道路的特殊性,中国的民族主义与其他所有地区都存在显著差别。

中国是人类历史上唯一的文明型国家,华夏民族从诞生初期就是一个超越血缘和地域的“广土巨族”,中国的文字是主流语言中唯一的表意文字,华夏民族是唯一绵延五千年,未曾发生文明中断的民族,这一切都造就了中国特色的民族主义。

西方的民族主义起源于人与人之间的斗争,而中国的民族主义起源于人与自然之间的斗争。

黄河是华夏文明的母亲河,然而这条河流十分脾气暴躁,动不动就泛滥、改道,给华夏先民造成了巨大的灾难。为了驯服黄河,各个部落联合起来,在英雄人物大禹的领导下,历经数十年的艰苦奋斗,终于暂时消除了水患。此后几千年间,中国人不断与黄河展开艰苦卓绝的斗争。在与自然敌人的斗争中,中国人彼此依靠,相互信赖,结成“命运共同体”,这就是华夏民族的由来。

毛泽东曾说过:“你们可以藐视一切,但是不能藐视黄河。藐视黄河,就是藐视我们这个民族……”

电影《流浪地球》中,人类在巨大的自然灾难面前,组建联合政府,万众一心、团结一致克服艰险,奋勇前行,也是华夏民族精神的体现。

华夏民族也是在保卫家园的斗争中诞生,但是它不针对任何人类敌人,因此它也不会因为外部人类敌人的消亡而消亡。

华夏民族的核心精神是利用技术,改造自然,将家园变得更美好。

由于要应对自然的挑战,那就必须抛弃鬼神崇拜,解决实际问题。华夏民族是最早从原始蒙昧的神灵崇拜中挣脱出来,将主要精力花在如何提升技术手段,发展生产力上,因此文明水平显著高于其他文明。

华夏文明历史上的超级工程,例如长城、大运河,都是出于实际功能需要而修建,而其他文明耗费大量人力物力修建金字塔、神殿、大教堂、斗兽场,都跟发展经济没有半毛钱关系。

文明境界高下立现。

华夏二字中的“华”,是由植物的“花朵”义发展成一个褒义的形容词,表示光华、繁荣、文明进步之意,“夏”字古通“厦”,表示高大华美的房屋。先民们以“华夏”自称,言语中流露出强烈的自豪感,表明自身处于文明的中心。

从一开始,华夏民族就不针对任何其他民族,而是以华服美食、诗歌艺术、音乐舞蹈,琼楼玉宇,各种高大上的富裕生活方式为特征,代表先进生产力的发展方向。

华夏民族的这种文明特征,使得周边民族产生了“自惭形秽”的心理,厌恶和抛弃自身落后的文化传统,对华夏文明及其生活方式不由自主地心生向往、引发疯狂崇拜和归化。

在当时的技术水平下,在自然力量面前,人类的力量是很渺小的,因此要与自然斗争,人数是多多益善。因此,华夏民族对于其他民族的归化,也基本持乐见其成的态度。

世界最早的一批“逆向民族主义者”,也就在这些周边民族中诞生。

在此过程中,华夏文明的范围也不断扩张,从黄河中下游扩展到长江中下游。由于异民族的不断归化,华夏民族的规模也在不断膨胀。

三、华夏文明危机与逆向民族主义

与前述西方特色的民族主义对比,可以进一步发现如下特征:

1、西方的民族主义具有强烈的敌对性和封闭性,生是本民族的人,死是本民族的死人。

一个民族的民族主义高涨,只会激发其他民族自身的民族主义与之对抗,而不会造就广泛的认同感,即使拿“自由平等博爱”这种高大上的话语说事也不好使。就算想里通外国当带路党,也很难被其他民族所接受。因此,在这些民族中,叛徒、X奸只是零星出现的个别现象,几乎没有“逆向民族主义者”生存的土壤。

2、中国特色的民族主义是开放性的,以精神认同为特征,不存在明显的封闭性,因此从一开始就伴随着“逆向民族主义”。

所谓“逆向民族主义”,与“民族主义”一样是以民族利益为核心关切,只不过民族主义的对象是本人所在的民族,而逆向民族主义则是以否定本民族的利益为核心关切,极端情况下甚至不惜消灭本民族(的精神)。这种否定有可能是为了其他民族的利益,也可能是为了某种超越民族的意识形态。

“逆向民族主义”一词在本文中一般是中性的,并没有特定的贬义或褒义色彩。

比如,古罗马时期的犹太人约瑟夫斯是一个逆向民族主义者,由于对罗马文化的向往,以及对本民族文化的厌恶,他可以带着罗马军队对耶路撒冷屠城,差点将犹太人灭族(参见《

史上最成功的“带路党”是如何灭亡自己的祖国的?

》)。卡尔·马克思同样出身于犹太民族,也是一个典型的逆向民族主义者,他消解犹太民族精神的目的,是为了全人类的解放。

在《论犹太人的问题》

一文中,马克思写道,“犹太人的宗教的基础本身是什么呢

?实际需要,利己主义。”“犹太人的神世俗化了,它成了世界的神。票据是犹太人的现实的神。犹太人的神只是幻想的票据。”“犹太人的想象中的民族是商人的民族,一般地说,是财迷的民族。”犹太人的解放需要消除这一经验本质——经商牟利及其前提,消除人的个体感性存在和类存在的矛盾。因此,“犹太人的社会解放就是社会从犹太精神中解放出来”。

开放性是一柄双刃剑,当华夏文明强大时,周边民族就会出现大量心向华夏的“逆向民族主义者”;当华夏文明衰弱时,本民族内部也会出现大量反华夏的“逆向民族主义者”。

换句话说,在特定历史条件下出现众多汉奸,正是华夏文明的本质决定的。

华夏文明第一次危机,发生在西周末期,以公元前771年西北游牧民族犬戎攻陷西周都城镐京为标志。都城落入华夏文明圈之外的异族之手,这是自古以来从未发生过的大事,对人们心理上的冲击极为强烈,民族自信、制度自信和文化自信出现重大危机。

这次危机持续了几十年,直到齐国在管仲的辅佐下实行富国强兵的政策,逐渐强大起来,实行“驱逐夷狄,保合诸夏”的国策后才算告一段落。

因此孔子赞赏道:“微管仲,吾其被发左衽矣”,意思是:如果没有管仲,华夏文明恐怕不保(披头散发穿左衽的衣服,都是蛮族的习俗)。

管仲像

华夏文明的第二次危机,出现在秦末汉初,直到汉武帝时才结束。秦朝统一是华夏文明历史上的一次重要内部整合,具有相同文明特征的多个国家合并为一个国家,也就是消灭掉华夏民族之下的各个“亚民族”,引发了各个“亚民族”的激烈反噬。

从此时开始,中国的民族主义也开始出现了类似西方的相互对抗的特征。正如鸟、昆虫、蝙蝠都长出了翅膀,这种变化可以看作相似环境之下的趋同演化。

秦末战乱极大消耗了华夏文明的实力,亚民族残余存在相对于中央政府的分离主义倾向。与此同时,匈奴诸多部落在冒顿单于麾下统一起来,成为华夏文明的大敌,形成两大民族的对抗态势。于是,这些亚民族残余夹在汉匈之间,扮演“逆向民族主义”的角色。

史籍记载的第一个“逆向民族主义者”韩王信,是韩国王室后代。在韩王信的带路下,四十万匈奴铁骑轻取雁门关,直指太原。汉朝刚建立,就遭遇对外战争的巨大挫败,不得不和亲称臣。(此外,还有卢绾、陈豨也先后投靠匈奴)

面对屈辱的败仗和纳贡,华夏民族的自信再一次遭遇空前打击,由此出现了史上第二个著名的逆向民族主义者——中行说。中行说是汉文帝时期宫中的一个太监,被选作和亲公主的陪同人员。到了匈奴那里就立即投诚,并献上一系列针对汉朝的计策。

《汉武大帝》中中行说的形象

汉朝和亲纳贡尽管是被迫的,其中也包含了“和平演变”的用意。这个计策出自著名的谋臣贾谊。他提出“三表五饵”之策,三表是正面宣扬汉朝的先进文化和价值观,通过文化和价值观输出使得匈奴人心生向往;饵,就是诱饵,五饵都是属厚赏的内容,即对于匈奴民众,尽量用各种办法满足他们的物质欲望和精神享受,达到“牵其耳、牵其目、牵其口、牵其腹,……又引其心,安得不来”的目的。