前段時間,朋友送來一本閒書,是黃裳先生身後佚文和書信的合集,題作《榆下夕拾》(齊魯書社,2010年6月出版)。昨天略一翻檢,因爲感興趣的內容實在不多,不到二十分鐘也就看完了。

《榆下夕拾》封面

值得一談的話題,是下面這樣幾件閒事。

第一件,是光復後周作人因所謂“文化漢奸”罪受審的情況。當時,黃裳先生身爲記者,給《文匯報》寫稿子,報道這件事兒,新聞紙上的標題,是《三審周逆作人》。這跟他談舊書,抒發閒情逸,性質不大一樣,算是職務工作。不過看文字的筆調,對“周逆作人”這個“文化漢奸”,他顯然是滿懷憤慨的。衹是法庭內外的情況,似乎令黃裳先生頗感意外,甚至還很有些失落。

首先是去旁聽審判的人不像黃裳先生預想得那麼多,顯得“非常冷落而寂寞”。言外之意,好像是想說明,人們對這個“文化漢奸”並沒有表現出來應有的民族大義,以致羣情激憤地涌將上來,一看漢奸賣國賊的下場,所以纔會出現這樣的落寞情形。讓黃裳先生更覺難堪的是,在這寥落的旁聽者中,還有不少人,是前來瞻仰知堂老人風度的學生(以至到庭審結束,周作人先生下庭時,仍有包括新聞記者在內的一大羣仰慕者,竟然一直跟着他走),用現在的話來講,是很有一番追星的景象的。

不僅如此,上了法庭一看,讓黃裳先生感到更爲不可容忍、甚至很不可思議的事情,又接二連三地呈現在他的眼前:光復後的行政院祕書長蔣夢麟先生、教育部長朱家驊先生、北京大學校長胡適先生、北平圖書館館長袁同禮先生等一系列場面上的大人物,還或有意、或無意地提供了許多事證,足以證明周作人在敵僞時期保護北大校產和北平圖書館的書籍、未在北大校中搞“奴化”教育(當然是指“奴”之於“日”的教育,而不是指萬惡的國民黨政府不僅強制小民效忠其反動政府同時還要逼迫小民去愛強姦他們的官衙的那種“奴化”教育)以及幫助蔣中正的反動國民政府做事兒、掩護幫助反日人士,等等。

尤其值得一提的是,袁同禮先生還以北平圖書館正式公函的形式明確證明:“周在任僞北平圖書館館長一年中,書籍完整無失。”胡適先生提供的證據還表明,“復員”後查點北京大學的校產,“非但沒有損失,反而增加,並詳列增加的產業”,計有:A.翠華街僞理學院校舍一。B.松公府僞文學院新樓一。C.海運倉僞農學院棧房二座。D.西什庫醫學院全部。這些動產、不動產的價值,在什麼時候都不是個小數,袁同禮和胡適舉述的衹是事實。

法庭就是法庭,擺事實,講道理。法官大人用的是江蘇官話,周作人先生用的是浙江官話,一來一往,文明文雅,法官還對周家兄弟在寫小說方面的閒情逸事,表現出特別濃厚的興趣,聽得黃裳先生煞是掃興,不禁嘆息道:“大家對文化漢奸的興趣與常識不能相符。”所謂“常識”,無非是多數人的共識。這些法庭上的旁聽者,多半都是在淪陷區裏見識過“文化漢奸”的平民百姓,究竟是誰的興趣與常識不符,看黃裳記述的情景,恐怕還真不大好說。不知後來在上個世紀五十年代以後反覆不停地看過公審公判反革命分子大會的黃裳先生,面對那種“酣暢淋漓”的場面,再回想起當年寫這篇報道時所見到的情形,心裏會是一番什麼樣的滋味。

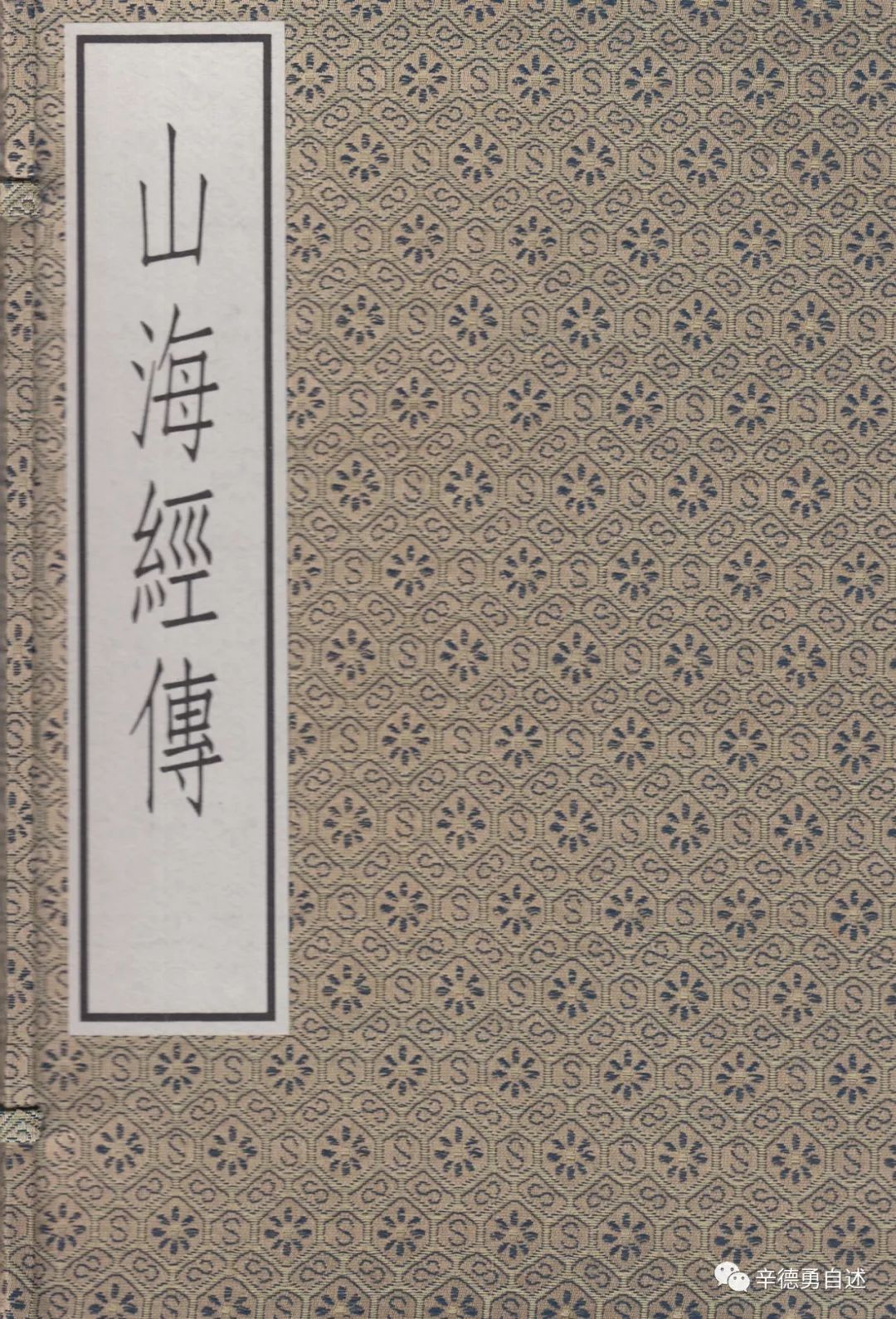

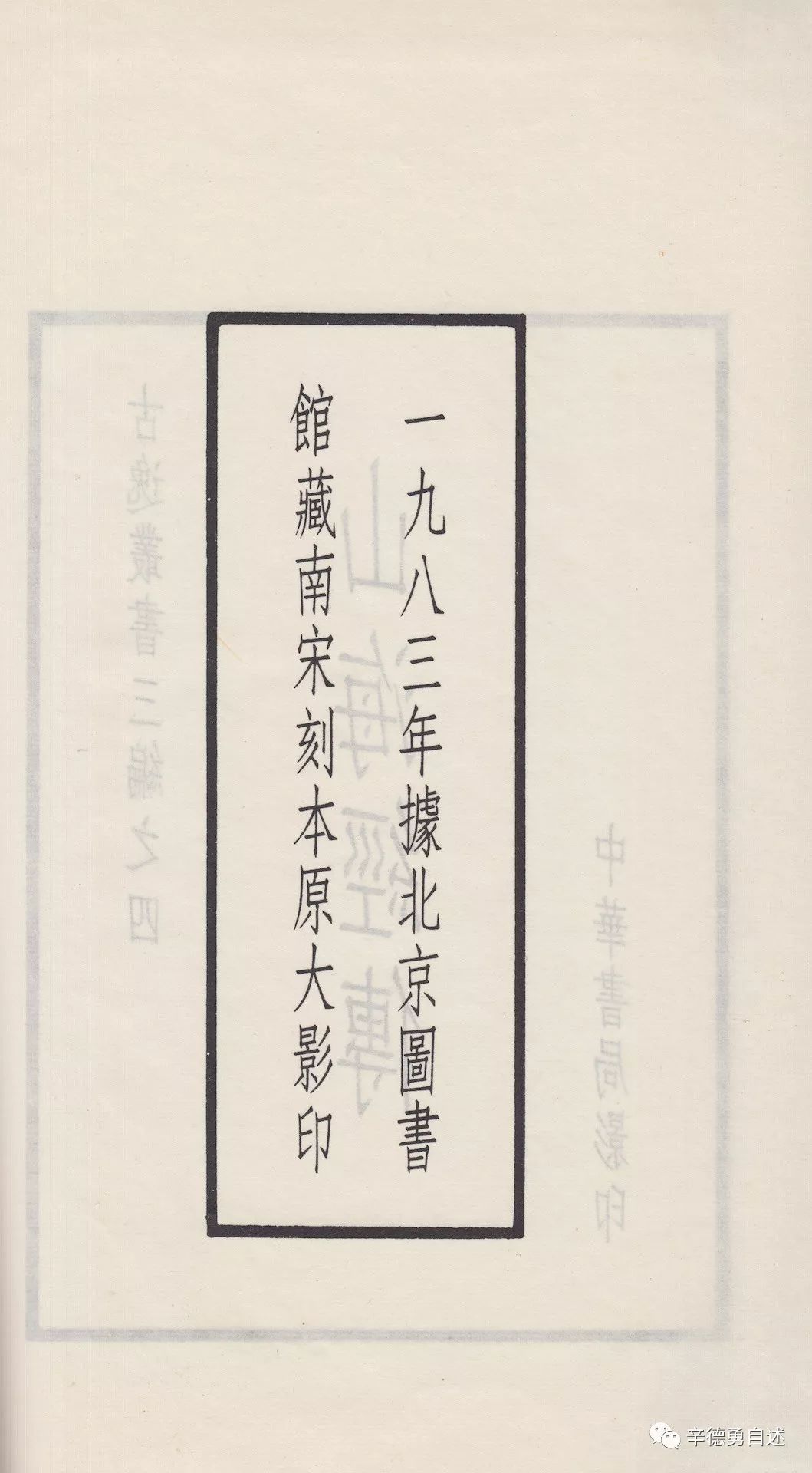

這本閒書裏讓我感興趣的第二件事,是黃裳先生寫給李一虻先生的一封信。信中談及對中華書局影印《古逸叢書三編》裝幀形式的看法,其要點有三。

一是這套叢書的印本有錦函者,亦有藍布函套者,黃裳先生以爲後者“雅俊”,實“遠勝錦函”,“因知古書固不以俗豔勝也”。

二是“全書皆能保持舊貌,不因稍有漫漶,動輒修版,爲商務之不如,則超越《續古逸叢書》矣”。蓋商務印書館之《續古逸叢書》,凡遇漫漶不清之字,則徑以墨筆描潤修版。

今日吾輩評論此法得失,須知張元濟先生當年主持其事,印行《續古逸叢書》等善本書籍,既非徒事玩賞,也不是僅供古籍研究專家用作校勘的材料,它是想把這些書用作普通唸書人案頭閱覽的讀本,而印本文字漫漶,“若不葺治,恐難卒讀”(《張元濟全集》第10卷《記影印描潤始末》)。所以,爲閱讀計,便不得不對那些模糊不清的文字加以描潤;可若是換一個角度,單純以存真計,則誠屬失宜。現在很多所謂“版本家”或是成長中的“版本”學人,往往在對張元濟先生這一片苦心未能稍予理解的情況下,就對商務印書館描潤古書的做法大加貶斥,實在輕浮得很,也無聊得很。

三是《古逸叢書三編》籤條、扉頁的字號都過大(依我看,更顯眼的,是與籤條字號相應的籤條的寬度實在是太過闊展了),所用仿宋字也不耐看;還有印書的牌記也是太大,堪稱前所未有。

《古逸叢書三編》的錦函、

書衣和牌記

上述第二點看法,其所論影印形式,是對這套叢書的讚美,實際無須做出什麼改變。除此之外,其餘兩點意見都很中肯,是懂書愛書者講的很在行的話。在這封信的末尾,附記有李一虻先生批轉給中華書局趙守儼先生的指示,令其就上述意見中可以更動的地方斟酌做些改進——當時,李一虻先生應該是身任國務院古籍整理小組的組長。可我們看到的實際情況,是後來的印本並沒有做出絲毫更改,如籤條、扉頁的字體和字號,如牌記的規格,都一如其故,甚至我後來買到的全套《古逸叢書三編》,更清一色地都是錦函裝幀。看來李一虻先生這個小組長的官威實在有限,或者倒過來說是中華書局的派頭實在是大,該怎麼做,還怎麼做。再看看後來以國家的名義出版的《中華再造善本》叢書,同類毛病,愈加令人無語。讀書人想要什麼樣的書,主持印書的官人,是根本不予理會的。

這本閒書裏最好玩兒的,是在寫給齊魯書社編輯周晶先生信裏談到的這件事兒:

手示奉悉。承見告又有兩種清代版刻圖錄即將問世,謝謝。不想此寂寞生活又有繼起者也。

黃永年序處處以顧廷龍、潘景鄭之《明本圖錄》爲例,而絕口不談《一隅》,事甚可笑。

讀其序,知此書編例,意在求備,而不棄通常書本,我的《一隅》,則反是,所求幾近(盡?)是不常見者。黃君對“珍本秘籍”頗有微詞,而斤斤於“代表性”者,此即與我著書用意最大區別所在,亦不可以代替《一隅》之要點也(德勇案:這段文字的標點,我重新做過,與《榆下夕拾》不盡相同)。

不喜歡古刻舊本的人,對這段文字講的是什麼,也許會一頭霧水,所以這裏先交待一下相關的背景:業師黃永年先生的“版刻圖錄”,是指他與賈二強學長合著的《清代版本圖錄》;黃裳先生的《一隅》,是指他出版的《清代版刻一隅》;顧廷龍、潘景鄭兩位先生的《明本圖錄》,是指他們兩人合著的《明代版本圖錄初編》。

讓我覺得好玩兒的是,黃裳先生在明明知道黃永年先生編著《清代版本圖錄》的宗旨同他的《清代版刻一隅》完全不同的情況下,爲什麼還會對業師在《清代版本圖錄》中“絕口不談”其書感到“甚可笑”?這笑的是什麼呢?他是關公,你是秦瓊,大路朝天,各走半邊,談你的書幹什麼?

或許是黃裳先生太看重自己的那本小書了,覺得不管是什麼人寫什麼樣的著述,衹要提到清代的版本,就都應該像現在我的國那些所謂博士論文那樣,一開篇就拉一長串兒書單,寫明阿貓阿狗都寫過哪些跟這個主題擦點兒邊兒的事兒?這未免太自作多情了。實話實說,在我這個後生晚輩看來,他老人家的笑容雖然憨態可掬,但多少有點兒傻。

業師黃永年先生和賈二強學長編著這部《清代版本圖錄》,並不是給玩兒書的閒人翻着看的,更沒有黃裳先生念茲在茲的“代替”其《清代版刻一隅》的意圖,而是爲系統認識古籍版本提供依據。

在這方面,最有學術份量的著述,先有趙萬里先生的《中國版刻圖錄》,而其明清部分存在明顯不足。明代,有顧廷龍、潘景鄭兩位先生合著的《明代版本圖錄初編》,可略補其憾,。永年師和二強學長編著這部《清代版本圖錄》,正是承繼於顧、潘之後再來更加清晰地顯現清代版刻的整體發展歷程。所以,永年師在序言中講道:

《明代版本圖錄初編》和一般單注目於善本、孤本的書影、圖錄不同,它力求全面。我們這部《清代版本圖錄》繼承了這個合理的做法,編錄了不少珍本、秘籍,但更多的是常見的有代表性的版本。

平平正正,不傾不欹,學問,就這麼個做法,可寫新聞紙出身的黃裳先生卻看得很不順眼,竟然覺得《清代版本圖錄》“處處以顧廷龍、潘景鄭之《明本圖錄》爲例”的編著原則“事甚可笑”。究竟是誰可笑呢?俗語云,道不同則不相爲謀,道不同也無法討論問題。學者和文人,本是兩種全然不同的人物。不過令人頗感意外的是,從他信中“不想此寂寞生活又有繼起者也”這句話可以看出,黃裳先生玩兒書玩兒得竟大有一番以清代版刻研究開山鼻祖自居的架勢,所以他纔會覺得黃永年先生對他不理不睬“事甚可笑”。可惜玩家即使玩兒的高明,終究也還衹是個玩主,和學問是攀比不上的。