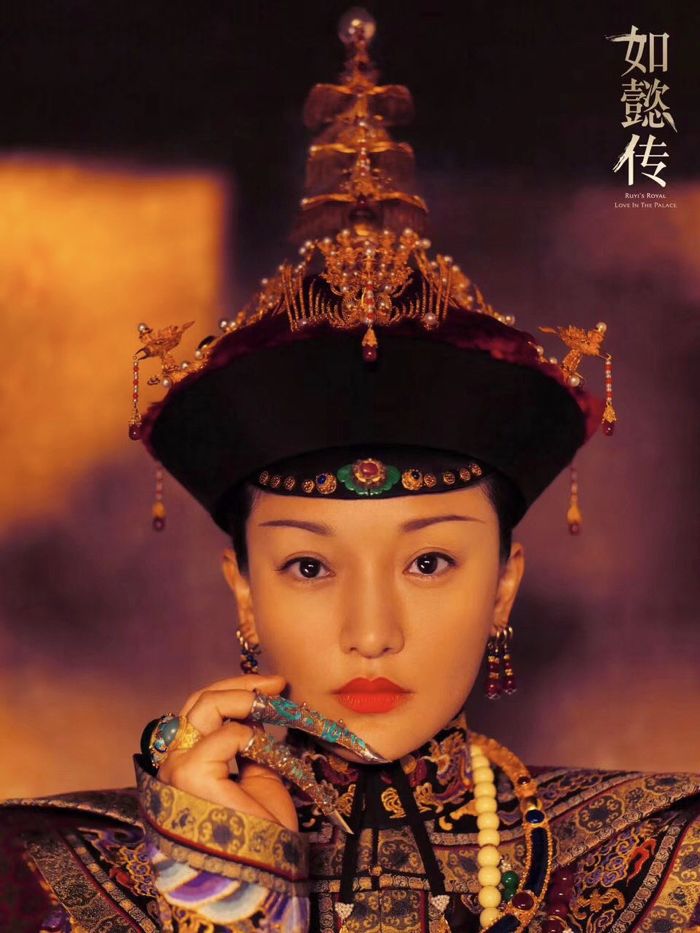

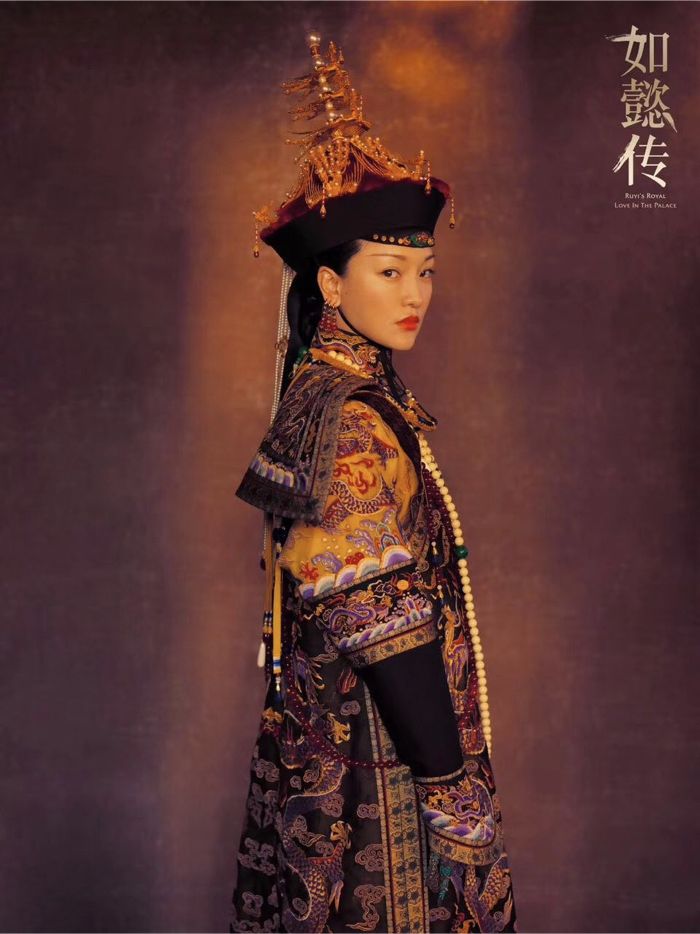

电视剧《如懿传》的人物海报公布时,朋友圈和微博几乎被刷爆。周迅、霍建华、陈冲、邬君梅、董洁等等演员都是我们熟悉的脸,照片里的他们却好像被定格在一个多世纪之前,只是让人从旧资料里惊鸿一瞥,而他们的命运和性格,全都一目了然。

摄影师尹超一共拍摄了18张剧照,他在拍摄前去故宫研究了许久那个年代的老照片,准备了好几个月。

“

即使是看起来简单的黑白照,不同的年代也用到不同的工艺,有些偏黄一些,有些偏蓝一些。有些照片里有置景,毯子代表什么?椅座又代表什么?

”

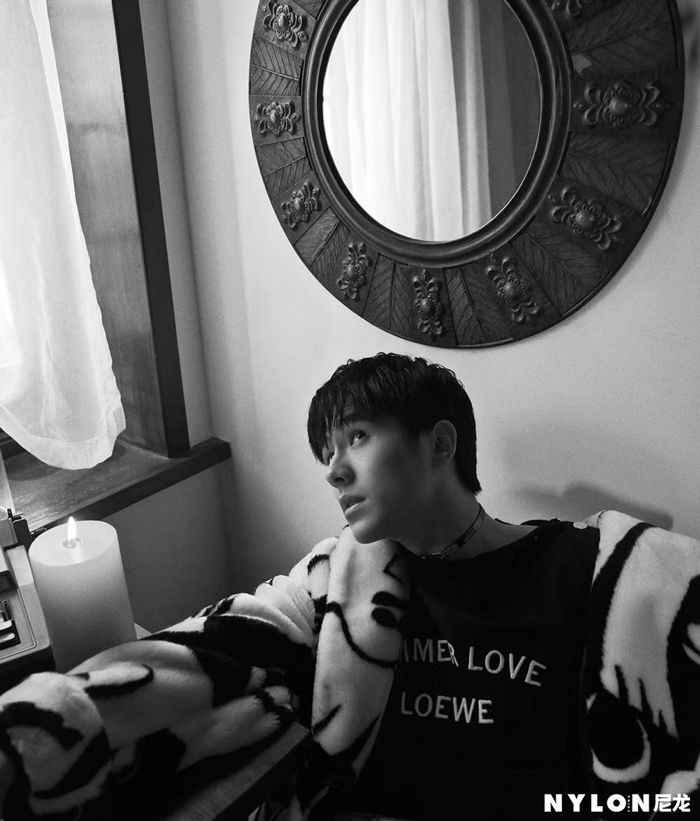

/ 摄影师·尹超

《如懿传》说的是一个清代的故事,但尹超并不打算照章全搬一套老照片,他想加入自己所理解的现代语言,调和新旧比例的平衡。

所谓“旧”

,是因为以前的人往往并不清楚自己坐在相机前要表达什么,“他们只是知道要完成‘拍照’这件事,所以情绪表达比较简单,甚至会表情呆滞。”

所谓“新”

,就是海报里应该有一种现代的肖像表达,“我希望从中透露出更多的信息来,让人提前感受到剧情和角色。哪怕只是一张照片,也是一场即兴表演的瞬间捕捉。一张肖像如果能让人翻来覆去看很久,就是因为其中有延伸、有余味。”

他搬出了湿版、4 X 5的大画幅相机、还有风琴机等真正的老式相机拍摄,它们的成片往往让人有“窥见灵魂”的感觉,是因为拍摄前需要等待。

“

曝光所需的时间特别长,所以拍摄对象至少有好几秒钟完全不能动,他们需要静心和专注,有一种特别的仪式感。

”

仪式感里混合着传统积淀而来的各种艺术,“背后还带着许多‘加持’,会给照片不停加入形而上的东西。”

之前尹超就尝试用湿版相机为模特杜鹃拍摄过一组时装大片,也拍过许多年轻人的肖像,正是那些近似老照片的成片质感,让他定下了方案。

“

我意识到,人物在照片里呈现出的气质并不取决于他们本身的年龄或者身处的时间,而是是否能被带回某一个时空里,并与它产生真正的连接。

”

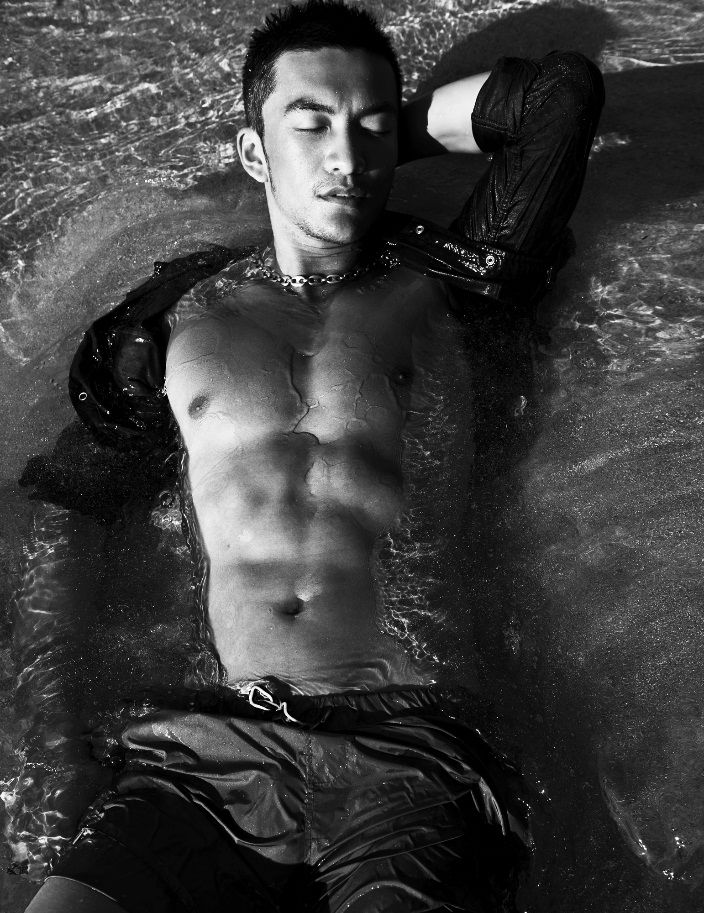

/ 尹超用湿版相机拍摄的模特杜鹃,原载《芭莎男士》杂志

这种形式的拍摄对于商业性的传播是否可行?他不确定,只是留了一份私心,近乎一场实验,“我不知道这套照片他们会不会用,但相信将来一定会有价值。”所有人都为成片的效果感到惊喜,明明就是站在眼前身处同一时间和空间的人,在照片上却拉开了距离,“这种可以拉远拉近的关系,让大家觉得很新鲜。”

虽然这套海报的拍摄背景很简单,

但尹超结合时装摄影的方式,引入了许多自然光线的感觉

,“即使是人工布光也多用慢射光,制造出非常柔和的效果。”有一张照片在周迅演完登基大典的重头戏后拍摄,那时已是傍晚时分,天光正渐渐变暗,随时都可能消失,但周迅走到拍摄位置的时候,西边最后一缕夕阳正好照来,成就了天时地利人和的作品:照片里的如懿看起来雄心万丈,却又透着一丝寂寥和落寞。

📷

人物本身总能给你最大的灵感

国内真正开始重视电影和电视剧的海报创作不过是近几年的光景。就以往的习惯而言,海报拍摄的主旨在于叙述故事,人物本身的挖掘放在其次,甚至在今天,许多海报仍会采用将众多主要人物合成在一起的方式,简单粗暴,但有效。

这其中体现摄影的部分有限,人物也往往显得单薄,国外也是同样的情况。

“

这是一种商业选择的无奈结果,需要突出明星做最直白的表达,和艺术电影所传达的意境和概念不同。

”

近几年随着影视剧投资的不断加码,竞争也日趋白热化,用海报来“先声夺人”成了许多人的共识,电影之后电视剧也紧随其上,简单罗列主演的人物和造型显然不足以满足市场的需求,概念和形式上各种求新求奇,试图用时尚等多角度的方式去解读。

/ 尹超拍摄的电影《悟空传》海报

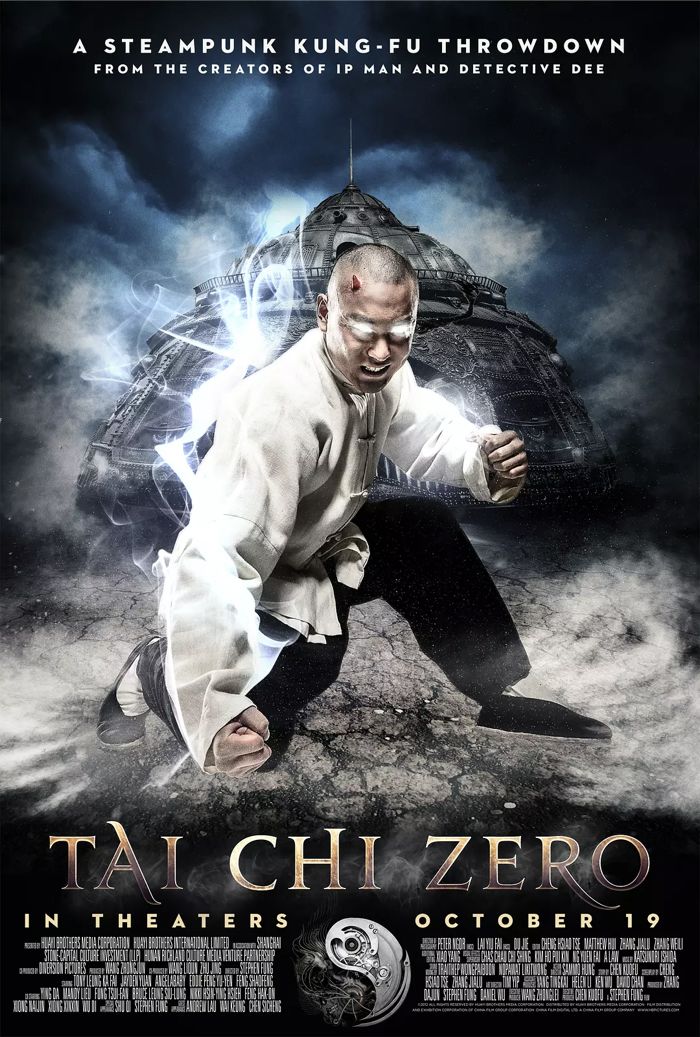

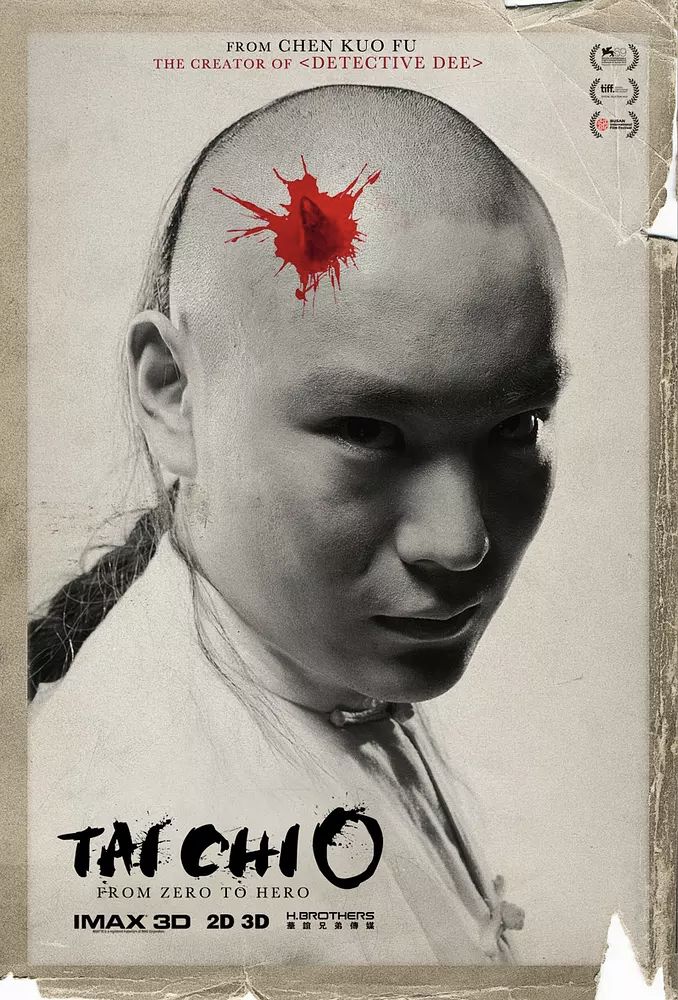

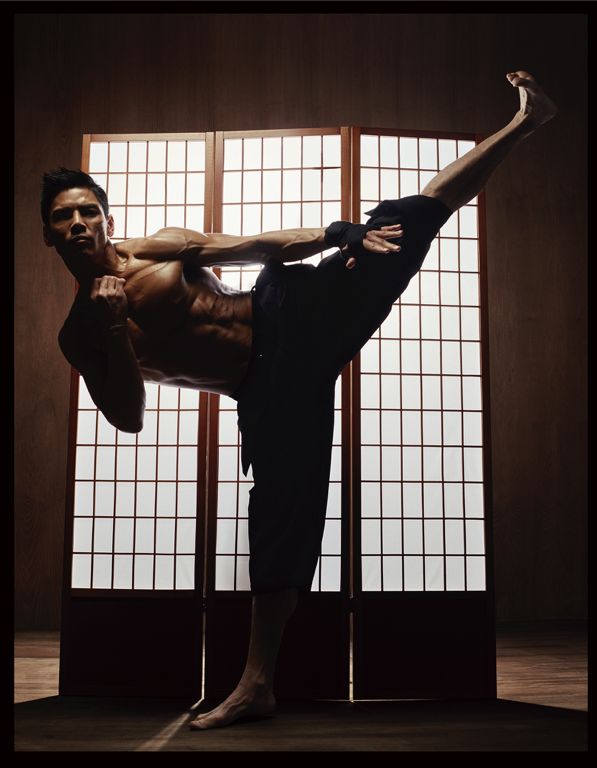

尹超拍摄的第一组商业电影海报是2012年的《太极》,那部由冯德伦导演的电影中加入了许多电玩的元素,本身也不那么“规规矩矩”。虽然已经积累了大量明星、人物肖像和时装大片的拍摄经验,但面对几乎一片空白的影视剧海报拍摄,他和所有人一样一头雾水。大家想玩点新鲜的东西,当然想要打破以前的模式,但没有人知道可以走哪个方向。

从《太极》开始,他就和平面设计师黄海合作,互相给予灵感。

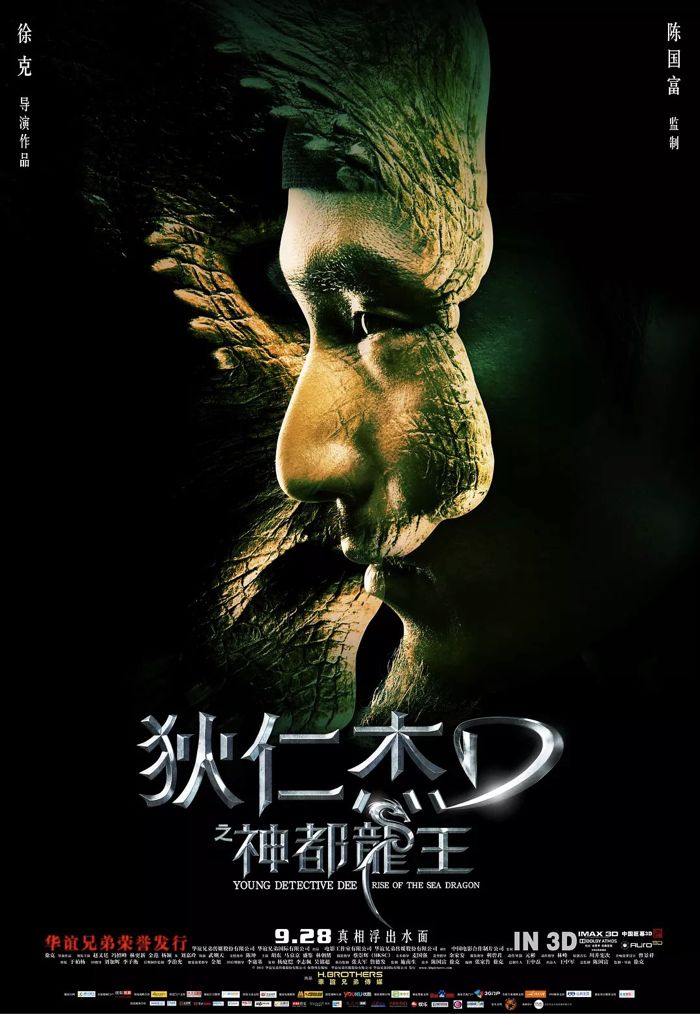

“特别是电影《狄仁杰之神都龙王》,海报设计出来后远远超过了我预期的效果,获得了一种从未有过的成就感。”这也给了他许多信心,成功的案例越来越多,摄影师在影视剧海报拍摄中的重要性也逐渐凸显,如今许多影视制作公司都会特别为摄影师署名,或寻找适合作品风格的摄影师来合作。

/ 电影《太极》海报

“

最开始没有成型的概念可以参照,前期沟通了很久,也找了大量的参考。以打光为例,海报用的光和时装大片不同,要放到一个场景里,除了人物之外,还有许多细节要一并呈现出来。

”

尹超和制作团队、主演一起反复讨论剧本,一个个角色揣摩,从人物出发,是他可以倚赖的最笨拙也最有效的方法。

/

电影《狄仁杰之神都龙王》的海报

“无论人物大片还是时装大片,我都喜欢设定成一个人讲一个故事,这样大家都比较明确在做什么。我自己也会不停思考观察这个故事,然后设定出一个场景来。时装大片的拍摄更多是让模特来配合你所想象的东西,他们虽然是故事的主角,但表达更为抽象和被动。”

能成为真正意义上明星的人,都拥有自己独特的风格和想法,拍摄在某种意义上来说,是彼此对于人生理解的沟通。这需要一种阅历相当,“或者说,至少要在一个平等对话的基础上,对方才能够敞开。”尹超觉得自己要担起其中的主动权,“其实摄影师的状态会决定片子的状态。如果你是拘谨的、收着的、不放松的,甚至是仰望的,你拍出来的照片只能是表面的气质。但你越开放,反而越能挖掘到意想不到的东西。”

/

汤唯

/

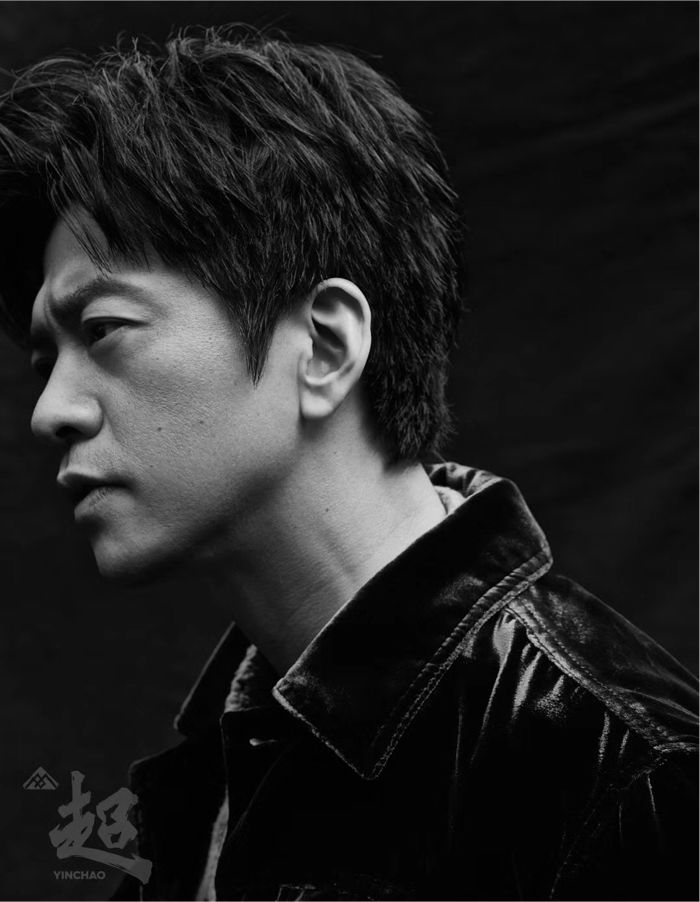

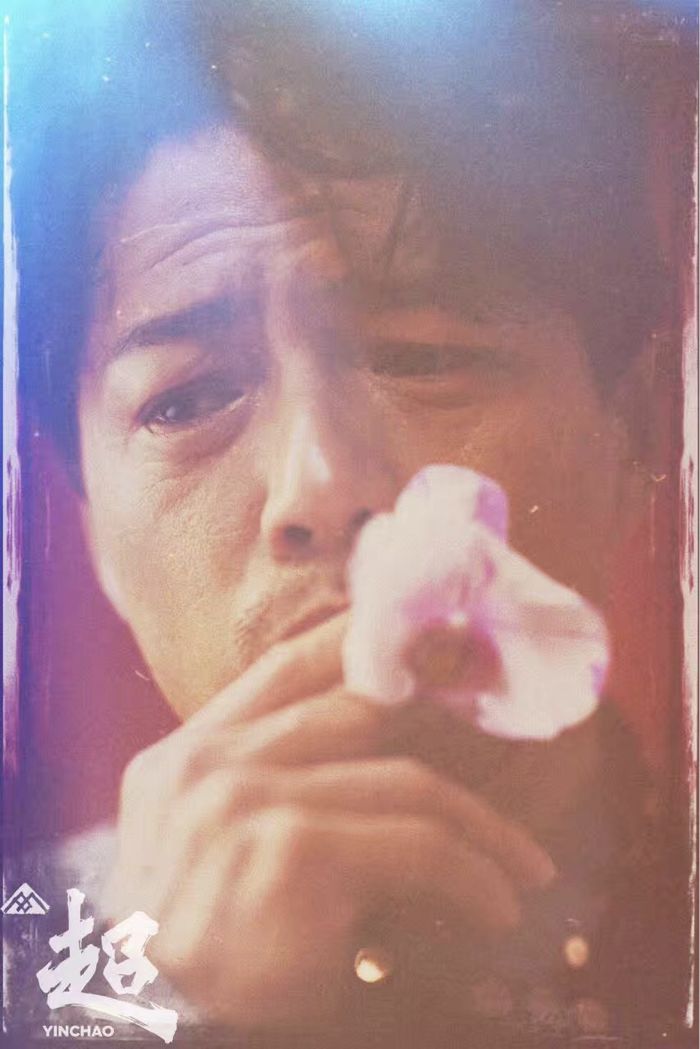

吴秀波

/

吴秀波

风格和摄影技术都可以模仿,但对于人心的洞察无可复制。拍摄之前为可能出现的问题担的心,在人物表现出饱满的张力面前都会被忘记,

“

你会有很多设想,会预先计划捕捉人物的某一面,但真正拍摄的时候,会完全静止在人物和状态的合二为一。

”

有些演员擅长语言的逻辑表达,有些则完全用肢体来表述,他们不一定直截了当说明自己的状态,但摄影师需要敏感而准确地捕捉到他们的想法。“不然你会错过很多东西,你不能活在自己主观看待他们的世界里,更不能观察不到他们情绪的变化。”这几年皈依佛教,尹超觉得从中悟出一个心得,

“

其实你读懂了自己也就读懂了别人,如果连了解自己的能力都不具备,你是无法去体察他人更细微的东西的。

”

/

李健

/

段奕宏

有一些明星与他合作多次,比如陈坤、段奕宏、吴秀波、黄轩等等,彼此间已经生出许多工作之外的友谊,他也警惕不让这种熟悉的关系影响到应有的观察。

“我们的默契能带来特别放松和舒适的工作状态,但也希望我们能碰撞出新鲜感。一个明星一年在影视作品里只能创造出几个角色,但通过大片可以在短时间里创造出几倍的角色,只要从人物和故事的角度出发,总能找到新鲜的东西,停留在表面,灵感很快就会枯竭。”

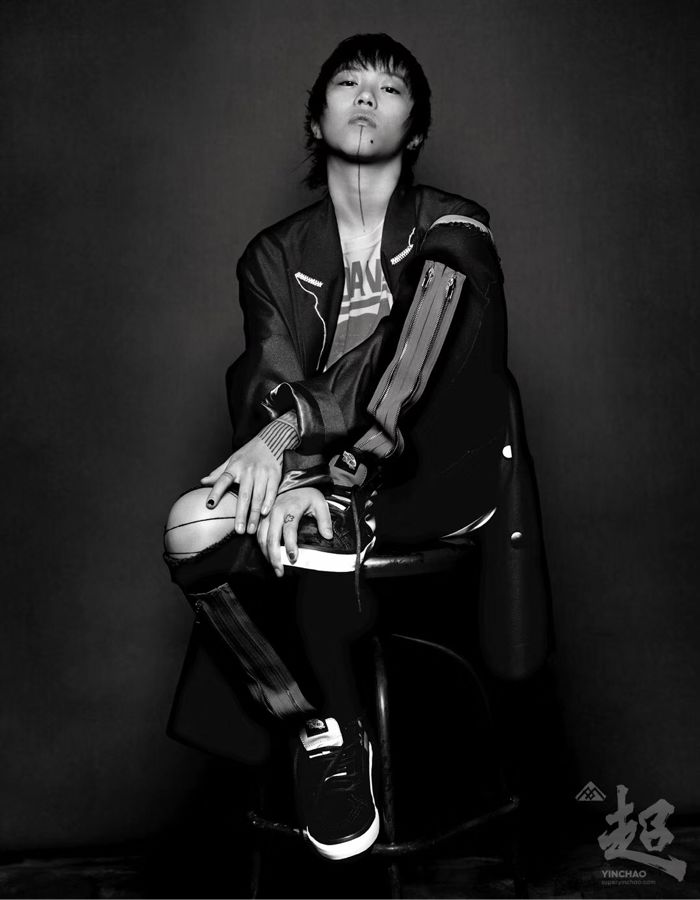

/

向佐

/

刘昊然

/

窦靖童

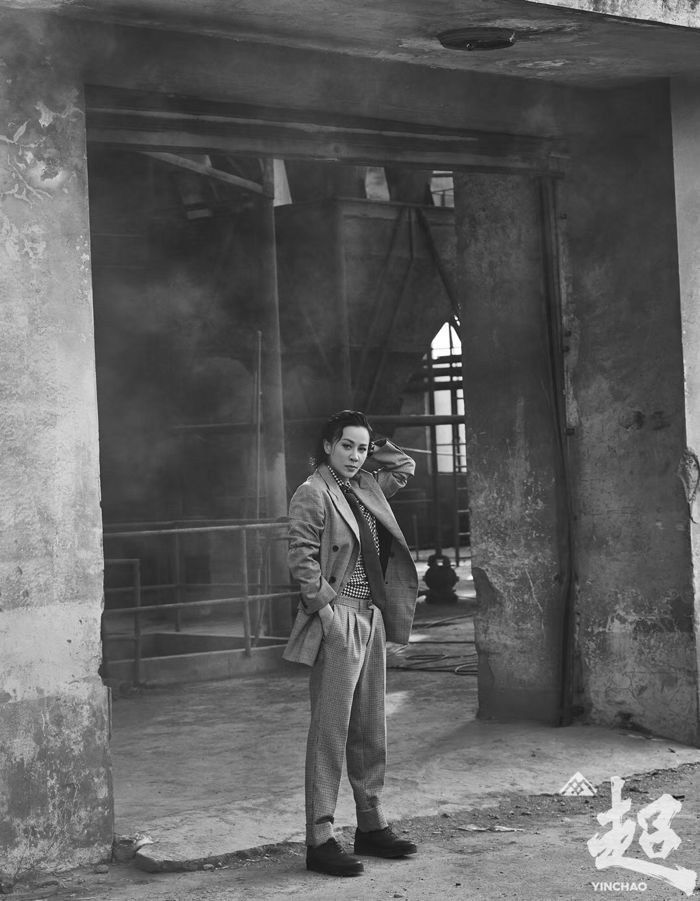

/

刘嘉玲

/

施南生

他往往会向拍摄对象提起某部电影的感觉,或是某一组著名照片的状态,“他们会说,OK了,不用说了,明白。”

时装和置景会让拍摄对象进入情境,但最有力的碰撞总是人物的情绪本身。

在其他方法不奏效的时候,他会让拍摄对象回复到平静的状态,“我觉得了解对方需要一种爱,可以说是体恤,人物本身永远会给你灵感。”

📷

“就high那么一下”

不久前,尹超在上海举办了一个人文摄影展。他也向往过做一个流浪摄影师,在世界各地自由拍摄,

“

活生生的生活里都是故事,而且没有半点掺假的成分。时尚本身也是从真实的生活中提炼出来的,我们制造梦境,制造美好,但能够感动人的都还是以真实为出发点。

”

他的电脑里始终存在上世纪四五十年代一些经典摄影师的作品,他们有些是纪实摄影师,有些是人文摄影师,“我觉得他们奠定了当代摄影风格的基本框架,是永远都值得细细咀嚼的经典。”

/ 尹超在上海举办的人文摄影展作品

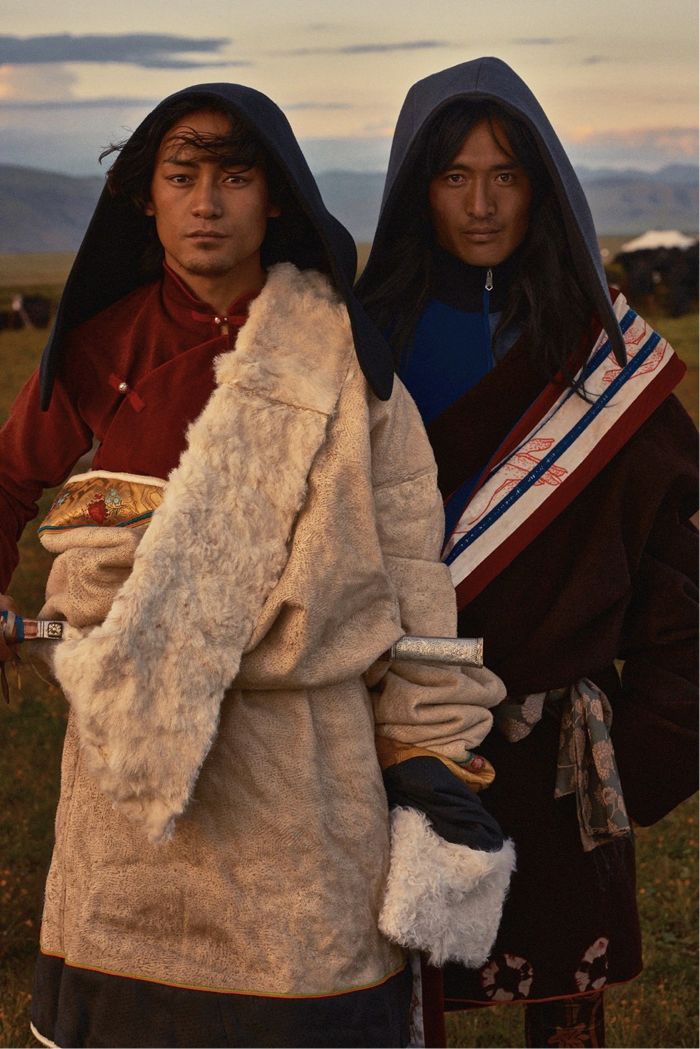

他总是随身带一个相机,到哪儿都随便框,总会有一些意外的惊喜。这些年里他去了很多次印度和西藏,每次都会获得对于生命力和灵魂的新感悟,

“

那些东西给我的成就感无法用言语描述。我们总会被现实条件束缚在一个环境里,能放下一切当然很勇敢,但如果可以用一张照片把你带到一个地方或是一个情境里,能让你得到一种感动,触摸到一个灵魂,我觉得是对摄影最好的传承。

”

当年到北京的时候,他怀着一个近乎疯狂的执念:一定要成为一个出色的时尚摄影师。他见证的正是中国时尚摄影行业的兴起,几乎从无到有,一日千里,野蛮生长,且百无禁忌。

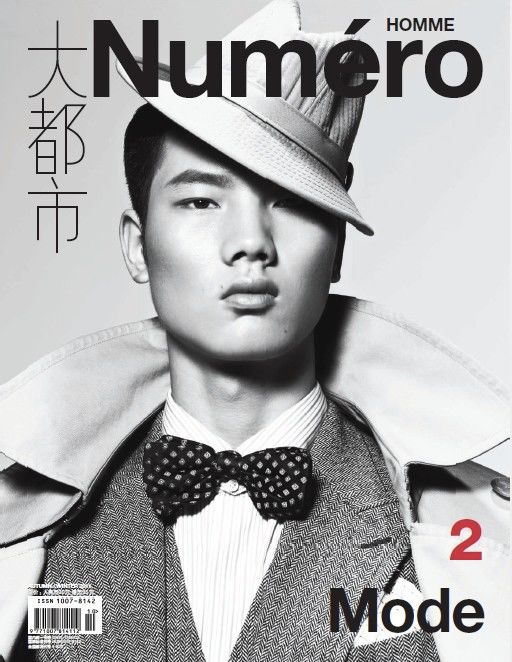

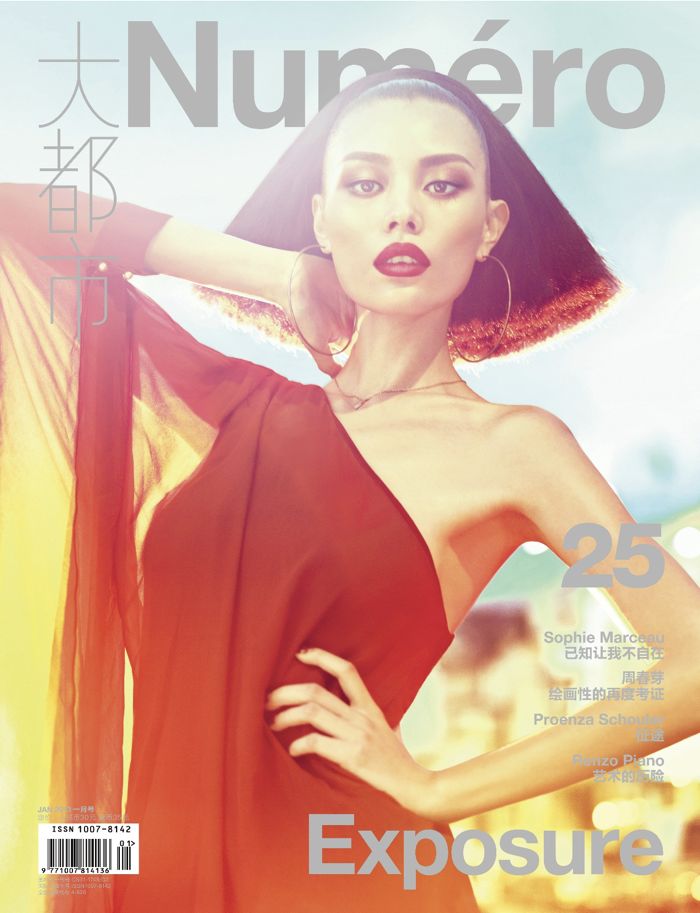

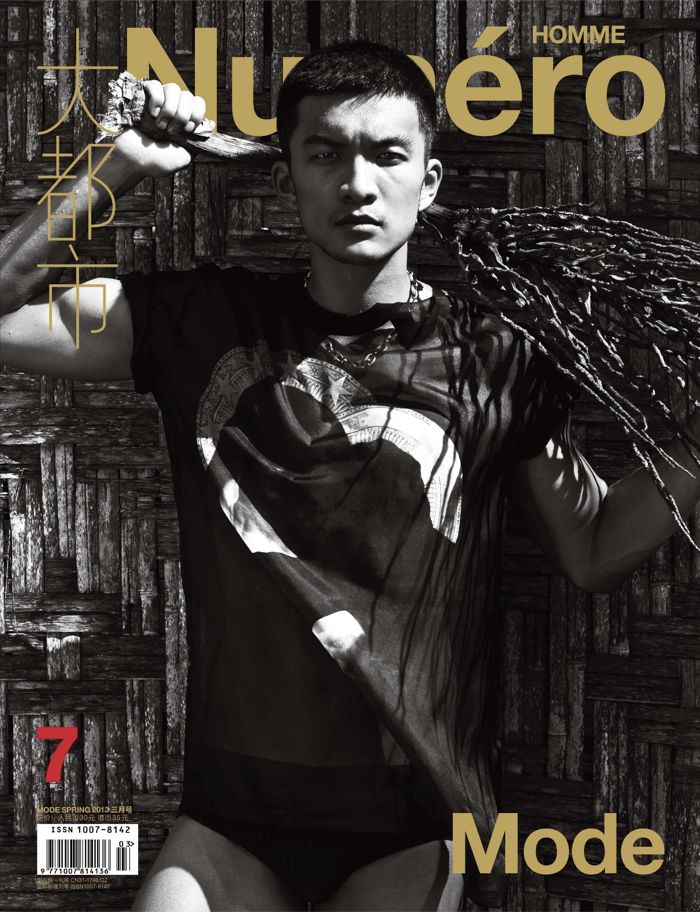

最疯狂的是2009年前后,他和当时《Numero》杂志的艺术总监Joseph Carle合作了大量的时装大片,“那是我创作最高潮的阶段。没有太多限制,时装大片可以达到20多页的篇幅,任何一张都可以挑出来当封面。”他把Joseph视为人生最重要的导师之一,“他让我明白了导演和演员是怎么回事,而摄影师在自然而然记录这一切的时候,又如何不停转换身份。”

/

尹超为Numero拍摄的封面

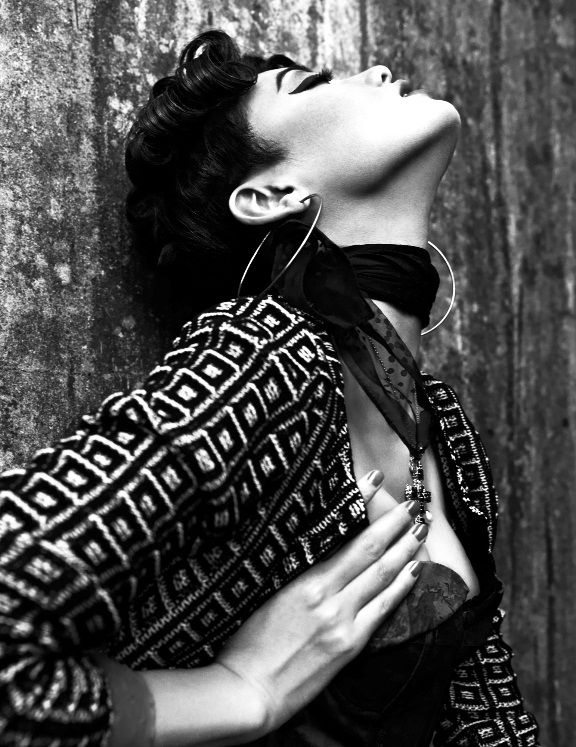

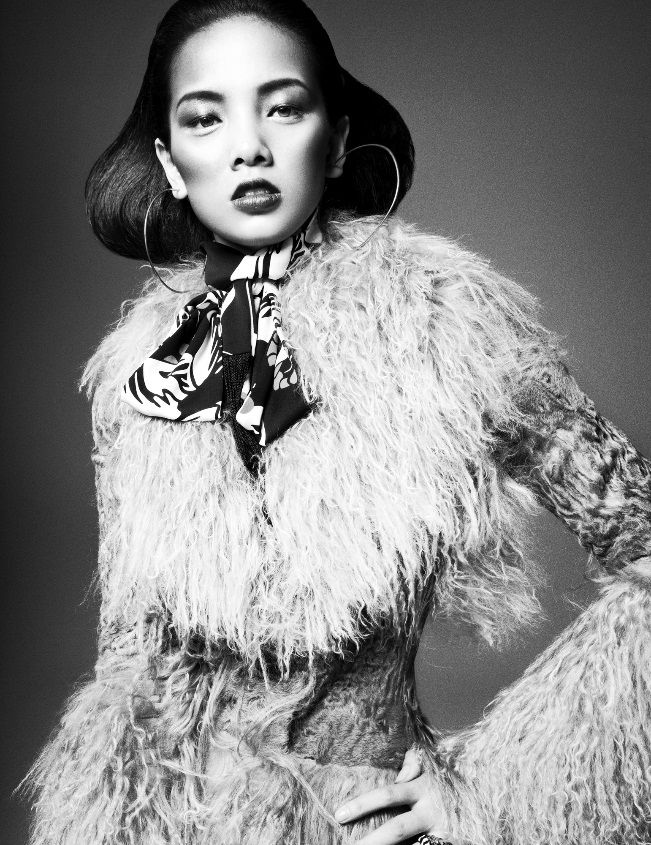

那时一切都不成熟,许多拍摄都只是力图去模仿和还原一个欧美的拍摄环境,找相似的环境,用相似的造型搭配,不过把中国模特填充进去而已。“那时我觉得应该通过摄影找到自己。以前我不知道我是谁,只是痴迷地追求,大片怎么有张力怎么来,角度怎么刁钻怎么来。

但摄影师的作品应该和自己的生活、和自己心里的声音合二为一。

”

/

早年尹超为Numero拍摄的大片

他开始尝试在拍摄中加入更多中国的本土元素,京剧,禅,茶艺,古琴,并且并不仅仅止于符号式的呈现。那是一扇奋力推开的新的大门,有时成功,有时效果并不尽如人意。“人生和性一样,不可能一直维持在高潮,失落感和溃败感是因为我们的期待值太高,太想用一个结果来证明自己。”

/

尹超在之后的时装大片拍摄中加入大量中国本土元素

承认失败存在的必然性,他觉得反而更能摆正自己的位置。

“有时我把自己当成一个陪衬,一个服务者。有时你有太多预设的期待,就是对人物和自我创作的否定。你只去看你希望看到的,对自然而然流露的真实却视而不见。”

/

尹超作为模特选拔综艺节目《天使之路》特邀摄影师的作品

这一路他也怀疑过自己,质疑过环境,这个产业所呈现的到底是一种虚幻还是一种浮夸?“到后来我才发现,不能否认,时尚有其本身的局限。我突破局限的期待,但我知道自己做不到,我离不开这个标签,离不开身边这一切带来的安全感。”