第171篇原创

文|明玥

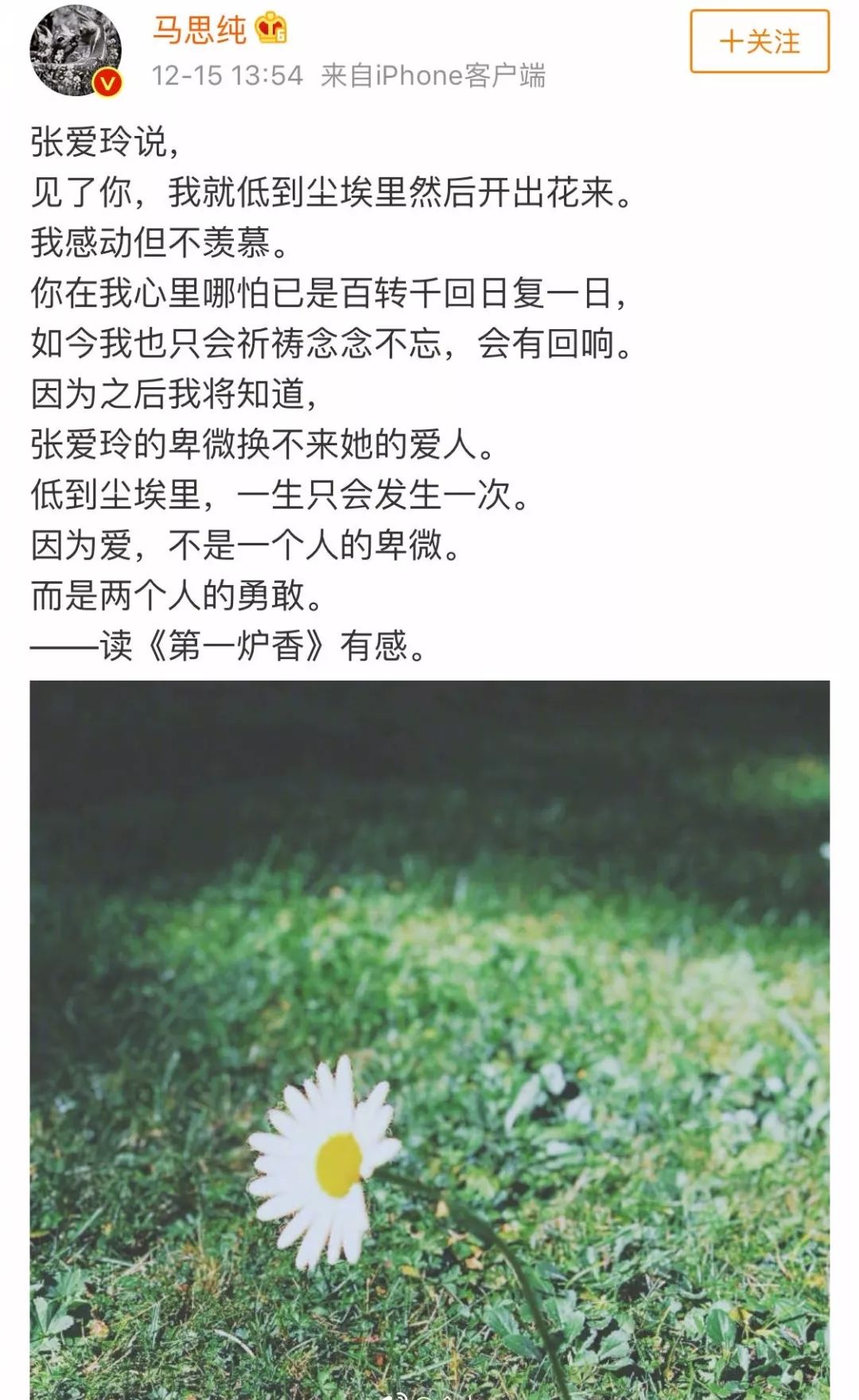

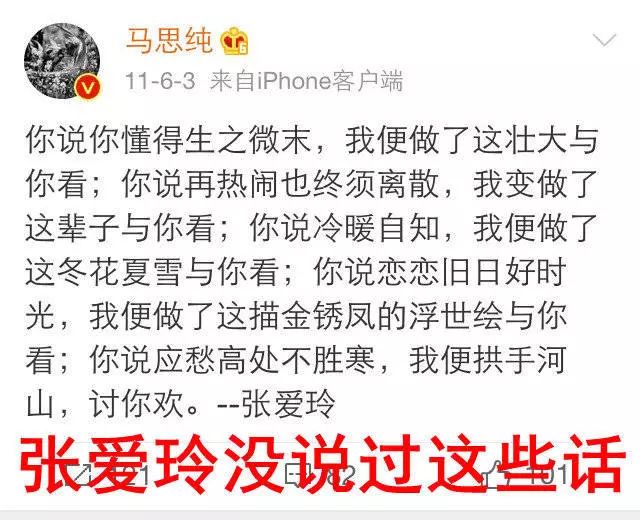

笑话起于马思纯发了一条读后感:

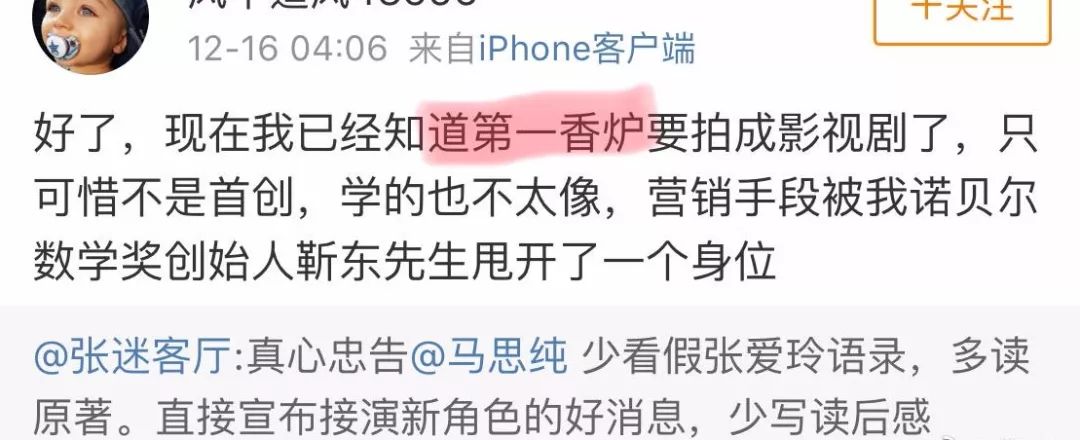

这条读后感,被知名博主燕公子自说自话地发了一条弹幕攻击:

和我看得是同一本书吗?仿佛读完《色戒》说,早就说不能当人家小三……

然后两人都上了热搜,燕公子惨被明星粉丝挖了旧事。

就事论事的话,一个即将演出故事主角的女明星,发了一篇牛头不对马嘴的读后感,被明显看过更多书且表达能力出众的博主DISS了,谁更尴尬,不言而喻。

但哪个女人吃得消被人说没文化呢?

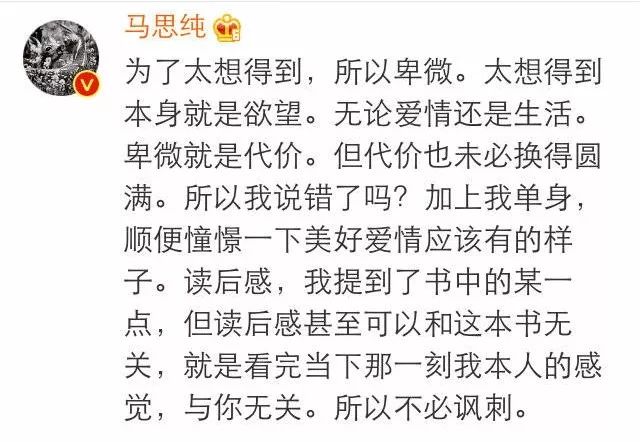

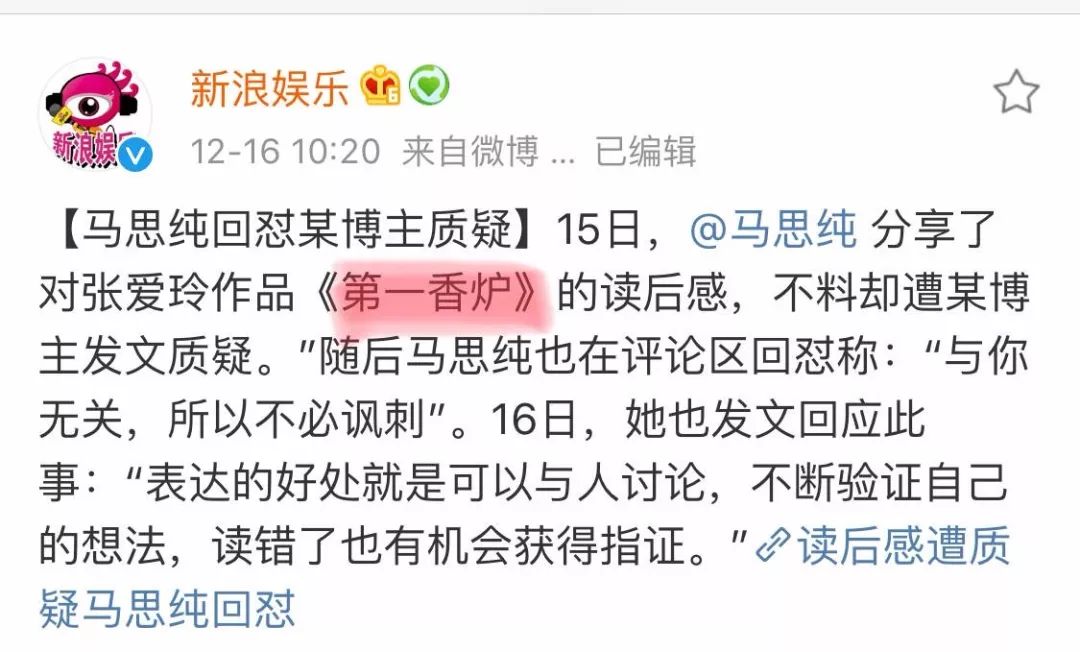

马思纯这下更可爱了,非要上去按照小学三年级的逻辑吵一吵:

与其硬掰扯“我的主观感受与你无关”,我倒更愿意她说,

真的没有读过原著,只是看了改编的剧本。

把哈姆雷特读成哈利波特,吃了鸡爪说这羊肉真好吃,不是等于承认自己文盲吗?

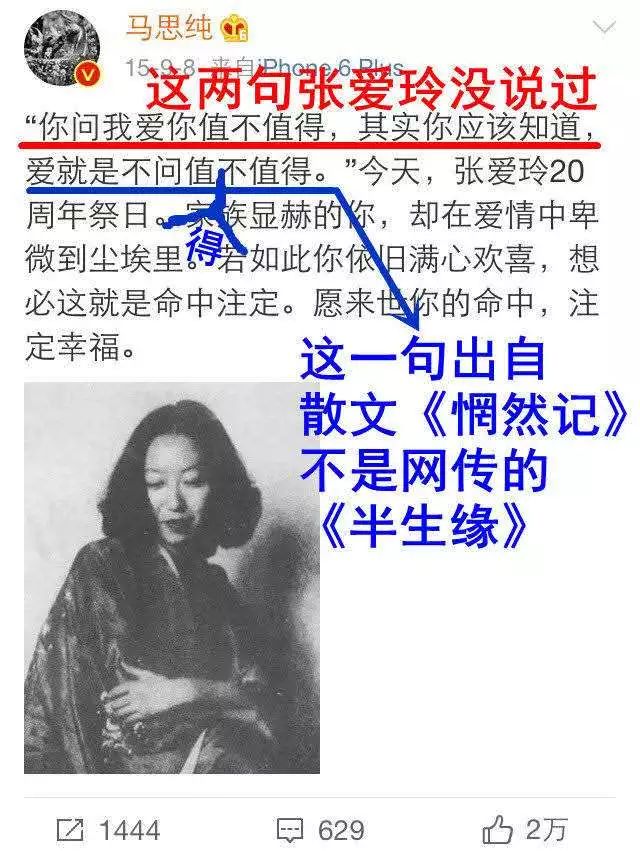

不然也不能把专注粉张爱玲的微博“张迷客厅”引出来,除了把她2011年的微博都抽丝剥茧地怼了,还顺便讽刺了身材。

以前有个作者说,其实伊能静水平真心不高,只不过在同行们的衬托下,她的“才女”人设就当之无愧了。

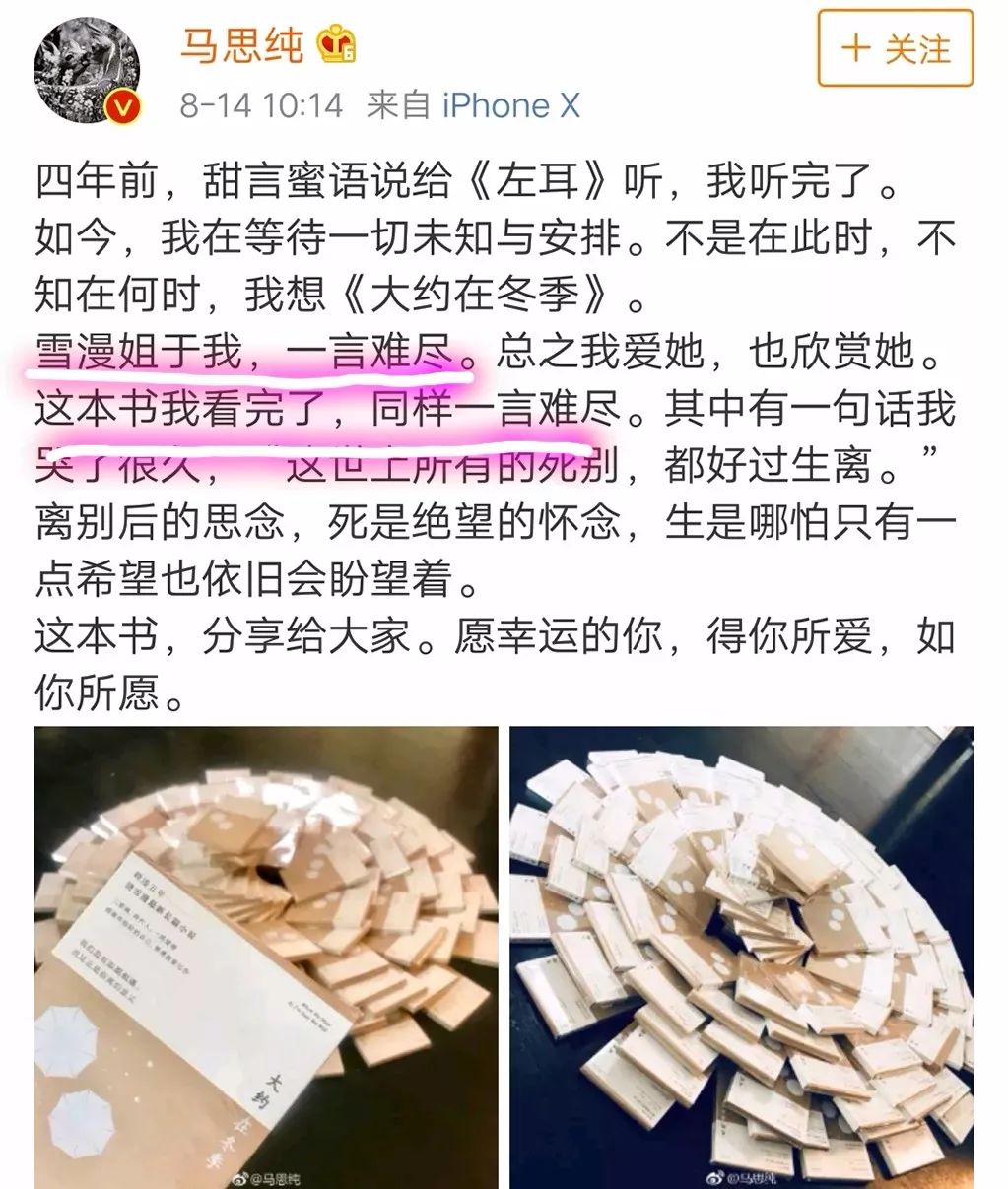

看到

一言难尽

的马思纯,我也不得不相信了。

世上最可怕的隔阂就是,你说的每个字我都认识,但是连在一起,我又不知道你在说什么。

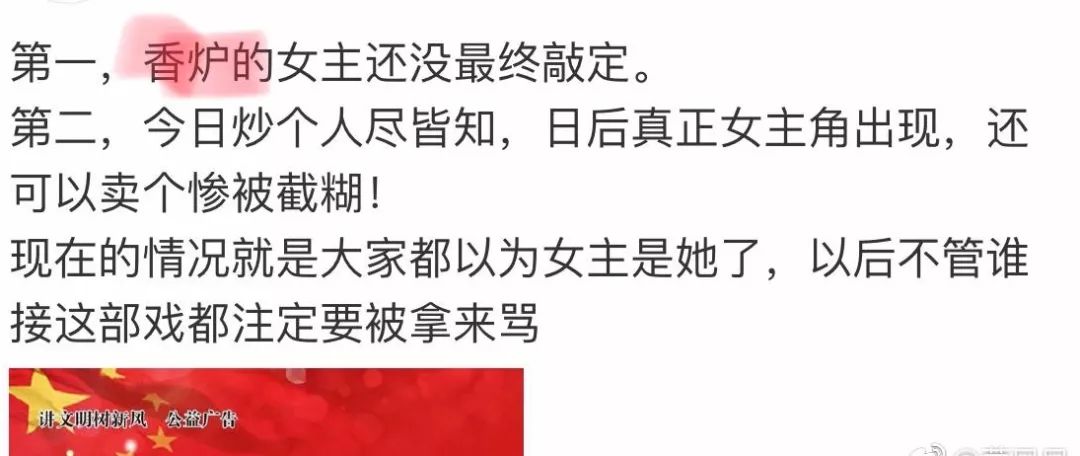

这下炒作翻了车,观众都觉得她不够格演葛薇龙了。

不读书改变命运啊。

虽然张爱玲不是我特别喜欢的作家,但我也清楚,她不可能写出这种花团锦簇二人转般的古风句子。

什么“你说恋恋旧日好时光,我便做了这描金锈凤的浮世绘与你看;你说应愁高处不胜寒,我便拱手河山,讨你欢”,看一眼都起鸡皮,感觉是哪个阿哥写给穿越女主角的情书,是要把张爱玲气活吗?

我第一次买张爱玲的小说回来看时,还是个初中生,那时只知道她是名作家,但不知道是走什么路线的。

好嘛,什么“沉香屑·第一炉香”、“沉香屑·第二炉香”,从名字到内容,我完全GET不到。

对于一个尚未完成九年制义务教育,大把时间都用来写作业的乡下女娃来讲,

张爱玲的内容,根本套不进任何一种核 心 价值观里去。

而且她还冷静到丧,丧中带着隐约的善意,我在语文课上学的那一套,到她这里是无用的,我就根本归纳不出“中心思想”来。

那时的的问题是我还太小,小孩子的世界里只有黑白,只能够理解好与坏,爱与不爱,

但她的作品不是为这种简单逻辑的头脑准备的。

这正是张爱玲的珍贵之处,她绝少浪漫,

写的是现实,是人性,是欲望,是华丽袍子底下那些真实存在的虱子。

她也很少写爱情,就是要写,也是放在现实与人性的大背景之下写,从来不搞山无棱天地合那一套,绝不歌颂。

即使取了“倾城之恋”、“红玫瑰与白玫瑰”这样唯美动人的标题,内容也是关于

“香港被轰炸了才成全一对男女的婚姻,如此患难足以做十年夫妻”,“娶了红玫瑰就得变蚊子血,娶了白玫瑰就得变饭粘子”的惨淡人生。

最好笑的是,这次张爱玲理解大战,萝贝贝整理出了N多根本没看过小说,还无比认真参与吵架的人。

是的,里面还包括吃文字饭的新浪娱乐的编辑。

他们给了我一种信心,

何止是明星哟,根本这世界大多数人是不读书的。

对于“读书无用论”不可取,“读书改变命运”这些事,现在基本上大家已经达成共识了。

只是,人们对“读书无用论”、“读书改变命运”里的

“读书”概念,恐怕想得不一样。

大部分人心里,这里说的“读书”,无非就是指学历教育,读大学读硕士读博士……

学历教育的确改变命运,如果原生命运特别差的话。

最近在看阿耐小说改编的电视剧《大江大河》,宋家姐弟二人在读大学的机会面前,一边养猪一边自学也要努力,拼了命也要去上。

父亲成分不好,姐弟俩明明过了线,弟弟还考了全县第一,但两个人的档案却都被扣了。

为了争取,弟弟站在大太阳底下,大声背人民日报里关于高考选拔的政策。

镇上领导讽刺他,“你背一百遍一千遍也没用”。他回答,“那我就背一百零一遍,一千零一遍”。

什么输赢不重要,姿态最重要。

那是毒鸡汤,

当然是赢最重要啊。

最终领导没办法了,从县里给姐弟俩带回了一个上大学的名额。

为了把机会留给弟弟,姐姐不得不写了放弃政审的申请,写到“弃”这个字的时候,她停顿了一下,眼泪大颗大颗地滚下来……

因为,那个时候,农村出个大学生太难了,那几乎是他们此生唯一的机会。

虽然剧里姐姐后来嫁给了农村霸道总裁,也算过了段幸福日子,但如果放到现实呢?

前阵子有个新闻,河南长葛市的黄海霞女士,说自己1993年以498分的成绩考取许昌师范,却一直没收到录取通知书。

十几年后,她向有关部门投诉称:当年自己的学籍被堂姐冒名顶替了。

没几天事情就疑似反转了,黄风玲的丈夫提供了当时一起参加考试的同学及带队老师手写“证明”,其中提及考试者为黄风玲。

同村亲戚也说,1992年下半年黄海霞便已辍学,跟父亲去郑州卖猪肉了。

堂姐顶替学籍,是因为她是复读生,自己的学籍已经不能参加考试,但成绩是她自己考的。

二十年过去了,一个卖猪肉,日子不好过;一个是受人尊敬的人民教师,城里人。

姐妹俩差距越来越大。

妹妹从心底里相信,如果当年去读许昌师范的是她,那么现在过着安稳好日子的也是她。

这是属于那个时代的故事。

若换到现在,复读生有一样的资格参加高考,不想高考的可以出国留学,有的是机会完成必要的学历教育。

“读书改变命运”依然成立,但内涵要变了。

学历教育更多是提供一张入场券,而真正改变命运的“读书”,应该是离开了校园之后,依然持续进行的自我教育。

这个时候的读书,不再是为了拿入场券而搞的一个资格,或者领的一张证书,就是实实在在针对你当前要做的事情,帮你打开下一个台阶的。

有一个公务员朋友跟我吐槽,他们单位今年来的新人里,有一个人特别二。

事情是这样的,这批新人刚进单位,就正好碰上了全市业务竞赛。

领导想着,刚毕业的大学生理论知识肯定是最好的,给他们安排了半个月培训,让他们去参加笔试。

结果有一个人考得特别差,活生生拉低了整个团队的分数,搞得他们单位集体失去了决赛资格。

这个人的理由是,“我马上要参加司法考试,没时间复习这些东西”,直接把领导气晕过去。

他们是服务型单位,本身没有要求司考过关,这个人读法律参加司考,本身是想给自己增加筹码的。

结果分不清孰轻孰重,这下彻底成了傻子。

年末我又开始看李嘉诚传,依旧最喜欢他创业之初的那一段。

李先生家贫,父亲早逝,十四岁就辍学打工当学徒,赚钱供弟弟妹妹,二十岁就自主创业了。