先生们之二:董乐山,找一片天空自由呼吸

文 | 李辉

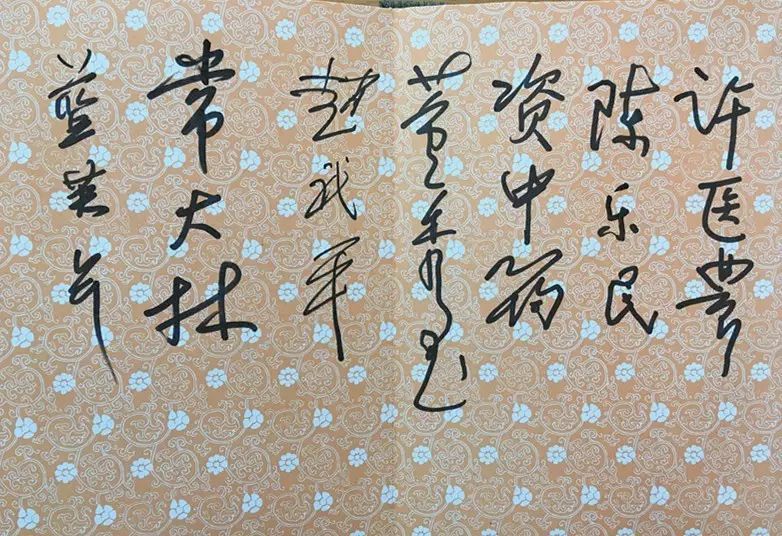

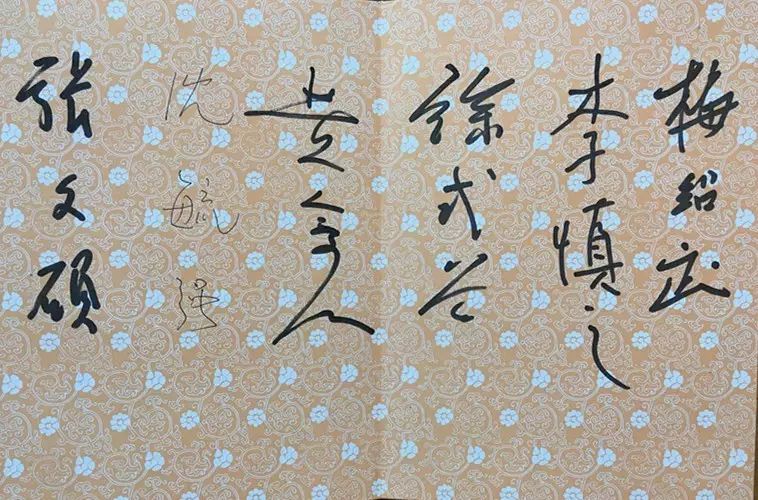

八十年代的董乐山。

没有想到,几个月前,在“废纸帮的朋友圈”里,竟然见到1999年1月三联书店举办的董乐山先生追思会的签名册页。毫不犹豫,我以不菲价格将之买下,不只是因为上面有一些前辈的签名,有我的签名,更在于将之留存,与我对董先生的感激之情融为一体。

机缘巧合,难以忘怀。

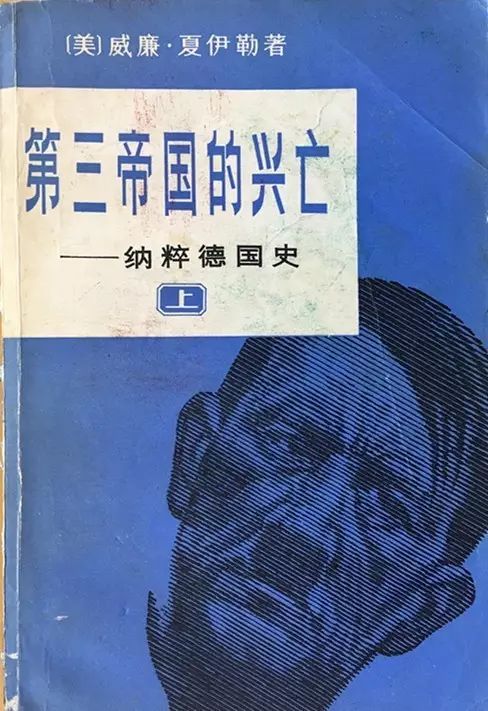

董乐山领衔翻译的《第三帝国的兴亡》。

董乐山编选《奥威尔文集》。

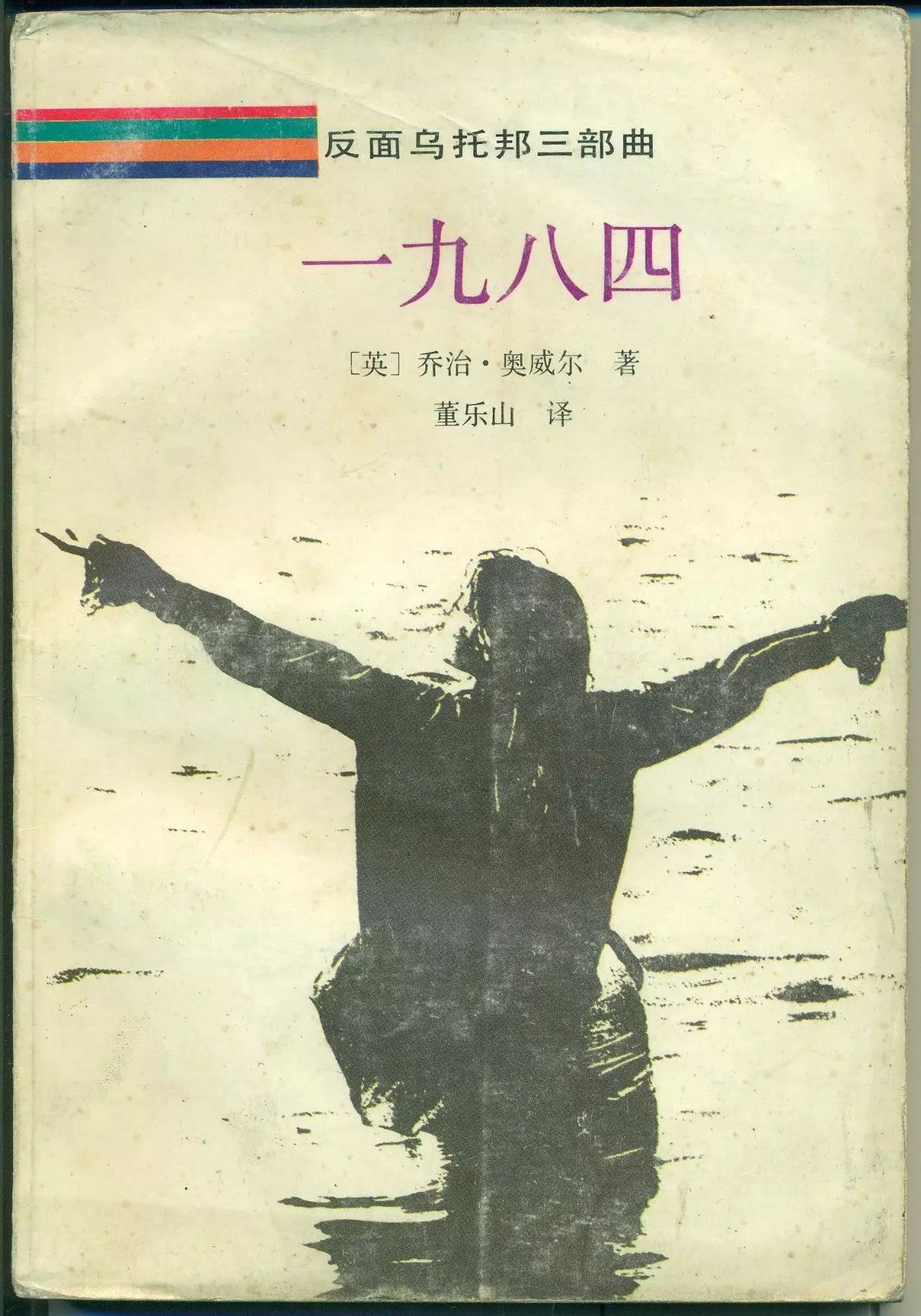

董乐山翻译的《一九八四》,于一九八五年在中国第一次出版。

董先生去世于1999年1月16日。时间真快,这篇文章在《环球人物》2017年1月下旬发表时,他离开我们已经18年。人虽远去,他翻译的诸多重要作品,《第三帝国的兴亡》、《红星照耀中国》、《1984》、《巴黎烧了吗?》、《西方人文主义传统》、《苏格拉底的审判》等,堪称翻译经典之作,与一代又一代读者相伴同行。

八十年代董鼎山董乐山兄弟与冯亦代先生。

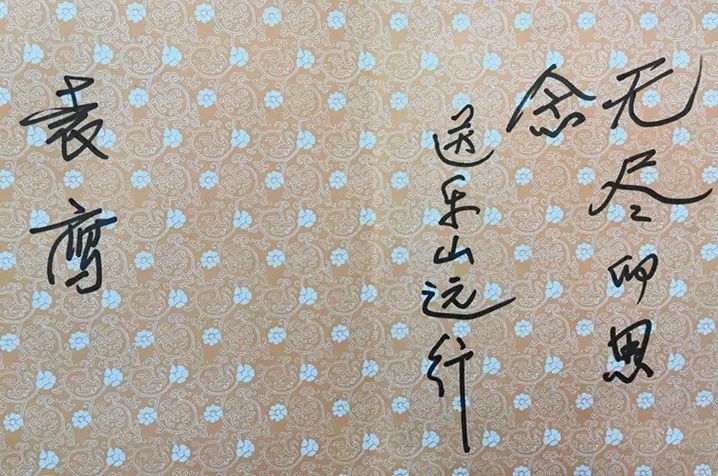

袁鹰先生题写“无尽的思念——送乐山远行”。

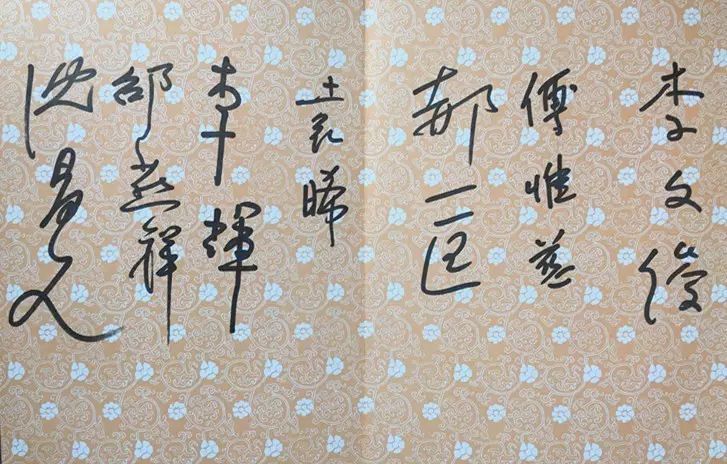

签名之一。

签名之二。

签名之三。

这本册页首页上,由我们报社前辈袁鹰先生题写一句“无尽的思念——送乐山远行”。翻阅册页,在上面签名的好几位前辈先后离开我们——李慎之(2003年)、梅绍武(2005年)、陈乐民(2008年)、黄宗江(2010年)、傅惟慈(2014年)、楼乾贵(2014年),他们去找好朋友董乐山去了。

认识董先生很早。1984年前后,我在《北京晚报》编辑“五色土”副刊。这一年,我开设 “居京琐记”栏目,邀请居住北京的五十岁以上的文化界名家来写他们的日常生活,并约请丁聪先生为文章配图。当时一口气寄出了百十封约稿信。我对同事开玩笑说:撒一张大网,看看到底能捞上多少鱼。

记得在约稿信中,我写道:“文章可长可短,题目可大可小,风格也可不拘一格,重要的是写出居住北京的感受,或描写,或点评,或抒情,或讽刺。”我的想法是,这些名家都是文章高手,只要涉及现实问题,甚至针砭现实,就一定会有精彩之笔,并能引起读者的共鸣和社会反响。令人兴奋与感动的是,收到约稿信的文化界名家,陆续寄来了他们的得意新作。

翻译家里面,我约请了叶君健、罗大冈、王佐良、董乐山。董先生寄来他的第一篇“居京琐记”,题为《问路》。文中董先生谈到所住的团结湖小区道路难寻一事:

丁聪为董乐山《问路》一文配漫画插图。

凡是初到北京的人,不论是旅游的,还是办事的,每天出门第一件犯愁的事,就是问路。不仅外地人是如此,就是像我这样居住北京达三十五年之久的“老北京”,也越来越为问路感到发怵。

……

可如今不同了,即使你看准了一身打扮、气度准是老北京无疑的人,上去一打听,十有八九他也会摇头。我在团结湖附近住了已有五年之久,每天还到邮局报摊转悠转悠,可是至今还没有搞清楚团结湖路、团结湖北街、团结湖北头条究竟是怎么分的。尽管路口上竖有一个齐二层楼高的大地图,但很多人都说越看越糊涂。 (《问路》)

巧的是,三年之后,我就调到金台西路2号的《人民日报》,就在团结湖小区附近。相距不远,走上十几分钟,就可以到他家,交往也就越来越多。

中年董乐山凌婉君夫妇与儿子董亦波。

董先生不喜欢外出,大多时间是在家里翻译,撰文。偶尔有外地朋友来,小型聚会他才参加。聚会时,大部分时间他听别人讲,很少主动说话,一个并不健谈的人。但如果有什么问题请教,他则会娓娓道来,从不让人失望。

我常说自己是个幸运的人。从英语学习来说,大学期间,贾植芳先生鼓励一定要翻译。到北京后,萧乾与董乐山是一直鼓励我学习英语、继续翻译的两位前辈。大约在1990年秋天,董先生打来电话:“我这里来了一个朋友,想认识你,你现在有空来一下吗?”我说,好的。骑上车,直奔他家。

走进董家,一位个子高大的先生站起来迎接我。说“站起来”其实不准确,他艰难地支撑着站起来,我伸出手去握,握住的却是指头弯曲、手掌变形的手。两手相握,我颇有些不知所措。董先生介绍说:“这是刘迺元,我们新华社的同事。他看了你写的胡风集团的书,说很想认识你。”

与董乐山一样,刘迺元当年在新华社负责外文翻译,1957年两人都被打成“右派分子”。 董先生知道我口语不行,而刘先生口语颇佳。经董先生介绍之后,几年间刘先生一直帮助提高我的口语。遗憾的是,最终未能坚持下去,辜负了董先生的一片热忱。

在当代翻译家中,我非常敬佩董先生。他把翻译的选择与对命运的感触、对历史的关照,紧密联系在一起。他所翻译的各种不同的史著、回忆录、小说、理论著作,与他的所写书评和杂文,构成一个整体,将他作为一个知识分子在当代中国所发挥的独特作用表现得美丽无比。他的思想在发出自己的声音,找到一片天空自由呼吸。

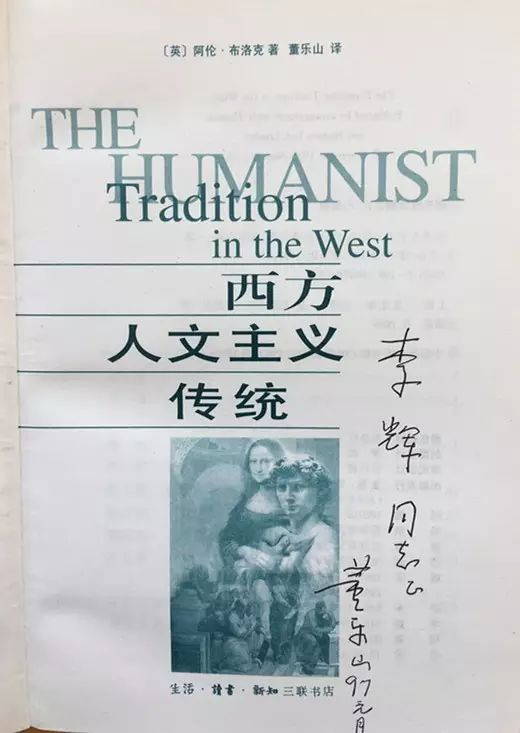

1997年10月《西方人文主义传统》出版。

1998年1月董乐山签赠《西方人文主义传统》。

1998年2月出版的《苏格拉底的审判》,成为董乐山出版的最后一本译作。

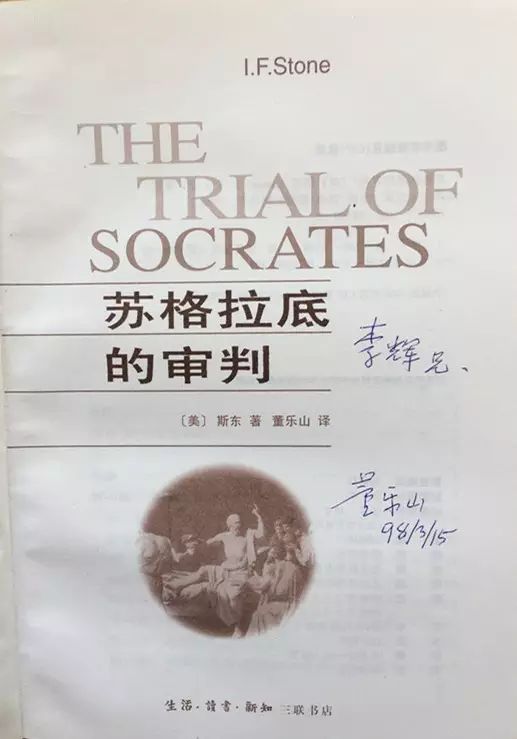

1998年3月董乐山签赠《苏格拉底的审判》,这成为留给我的最后笔墨。

得知董先生患病,1997年1月前往家中探望,他送给我刚刚出版的译作《西方人文主义传统》。回家拜读,为《读书》杂志撰写了一篇书评《仍在流淌的河水》,在董先生的译作中,读“自由”这条从未枯竭的长河。我这样写道:

想象不出,没有“自由”这两个字,人文主义还有别的什么更能令六百年来一代代人为之倾心?

自由是人文主义的精髓所在,所谓六百年人文主义传统,其实也就是自由在不同历史时期、不同场合的状态和发展。不过,布洛克的重点显然不在对自由在政治选择方面的阐述,而是自由作为一种个人的精神存在,在人的道德、性格方面所起到的重要作用。几百年来的人文主义者,无论是思想家也好,诗人、作家、艺术家也好,都重视个人自由和个人意识,认为这是人的关于真理和道德知识的来源。

读此书,更能体会董先生的心理历程。

最近十多年,我在《收获》杂志上开设《封面中国》专栏,写美国《时代》关于中国的叙述,这得感谢董先生的推荐。1997年,得知他患癌症,前去探望。他对病情说得很淡,站起来,从书架上递给哥哥董鼎山先生刚刚寄来的一本书《 China Hands》,作者Peter Rand(彼得兰德 )。董先生对我说:“这本书你可能会感兴趣。你要是翻译,我可以帮助你。”

董乐山访问斯诺故居。

《红星照耀中国》封面。

董先生的提议令我喜出望外。我相信他的眼光,同时,有机会在他的指导下进行翻译,更是难得的机会。我欣然同意。很快,在他的帮助下,通过董鼎山先生,我与作者兰德取得联系,得到授权。兰德的父亲在抗战期间是美联社驻华记者,如今,兰德以此书为那一代走进中国的美国记者群体立传,用笔重现业已消逝的那段历史。

因为翻译此书,应央视纪录片频道制片人陈晓卿兄台之邀,2001年前往美国拍摄8集纪录片《在历史现场——外国记者眼中的中国》。在国会图书馆,借出《时代》周刊,看到封面上的中国人物。随后,开始收集所有与中国相关的《时代》杂志。思路渐渐清晰,这些不同年代出现的不同人物,将之串连起来予以解读和叙述,会是一部别致的二十世纪中国史。

在《收获》主编李小林的鼓励下,《封面中国》2004年开始写作,2015年结束,漫长的写作达十年,终于完成以编年体的方式叙述1923——1978年的中国历史。深深感激董先生,没有他的推荐,就不会有这个写作大工程。可以说,是他让我跳出只限于写文人传记的领域,走进更宽阔的写作新天地。

同在1997年,五卷本《李辉文集》由花城出版社推出,在三联韬奋中心举办座谈会,请来牧惠、邵燕祥、姜德明、张守仁、徐友渔、丁东、孙郁等先生参加。董先生也抱病前来,如果记得不错的话,这可能是他参加的最后一次公开活动。座谈会的发言摘要,发表于《中华读书报》。将近二十年过去,他所说的年轻人如今已是花甲之人,再读之,他对我的厚爱与鞭策,令人感动不已:

李辉的作品,我几乎都看过。他给我的第一印象是有一种年轻人的生气勃勃劲头。第二印象就是有新闻记者的优点,即敏锐的洞察力与实事求是客观地搜集材料相结合。

关于中国文坛上的沈从文、丁玲等人,以前也看过一些回忆录、传记类的书,但是老实讲,有一些根本分不清是客观历史还是加以粉饰了。中国很大一部分传记文学都是道听途说,牵强附会,所以我认为传记文学也需要“打假”,否则三五十年后,我们后人将不知道其中的真相,把这些都误以为是历史了。像李辉这样在写作中抱着对历史、对人物实事求是负责的态度,在我们文学界还是要发扬的。当然,话又说回来了,文学创作毕竟不是历史记录,有些地方似乎不能强求。

董鼎山、董乐山重返故里上海。

参加这次活动后不到一年,董先生住进了协和医院,从此再也没有回家。

一直难忘最后见到董先生的情景。听说他又住院了,我去看他,他的侄女专程从上海赶来,在一旁照顾他。这是他一年内的再次住院。与前几次住院情况大大不同,这一次他只能躺在病床上握着我的手。手无力,人瘦得不像样子,脸色发暗。

他有许多话想说。我告诉他,我正在翻译《中国通》这本书,并且和作者彼得兰德取得联系。他很高兴。我说,有些老上海的地名和英文报纸的名称不清楚,他说可以来问他。怎么能够拿这样的事情打搅重病中的他?他说不要紧。我向他讲一些外面的事情。讲着,讲着,他突然又一次握住我的手,说了一句:“我没想到……”他在说自己一生的迷惘,他在力求用简洁的几句话来概括自己的一生。说到这里,他把头转到另一边。落泪了。

1998年病中的董乐山。

我不忍看到一个熟悉的前辈,躺在病床上受回忆的折磨,赶忙岔开话题。我知道,他有一种想把心里话毫无顾忌地全部说出来的急切。过去在他家中,他不止一次和我谈过他的故事。我在编一套回忆录丛书的时候,他还把前几年写出的好几万字的回忆录拿给我看,从里面我知道了他过去的一些经历,其中不少从未公开发表过。读这些回忆录,听他讲大大小小的故事,常常令人感慨万分。但是,从来没有像此刻这样让人感到一种凄凉,一种浓郁的伤感。他的话十分简短,我却感到他是在用全部生命讲出来。

几天后,董先生永远走了。生于1924年的他,才75岁。尽管已有心理准备,但仍让人难以接受,好久我都不能相信这是事实。他还有许多选题在做、想做。假以天年,他肯定会翻译出和写出更多更精彩的作品。如今,这只能是永远的遗憾。

董乐山、萧乾合影。

董先生去世不到一个月,萧乾先生也在1999年2月11日永远离开了。两位对我给予很多帮助的前辈,短短时间里相继离去,心底悲痛与凄凉,可想而知。

就在董先生去世的这一年,《中国通》翻译完毕。也是在这一年,我完成在病床前对他的承诺,为他编选一套4卷本《董乐山文集》。文集由河北教育出版社于2001年5月出版,谨以这套书的出版,为远去的董先生献上心香一瓣。

又是十五年过去,对他的思念依然那么强烈……

写于2016年岁末

-END-

▌六根为一点号签约作者。

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根