Linux 从4.12内核版本开始移除了 tcp_tw_recycle 配置。

参考:

[1]

tcp:remove tcp_tw_recycle 4396e460

移除sysctl.conf中关于net.ipv4.tcp_tw_recycle的配置内容,再次尝试sysctl -p就不再提示报错了。

tcp_tw_recycle通常会和tcp_tw_reuse参数一起使用,用于解决服务器TIME_WAIT状态连接过多的问题。

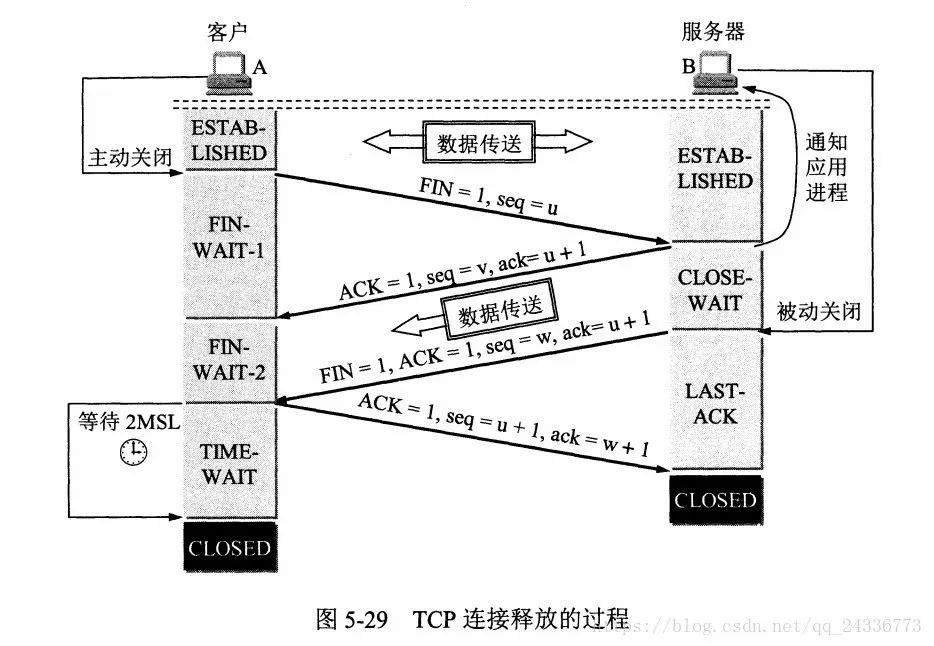

让我们回顾一下四次挥手的流程:

TIME_WAIT永远是出现在主动发送断开连接请求的一方(下文中我们称之为客户),划重点:这一点面试的时候经常会被问到。

客户在收到服务器端发送的FIN(表示"我们也要断开连接了")后发送ACK报文,并且进入TIME_WAIT状态,等待2MSL(MaximumSegmentLifetime 最大报文生存时间)。对于Linux,字段为TCP_TIMEWAIT_LEN硬编码为30秒,对于windows为2分钟(可自行调整)。

为什么客户端不直接进入CLOSED状态,而是要在TIME_WAIT等待那么久呢,基于如下考虑:

1.确保远程端处于关闭状态。也就是说需要确保客户端发出的最后一个ACK报文能够到达服务器。由于网络不可靠,有可能最后一个ACK报文丢失,如果服务器没有收到客户端的ACK,则会重新发送FIN报文,客户端就可以在2MSL时间段内收到这个这个重发的报文,并且重发ACK报文。但如果客户端跳过TIME_WAIT阶段进入了CLOSED,服务端始终无法得到响应,就会处于LAST-ACK状态,此时假如客户端发起了一个新连接,则会以失败告终。

异常流程如下:

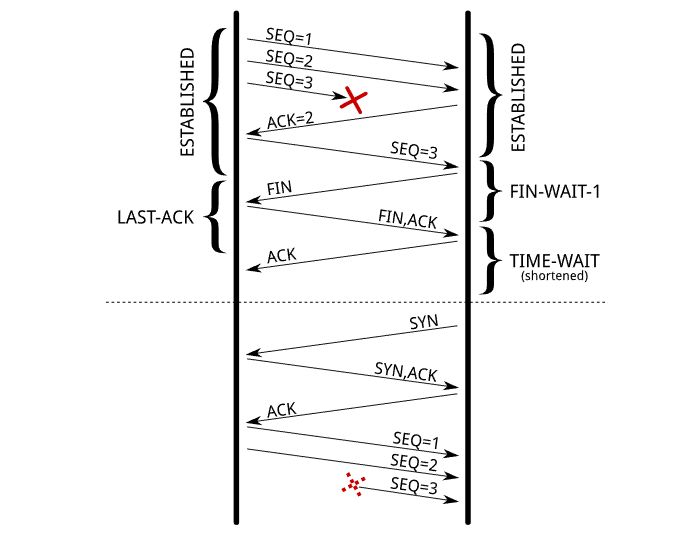

2.防止上一次连接中的包,迷路后重新出现,影响新连接(经过2MSL,上一次连接中所有的重复包都会消失),这一点和为啥要执行三次握手而不是两次的原因是一样的。

异常流程如下:

查看方式有两种:

(1)ss -tan state time-wait|wc -l

(2)netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'

对于一个处理大量连接的处理器TIME_WAIT是有危害的,表现如下:

1.占用连接资源

TIME_WAIT占用的1分钟时间内,相同四元组(源地址,源端口,目标地址,目标端口)的连接无法创建,通常一个ip可以开启的端口为net.ipv4.ip_local_port_range指定的32768-61000,如果TIME_WAIT状态过多,会导致无法创建新连接。

2.占用内存资源

这个占用资源并不是很多,可以不用担心。

可以考虑如下方式:

1.修改为长连接,代价较大,长连接对服务器性能有影响。

2.增加可用端口范围(修改net.ipv4.ip_local_port_range); 增加服务端口,比如采用80,81等多个端口提供服务; 增加客户端ip(适用于负载均衡,比如nginx,采用多个ip连接后端服务器); 增加服务端ip; 这些方式治标不治本,只能缓解问题。

3.将net.ipv4.tcp_max_tw_buckets设置为很小的值(默认是18000). 当TIME_WAIT连接数量达到给定的值时,所有的TIME_WAIT连接会被立刻清除,并打印警告信息。但这种粗暴的清理掉所有的连接,意味着有些连接并没有成功等待2MSL,就会造成通讯异常。

4.修改TCP_TIMEWAIT_LEN值,减少等待时间,但这个需要修改内核并重新编译。

5.打开tcp_tw_recycle和tcp_timestamps选项。

6.打开tcp_tw_reuse和tcp_timestamps选项。

net.ipv4.tcp_tw_{reuse,recycle}

需要明确两个点:

解决方式已经给出,那我们需要了解一下net.ipv4.tcp_tw_reuse和net.ipv4.tcp_tw_recycle有啥区别

1.两个选项都需要打开对TCP时间戳的支持,即net.ipv4.tcp_timestamps=1(默认即为1)。

RFC 1323中实现了TCP拓展规范,以便保证网络繁忙的情况下的高可用。并定义了一个新的TCP选项-两个四字节的timestamp字段,第一个是TCP发送方的当前时钟时间戳,第二个是从远程主机接收到的最新时间戳。

2.两个选项默认都是关闭状态,即等于0。

3.4.1 - net.ipv4.tcp_tw_reuse:更安全的设置

将处于TIME_WAIT状态的socket用于新的TCP连接,影响连出的连接。

[2]

kernel sysctl 官方指南

中是这么写的:

Allow to reuse TIME-WAIT sockets for new connections when it is safe from protocol viewpoint. Default value is 0.

It should not be changed without advice/request of technical experts.

协议安全主要指的是两点:

1.只适用于客户端(连接发起方)

net/ipv4/inet_hashtables.c

static int __inet_check_established(struct inet_timewait_death_row *death_row,

struct sock *sk, __u16 lport,

struct inet_timewait_sock **twp)

{

/* ……省略…… */

sk_nulls_for_each(sk2, node, &head->chain) {

if (sk2->sk_hash != hash)

continue;

if (likely(INET_MATCH(sk2, net, acookie,

saddr, daddr, ports, dif))) {

if (sk2->sk_state == TCP_TIME_WAIT) {

tw = inet_twsk(sk2);

if (twsk_unique(sk, sk2, twp))

break;

}

goto not_unique;

}

}

/* ……省略…… */

}

2.TIME_WAIT创建时间超过1秒才可以被复用

net/ipv4/tcp_ipv4.c

int tcp_twsk_unique(struct sock *sk, struct sock *sktw, void *twp)

{

/* ……省略…… */

if (tcptw->tw_ts_recent_stamp &&

(!twp || (sock_net(sk)->ipv4.sysctl_tcp_tw_reuse &&

get_seconds() - tcptw->tw_ts_recent_stamp > 1))) {

/* ……省略…… */

return 1;

}

return 0;

}

满足以上两个条件才会被认为是"safe from protocol viewpoint"的状况。启用net.ipv4.tcp_tw_reuse后,如果新的时间戳比之前存储的时间戳更大,那么Linux将会从TIME-WAIT状态的存活连接中选取一个,重新分配给新的连接出去的的TCP连接,这种情况下,TIME-WAIT的连接相当于只需要1秒就可以被复用了。

重新回顾为什么要引入TIME-WAIT:

第一个作用就是避免新连接接收到重复的数据包,由于使用了时间戳,重复的数据包会因为时间戳过期被丢弃。

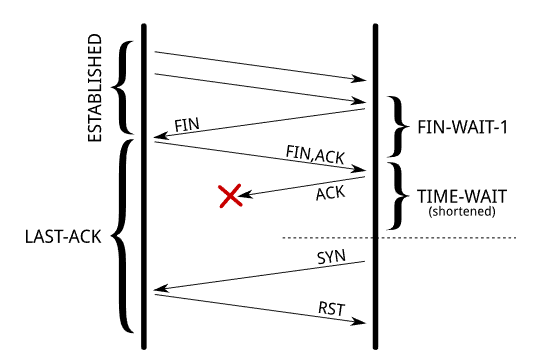

第二个作用是确保远端不是处于LAST-ACK状态,如果ACK包丢失,远端没有成功获取到最后一个ACK包,则会重发FIN包。直到:

1.放弃(连接断开)

2.收到ACK包

3.收到RST包

如果FIN包被及时接收到,并且本地端仍然是TIME-WAIT状态,那ACK包会被发送,此时就是正常的四次挥手流程。

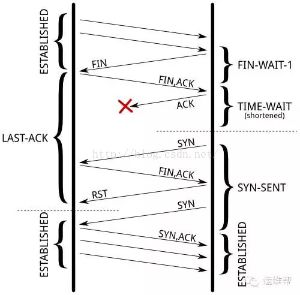

如果TIME-WAIT的条目已经被新连接所复用,则新连接的SYN包会被忽略掉,并且会收到FIN包的重传,本地会回复一个RST包(因为此时本地连接为SYN-SENT状态),这会让远程端跳出LAST-ACK状态,最初的SYN包也会在1秒后重新发送,然后完成连接的建立,整个过程不会中断,只是有轻微的延迟。流程如下:

需要注意,连接被复用后,TWrecycled计数器会增加(/proc/net/netstat中TWrecycled值)

3.4.2 - net.ipv4.tcp_tw_recycle:更激进的设置

启用TIME_WAIT 状态的sockets的快速回收,影响所有连入和连出的连接

[3]

kernel sysctl 官方指南

是这么写的

Enable fast recycling TIME-WAIT sockets. Default value is 0. It should not be changed without advice/request of technical experts.

这次表述的更加模糊,继续翻看源码:

net/ipv4/tcp_input.c

int tcp_conn_request(struct request_sock_ops *rsk_ops,

const