在社会逻辑上理解广场舞的治理困境,首先必须回到广场舞的自然属性,进而回答“难以治理的广场舞噪音是如何制造出来的?”原因很简单,广场舞噪音之所以成为一个社会性的问题乃至“社区公害”,毫无疑问与广场舞的自然属性有关。如果我们脱离了广场舞的自然属性,仅仅从结果上面对难以治理的广场舞,极有可能重新陷入机械的法律逻辑。从广场舞的构成形式看,它是在团体操的基础上融合了一些舞蹈元素所形成的一种新的休闲健身形式,所以兼具团体操和舞蹈的双重属性。正是这种双重属性中某些要素的相互强化,才产生了导致广场舞广泛传播并陷入一种难以治理状态的原始动力。

广场舞作为团体健身操的演变形式,首先满足了特定群体休闲健身的需求。

广场舞的运动强度不仅十分适合中老年女性的身体特点,而且在健身实践中产生了良好的效果。正因为如此,广场舞在刚刚面世不久即受到“中国大妈”的青睐,并国家被纳入“全民健身计划”加以推广。如果纯粹从健身形式的角度看,广场舞及“中国大妈”在逻辑上并不必然导致广场舞的“污名化”和治理困境。现实生活中的许多休闲建身形式在改善自身健康的同时,并未对社区环境产生任何影响。因此,广场舞对社区环境的负面影响并不是“中国大妈”健身需求的必然结果。

但是广场舞的组织形式则与它所陷入的治理困境具有内在的逻辑关联。广场舞延续了团体操的组织形式,即借助团体的规模效应和动作的统一性、以突出整体淡化个体的方式制造出一种震撼性的视觉效果。简言之,团体操在组织方式上表现出一种追求规模更大、动作更统一、整体感更强的“大场面”效果。“大场面”的组织形式辅之以优美的旋律和动感的节奏,使广场舞产生出不亚于团体操的冲击力。对于参与其中的“中国大妈”来说,规模与统一性的相得益彰、突出整体淡化个体的“大场面”产生了一种特有的魔力,只要参与其中就能体验到身体的酣畅和心理上的愉悦。这种体验反过来会强化“广场舞大妈”的“大场面”意识。于是,越来越多的“中国大妈”被劝募进来,越来越统一的广场舞装备自发配备起来,越来越强烈的参与意识被激发出来。

同时,广场舞也是一种群体性的舞蹈形式。

舞蹈和一般意义的健身操具有两个方面的显著区别。首先,健身活动并不一定需要音乐的辅助;但是绝大多数舞蹈均需要旋律和节奏等音效方面的配合要求。其次,健身主要是一种局限于身体的活动,意义较为单一;而舞蹈的意义则更为丰富,除了对身体的型塑之外,还具有一种表达上的意义。因此,我们在重新面对广场舞的治理困境时,不能遗忘了广场舞作为一种舞蹈形式所具有的音效特征和表达性需求。正是广场舞作为一种舞蹈形式所特有的音效特征和表达需求,使之超越了一般意义上的休闲健身活动。

毫无疑问,音效特征是广场舞噪音扰民及其治理困境的物理根源。

然而,在围绕广场舞所引起的社区纠纷中,广场舞的物理音效对于纠纷双方来说,是两种完全不同的体验:一边是无与伦比的身心体验;一边是难以忍受的聒噪。优美的广场舞舞曲之所以变成一种不堪忍受的“噪音”,显然与广场舞“大场面”的组织形式脱不了干系。具体地讲,“大场面”的组织方式主要从两个方面将广场舞舞曲优美的旋律和动感的节奏变成“噪音”并将其推向一种难以治理的困境。首先,在“大场面”的组织方式中,广场舞的规模效应需要更高的物理音效进行配合,否则不足以体现广场舞对“场面”的要求。所以,广场舞的规模越大,舞曲的分贝越高。其次,广场舞的统一性和整体性标准要求参与者的反复操演。最终,广场舞的舞曲在“大场面”的组织形式中,变成了一种高分贝的单调重复。

在以规模、统一性和整体感为标志的“大场面”组织方式中,广场舞的表达并不是一种个体化的表达(广场舞本省也不是一种展示舞蹈者个性的舞蹈),而是一种群体性的表达和形式化的表达。

通常情况下,舞蹈艺术所表达的情感是多元化的,个体层面的悲欢离合和集体层面的家国情怀均可构成舞蹈艺术的表现主题。然而,尽管广场舞的种类繁多,但其表现主题则相对单一,基本上以高亢、激情和欢快的舞曲和动作编排表现一种积极向上的精神面貌。因此,广场舞所进行的这种群体性表达或形式化表达,需要广场舞参与者具有某种共同的心理特征作为支撑。否则,主题单调的广场舞将难以维持其“大场面”的组织形式,也无法实现快速和广泛的传播。从某种意义上说,正是由于共同的心理特征,“中国大妈”才有可能在“大场面”的组织方式中进行集中的、群体性的和形式化的表达。

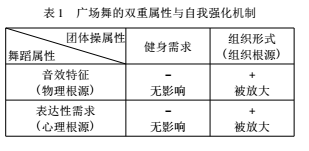

表1呈现了广场舞的双重属性(即团体操属性和舞蹈属性)及其四个构成要素(健身需求、组织形式、音效特征和表达性需求)。在这四个构成要素中,除了健身需求之外的其他三个要素分别构成广场舞噪音扰民的三种根源,如表1。其中,舞蹈属性所特有的音效特征构成广场舞噪音扰民的物理根源;表达性需求构成广场舞噪音扰民的社会心理根源;而团体操属性中“大场面”的组织方式则构成广场舞噪音扰民的组织根源或形式根源。正是由于上述三种根源共同作用和相互强化,导致了广场舞的“污名化”并陷入难以治理的困境。其中,广场舞“大场面”的组织形式在这个过程中充当了一种强化或放大机制(比如“大场面”的规模和群体效应对参与者所产生的群体压力、从众行为和相互感染等),当广场舞的音效特征和表达性需求遭遇“大场面”的组织形式时,便被“大场面”的规模效应、整齐划一的视觉冲击力和具有震撼性的整体感所放大和强化。

于是,广场舞的物理音效随着规模的扩大而“水涨船高”,“广场舞大妈”基于某种共同心理特征的表达性欲望在“大场面”的群体效应中得以酣畅淋漓的释放。

有趣的是,健身需求作为广场舞最基本的构成要素和最原初的参与动机,反而与广场舞的噪音扰民没有因果关联。不仅健身活动并不必然产生噪音,而且健身需求也不会对广场舞的音效特征和表达性需求产生影响。简言之,广场舞的噪音问题与参与者的健身需求并不存在逻辑关联。这意味着,如果从健身需求的角度讨论和解决广场舞噪音的治理问题,在逻辑上是有问题的。比如,从“广场舞大妈”健身需求正当性的角度,要求社区居民的理解和谅解,进而以相互妥协的方式暂时维持一种程度较轻的噪音扰民。但是,广场舞的自我强化机制将会很快使其恢复到原来的程度。再比如,将广场舞噪音扰民理解为健身需求与场所供给之间的结构性矛盾,从而将广场舞噪音扰民错误地归因为一种发展困境。毫无疑问,这必然导致对广场舞噪音治理的拖延和推责。