2017年9月1日,中华人民共和国工业和信息化部将新的《中华人民共和国无线电频率划分规定(修订征求意见稿)》公开向社会征求意见。(

点击我进入工信部网站

)

对于业余无线电爱好者来说,最关心的问题还是业余无线电的频谱划分问题。

我们合法利用的频谱资源究竟在新的无线电频率划分规定中发生了怎样的变化?

我们来做一个对比,对比的对象分别为在工信部官方网站上进行公示的《中华人民共和国无线电频率划分规定(修订征求意见稿)》(下称“修订稿”)和当前工信部官方网站上所提供的《中华人民共和国无线电频率划分规定(2013版)》(下称“2013版”)。对比的对象主要是100GHz以下的业余业务部分。

改变:新增了5MHz的分配

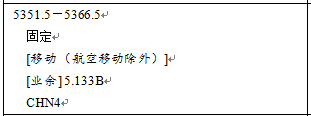

在修订稿中,新增了5351.5~5366.5kHz频段的业余业务分配。在该段频谱中,业余业务被分配为次要业务,并遵循5.133B条款的限制。

5.133B:使用5351.5-5366.5 kHz频段的业余业务电台的最大辐射功率不得超过15 W(e.i.r.p.)。(下略)

点评

:该段原被划分为固定(主要业务)、移动(次要业务)的情况。而本次对5MHz的分配则是响应国际电联WRC-15会议上对于5MHz的划分决定。该决定同意在全球范围内以次要业务的形式将5351.5~5366.5kHz的频率划分给业余无线电业务,并限定了EIRP需求。

该波段因其位于80米和40米波之间的波长特性而导致了非常良好的本地、中距离传播特性。因此得以在应急通信和NVIS的应用中得到重视。对该波段的划分决定于2017年1月正式生效,而各地的无线电管理部门将陆续修改频率划分。

除此之外,在100GHz以下的业余业务的分配并没有其他的改变。包括

之前在火腿群体中热议的144/430波段的分配均没有任何变化。

这个划分究竟是怎样制定出来的呢?

无线电和其他的资源并不相同,它的国际性很强。若是一个地理区域范围内的国家和地区的无线电频率划分不能达成大体上的一致,那么空中的电波就会互相“打架”。在我国开放业余无线电台之前,我国的7MHz划分就和周边各国不一致,在7MHz业余段高段存在着广播业务,对其他国家的无线电爱好者造成了干扰。而现在,管理机构在制定自己的无线电频谱划分规定的时候,都要参考一个统一的标准,那就是国际电联的规则。

国际电联的规则作为规范全球无线电活动的标准,得到了一致的认可。它指导了频率划分的方式方法、何种业务该以何种方式划分至哪个频段。无线电管理机构在这个基础上,再参考本国的相关法律规定和实际发展情况,来制定适合的无线电频率划分方案。因此,无线电频率划分方案并不是随便做出来的,它需要参考到大量相关的规定和信息才能够获得制定。

火腿们!遇事不慌,多翻翻资料,看看别人怎么说?

DE BG2KAJ