评剧《刘巧儿》剧照

生于乱世的新凤霞,终其一生都在与黑暗和庸俗的旧世界决裂。自卑与现代前卫的双重意识驱使她“拼命学习”,耗费她大半生的精力。而与才子吴祖光坚定且幸福的婚恋,让她成为同辈民间戏曲艺人里最与众不同的一位,也在“艺人”到“艺术家”的蜕变中为她加持。怀念新凤霞,以及跨越出身和性格差异的“霞光”夫妇,让我们思考个人信念与情感的力量能怎样超越难以承受的困苦险阻。

欲听节目彩蛋,请关注

爱音斯坦声音学院

在珠市口地铁站下车,沿着在建的八号线向南走几百米,便是有着六十余年历史的天桥剧场。

盛夏的午后,剧场外人头攒动。这里正承办着第15届北京舞蹈大赛。建筑的正前方是一幅巨大的镂空雕刻——上面是一个舞蹈演员的形象。售票处的演出安排也显示,中央芭蕾舞团占据了年底之前的大半排期。

“有评剧吗?”

“没有。”

“要看评剧去哪啊?”

“去评剧院啊,这里还有旁边的艺术中心(演出的)都是现代话剧。要不看场舞蹈得了,大热天儿的,便宜卖您。”

路对面的天桥杂技剧场大门紧闭。只有走到这座被电线挡得严严实实的三层小楼前,才能看到铁门上方“万胜剧场”四个字——老舍先生于1965年亲笔题写。

大厅黑漆漆的,只有一间屋子亮着灯。

开门的声响惊动了屋内的人,他叼着根烟走出来,手机上还播放着电视剧。一脸狐疑地看着我:“来这儿干什么呀?不开门不开门。”说明拜访来意后,他又问我是否有“上面的批条”。

借着灯光能看得清,大厅四周挂着一些配有说明的海报,其中一张是一个穿着深蓝底白花前襟上衣、梳着乌黑大辫子的姑娘。图片说明显示:“万盛轩戏院(万胜剧场原名)始建于1931年……五十年代初在此剧场,评剧艺术家新凤霞主演《刘巧儿》曾红遍全国。”

大半个世纪前,灵慧聪颖的民间艺人新凤霞正是从此处登台,迅速成为享誉全国的“评剧皇后”,流行程度甚至一度盖过京剧。然而世易时移,今天所有的传统戏剧门类都面临潮流文化冲击和后继乏力的颓势。除了圈内人和亲友,极少人了解,2017年是新凤霞诞辰90周年。她的艺术生命缘何在四十岁上下,尚未全面绽放,便戛然而止,更鲜为今人关注。

两个多月前,新凤霞的儿子吴欢在微博上写道:

1966年中国评剧院青年演员张少华当队长,带队抄砸了新凤霞家。后来新凤霞说“苦难都过去了,我也残疾了,怪她们有什么用,原谅她们吧。”今年新凤霞九十冥寿,张少华还记得那些往事吗?

他说自己平时很少发微博,写这几句只是想念母亲,有感而发。没成想,数日之内这条微博阅读量突破800万。一代名伶,以一种突然的方式重回大众视线。

然而一切绝不应该止于一时的喧哗。

生于乱世的新凤霞,终其一生都在与黑暗和庸俗的旧世界决裂。自卑与现代前卫的双重意识驱使她“拼命学习”,耗费她大半生的精力。而与才子吴祖光坚定且幸福的婚恋,让她成为同辈民间戏曲艺人里最与众不同的一位,也在“艺人”到“艺术家”的蜕变中为她加持。怀念新凤霞,以及跨越出身和性格差异的“霞光”夫妇,让我们思考个人信念与情感的力量能怎样超越难以承受的困苦险阻。

“你看现在的明星,有形象、无人物,唉。”初见74岁的画家、李苦禅先生之子李燕,他随手拿起手头一本今年的新闻杂志,翻到里头的明星页,摇摇头。“那时候的知识分子、艺人,长得还像个样。”

“新凤霞就不是洗个脸便不认识的那种美,是达到中华美学里的最高审美境界——朴素美。”

他第一次见到她,是半个世纪前在中央美术学院宿舍。

“我们院儿住了一些名人,吴祖光到那去。我们的屋分里外间,我正坐在里边床上,忽然看着进来一位女同志,好家伙,满眼生光啊。啊唉,我差点没叫出来,这真刘巧儿来了——”

这位女同志穿着连衣裙,用俄文讲“布拉吉”,颜色李燕记不太清了。“反正很素,不是花的,或者龙凤呈祥的,就是颜色很素。后头留一条浓黑的大辫子,非常淡的妆,也没有口红。穿着跟略高一点的凉鞋,在那年头真的是相当的时髦了。”

画家、李苦禅儿子李燕 图 / 杨昶

让李燕恍神的“刘巧儿”是新凤霞在1949年后参与原创和革新的同名现代评剧里的主角。戏里,手提竹篮的巧儿款款地走到垂柳岸边,对着河畔的鲜花诉说起心事。浓眉大眼里既有微微的羞涩,又有着初恋的明媚和坚定的主张。

上一次劳模会上,我爱上人一个呀

他的名字叫赵振华

都选他做模范,人人都把他夸呀

从那天看见他我心里头放不下呀

因此上我偷偷地就爱上他呀

“这可不像现在随便就说我爱你啊什么的,这词当时可以讲是相当超前了,思想很解放。那时候女子不能表露出自己爱谁,老规矩是年轻女子看男子都不能正眼看,对话都得低着头,连眼神都不能对啊,那个规矩大了是吧?这居然自己还看上一个,所以后来这一唱哦,唉呦誉满京城啊。”

根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编的《刘巧儿》,是配合《婚姻法》宣传排的一部评剧。巧儿自幼经父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿,可她喜欢上了勤劳憨厚的小伙子赵振华,于是敦促父亲退掉婚约,自主结婚。新凤霞扮相俊美,声音特别好,用多年搭档马泰的话说,“全都是本音,演唱情深意浓,能把每个字都送到观众的耳中去。”加上这个戏有着破旧立新的时代背景,应和了年轻观众的心声,立刻唱遍全国。

评剧的前身叫蹦蹦戏。在上世纪初,评戏就是“莲花落”式的小戏,不登大雅之堂。以悲腔为主,人物也多为怨女烈妇。老百姓有话:谁心里有苦,想哭的话,买张票看评戏让你哭个痛快。然而新凤霞与别人不同,或许是幼年学过京剧,或许是声音较为优越,总之她不满意唱腔仅限于哭啼啼惨凄凄的音乐形象,下决心要变革。

在排《刘巧儿》“小桥”这场戏时,戏剧导演夏淳本来只给新凤霞分析:这时巧儿已让父亲去赵家退包办婚约,还想着能跟意中人赵振华结婚了,心情十分舒畅、愉快。“凤霞不仅用耍线、卧鱼等动作创造了一段很有特色的身段表演,而且把传统戏《老妈开唠》的‘喇叭调’唱法改了,吸收解放前电影《千里送京娘》中马蹄声的双打节奏,用在《刘巧儿》里,众人都觉得新鲜。可以说要没有这么个演员,这场戏就出不来,收不到这么好的艺术效果。”夏淳说。

老评剧演员赵丽蓉形容,新凤霞“肚里宽”,花五宝、花小宝、小彩舞、马三立,还有京剧言派老生她都能学,“学还学得真有点儿意思。”各种旋律和唱腔盘旋在她脑子里,到了磨合评戏时自动流淌出来,成了用之不竭的养分。

给剧目革新,在行业里并不讨喜。有人说新凤霞是评剧里面的“外江派”。还有人挤兑,什么莫名其妙的腔儿,斥责她的唱腔不是唱戏,倒像是在唱歌。有的搭档开始离开,还要带走其他人。新凤霞都不放心上,该改照样改。结果是,听众买账——万盛轩前边北门,不少观众曾从木板透出的缝里看她唱。

在与万胜剧场只有一条马路之隔的天坛公园,我们遇见了老京剧演员张伯,他师从京剧老生李盛藻,尤其喜欢新派评剧。“新凤霞长得漂亮,台风也好。新派好听在哪?好听在嗓子里有那个‘疙瘩腔’,嘴头有劲儿,字头字尾揪得清楚,味道浓。天桥剧场几百上千人,全凭一副嗓子,根本不用扩音器。”

采访中多位花甲以上老人都提到,论上层,周恩来曾经说:“三天不喝茶,不能不看新凤霞。”在街尾,往往胡同这边来一句“巧儿我自幼许配赵家”,隔着墙那边就给你回一下句“我和柱儿不认识,怎能嫁他?”,字正腔圆、又是普通话,卖西瓜的大爷,摇蒲扇的大妈,拉排(三声)子车的人力车夫,全都能哼,都能听明白——南方也不例外。

1950年代,新凤霞和同事在坐牛车下乡途中

老戏如《无双传》、《乾坤带》、《三看御妹》,新戏如《金沙江畔》、《会计姑娘》、《阮文追》……只要是新凤霞的戏,观众总是里三层外三层,非得等到她出来。“那架势,就跟今天的周杰伦一样。”和吴家深交多年的导演杨建东说。

吴欢幼小的脑海里定格了一幅连续的图画:散戏后,三轮车的两边总会有戏迷观众骑着自行车尾随欢送,他坐在妈妈的怀里,两边的车铃声欢快地响成一片,在深夜里灯光昏暗的北京街道上呼啸而过,车灯形成的长龙延续到很远。

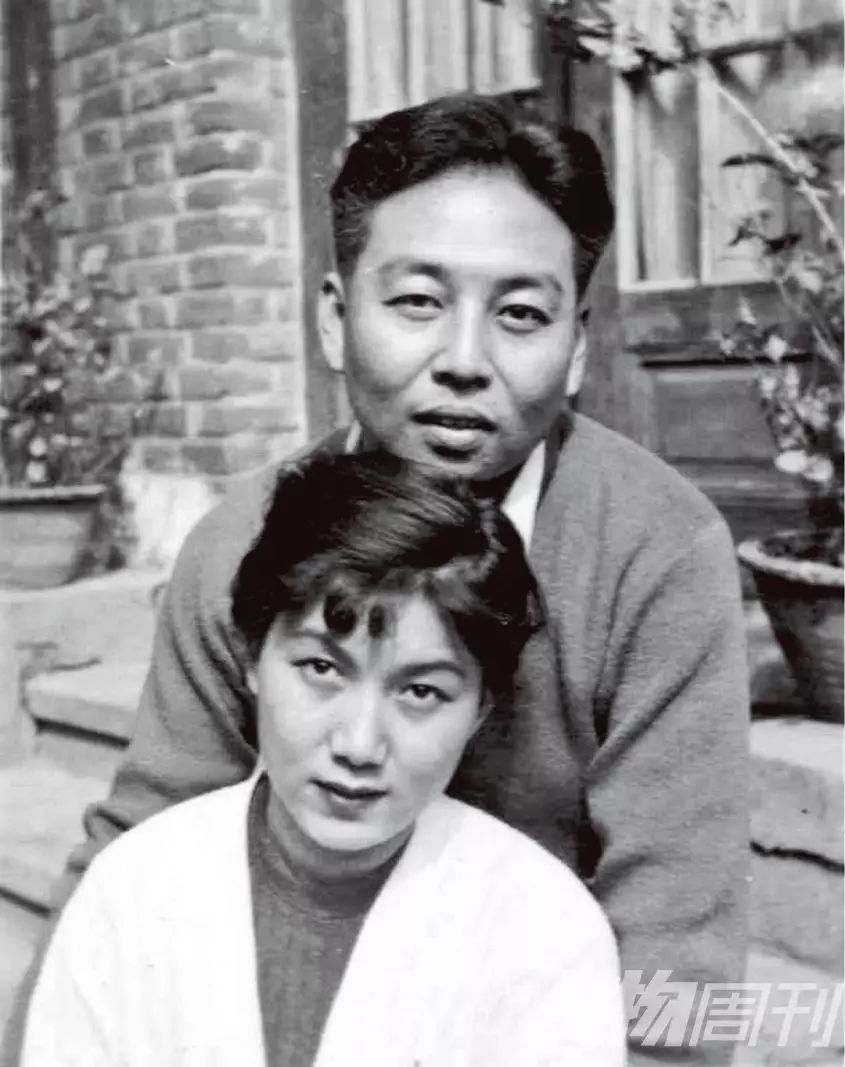

改革改出了一个“新派”,至今还有延续。但新凤霞的好友和儿女们都觉得,她这辈子干的最前卫的一件事,当属追求“戏剧神童”吴祖光、和他“私定终身”。

吴祖光父亲是北京故宫博物院和中国文博界的开创者吴瀛。他本人20岁便以剧作《凤凰城》轰动全国,之后又创作了《风雪夜归人》、《正气歌》、《捉鬼传》等精彩剧本。现代文学馆保存着数部吴祖光的手稿。馆长舒乙说过,吴祖光懂地方戏,写了评剧《花为媒》电影剧本,也写过京剧《三打陶三春》,为梅兰芳、程砚秋分别导演了两人舞台艺术的电影。他家学渊源,书法、古文、诗词、戏曲功底都非常好。

50年代初,才华横溢的吴祖光刚从香港回来,新凤霞也正当红。饱受追求和介绍之烦的她心如明镜:她需要过一种安定正常的生活,需要一个志同道合能引领自己一起前进的伴侣,“演员不行,他和我一样没有文化;同学不行,他的文化程度也是刚刚扫盲……”她期盼的那个男人应该聪明,有才华,既忠厚正直,又幽默风趣,乐观坚强,生气勃勃。完全合乎标准的吴祖光在合适的时机,如天赐般“降临”。

初见是在北京市文化局召集的一个会上。休息时,老舍拉吴祖光去另一间屋里见新凤霞。吴祖光很绅士,“她要从沙发起来,我不要她起来,蹲下和她说话。”

新凤霞的记忆更详实:“北京东城霞公府文艺处楼上会议室,坐了满满的专家学者们,他们谈笑风生。一位青年人发言引起了我的注意。他个头不高,浓眉大眼、细皮嫩肉,高高的鼻梁,满头黑发,还有点儿卷花,那么自然秀美,身穿着浅灰色布列宁制服,声音洪亮,语言很有风趣,很标准的北京话听来亲切质朴,不时引起一阵阵的掌声。”

新凤霞、赵丽蓉和张德福表演的评剧《花为媒》剧照

新凤霞演过这位“戏剧神童”写的《风雪夜归人》,唱过他写的歌词《莫负青春》,但此前老舍给她介绍作者时,她还以为是个深沉的老头儿,没想到吴祖光“那么年轻、但又那么有风度,大方沉着”。

很快再见面的机会来了。郁风和戈阳担任主编的《新观察》杂志请他做一次对新凤霞的采访。吴祖光思忖,去后台不合适,去家里也不好,最后在大栅栏附近著名的饭馆泰丰楼楼上单间做了采访,相谈甚欢。但回忆起来,吴祖光觉得自己写得很拘谨,不敢放开,因为“没有认识到她已达到的成就和超人水平”。

某天上午,吴祖光突然接到新凤霞有点心急火燎的电话请他去,却没说事由。大概因民间艺人多江湖恩怨,他怕新凤霞和自己或遭不测,忐忑地交待好友黄苗子:“我现在就得走,吉凶祸福全不知道,如在11点我还没有回来,你们到虎坊桥大街新凤霞家找我。如果出了事,你就想办法救我;如出大事了,请打电话给上海我家……”黄苗子打趣他,“新凤霞打彩球了,你是应选接彩球去的,被选中了。”

骑着那辆离开香港前买的英国罕波牌自行车,吴祖光速速赶到。进门才知,是即将召开的全国青联代表大会要新凤霞在会上发言,“难坏了”的她为发言稿向才子吴祖光求助。

说完正事,新凤霞鼓足勇气和吴祖光展开了一番对话:

新:我演的《刘巧儿》您看见过吗?

吴:看过,真好!唱、做都很新鲜,很有魅力。

新:前门大街的买卖家大喇叭,到处都放巧儿唱的:“因此上我偷偷地就爱上他呀……这一回我可要自己找婆家……”这唱词是我自己编的。

吴:配合宣传《新婚姻法》,这出新戏很受欢迎,家喻户晓了。

新(对方还是不明白,只好摊牌):我想跟你……说句心里话行吗?

吴:说吧!

新:我想跟你结婚,你愿意不愿意?

吴(毫无准备,站起来停了一会儿,脸通红,小声):我得考虑考虑。

新(自言自语):唉!我真没有想到,这像一盆冷水从头倒下来呀!是我没有看准了人。

吴(用很有分量的语气):我得向你一生负责。

虽然自尊心第一时间受损,但听到最后这句,明白吴祖光不是轻薄人,他的慎重终于使新凤霞心里的一块石头落了地。

当时男女双方的父母分别在上海和天津,新凤霞问吴祖光,要不要求得你父母同意?他说:“用不着,这是我自己的事情。”新凤霞说:“我也用不着问我的父母,谁也管不着我。”

有嫉妒的人说吴祖光是香港来的洋派儿电影导演,新凤霞是民间艺人,没文化,非受骗上当不可。流言和反对之声,反而促成了吴祖光和新凤霞结合的提速。

1951年9月,相识不到半年的两人,在北京南河沿欧美同学会的大院里,以鸡尾酒会的形式举行了婚礼。新娘穿上郁风为其设计的一件紫色旗袍,一件灰色绒小背心,黑色半高跟鞋,新郎着一身从香港带回来的蓝色西装、白衬衫、红花领带。男方主婚人阳翰笙,女方主婚人欧阳予倩,介绍人老舍,证婚人郭沫若。茅盾、洪深和吴祖光所属“二流堂”的朋友们都来了;在上海的赵丹夫妇、唐瑜等也专程赶到。戏曲界更不用说,梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生等,尤其是新娘天桥的老伙伴,说书的、说相声的,杂耍、摔跤、变戏法的、卖耗子药的、攀杠子的“飞飞飞”,猴子王,卖膏药的大狗熊都来了……可以说是当时文艺界最盛大的一次婚礼。婚礼走“新派”,未行鞠躬礼。侯宝林和大狗熊合作说了段相声;欧阳予倩唱了昆曲《思凡》,漫画家丁聪吹笛子为之伴奏。吴祖光也在大伙起哄下唱了一段《打渔杀家》。

新凤霞认为,她一生中最大的转折就是老舍先生为她安排的婚事,进了一个“满室书香的文化人家”。而在婚姻这件事上,吴欢和妹妹吴霜都认为母亲绝非只是头脑一热,嫁给一个才子那么简单。“这包含了她对自己未来人生的设计。她为什么用尽一切气力学习文化?她有一个最主要的生活目标,就是要变成一个大艺术家。因此要接触大艺术家,要接触更有文化的人们,她有这种意识。”

新凤霞自小在天津南市贫民区杨家柴厂的大杂院长大,父亲在妓院卖水果,母亲带着她和妹妹弟弟们。她从小就会针线活,收拾屋子、生火做饭,拆大改小都是她的事。左邻右舍是卖油条的、卖报的、收破烂的、拉洋车的……一年到头愁眉苦脸,小孩子也像大人一样忧郁。

对贫寒人家,唱戏无疑是一条挣钱扬名的捷径,然而学戏就无法接受正规的学校教育,人格崩坏是最大忧虑。戏班系团的竞争充满了各种社会里的经验,如何能唱主演,如何能偷上戏,师傅不好好教徒弟,坏了你的道具,让你上台出洋相倒霉,为捧A角害B角,龌龊丛生,且无人关心,任你自生自灭。

刚入行拜师学戏时,新凤霞身上起了疥疮。为了叫师傅看上,忍着伤口疼痛,用水把泡泡都洗净,一个伤痂都不留,黑药也都洗去了。结果师傅只贪学费,从不用心教艺。

演《三笑点秋香》里的配角冬香,唇红齿白的她化出妆来分外好看。主角走过来故意往她眉毛上一抹,把她眼皮画了一块黑。一句“记住没有,不能奴欺主!”她毕生难忘。

想立足万盛轩,戏子要层层拜访地方势力, 先是徒子、徒孙, 再拜“四霸天”, 最后要拜“御皇上”。“御皇上”说“平身”, 你才能起来,还得向“御皇上”说一套江湖话:“我是个江湖艺人,来北京借天桥您这块宝地找口饭吃, 望您多多栽培, 您抬抬手, 我们就过去了, 我们就能养活了老小……”

这行里,富裕的就玩儿扑克,推牌九,搓麻将。有钱的主角,有在后台招赌的,也有抽大烟白面吸毒的。奸商、掌柜、财主、地痞、流氓、把头、黑帮、暗杀团、黑旗队,各色人等在后台出出进进。“乱得睁不开眼,比夜市还热闹!”曲终人散时,后台有人直接冲着女角而来,也会无缘无故地视与女演员配戏的小生演员为敌,平白生出莫名其妙的仇视和妒忌(俗称“吃飞醋”)。眼看着种种肮脏污秽,新凤霞早早认定:“一个女孩子就像一只孔雀一样,要从小爱护好自己的羽毛,一支也不许人家损坏!”

对旧时代习气的憎恶和摒弃,不仅左右了她对后辈和孩子的教导,也影响到了事业承续。

吴霜儿时便被母亲叫到院子里练“毯子功”,穿上灯笼裤,小平鞋,劈腿下腰拿大顶、折跟头、走台步、打匀手,练了好几年。新派的经典段落,吴霜随口唱来,母亲和戏迷们皆给过肯定。但新凤霞去河北郊县演出,带吴霜的大哥去,却从不带她。“她觉得那个圈子不好,会给年轻人不好的影响,所以她不让我接触她的那些人。去农村演出,我很好奇的,她说那个地方女孩子不能去。但她曾经想培养我做她的接班人,这二者明明矛盾。直接导致我后来根本就不挑选戏曲做我的职业,我唱歌了。”

相比最怕的“官面上的人”,最看不起的阔商财主,新凤霞认为最高尚的就是有学问的读书人。结婚时,“书呆子”吴祖光特地给新凤霞买了一张小巧漂亮、红木雕花大理石面的书桌,书桌旁边还有一个摆满了书的书架。平生头一次拥有书架的她,高兴得如做梦一般。

新凤霞与吴祖光

新凤霞性子急,受侯仁之、吴组缃、老舍等人的鼓舞,从看图开始识字,学了就想用。练习学了几个戏里的人名,便开始组写短句子。于是,就有了“张飞娶了潘金莲”,“霸王教武则天耍剑”,“红娘见梁山伯下拜”这类人名随意、有趣的组合。不过说到底,在习字这件事上,她认为自己实在太差,简直是“鸭子嘴要进鸟食罐”——自不量力。到老,她也觉得自己毛笔字丑,画画都是吴祖光题字。“市面上新凤霞的画,落款要是她的字,一定是假的。”吴欢说。

哪怕成为全国级的明星,风头盖过丈夫,她也依然有种草民心态。“如果他们夫妇两人同时出现的话,那必定是吴祖光在前头,她至少要错半个头,在后面跟着,很自然。”李燕说。

吴祖光却从无轻视妻子之意。和民间艺人的交往本是他从小追求的目标之一,他觉得他们和他渊源有自,因此敬爱有加。他教新凤霞有目的地读一些中外文学名著。妻子认真地读,认真练习写笔记。一开始读《安娜·卡列尼娜》,她认为女主人公不守妇道,同情安娜丈夫卡列宁,还用戏班行话写:“旦角是荡妇,小生不正派,老生是受害者,最后旦角自食其果悲惨地死了……”吴祖光看了,批评她水平低。她听丈夫讲了作品的时代背景以及安娜的“典型意义”,才开始理解怎么回事。

除开吴祖光,他的那些文化界好友们也给了新凤霞一生的滋养。从盛家伦那里,新凤霞知道了演唱技巧和发声呼吸力度运用。关系最密切的黄苗子、郁风夫妇,在美术、书法练习方面也让她获益不少。无论水平高下,夫妇共读、高朋满座的那些年,就像四合院屋顶洒下的一缕朝阳,是谁都念叨的好时光。

未曾料到,风云突变。

1957年,耿直的吴祖光受邀参加一个“提意见”座谈会。他按照心中所想表达了“没有专业知识的低能干部高高在上领导专家”的意见,没想到被人(田汉)登在当时“剧协”刊物《戏剧报》上,立刻遭到北京文艺界的大规模批判。

四十多年后,他在接受杨澜采访时表示,当时赴会便有“会闯祸”的直感。出门时新凤霞极力拦阻,而吴祖光非去不可,最后甚至“用大力将她推开,几乎将她推倒”。

去了后果然发现,“在座只有金山,还有一个女同志,还有我。就我们三四个人。结果,果然一谈完立刻就整我。”

新凤霞明白丈夫的率真本性,也接受由此带给她和全家的“灾难性后果”。吴祖光回忆,妻子左膝“半月板”的受伤,就是当时中国评剧院的“革命小将”学习北京文艺界在文庙“打全堂”的后果。“凤霞告诉我,当时剧院里也在大院里跪了一圈,一声‘令下’,她身上挨了一重打,她本能地回头看了一眼,却是一个青年演员,此人因为条件不好,平时不得重用,凤霞出于好心曾特别找他和自己合演了一出《李三娘挑水》,要他扮演咬脐郎这个主要角色。他见凤霞看了自己,便把她拉出来毒打。”

60年代中,完成《花为媒》电影后,新凤霞再未登上过她挚爱的舞台。

新凤霞二儿子吴欢在展示自己的画作 图 / 杨昶

今天,吴欢住在城北的别墅,吴霜守着东大桥吴家40年的老楼房,大哥吴钢远在巴黎。三个人的童年却都是在北京王府井帅府园马家庙的四合院里度过。

那时,推开大红门便显出一条细细的洋灰甬道、二道门和青砖月亮门洞。小院有两盆大石榴,鲜红欲滴。里院种有凤凰树,过房高的海棠,白色、紫色的丁香,靠南墙是白玉兰、葡萄架,石桌、石墩,加上数不尽的各种盆花,爱煞人。

房子是建国后吴祖光用在香港写剧本的收入买的,又投入了大量精力装修。每间房子都换了新式玻璃窗格子,洗手间、小厢房都换了磨砂玻璃。北屋到东屋的耳房,为了射进阳光,房顶特意装了玻璃顶。厨房墙壁是白瓷砖,大炉罩带一个很讲究的烤箱,箱内有好几层烤盘。连来拜访的苏联朋友都赞不绝口。

凝聚了全家心血和记忆的宅子,在1966年被各路红卫兵几次将房顶打穿,墙壁砸开。据吴霜回忆,“(一次),一二十个腰间系皮带、杀气腾腾的男女,分开几组闯进不同的屋子,乱翻乱抄,箱子、柜子、壁橱、抽屉里面全被兜底翻了个空,成捆的书籍文件、字画文物被这些人用车装走,有几个是常来我家称父亲为老师的大哥大姐。其中有一个,对着被赶到院子当中的我和祖母气势汹汹地说,吴祖光是右派,是黑帮,你们要明白!”

歌唱家和剧作家、新凤霞女儿吴霜在东大桥家中。新凤霞和吴祖光的晚年在此度过,吴祖光也是在这里辞世

图 / 杨昶

院里的树全砍掉。各路人等从进门就搭起了小房子,人见人爱的大宅院成了破烂不堪的大杂院。有人说:“帅府园马家庙,有这个庙,可不是那个神了。”陌生人、新势力不断强行搬进,新凤霞和吴祖光只好忍痛把四合院换成了和平里的两套两居室。

新凤霞因为常年挖防空地道患高血压,积劳成疾。1975年末的一个早晨,她接到要去平谷郊外参加劳动的消息,第二天出发,刚把行李整好,一跤跌倒。医院又将脑血栓误诊为脑溢血,落得左半身偏瘫,逐渐影响到声带,从此与舞台彻底绝缘。

“新凤霞说过,演员离开舞台,就是鱼儿离开了水,那是她一生最大的痛苦。但她也没虚度。顽强地写书,学画,很倔强。”他们的好友、前中国体育杂志社总编万伯翱感慨道。“而像《风雪夜归人》那样优秀的剧作,吴祖光再也没写出来。”

从1957年吴祖光被划为“右派”,至1980年彻底改正平反,整整23年。对他来说,从1957年到1976年这19年,一事无成头发就白了。令人称奇的是,他竟然多次用“生正逢时”来形容自己,还曾赋诗一首: