欢迎戳上方

👆

关注

本号

一个旅居英国、渐赴远方的写手联盟

博士系列专题 上一篇:

《亲历牛津大学升博考核》

题记:“热闹有两种,一种是充实和丰富,一种是鸡飞狗跳。 可是的可是,苍白也有两种,一种对能量的珍惜与节约,一种是荒凉与空洞。如果从鸡飞狗跳退出之后进入的只是荒凉与空洞,或者反之,这还是一件可喜可贺的事吗?”

作者简介

包晗,京籍镶黄旗蒙古族,

伦敦大学国王学院数字人文博士在读

,研究课题Crowdsourcing and Citizen Journalism。初学新闻,现居英伦,自读书不求甚解,偶痴迷冷僻学问,闲来舞弄绘画摄影,业余尝试各式体育。世界之大,山河俊美,时刻怀有四处游荡之心;饕餮大王,美食痴客,一日无肉便觉有气无力。蒙古皇室风范,格格家世传奇;镜花缘里奇门轶事,大数据现开源地图;逍遥游蜩微弱不羡大鹏高远,投资学藏智慧四两可拨千斤。苦难人生路无惧无怨,历尽艰辛磨难唯心觉悟,漫漫象牙塔执着无悔,追求灵魂飘逸精神自由;包旖齐物稷下丘,晗岚逍遥落水愁。

感谢蔡校长邀请,让我有机会和大家分享我的留学追梦经历,现在

伦敦大学国王学院读数字人文博士,之前在中英都做过传媒工作,

提到我的读书经历,首先我想说外国的月亮没有想象中圆,翻看当年的日记,里面并没有莺歌燕舞欢声笑语以及“阳光灿烂的日子。”“生活是图书馆、饭馆、家三点一线,单调枯燥得令人痛心。好象是在看一本书,翻到某个阶段,奇怪地出现了些空白页,一页一页,全是空白、全是重复。”有段时间,我老嚷嚷着想回国,为什么呢?难道就算寂寞,上面也要裹上一层热闹的糖衣?在今天的地球上,没有哪里比中国更热闹,创新创业、大数据、共享经济…每天都有很多令人激动的机会和创业环境,为什么花钱出国去挑战孤独?晚餐的时候和几个博士聊到互联网现象,热潮正在涌动,

讨论到为什么要去学习时候,我说想当这个乌托邦泡沫即将破裂时,这里宁静的沉淀便是答案。

我很热爱的我的学科,热爱艺术和人文,文化遗产的保护和传承,以及开源数据、开源文化,享受对智慧成果共享、自由的追求。在帮学校做的专业宣传片中我说,

这个专业告诉我们从哪里来,到哪里去,我是谁,

我很珍惜我作为90后中国独生子女一代出国的机会。我经常思考留学的意义,

不是留,不是学,不是镀金,不是旅游,是世界观和方法论的思考,是一趟没有归程的心的修行。

天道酬勤,风物长宜

首先谈谈为什么要读博,相比于钱来说,追求学术的机会显得是一种稀缺资源,可以体会和别人不一样的人生,这是一种生活方式,如果说有人愿意去冒险、挑战生命极限,那么读博士也是;完成和实现的形式是一种精神追求,享受这种方式本身就是一种经历、财富和收获。

不仅如此,可以近距离用心感悟大师的声音,与世界上最聪明的想法进行心灵碰撞。

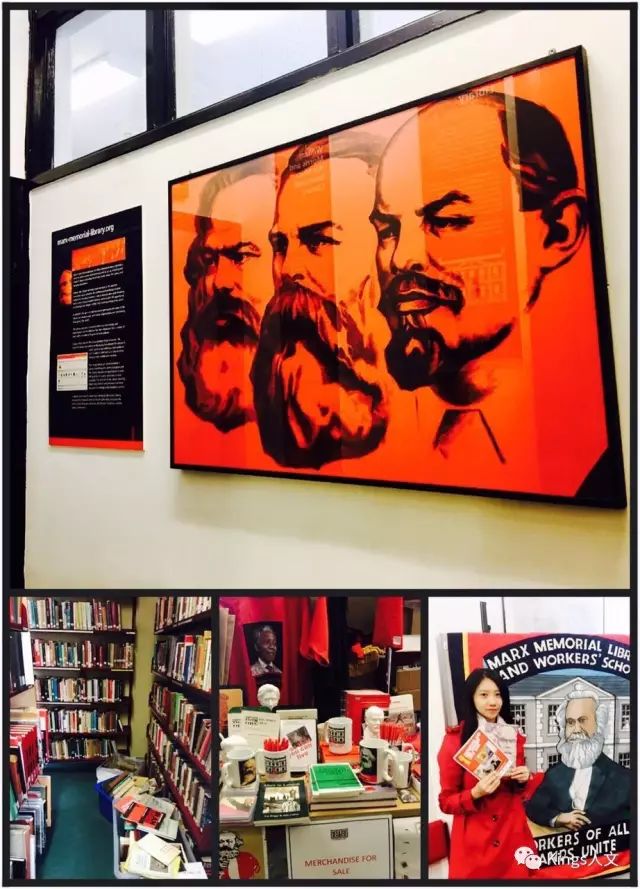

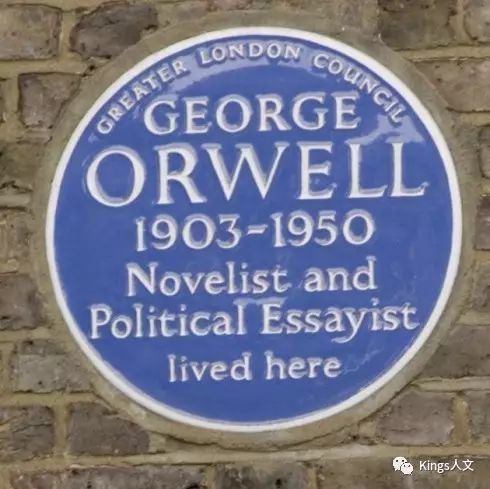

记得曾经和挚友五月一日一起去格特公墓(Highgate Cemetery)看马克思的墓以及伦敦北部伊斯灵顿(Islington)区马克思纪念图书馆(Marx Memorial Library)探寻马克思、列宁与伦敦的情愫,在1902年列宁创办了无产阶级《火星报》(Iskra)的小屋子里听讲座;在萨瑟克区(Southwark)(['sʌðək]不能分着读,local读音要读成sou tha ke出租车司机才能听懂)区域散步时,了解莎翁的故事;在汉普斯特德荒野(hampstead heath park)跑步时,发现乔治奥威尔写《1984》时候的小阁楼,和当地的老人交谈,奥威尔原来用法语读巴尔扎克的作品,起床后直接来到特拉法加广场,用喷泉水洗脸;一位学文化创意产业的学长带我到西敏寺牛顿的墓前瞻仰;去剑桥深夜拜访维特根斯坦的墓地等等,当天回去后又看了乔姆斯基对后期维特根斯坦哲学的商榷,不可言说之事,必将无言以对,每个生命个体活在这个世上,必有他们的皎洁和隐晦,如索绪尔言,一种语言,乃是一种社会秩序(social institution),在许多方面,它与政治、法律以及其他秩序休戚相关又有区别,哲学的一片云,凝结成了语法的一滴雨,每每想到这些就觉得非常动容,

如果我们不再把永恒看作时间上的无穷无尽,而是看作一个超越时间和空间的状态,那么永恒的生命属于那些活在当下的人,这种视野的打开和融合对一个人的人格塑造是终生的。

记得我刚来英国的时候,由于语言的压力和专业的负重,也常常怀疑自己的悟性、天资等,但是天道酬勤,刻苦和努力是亘古不变的真理,硕士阶段我曾经给自己制定严格的作息时间表,早上跑步晨练,回来听BBC练习英文,日复一日,后来通过自己的调整和适应当地的生活,和欧美同学、教授成为朋友,交流想法互通有无,并且通过工作方式融入英国主流社会。这些都让我觉得愉悦身心,一种难得的生命体验。我读博士最大的收获是学会了分析问题、解决问题和独立思考的世界观和方法论,让我受益终生,至今,我也经常被一些执着追求学术的同学、师长感动,在他们的帮助下,让我在各种纷杂中平静下来继续学术。

维特根斯坦墓地,2016年于剑桥

2017年于伦敦,Southwark Cathedral,莎士比亚

马克思纪念图书馆,2015年于伦敦

37A Clerkenwell Green, Clerkenwell, London EC1R 0DU

乔治奥威尔

plaque at 77 Parliament Hill

2017年摄于伦敦伊斯灵顿的克拉肯维尔(Clerkenwell),

Crown Tavern酒馆,

列宁在1905年和斯大林首次在这里相识。

自我批判,筚路蓝缕

我想了好久读博士对于一个文科生,清苦、孤独,只为知识,但当往前一步弄清楚一个道理,窥视了真理的一个壮丽的方面或者创口的时候,享受占有获取征服知识的快感,从知识的消费者走向知识的创造者,那种成就感是无可比拟的。相信有一天,最终会失去一切,也终会得到一切,最初的动力是羡慕老师门牌上熠熠生辉的Doctor(博士), Professor(教授),能在一个个温暖阳光洒满落叶的午后,坐在校园的长椅上嘲虐权贵针砭时弊谈笑风生,对得起我背着行囊,十个小时的颠簸,也曾经怕孤独怕寂寞, 这条路只有进不可退,看着一起长大的小学同学,抱着眯眯睡眼的小孩也挺羡慕的,只身带着一个行李箱远行在外,父母生日我也不能陪在身边,但想到当初鼓励我出去的动力,曾经的梦想学校,就又找到方向了,

去找真理,拥抱一种无形的人文关怀。

关于自我批判,读书的时候发现人类的世界满目疮痍,而希望之花,就在那布满荆棘的悬崖之顶,也许你就是下一个摘花的人,如果记者没有最质朴的正直和天真,那民主就没有标尺,好笔不取决于羽毛丹青,好文不取决于莎草羊皮... 福柯在玩监狱,维特根斯坦在螺旋,尼采在发神经,爱因斯坦在研究宇宙,萨特在存在,罗兰巴特,柏拉图....每天在自我怀疑中睡去,在自我博弈中醒来,可是对于未来的不确定性又充满了期待,

“对左翼罗曼蒂克主义者来说,生命的意义应当依赖于具有不可预知性的“事件”,它可以是革命,也就是对政治结构的一种重新构建,也可以是一触即发的爱情,基于灵魂出窍而存在的爱情

(齐泽克,EVENT)

。”

20 岁到30岁,对于一个女人来说,读书算是一段“黄金岁月”的流失?我试图为此伤感,但是青春的本质在于去创造,去经历,阅尽千帆,不忘初心,一切创作都是源于生活的,精神执念虽然让人痛苦万分,刚开始我经常被那种时不时急性的孤独感冲击,失眠到天亮,但这些精神执念却又是万千艺术灵感的最好驱动力,白天倾身去经历,直面生命的本质,夜晚的灵魂才会不浮空,平衡生命里的激情。

有人觉得,打着747这样的飞的,在全世界跑来跑去很幸福,或许是这样。

有人觉得,使着金银刀叉,吃着黄油面包,喝着咖啡红酒很幸福,或许是这样。

有人觉得,国内要什么有什么,跑出去花钱花时间不划算,或许是这样。

有人觉得,留学生在外面只吃喝玩乐,不好好学习,或许是这样。

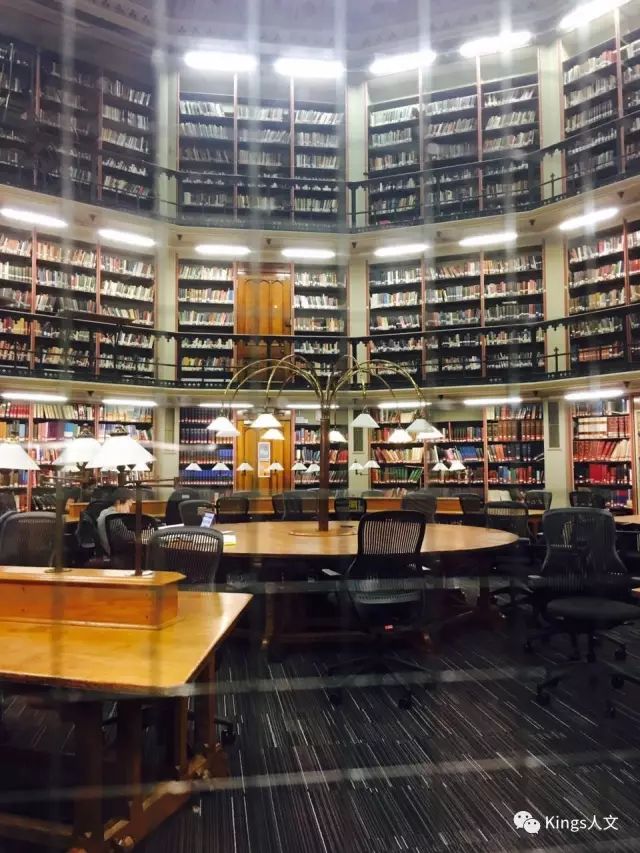

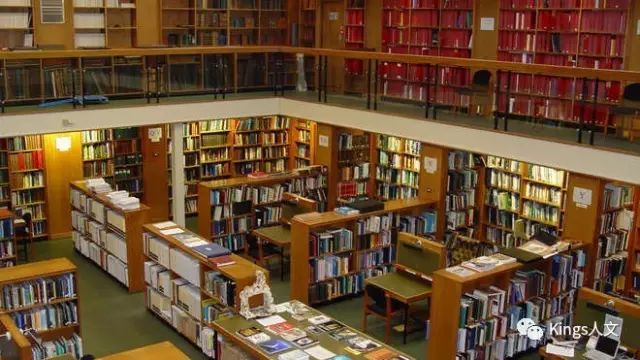

我觉得我能安安静静坐在图书馆看书是件美好的事情。

(上:2015一月 下:2017一月

夜晚从图书馆走出来,伦敦的冬天像中世纪一般漫长,从前年到今年,虽然没有温暖的感觉,但是炽热的心依在,如这句禅意的诗

,满船空载明月归,什么也没得到,空船而去,空船而归,但是心是欢喜的

)

发现世界有那么多我不知道的有趣知识,内心的求知欲望就被激发了,这时候思考、吸收、辨别、梳理各种文献和理论,是废寝忘食的,夜深人静的傍晚拉上窗帘,与世界的最后一缕目光,也合上了,一片沉寂,此时,一切的思考和纷争也都落下帷幕,却化为一个根本的问题,

这究竟是一个什么样的世界?我们应该如何看待这个世界?我们又能为这个世界做些什么?

有时候从这个角度思考,人文社科、考古文化的研究以及哲学思辨等都是道,计算机编程、 大数据、GIS、空间和文本分析、VR、AR等这些技术手段的创新都是术,宏观辩证的去思考,用发展的眼光看待问题,在每个微观问题的时间结点上做⼀个注脚,寻求帕累托最优目标,而孤独是思考这些问题的绝佳时机。牛顿的绝对引力,爱因斯坦的《相对论》锦上添花,世界没有绝对与永恒,皆是相对存在...最近导师和斯坦福数字人文中心一起做一个project,把偶然的历史事件利用3-D mapping、algortiheic literary analysis、visualisation技术手段放置到必然的时空中,

人类头顶着一张巨大的信息网,不同的投影给了我们在不同的目的地下更多的选择和可能性,跨越边界探寻历史和未来关联性,深感这是对人类的科技的发展和人文知识的传承意义重大,体味着个体生命的渺小与普通及深刻与伟大。

由于专业涉及面积广,我会阅读很多社会心理学、经济金融、政治哲学、传播学、文学艺术、互联网金融、计算机科学⼀直是我感兴趣的几个学科的书。比如,卡斯特的

《信息时代三部曲》

这是Digital Culture Foundation本科的必读书目,对各种形式的知识虚无主义、社会怀疑主义与政治、犬儒主义提出了异议,他认为,网络新世界尽管令人困惑,但其所有主要的变迁趋势都彼此关联,人们能够理解其间的各种关系。后现代主义迷恋历史的终结以及某种程度上理性的终结, “接受了行为的完全个人化以及社会对其命运的无能为力”,正是放弃了人们的理解能力以及“制造意义、甚至制造无意义的能力”。 基于此,卡斯特努力为我们描绘了一幅新的社会图景:信息技术技术革命正在加速重造社会的物质基础,全球经济互相依赖,引起了经济、国家与社会关系的新形式,资本主义再结构为信息资本主义,新的社会形态即网络社会的面貌越来越清晰地浮现出来了。

再如,

《乌合之众》

这本书,初次看时不理解为什么1895 年初次面世成为经典,价值来源何在,觉得作者古斯塔夫·勒庞⽤极端的观点和单方的说理来表达自己观点。时光荏苒,当我掌握了一些理论再次思考的时候,我的观点有了翻天覆地的改变,令我兴奋是在书中极为精致地描述了集体心态,对人们理解集体行为的作用以及对社会心理学的思考发挥了巨大影响,结合当时的政治时代背景、意识形态,勒庞的勇气和智慧也触动了我。

此外,对比思考中西方文化也可以发现无穷乐趣,老子言,道可道,非常道,名可名,非常名;术道无间,相互交替,维特根斯坦说

语言是思维的边界,语言的边界就是世界的边界? 语言的边界就是一个人的边界?语言如果只是符号,那么边界的外面还有边界么?

再比如莎士比亚和汤显祖,是⼈类历史在相同阶段产生的两位伟大戏剧家,1616 年,戏剧双星陨落,去年是纪念汤翁和莎翁 400 年,中英两国都做了一系列的主题演出,当《罗密欧与朱丽叶》遇上《牡丹亭》,《麦克白》碰上《黄粱一梦》,中西文化交融对比碰撞出火花,尽管他们的作品呈现出不同的面貌,但在当时无疑都具有重大进步意义。

平和心境,不忘初心

最后谈谈我最近的生活学习状态,我现在给本科生带数字文化的seminar基础课,西方教育体系和中国最大的不同时注重培养学生的独立思考能力和批判式思维,正如杜威在中国教育哲学的演讲,我很赞成他的观点

“教育即生活”

,他指出学习方法的重要性,不能光死记硬背的去应付考试,我在设计教案的时候也注重和学生交流想法和方法,而不只是在意结果,教学相长,重要的是这些知识积累下来,如何影响我们的是思维方式,塑造我们的人格,根据自己已知的推求出未知的更深入的知识,这才是科学本身的意义和价值所在,在和英国老师做学术交流的时候,他也强调要重视人文精神培养与熏陶,而非工具和职业的训练所;崇尚学术而非权力,自由的学术氛围。

我经常在夜深人静的时候一遍遍重读马克思韦伯的关于“学术”和“科学”的演讲稿

《学术作为一种志业》

以及安东尼奥葛兰西的《

狱中笔记》

。今天的知识分子作为社会的守夜人,面对询问和等待的人群,他们唯一能回答的是,早晨将至,黑夜依然,坐等天明,以理性精神为这个社会及其文明承受漫漫黑夜,带着镣铐翩翩起舞,在大众社会呼吁救赎的强大欲望面前,不被压垮,不妥协,不靠逢迎听众来获取私利,甚至不屈服在社会的暴力之下,正视学术和学术共同体在今天的历史责任和历史使命,艺术因表达情怀而绚烂,科学因揭示规律而崇高。

世界是昏暗中生命意志的迸发,是雷电中雄浑力量的交互,人的本质应该是自身生命意志的伟大彰显,绝非是由平静安宁的廉价幸福感所充斥带给世人的平庸和谐,如茨威格人类群星闪耀时的序言中说:我之所以这样称呼这种时刻,是因为它们宛若星辰一般永远散射着光辉,普照着人类暂时的黑夜。正是这些倔强的饱经磨难的寒星才使人类的良知还不致泯灭,才使得人类正义与自由的火焰越过漫漫长夜而不致窒息。促使人们去做艺术和科学工作的精神状态,是通宗教信奉或者谈恋爱的人的精神状态类似的,他们每日的努力并非来自深思熟虑的意向或者计划,而是直接来自激情和梦想,

即使学术生涯是一场鲁莽的赌博。Lasciate ogni speranza(放弃一切希望),只为我的天职而活着。