未来预想图・城市

系列(第6篇)

这是我们有史以来最长的一篇文章。

它分成三个部分,可能需要你

15分钟

阅读时间。

①一个故事:Ken坊的流浪东京,

和你的想象不一样

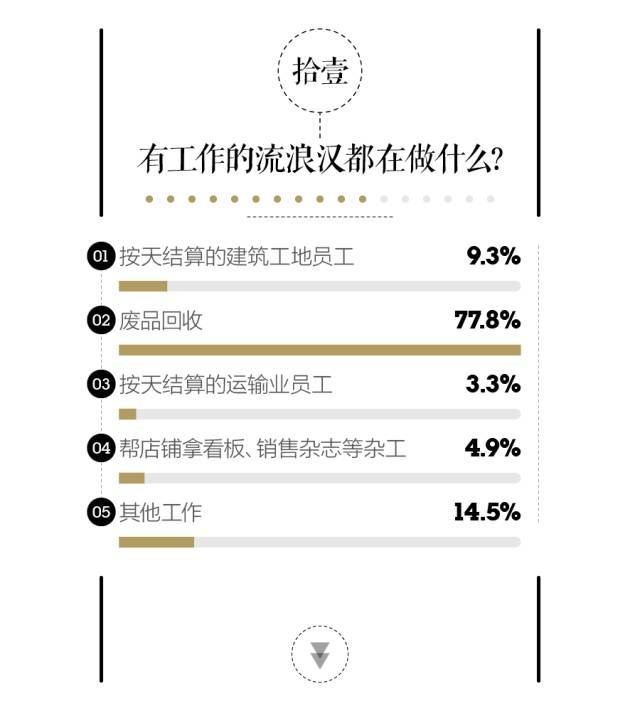

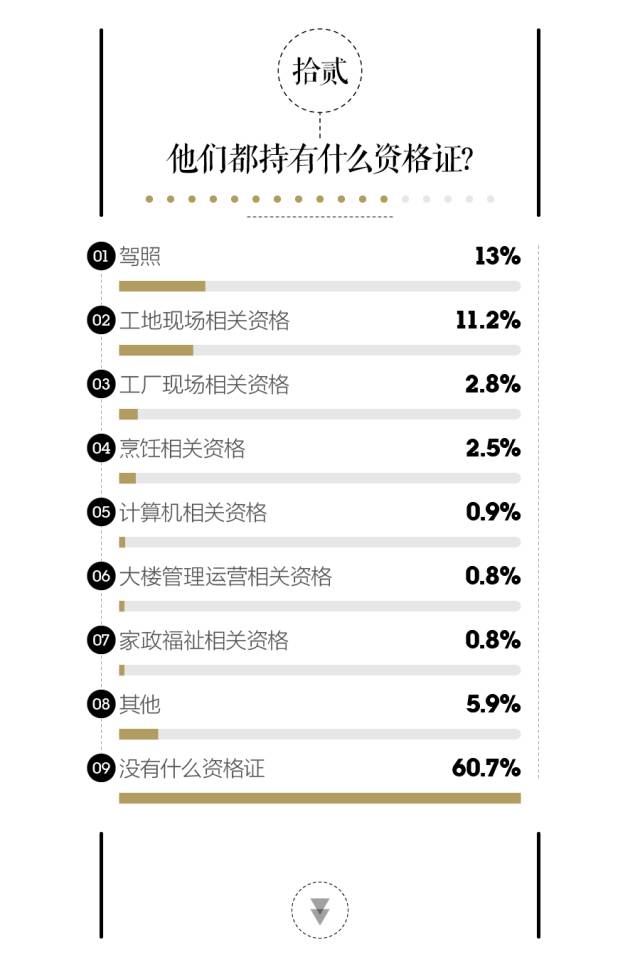

②一张长长长图,告诉你日本流浪汉的生活方式——对,他们可能有赚钱

③“城市”与“流浪”,

两条平行线

不是文艺,是真的流浪。

我们找到在东京涩谷宫下公园居住的一个著名流浪汉,他正在主导一场以艺术为名的抗议。

与很多真正无家可归的人不同,他把住在桥洞当作一种生活方式。这让我们对东京的流浪汉们产生了好奇——他挺酷,但生活也远远没有这么简单。

如果不是这次抗议,人们在经过东京涩谷宫下公园附近的这个高架桥洞时只会加快步伐。

它谈不上脏乱,却也不够宽敞,而且有点阴暗。桥洞下人行道里是流浪汉的固定居所,他们偶尔也会占领桥洞外停车场旁的一个花圃,在里面放上铺盖与家什,煮饭、聊天、睡觉。

2017年2

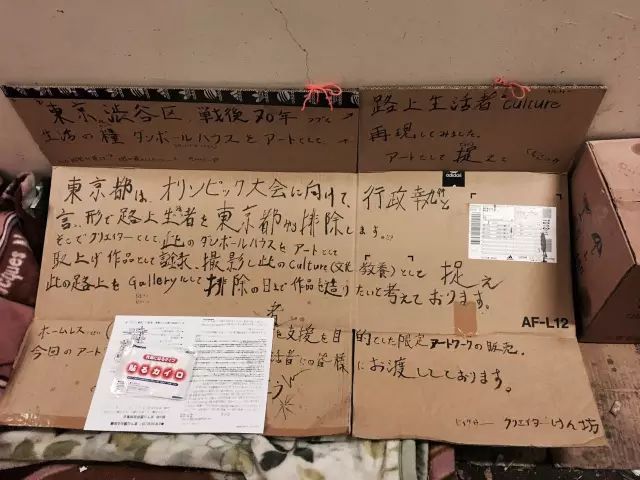

月底,桥洞里多了块告示牌。上面写着:

为了迎接奥运会,东京都政府正在清理在路边生活的人。所以我们以艺术创造者的身份,用这组纸箱做了个艺术装置,它会以“艺术画廊”的样子,一直摆放至政府设定的清除期限为止。

不仅如此,上面还补充写道:

那些展览的艺术作品也可以售卖,销售收入会用于支援流浪汉生活。

找到这个“策展人”兼艺术家并没怎么费功夫。我跟一个牙几乎掉光了的流浪汉搭了话,很快,他就把我带到一个带帽子的男人面前。

“叫我

Ken

坊。”这个42岁的日德混血儿说。他讨厌自己的日本名字,不愿告诉我真名。“坊”带有点昵称的意思。

几次见Ken坊,他都穿着军绿色的外套,套着中筒靴。他会跑去附近玩滑板,他的朋友(喔,在视频里可以见到那个欢乐的homeless姑娘)戴着一只粉色的松下耳机。摄影 | 李思嫣

几次见Ken坊,他都穿着军绿色的外套,套着中筒靴。他会跑去附近玩滑板,他的朋友(喔,在视频里可以见到那个欢乐的homeless姑娘)戴着一只粉色的松下耳机。摄影 | 李思嫣

他经历了1995年里氏7.3级的阪神大地震,房子垮了,公司没了,国家也没有救助。“那时候不像现在一样有各种各样完备的保险。”

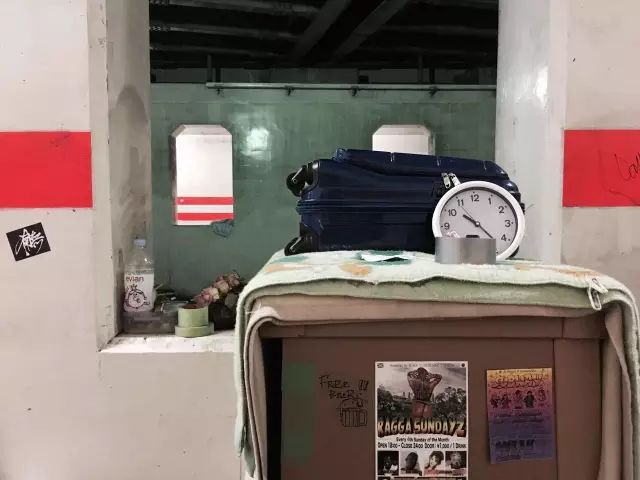

他想出了在高架桥洞做艺术装置抗议的做法,把摄影师拍摄的流浪汉的黑白照片贴在墙上。除此之外,他自己的日常生活空间也是展览的一部分:一个行李箱,一些食物和水,一把椅子,以及一个用瓦楞纸板搭起来的床。这些东西在阴暗的灯光下以“艺术”加持,反倒有一种微妙的平衡感。

Ken坊把自己住的地方变成了“艺术装置”。摄影 | 赵慧

Ken坊把自己住的地方变成了“艺术装置”。摄影 | 赵慧

他还在这个展上出售自己的画——有三个主题:龙,基督与龙,或者地球、基督与龙。在展览告示牌最末,他落款“ヒィクサークリエィター”。前一个词我怀疑是“调停人Fixer”的误写,但Ken坊也不知道这个词的意思,“老听到人用就加上了。”他说。后一个词意思是“Creator(创意人士)”。

Ken坊贴在墙上的黑白照片,摄影师为迫川尚子。摄影 | 周思蓓

在日本,流浪汉有个专门的称呼——homeless,意思是无家可归的人。这个词多少体现出一些小心翼翼的距离感——既不蔑视,又想极力尊重这种生活状态。在这个国家,贫穷或者真的无家可归,可能不是选择这个身份唯一的原因。

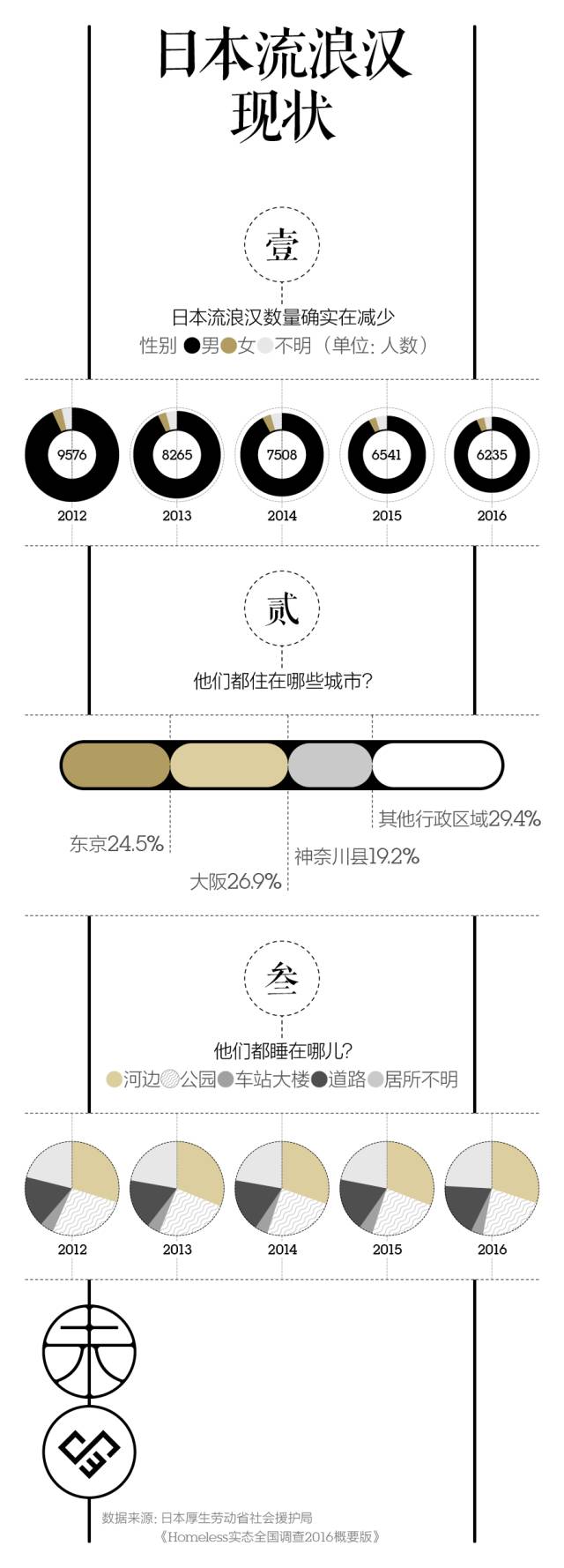

如果按照日本厚生劳动省的调查,截至2016年4月,在东京,有1473个homeless。他们当中,甚至有东京人口中的精英阶层——曾在东京霞之关工作的政府公务员,只不过因为处不来人际关系被层层排挤、无法再度融入职场。也有人在经济危机中公司破产丢了工作、失去家庭,再也没能回到原来的生活。还有人只是声称和家人处不来,宁愿在外面住着。

Ken坊也仅仅是把homeless当成是一种“生活方式”。他在宫下公园住了八年。“人际关系很令人讨厌,不是么?还有房租也很高。住在这里,用电可以用顶上的。”他指着桥洞顶上昏暗的灯光解释。

“那洗澡和食物怎么办呢?”我问。“洗澡去区役所,大家都去那里,食物有人送来,好心人很多。”他回答。

区役所相当于我们的区政府。针对homeless,日本各级政府制定了详细的应对方案——为他们提供医疗保障,建立职业介绍所,各地有专人持续巡视homeless聚集地。

“很多流浪汉并不缺钱。”Ken坊告诉我们,刚刚带我们来找他的那个老人就不差钱。“一部分人只是小气,不愿意花钱。另外就是与家人相互嫌弃,不愿意回去。”

住在涩谷令他感到满足。“不吵。”他说。深夜,等涩谷的人群散去,他和居住在附近的同伴们也会一起去涩谷的中心街道散步。他们就像是这块喧闹之地的深夜之王,真正属于这块地的居民。

“在那里自由地走着,感觉非常地开心。这一带的流浪汉大家都认识。”也正因如此,Ken坊说,大家互相照看行李,不会被人抢走。

据日本厚生劳动省统计,在东京,沿河生存的流浪汉比例最高,其次才轮到公园。距离宫下公园最近的两个公园——代代木公园和美浓公园都居住着流浪汉。而另一个大型公园——以樱花和美术馆出名的上野公园,对流浪汉似乎不太友好。有人扔垃圾,有人会抢夺流浪汉的东西。

“据我所知,有一些流浪汉正在搬过来。”Ken坊说。

宫下公园。这是个夹在电车环状线“山手线”原宿与涩谷站铁轨与明治大道之间的狭长公园,自1930年代就存在于东京的城市地图上,1964年东京奥运会的时候重新做了一轮规划,公园被堆高到高架之上,下面整修成了一个停车场。这里也因而被称为“东京第一个空中公园”。

上个世纪末,流浪汉们看上了这处繁华街的阴暗角落。他们使用公园里的水、电,搭建自己的房子(实际是草棚),还会按垃圾分类整理好垃圾。

然而,2009年,耐克公司的一个举动打破了这里的宁静。它承担公园的改造成本,把公园改造为以滑板场与攀岩场等设施为主的收费场地,增设了电梯与门禁,并支付每年大约1700万日元的维护费用,以换取宫下公园十年命名权。

这一举动引得民间争议纷起,直接促使了“反对宫下公园耐克化”组织的成立。人们质疑涩谷区公开信息说明不够充分,让这个本应属于公共空间的区域被耐克买走管理。

2011年,宫下公园经历了第一次改造,这次改造,让它成为了拥有运动场、攀岩场等场地的娱乐休闲场所。摄影 |

アトリエ・ワン ©Atelier Bow-Wow

2011年,宫下公园经历了第一次改造,这次改造,让它成为了拥有运动场、攀岩场等场地的娱乐休闲场所。摄影 |

アトリエ・ワン ©Atelier Bow-Wow

在反对者的眼里,公园属于拥有日本国籍的任意国民。商业资本不应介入这块土地。然而,涩谷区政府表示,流浪汉聚集,让市民公园丧失了原有功能,另外,不断收到投诉有人在街上玩滑板,影响道路通行,因此仍然开始清理居住在宫下公园的流浪汉,并开始整修计划。

反对者获得反全球化联盟支持,公开抗议多次。在那时,他们就已经把破伞、损坏的自行车等物体堆在公园,号称那是“艺术装置”。

在交涉中,改建被迫延期。涩谷区政府撤去了艺术装置。第二年,耐克公开宣布,愿意继续承担维修费用,但放弃命名权。

但事情还没有结束,反对者认为涩谷区政府撤去流浪汉生活空间与艺术装置的做法违反法律,损害了流浪汉权益,而且与耐克签订命名权合约一事违反地方自治法,经法律程序提起诉讼,终于在2015年,取得了国家赔偿的胜利。

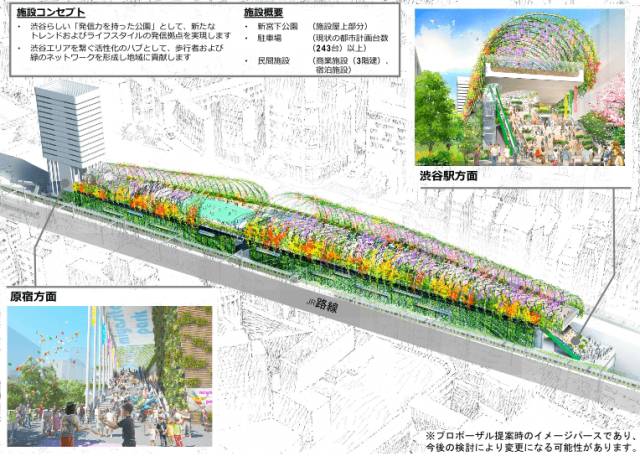

法律程序的胜利并没有阻止宫下公园再开发的脚步。随着东京奥运临近,涩谷附近游客可能增多,东京宾馆告急,这次,涩谷区政府倒是做了个详细的城市改造公募计划。三井不动产公司的方案通过获得了公募改建计划甄选,成为整修事业主体。在三井的计划里,宫下公园会改造为一个结合公园、商业设施与一座17层高旅馆的综合区域。

目前宫下公园计划变成一个炫酷的样子,靠近原宿部分会连着一家酒店。图片来源 | spot.town

宫下公园再开发的脚步在不断加快。

4

月初,涩谷区计划强制清退这附近的流浪汉。但

Ken

坊认为,这种做法不过是将东京完美的一面展示给人看。

“我很理解,可流浪汉也属于东京,这是东京的另一面。他们想清退流浪汉,展示完美的东京,可我觉得也有必要把这一点展示出来。”

尽管希望留在现在的地方,

Ken

坊仍同意到期就撤。他一边指着纸板、照片、食物,一边对我说

:

“清理时把它们都扔掉。反正我不留恋。”

反对者组织仍在为宫下公园

homeless

的权益不断与政府交涉,一举一动和交涉结果都公开在网上。在最近一期更新中,抗议组织要求与区长面谈,但最终“今天去区政府交涉,长谷部区长以日程难以调整为由,表示很难满足我们的提议。”

“我是这块地的股东。”最后,Ken坊抛出这句极具杀伤力的话。但经我们查证,宫下公园地皮与建筑所有者均为涩谷区政府。再返回问他,Ken坊声称,自己持有包括耐克、住友商社等16家公司的股票,价值几百万日元,“耐克、住友正在争夺这块地皮,这都是暗地里的事,不会公布的。”他说,“而我持有耐克和住友的股票,所以我也是股东。”

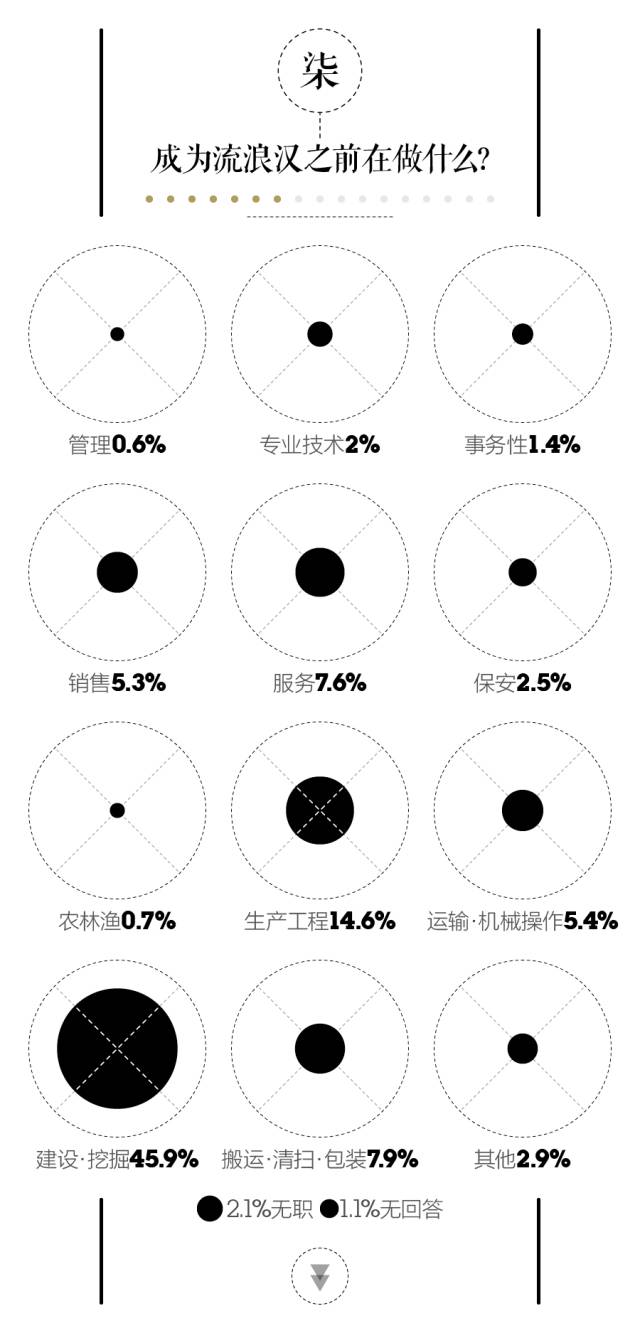

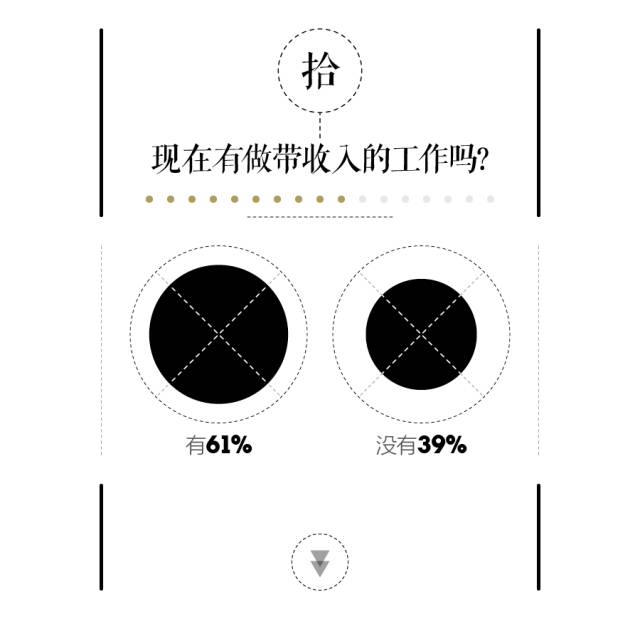

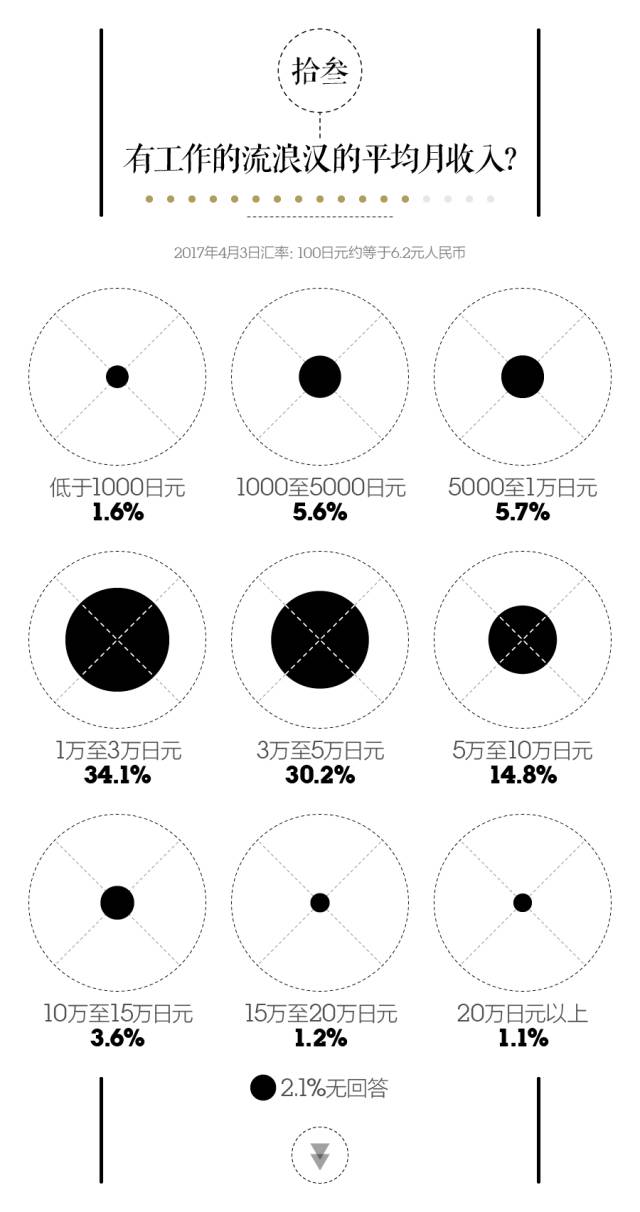

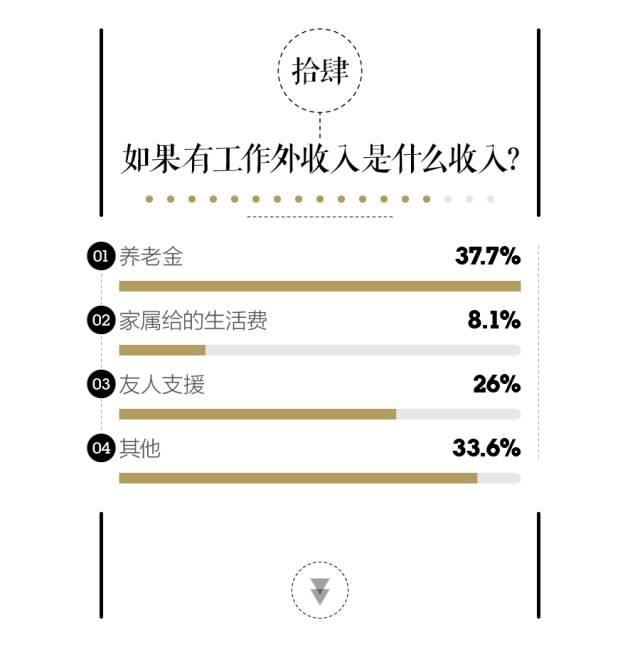

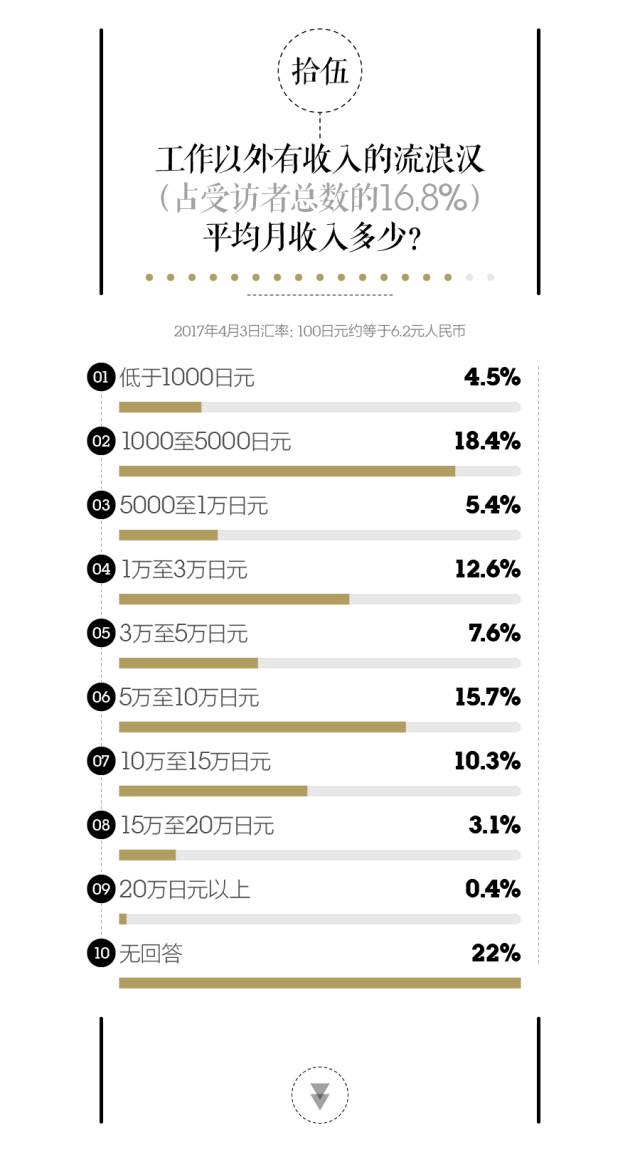

虽生活在桥洞里,但他声明自己仍有收入。日本确实有不少

homeless

有自己的收入来源——或者通过工作,或者通过家人援助、养老金或其他手段。

但Ken坊的故事更神奇一些。他说自己在神户市持有一家洗车公司,在横滨、神户都有房产,在宫下公园附近租了个30万日元月租的公寓,但他不肯告诉我公寓在哪,只是说自己有时候会回去洗个澡或者看看电视。

“我爸昨天还打了电话给我。”他提到这一点让我有些意外,“所以他知道你在东京怎么生活?”

“他知道,而且理解我,认为这是我选的生活方式。”Ken坊说。未来,他也会继续这种生活。

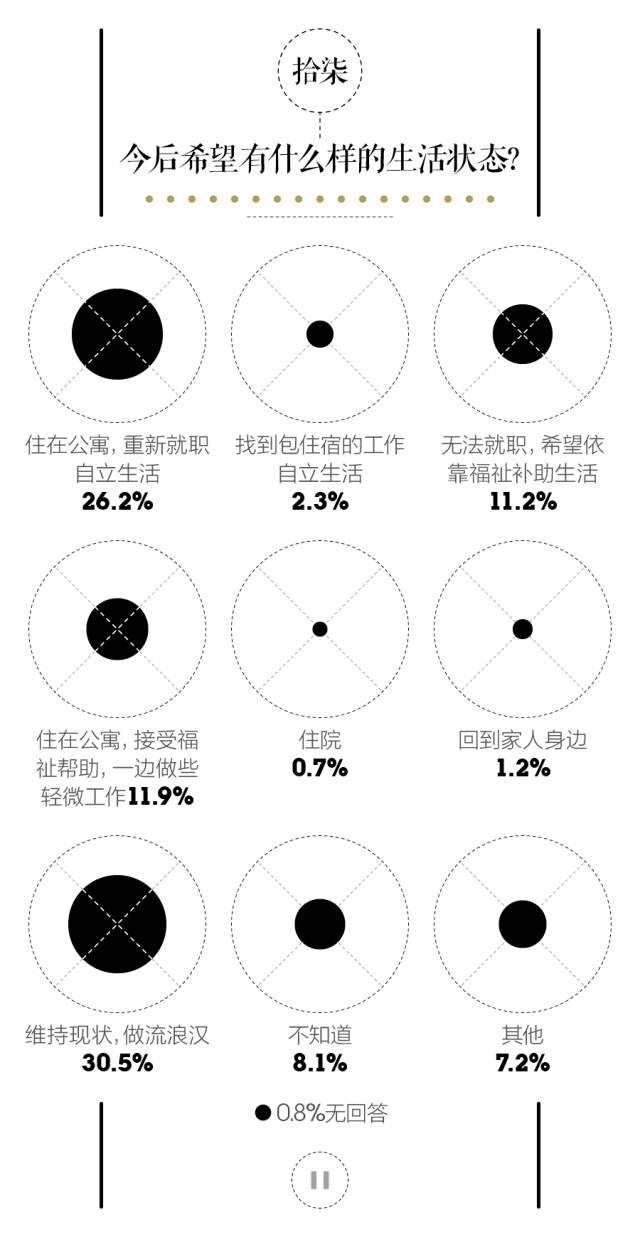

“我大概知道你说的是谁。”经过一周的预约与等待,我们终于见到了东京都涩谷区福祉事务所生活福祉课相谈系系长新村纪子。“但你知道吗,大部分年龄稍长的’长期路上生活者’都不愿接受政府救助重返社会。他们有人生阅历,也失败过,觉得如今生活很安定,重新生活有风险,他们不想再次失败。”

但Ken坊说,homeless们不想去政府提供的住处是因为“太麻烦”,他们忍受不了集体生活。

采访中途,原本坐在被窝里的

Ken

坊忽然穿鞋要出来。“请等我一下。“他一边说一边快速跑开了。一分钟之后,他又小跑回来,递给我们两瓶自动贩卖机里卖的奶茶。“请你们喝的,如果下次再来,可以交换住址吗?这样可以互相寄明信片。”他说着,又快速补充。“我还没有中国的朋友,很想认识中国的朋友。”

这是我第一次收到来自

homeless

的馈赠。

日本泡沫

经济

后,流浪

汉

人数大幅上升。因

经济环

境

恶

化,失去工作或无力支付各

项

生活开支的人开始流落街

头

。1990年代,

东

京新宿西口地下广

场

形成了一个“瓦楞板村”,最盛

时

期,有超

过

200名流浪

汉

居住在此。

这

个村存在

长达

两年,之后消失。

在1990年代末期担任

东

京都知事(相当于我

们

的直

辖

市市

长

)的青

岛

幸男,在任期内开始

颁发

行政命令,清退各地居住的流浪

汉

。

这

一政策在民

间

激起了反

对

的声浪,从此,支援流浪

汉

生活、提供食物、定期

问询

健康状况等的民

间团

体

陆续

成立。

居住在公园的流浪

汉

确

实违

反了都市公园法和各行政区

颁

布的条例。尤其近年来,政府

为

合理配置公园的各

项资

源而

实

施了

许

多措施,其中包括清退居住在公园的流浪

汉

。

①法律

层

面:到2017年8月

为

止,适用日本于2002年通

过

的

《homeless自立支援特别措施法》

。

②

设

施

层

面:2000年开始,

东

京都

设

立

自立支援中心

,将

东

京都23区划分

为

5个部分,依次在每个区域

设

立1个

运营

5年的自立支援中心,

评

估流浪

汉

身心健康,提供住所与必要生活用品,

经过

6个月的支援与

训练

,

鼓励流浪

汉

重新工作、回

归

社会

。

③政策

层

面:提供

生活保

护

支援,

设

立咨

询

窗口

,解决生活援助、医

疗

保健等

问题

。根据年

龄

与生活状况、居住地,政府会

为

符合申

请

条件的人

发

放

住宅

补

助

(

涩

谷区

单

身申

请

者基准

约为

每月5.37万日元,

约

合人民

币

3318元)与8万日元(

约

合人民

币

4942元)左右的最低生活

补

助。

④

涩

谷区

则实

行了

Housing first

策略。

这

是来自欧美国家的

经验

――即首先帮助流浪

汉

解决住的

问题

,具体情况具体分析,最

终

目的是帮助他

们

回

归

正常社会生活

轨

道。主要内容包括:与生活在

该

区的流浪

汉

交流,

劝

告并提出建

议

;提供可供他

们

居住的

场

所;以帮助他

们

生活

为导

向做出具体措施的布置、

调

整与配合;帮助他

们寻

找合适的房子并帮助他

们签

合同、在区政府登

记

;在他

们

入住公寓后定期回

访