正文

《流浪地球》在春节档的爆燃,继《三体》获得雨果奖后再次让刘慈欣火了一把,也再次把他推上了舆论的风口浪尖。除了如潮的好评,更涌现出对其价值观的巨大质疑甚至批判。有人翻出他2007年8月26日在“白夜”酒吧受《新发现》编辑部邀请与上海交通大学教授江晓原的对话。对话中

刘慈欣提出一个面对人类整体生存与毁灭时是否应该吃人的思想实验成为很多人攻击的重点,“集体主义”甚至“法西斯主义”成了这些人给刘慈欣价值观贴上的标签

。

让我们先看看刘慈欣到底说了什么(因为篇幅的原因,我只节选了其中一部分,感兴趣的可以去读完整版的对话):

……

刘:我只是举个例子,想说明一个问题:技术邪恶与否,它对人类社会的作用邪恶与否,要看人类社会的最终目的是什么?江老师认为控制思想是邪恶的,因为把人性给剥夺了。可是如果人类的最终目的不是保持人性,而是为了繁衍下去。那么它就不是邪恶的。

江:这涉及到了价值判断:延续下去重要还是保持人性重要?就好像前面有两条路可以走:一条是人性没有了,但是人还存在;一条是保持人性到最终时刻,然后灭亡。我相信不光是我,还会有很多人选择后一条。因为没有人性和灭亡是一样的。

刘:其实,我从开始写科幻到现在,想的问题就是这个问题,到底要选哪个更合理?

……

刘:科学是人类最可依赖的一个知识体系。我承认在精神上宗教确实更有办法,但科学的存在是我们生存上的一种需求。这个宇宙中可能会有比它更合理的知识体系存在,但在这个体系出现之前,我们为什么不能相信科学呢?

江:我并没有说我不相信科学,只不过我们要容忍别人对科学的不相信。面临问题的时候,科学可以解决,我就用科学解决,但科学不能解决的时候,我就要用其他。

刘:在一个太平盛世,这种不相信的后果好像还不是很严重,但是在一些极端时刻来临之时就不是这样了。看来我们的讨论怎么走都要走到终极目的上来。可以简化世界图景,做个思想实验。假如人类世界只剩你我她了,我们三个携带着人类文明的一切。而咱俩必须吃了她才能生存下去,你吃吗?

江:我不吃。

刘:可是宇宙的全部文明都集中在咱俩手上,莎士比亚、爱因斯坦、歌德……不吃的话,这些文明就要随着你这个不负责任的举动完全湮灭了。要知道宇宙是很冷酷的,如果我们都消失了,一片黑暗,这当中没有人性不人性。现在选择不人性,而在将来,人性才有可能得到机会重新萌发。

江:吃,还是不吃,这个问题不是科学能够解决的。我觉得不吃比选择吃更负责任。如果吃,就是把人性丢失了。人类经过漫长的进化,才有了今天的这点人性,我不能就这样丢失了。我要我们三个人一起奋斗,看看有没有机会生存下去。

刘:我们假设的前提就是要么我俩活,要么三人一起灭亡,这是很有力的一个思想实验。被毁灭是铁一般的事实,就像一堵墙那样横在面前,我曾在《流浪地球》中写到一句:这墙向上无限高,向下无限深,向左无限远,向右无限远,这墙是什么?”那就是死亡。

江:这让我想到影片《星际战舰卡拉狄加》中最深刻的问题:“为什么人类还值得拯救?”在你刚才设想的场景中,我们吃了她就丢失了人性,一个丢失了人性的人类,就已经自绝于莎士比亚、爱因斯坦、歌德……,还有什么拯救的必要?

……

刘慈欣

刘慈欣提出的这个问题其实并不简单。如果他问的是为了自己而吃掉别人是否应该,那没什么好讨论的,在价值观层面只有一个答案:不吃。可当吃人是为了他人,团体,族群,甚至关乎整个人类文明的存亡时,就不好妄下定论了。

吃,完全颠覆了我们的道德底线,把人降到了猪狗不如的层次。不吃,则要背负毁灭整个人类文明的罪责

。这个选择真的很难。

从人类历史的残酷性我们完全应该想象得到,我们能站在这里讨论这个话题,本身就意味着我们的先辈中(未必是直系血亲),早就有人做出过“吃”或其他突破道德底线的选择(例如安史之乱时死守睢阳并吃人的张巡)。那么,

当我们因道德而剥夺所有后代子孙的生存权时,对自己的存在又作何感想呢?

当然,这不是吃人的绝对理由。只是,这个选择真的很难。

其实我并不想为刘慈欣辩驳,也不打算加入讨伐阵营。这和我一贯秉持的理性中道的思考方式有关。我只想就此问题做一些更深入的探讨。

我们知道宇宙演化的早期是各种微观粒子高速运动的时期,温度很高,连气体都无法形成,更不用说液体和固体物质了。而随着宇宙的膨胀,温度下降,高速粒子逐渐结合成原子、分子,形成气态、液态、固态的物质,然后相互聚合,形成星球,星球之间在万有引力的作用下开始相互围绕旋转构成星系。

在这众多的星球中,有一个叫做地球的(也许和地球类似的星球还很多),形成了海洋和陆地,在造山运动和大气水循环的作用下构造了高山流水的地形地貌和沧海桑田的周流变化,而后,最原始的生命在地球上诞生,并用亿万年的时间开始了生命进化的历程。从单细胞生物到多细胞生物,从植物到动物,从软体动物到脊椎动物,从鱼到两栖动物到爬行动物到鸟类和哺乳动物最后到人,产生了丰富多彩的生命形态。

原始的人类过着茹毛饮血,风餐露宿的生活。后来慢慢学会了用洞穴或简易的窝棚来挡风遮雨,用火来取暖和烹制食物。制作石器木器等帮助捕猎和生活的用具。开始有了简单的绘画、舞蹈、歌唱。然后学会了种植和畜牧,有了基本的社会伦理,在分工和协作基础上形成了社会结构和秩序。开始有了法律、礼仪、思想、文艺。科学的发展使人类可以创造更复杂精美的物品。无序的武力争夺逐渐为有序的竞争和谈判所代替。

也就是说,在大尺度上,整个世界从它诞生以后就在不断变得更复杂有序。更重要的是,我们发现它还不断变得更美和善。

在太初宇宙中,连星球都没有,我们肯定无法找到土星那样美丽的光环,无法找到地球那样宝石般悬挂于太空的蔚蓝色星球。植物出现以后,鲜花、绿叶、密林、修竹所构成的世界,无疑比死寂的原始地球更加美丽。而动物出现以后所展现出的生动活泼的生存画卷无疑又比只有纯植物的世界更加有张力和动态美。人类的出现,为世界带来了文明。技术的进步,使人类的制造能力大幅提高,不但能够制造出更满足需要的物品,还能使这些物品在外观上,在运转上呈现出特殊的美感。自从有了人类,才有了艺术和艺术美,无论雕塑还是绘画、无论音乐还是文学都将世界的美提高到了完全不同的层次。

这些都说明了世界从长周期看在不断变得更美

。

善的发展可以分为两个阶段,即高级生命出现之后和之前。高级生命不仅仅指人类,也包括哺乳动物等演化水平比较高的物种。这些物种已经开始出现一些被我们认同为善的主观行为。譬如《动物世界》中就能看到,猎豹为自己受伤的兄弟寻觅食物,狼群让小狼先享受猎物,牛群团结起来保护受攻击的同类,甚至狮子会保护和养育失去母亲的小羚羊这样神奇的事情。高级生命出现以前,是没有主观的善的。这两个阶段的划分,

显示了一种从无到有的过程。这就是世界向善演进的一个最好证明

。

我们还可以看到,人类向善的水平比动物又高出一等。在人类历史中可以找出舍己为人的案例,在动物世界是没有的。而大量舍生取义、杀生成仁、扶危济困、救死扶伤的历史事实,更标志着人类向善的水平高于动物。善的更高级别形态是爱,人类社会有亲人的爱,有情人的爱,有友爱,有仁爱,有兼爱,有博爱……以这些丰富而浓烈的情感为支撑,使

人“有意识利他”的行为比动物在程度上要深得多

。

就人类社会自身的演进来看,善也是在不断提高的。古时候有人人相食的惨剧,而现在很多人却为了动物的生命权和尊严奔走呼号。人类对于善的尊崇也被越来越成体系的注入到文化之中,并通过大规模的教育和和海量的文艺作品不断进行强化。同时,近现代以来还逐渐形成了各种组织化的慈善行为,使善的水平被不断提高。

我们还看到,世界文化的主流思想无一例外是宣扬美和善的。从来没有任何一种恶文化、丑文化可以成为主导价值观。这说明人对美和善有天生的亲近感,虽然有时候人们不得不向现实低头,但人心中始终存在指向美和善的势能。人们在功利价值相等的前提下,总是倾向于选择更美和更善的处理方式。

这些事实让我们觉得,

似乎真的有一种力量在指引世界向某种美与善的境界演进

。柏拉图在《理想国》中提出了理念世界的概念。在理念世界里,有纯真、至善、完美,但真实世界中的人们很难真正触及。但是,我们却可以通过学习和努力无限地接近理念世界的真善美。

我们由此推想世界发展演化的最终目的很可能就是达成完美和至善!

那么人类的最终目的应该是什么呢?先说说人性。人性这个词其实颇有歧义,因为人性中既有美善也有丑恶,还有不那么美善或不那么丑恶。孔子说过,“食色,性也”。

以是否有人性来判断对错有可能变得自相矛盾

。例如,有一位母亲就曾在刘江二人的这次对话后面留言说:“如果是为了让我的孩子活下去,我会吃”。这,又是不是人性呢?

人性的概念源于西方近代的人文主义思潮,它的对立面是神性而不是兽性。就是要把人从神的束缚下解脱出来,发现人的价值,尊重人的意志。除了神学意义,人性的提倡还有着深刻的社会学甚至经济学背景,是那个大变革时代的一种社会需要的结果。把自我视野中的人性作为一种绝对真理而不放到更宏大的宇宙背景中去审视,很容易成为柏拉图《理想国》中把影子当真相的洞中人。

而

把人类的发展看作世界演化的一部分,那么显然最终目的也必然是完美与至善。这比人性更准确也更正确

。如果接受这样的价值观,那么吃人这样一种完全违背美和善信条的行为显然是无法接受的。我们可以据此说刘慈欣的选择是错误的。不过,刘慈欣肯定不服。因为他已经说过,万一人类的最终目的就是繁衍呢?

另一方面,一定有人还会对世界和人类的终极目标是完美与至善提出质疑。因为人类是唯一有组织的屠杀同类的动物。人为了自己的利益对他人,对自然环境做过很多丑恶的事。所谓悲剧,“就是把美毁灭给人看”。我们不得不说,这些也是事实。

那么,繁衍生息对人类究竟意味着什么?人类社会出现的种种丑恶现象又该怎么解释呢?

事实上繁衍生息也是人类的某种目的,在下面的分析中会发现,它竟然和我们推定的终极目标没有矛盾,甚至浑然一体。

世界虽然终将演化发展到完美与至善,但

这个演化的过程必须遵守一样东西,那就是——逻辑

。世界终极目标必须在逻辑中达成,必须建立在坚实的逻辑基础之上才真正不可动摇。而不是如幻象堆成的七宝楼台,拆卸下来,不成片段。

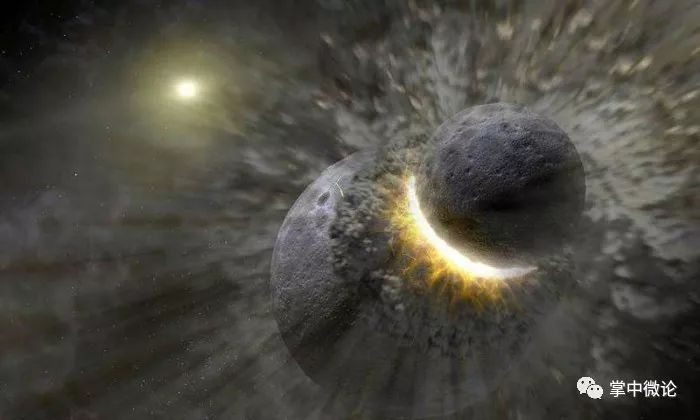

我们美丽的地球是世界向终极目标演进时的一个中间产物。在他变得美好的过程中因为小行星的撞击而受到巨大的破坏,导致了恐龙等大量物种的灭绝。原因是地球和小行星的物理特征所决定的运行轨迹刚好在那一刻重合。这就是逻辑。

它不会因为毁灭代表了丑恶,不符合世界发展的方向就发生改变

。

逻辑使宇宙的演化过程出现了各种各样的规则,其中最值得注意的是自然选择。只有适合生存、延续和发展的进化结果才可能生存、延续和发展。这个道理实在太简单,简单到无法辩驳。而只有获得生存、延续和发展资格的进化结果才能得以保留并不断壮大,从而背负起走向完美和至善的历史使命。那些脆弱而美丽的生命只会昙花一现便消失在历史长河之中。

生存、延续和发展,也就是刘慈欣所说的繁衍,成为了世界终极目标下形成的次级目标,我们又称之为——“利”

。个体的生存、延续和发展是私利、是小利,而族群乃至人类的生存、延续和发展则是公利、是大利。

生命必须在逻辑中成长。为了从自然选择中胜出,它会通过解构、吞噬和占有来掠夺其他生命的资源和成果,以维系自己的生存,增强自身的竞争力。从而破坏其他生命建立的秩序、美和善,犯下丑恶的罪行。

这成为世界演化之路上的巨大挫折和坎坷,引起生命对世界终极目标的反动,出现了生命的“堕落”。

然而,尽管生命因自然选择而出现破坏和丑恶。但

一个生命在竞争中要获得胜利又不得不在美和善的精神指引下实现内部的和谐有序、合作互利

。只有这样才能消除内耗,使生命的运作达到最高的效率,产生最强的竞争力。而每个生命又是更大范畴生命的内部成员。更大范畴的生命要在竞争中胜出,同样会要求其内部的成员间和谐有序、合作互利、扬美扬善。所以生命不会永远堕落。它会随着对自身生存效率认识的明晰,随着所属的更高层生命的要求而改变自身通过破坏与丑恶来竞争的低级演进方式,重新回到与世界终极目标相同的轨道上来。