你不肯真的努力

梦想迟早会辜负你

“快乐如风,飞到你面前,让我看见晴朗的天……”

1997年7月11日,在这首《快乐是世界上最亮的星》的歌声中,《快乐大本营》在湖南卫视首播。

这档节目邀请到钟汉良、黎明、舒畅等当红明星,现场做访谈、做游戏。

这种节目形式对于当时看惯了《正大综艺》、《曲苑杂坛》的观众来说,是很新奇的体验。

“要是我也能跟何炅和李湘一样这么近距离的采访自己喜欢的明星就好了”,看着节目上风趣幽默的主持人与明星嘉宾谈笑风生,电视机前的刘同常常这样想。

从那时起,“进入传媒圈”像一颗种子一样埋在了16岁的刘同心里。

电影《当幸福来敲门》中有一句台词:

如果你有梦想,就要去捍卫它。

进入湖南师范大学中文系学习后,刘同并没有忘记自己的梦想。

凭借不懈的努力和争取,刘同在大二时得到了去湖南电视台实习的机会。

实习的工作内容非常简单,每天就是抱着一堆文件排队等着复印……无聊

且枯燥。

台里的工作太忙了,没有人能抽出时间带实习生,但刘同是个有心人,在其他实习生都在抱怨工作无聊、浪费时间的时候,他利用每次排队打印的时间把手里的文件认真读一遍。

如何策划一期完整的节目、怎么写新闻稿、如何设计采访问题……对于没有任何行业基础的刘同来说,排队复印文件是了解这个行业最好的机会之一。

大四毕业那年,带着这两年多的积累,22岁的刘同从众多应聘者中脱颖而出,收到了湖南电视台娱乐频道的聘用通知。

本以为从此之后,可以采访很多明星大咖,做出很多好看的独家新闻。

然而现实是:

找不到采访对象、更做不出劲爆的新闻报道,只有被动接受的工作安排。

那段时间,他需要做的只是等待。每天主编会告诉他,第二天有什么样的新闻发布会、有哪些人参加、他需要做几分钟新闻……

被安排好工作、去发布会签到、回来写稿、剪辑出片,循环往复,后来甚至变成了直接使用主办方的通稿。一位做公关的朋友对他说,任何节目、任何记者对我们来说没什么大区别,都是宣传工具罢了。

听到这样的评价,刘同心里很不是滋味,想起自己以前做过无数次的“白日梦”,想起大学那几年为了进入传媒圈所做的努力。一切的一切,如今只是被认为一个宣传工具罢了。

朋友的话让他挫败,但刘同不会放任自己深陷在这种挫败中,他开始反思自己的工作。

难道自己付出那么多努力就为了参加这样大同小异的发布会?

难道自己做梦都想进入的行业就值几百块钱的车马费?

难道自己的理想工作就是成为别人的宣传工具?

……

如果每天没有进步,那十年后与今天,自己唯一的区别就只是老了十岁。

你不肯真的努力,梦想迟早会辜负你。

想明白了这一点,刘同再也不去这样的发布会了。

他开始自己报选题给制片人,做全省各个节目的后期花絮。

采访不到省级选秀冠军,那就去还原他的生活环境。

无法破解世界级魔术师的实景魔术,那就通过慢镜头的方

式破解他发布会上表演的小魔术。

通过各种关系邀请来湖南做宣传的艺人,哪怕是所有媒体都到场的娱乐事件,他都希望能做出不一样的新闻来。

正是因为这种“不一样”,刘同受到过

表扬,也接受过批评,甚至好几次节目都差点儿误播。

但是,刘同心里很清楚,如果不是自己真的努力去做了,恐怕会像刚参加工作那几年一样,浑浑噩噩、稀里糊涂的度过余生了。

如今回看那段岁月,也

正是因为自己真的努力去做了,当

初的梦想才不至于被自己亲手葬送。

职场不相信眼泪

你不努力,哭也没用

“强者恒强,可以让身边的人感觉有依靠;而弱者,不管给他什么样的优越条件,他都会紧张不安。人天生都是懒惰胆怯的,也就是说,大多数人是弱者,他们自然会拥戴强者。有的人往人群里一钻,所有人都会不自觉听他的。”

这是《北上广不相信眼泪》中的一句话,也是职场环境的真实写照。

刘同正是在这样的职场中一步一路走过来,一路从弱者成为强者。

2005年,24岁的刘同进入光线做节目策划。

此时的刘同已经算是传媒圈的老人了。

放弃已经工作了2年的湖南电视台,

决定去北京的那一天,很多人觉得可惜。

“刘同,你真是太不安于现状了,如果你留下来,肯定会混的更好的。”

留下来是不是能混的更好已经不得而知——14年过去,刘同更加确信当初的选择没有错。

14年说起来仿佛只是弹指一挥间,个中艰辛却只有刘同自己心里清楚。

北漂的日子难啊,一线传媒公司的工作更不好做。

初到光线的那段时光,让刘同唏嘘不已。

那段时间,刘同负责港台新闻编辑。

出于之前的工作习惯,有一次,刘同在剪辑好的粗编带上,夹带了一张节目的动态效果包装单。

当时,刘同刚刚正式上手自己制作节目,按照光线的机制,这意味着可以自己挣钱了。

刘同很认真的做了两条,

如果能播出,他能得到300块钱,

这将是他在北京挣的第一笔稿费。

但是,第二天他的片子未能如愿进入播出系统。

刘同对主编提出自己的疑惑,结果后期当着所有人的面告诉主编——

“他懂不懂规矩?一个包装单包那么多东西,以后他的片子我不包!”

离开机房,眼泪像断了线的珠子一样,顺着他尚显稚嫩的脸颊滑落下来。

刘同很不理解,后期本可以跟他沟通减少包装量,为什么要私自做出决定?

之后的两天,刘同没有再去找后期沟通,后期对他的片子也草草处理一下就完事儿。

刘同才意识到自己的工作对接方式有问题,甚至影响到了工作,就私下找到了后期和制片人。

“对不起,由于我对这里后期制作流程的不熟悉,只想着

我

自己

省事了,但

却

给别人带来了麻烦。

”

坐在制片人办公室里,刘同对着后期真诚道歉鞠躬,“

以后我会

严格

按照规范提交包装单,如果包装过程中

发现

有什么问题,

也希望我们能及时沟通,我来改正

”。

刘同态度的转变也让后期感到意外和不好意思:“我也有错,以后我们及时沟通,一起解决问题。”

“哎呀,问题解决了就好,大家都是为了工作,以后你们好好沟通,大家的工作也就都能做的更好了”,制片人对刘同和后期说道。

果然,在这之后,他们的工作对接顺畅了很多,后期也不再为难刘同,节目制作的效率大大提高。

刘同打心眼儿里感激那位制片人,也对自己之前的做法懊悔不已。

“我应该当场就和后期指出来,我们的对接方法是有问题的”。

也正是在这次事情之后,刘同开始思考——

职场不相信眼泪,哭不能解决任何问题。

要想把一件事情做的更好,就需要付出更多的努力。

此时的刘同,对努力又有了更深一层的理解:

努力并不是说你要比别人加更长时间的班,而是找到一套合适的方法,正确的处理工作中会遇到的各种问题,各种“坑”。

由此,刘同开始留意并总结自己在工作中出现的各种问题,并不断思考如何将这些问题更好的解决。

在这之后,

在遇到同样的或其他职场上各种各样的“

坑

”,刘同应对起来更加得心应手,也更加从容。

终于,在2011年,30岁的刘同迎来自己职业生涯的新突破,

他被任命为光线传媒资讯事业部副总裁。

3年之后,他又成为光线影业副总裁,

33岁的刘同成为光线集团最年轻的高管。

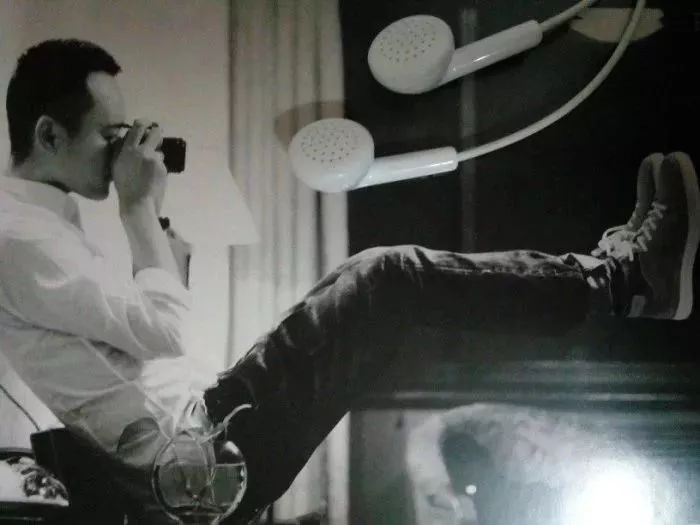

现在,已经身为光线副总裁的刘同,在职场中摸爬滚打了十几个年头,经历了职场人会遇到的各种难题。如何应对这些问题,刘同有自己独特的想法和经验。

他会经常在微博分享自己对于职场、对于工作的看法,也会解答职场人遇到的各种问题。

在分享看法或解答问题时,

刘同往往言辞恳切,观点犀利,能够深刻地切中问题要害,

这让他获得很多职场人的高度认可,超过

2480万

用户关注他的职场指引。

对于职场的深刻洞察,也让刘同成为《职来职往》的座上客,独到的观点、犀利的点评,让他获得了更多职场人的关注。

越来越多的职场人愿意向“同哥”寻求帮助,刘同也会亲自回复,为他们解答各种困惑。

从20岁在湖南电视台做实习生,到 30岁成为光线副总裁,

小城青年刘同完成了自己的人生逆袭。

当年那个被后期气得流泪的刘同也已成为今日的

“职场导师”

。

走了弯路