我是梁芷瑛,出生于加拿大,五岁随父母回香港生活,一直到现在。我父亲是香港人,母亲是上海人。机缘巧合,我以交流生的身份来到上海复旦大学学习,终于有了一段相对长的时间居住在上海。

我太婆的老房子在静安区,我记得小时候我跟着父母回上海探亲,就常在那里玩。

恰好政府最近要整修了,母亲就想顺便把房子装修一下,因为毕竟一百年的老宅,空置了很久,有很多漏水、被虫侵蚀、电线老化的问题,于是也回到上海住了一段时间。

虽然我是住在宿舍的,偶尔有空就会找母亲走走食个饭,她每次都毫不厌倦地反复告诉我她对静安的记忆。

这是母亲讲的她的静安故事。

梁芷瑛 整理

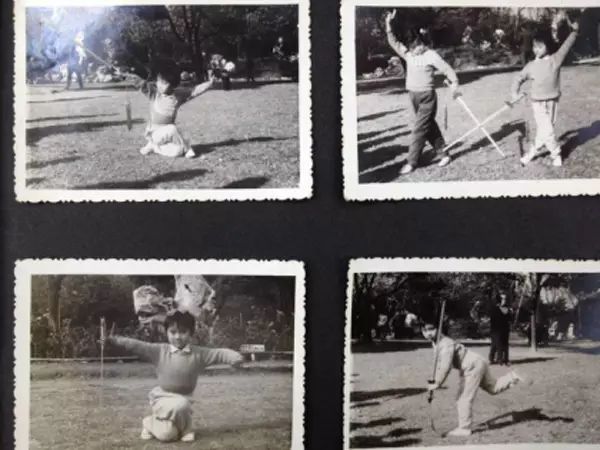

母亲小时候的照片,那时候都会拿本毛主席语录拍照

我生于1968年,是上海静安区人,嫁给了一个香港人,1

995年离开上海,去了加拿大,生了你,2001年我们全家回流香港。

其实我的出生地是青海,那是因为我的母亲在那个特殊的年代,放弃了上海胸科医院的工作,要听毛主席的话,“好儿女志在四方”,要去最艰苦的地方 , 于是去了青海省西宁,在那里认识我的父亲,也就是你外公。由于他们还要追求自己的理想,在我三个月大的时候就把我托给了外婆,从此住在陕西北路的这个房子里,直到我离开上海。

比起父母我与外婆更亲,可能因为这样跟父母关系一直比较生疏,所以就算来了上海,有时候事情多也不一定会看到两老。虽然我是被外婆带大的,我的一个弟弟,一个妹妹倒是跟着父母的。

那时候因为打仗,静安区被外国人当作管辖区,而慢慢发展起来。在两次淞沪战争中,静安区都没怎么受到破坏,城市规划的也比较好,因此社会地位较高的一群都住在静安区,于是我们叫静安区做“上只角 ”(注:是上海话,高档区的意思)。

以前这一区的房子都是有钱人家拥有整栋楼。

外公好像是有说过,我们住的这幢“太平花园”老早是老外的花园,在夏天的时候他们就会赤膊在那里晒太阳,所以这里才叫“花园”。但在“文化大革命”后,房子就被隔开为一间间小房间,随后就陆陆续续有人家被分配进去,也有人趁乱就占据进去。但我们家最开始是怎么进去的就没问了,外公外婆也没说。从我记忆开始就住在这里,所以我认定了这里是我的地方。

我很喜欢这个房子,也为它自豪。我们那个年代,小时候很多同学家里没有煤气,没有卫生间的,要自己生煤球炉子刷马桶,拎着木马桶出去咵嚓咵嚓每天刷。但是我从小生活的环境是有煤气有抽水马桶的,属于相当幸福的。我们那一栋楼有四层,我们又刚好住在四楼,有一个很大很开的阳台。老早我们上海滩最高的房子就是国际饭店。上海10月1号会放烟花的,一个就是在人民大道那里,一个就是在中山公园。我们家那时候来说就属于上海滩很高的了,所以可以看到两边的烟花,那时候我们的娘舅的同事全都涌到我们阳台来看烟花。现在你到我们家看出去,旁边已经被中信泰富、银发大厦、恒隆广场等围墙围住了。

小时候过节确实闹忙,特别是过年。我们那个年代,不是说要什么就能买到的,什么都靠自己做,所以提早一个月就要准备了。像是吃个汤圆是要很多功夫的。我们要磨好水磨粉,水磨粉就是先买糯米回来用水浸过夜,完了用石磨把它磨成粉,在磨子的口要放一个布袋把粉接着,让水流走。做得不好这个粉会变成橘黄色的,就是时间太长或者是晒到太阳了。芝麻就不用讲了,从洗、炒、松,都要自己做,连猪油都要自己拿猪皮把上面那个像网一样的东西剥出来,把它松开,和松好的芝麻捏在一起,再做个球当汤圆芯子。我们还会做芝麻糖、花生糖,把芝麻和花生炒好,再加入锦糖(麦芽糖) ,和芝麻和花生一起炒,那个热要掌握好,好了要快速倒出来,在板子上倒点油,像擀饺子一样把它擀好,趁它热快点把它切好,不然冷掉就无法切了。那时食材全部要凭票去买,东西都要自己做,还没有冰箱,所以很考功夫的。

还没念小学之前,我被看中去练武术,后来还加入了在人民大道上海市体育宫的上海市武术队。那时外婆还很支持我去打武术,因为那时候我们买吃的是凭票的,但是进武术队就可以保障伙食好,会有牛奶、鸡蛋、肉吃。如果我去少年宫、体育馆、人家单位等表演,还会被奖励一些点心,有老外会送小礼物。我会在各种地方练习,像静安公园、西康公园、附近的几个少年宫。

母亲在静安公园打武术的照片

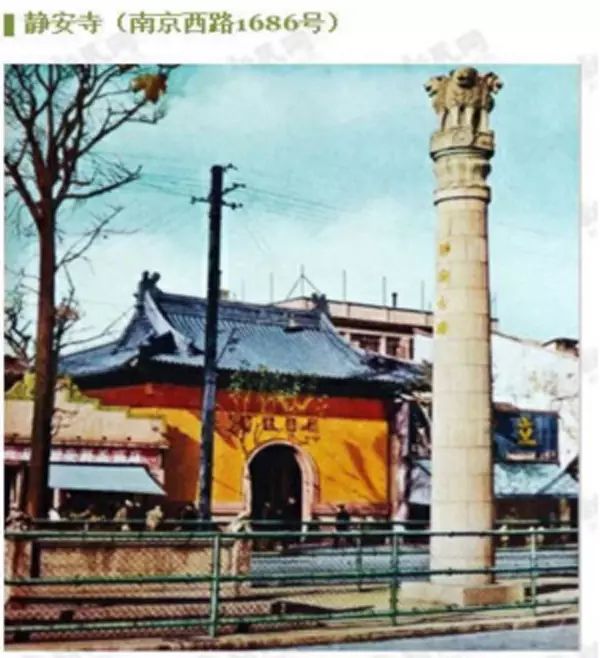

以前静安公园是很大的,现在小了。倒反而是对面的静安寺,以前老小老小的,就是你站在前面都不知道里面有个庙。我老早一直不知道为啥这个地方叫静安寺,原来是因为有间庙,你说有多小,所以我到现在还是一趟都没进去过。

小学至到初中时期可以说是我最快乐的时光。小学时外婆老是带我到陕北菜场去买菜,我就拿个篮头跟她排队。以前买菜要排队的,譬如说买蛋要凭票子,每家人家会有蛋票和肉票,是配给供应的,不是随便买的。而且要票子以外还要排队的,通常外婆会排在肉摊,她就叫我排在卖蛋的那里。我就老乖的早上五点半就爬起来跟她去排队,买好以后外婆就会奖赏我,到对面友联去买一两生煎给我吃。这就是我们真静安区人的回忆。

如果我同外公一起出来的话,他就会买酸牛奶给我吃。就是在小菜场旁边,就是现在南阳路出来,做指甲那边附近。那间小店我们一走过,外公就会给我吃牛奶棚出的酸牛奶,一角九分。那夏天呢,四分钱一根棒冰,八分钱一根雪糕,我还记得光明牌冰砖分简装和方砖的。下半天有辰光就去石门二路上的冷饮店吃冰霜或者刨冰。

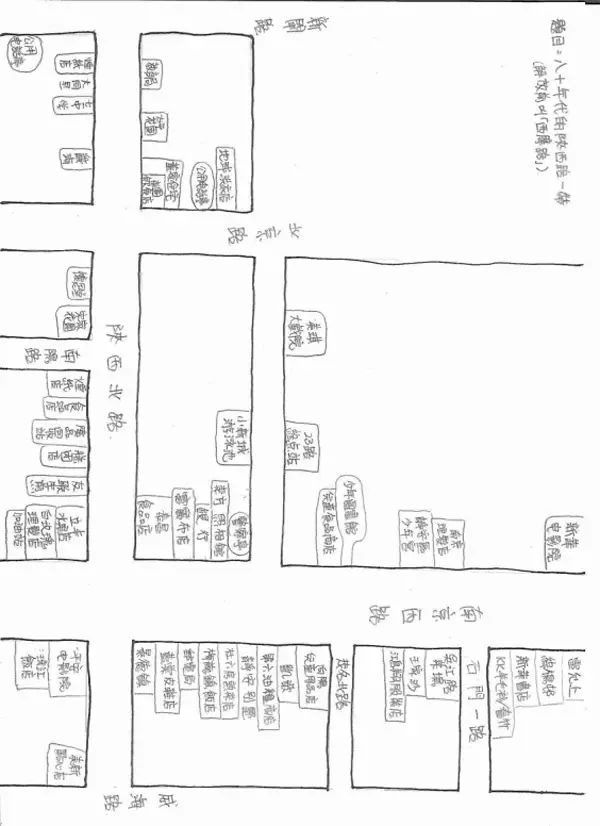

我们陕西路走到南京路,就是恒隆广场的位置,以前有间很有名气的理发店叫“白玫瑰”,除了“南京”就是“白玫瑰”,旁边就是“立丰水果店”。中信泰富这里就是很有名的“泰康食品店”,现在大家吃那种日本泡芙,老早那里就有卖了,几分一个泡芙。旁边就是“富丽布店”,我专门跟外婆去买布的,对面就是“蓝棠皮鞋店”,那时候最牛的人都要穿蓝棠的,现在还在。那么现在恒隆南京西路对面的位置就是“平安电影院”,现在没了,我小时候一直去看电影的,两分钱,有时候学校里还会发票子。旁边就是“珠江饭店”,吃广帮菜的,最记得它的糖醋小排骨,现在已经找不到那种味道了。你说我为什么喜欢静安区,你就这样手数数就能讲出我们静安区的历史,多少有名的企业的原址都在这里。

母亲记忆中八十年代静安的陕西北路至南京西路一带,解放前叫西摩路(注:是陕西北路的旧名,是陕西北路新闸路以南部分在1905至1943年的名字) 。

到了11岁左右,小学快结束的时候,我就没再打武术了,因为有一趟外婆恰好帮我送东西,看到我在体育宫的看台上要练兔子跳,外婆眼泪就流下来了,也差不多要考初中了,所以就没有再练武术。当然,我是开心的,一种解放的感觉,毕竟打武术是很苦的。到初中又开始谈恋爱了,其实也不是谈恋爱,那时候也就只是暗恋你就传张纸条。

因为刚改革开放,台湾的校园歌曲特别流行,所以男生就拿了一把吉他,穿着喇叭裤,唱那些台湾的校园歌谣,像《阿美阿美》、《外婆的澎湖湾》、《垄上行》、《抓泥鳅》,这样就会觉得很帅,最流行就是邓丽君还有刘文正了。那个美好的年代的歌,到现在听到还是特别舒服,这才是最最好听的音乐。那时期没什么学业上的压力,又没人管,再加上外公外婆还很疼爱我,所以过得很幸福。

1978年改革开放,家里条件好一点的就可以开始穿花衣服,老早就只能黑的、白的、灰的、蓝的。80年代开始,有海外关系的话就会收到香港那边带来的衣服、食物。然后家里开始有电视了,那种黑白电视,大家一起看排球女将的小鹿纯子、山口百惠,日本电影最多。那时候的广告,现在想想也觉得憨,因为看电视的时候偶尔会有香港的广告混进来的,然后就很清楚看得出有差异呀。

我最记得香港有个广告有一个白猫牌洗衣粉,就是一个女人穿着一条的裙子,有个卡通的猫在跳来跳去,还说着“白猫帮你手”,很活泼的。上海的广告呢,就是一个人戴了个手表,然后用像要去打仗的语气讲:“上海牌全钢手表”,像现在我们看某些新闻的语气一样,真是“巴”得不得了。

那辰光家里有一部彩色电视机是不得了的事,绝对是大户哦。那时候要买这种大型的器具都要很多程序的,有四样东西最厉害,

录音机、蝴蝶牌缝纫机、永久牌脚踏车 (还有分18”、24”、26”的尺寸)和电视机。

我们现在买电视两千多就能买一个,但我记得那时候赚钱帮外婆买一个彩电是要六千块钱的。但不是你有钞票就可以买到,比钱更重要的是当时有样东西叫外汇劵,基本上可以理解为是要有海外关系来中国,然后就能凭他们的外币换这外汇劵(注:又称外汇兑换劵,那时候是为了方便给外国人和港澳台侨方便在中国消费而使用的,因为在市面上并不接受外币流通。凭外汇劵能够买到更好和进口的商品,所以之后本地人也就想办法弄这种劵来。这个制度在95年正式取消了,这种双货币制度共实施了15年) ,用这些劵才能买到这些东西。

如果没有海外关系呢,就要去问黄牛买,用人民币以较贵的价钱换外汇劵。我们第一部黑白电视是我父亲开后门帮我外婆买的,因为他当时在江西铜业里做的,就托人帮忙弄一个黑白电视。以后因为隔壁买了一部彩电,大家就心里不平了,一般性隔壁都不会把门开着的,买了个彩色电视就把电视对着门口,把门开得很大。我记得很清楚电视在放《霍元甲》,他们的《霍元甲》是彩色的,我们是黑白的,小孩们都站在门口伸了头在看。结果我外公看不过去了,他一向不求人的,但这次就拜托了他住在香港的妹妹,让她多带点外汇劵,我当时因为在酒店里做,找到一些关系弄到些外汇劵回来,买了一台彩色电视,大概是84、85年的时候。

之后1989年我们有了第一台冰箱,还没有冰箱的时候我们老苦的,工作的宾馆刚开的时候是八月份,因为我们是第一批员工,要帮助搬东西、收拾、打扫,还没有吃的,附近又没有饭店,更没有外卖的咯。于是外婆就要很早爬起来,帮我煮好一盒饭,不然前一天煮好会馊掉的。以前呢,如果真的要放食物呢,要把剩菜放到锅里煮开,煮好就不要再开锅盖了,不要让细菌进去,然后用一个大面盆放水,把锅子漫在里面过夜。所以我就发誓一定要买一个冰箱。后来买空调就不用外汇劵了,我记得是在1990年,是春兰牌空调,当时是名牌呀。

当时你显示身份不是买了个空调,而是你有办法弄来一个电表。因为那时候开放了,电器可以随便买,也不一定要用外汇劵,倒不是因为取消了,大概是因为商品越来越多了,就不一定要用那个劵买。话虽如此但还是很蛮贵的,我记得我买的时候好像是四千多块钱。可是更麻烦的是换电表,因为当时的电表是大家接在一起的,叫小火表,所以如果有一个用电量太高会爆掉的,因此你要弄个空调就要把你的电表独立出来,我们叫大火表,然后要独立出来是要开后门,我托了个朋友弄了电表就马上买了空调。

要在自己家弄个电话也是件不容易的事,我在电讯公司实习过,就跟里面的人有点关系,让他们帮帮忙,请他们把我们家申请的顺序排前一点,所以我申请了几个月就帮我们装了。

以前没有自己的电话的时候要怎么办呢,那辰光如果有人打电话找你,说要打到你那区的公用电话亭,会有个老太婆坐在那个亭子里,人家就会跟她就要找住在哪里的谁,完了用个小本子写下来,就拎着一张小纸条来叫你,有时候还不是马上叫的哦,要等好有几个人才来找人。叫了你之后就给她四分钱拿了那张写了来电者电话号码的小纸,去可以打出的公共电话回电,刚好对面大同里旁边就有一间烟纸店,我通常去那里回电。我记得北京路和新闸路上都有公用电话,但就是对面多一个可以打出去的电话。所以你知道那时候打个长途电话多吃力呀,要等这个电话转来转去,可能打只电话要半个钟头。说到电话我又想到当时没电话前还要靠发电报,在南京路上有一个邮电局,卖报纸和收包裹的,在蓝棠皮鞋店旁边。

上世纪七八十年代,虽然物资短缺,但大家脑子洗得很清爽,民风很纯朴,生活得很开心。以前未开放前就只能听革命歌曲,《年轻的朋友们来相会》一类的,开放后开始可以听到邓丽君的歌,其实官方是不容许的,因为毛主席说是靡靡之音,所以我们就私底下在传来传去。以前用的磁带,就要用四喇叭的录音机,可以录到另外一盘去,单喇叭就不可以了。无线电还会用来听各种音乐或戏曲,评弹 ,就是拿着把琵琶在弹的,那种是真正老上海、本地上海人听得最多的。说起来,我从小就经常跟着外婆去美琪大戏院看戏,我外婆什么戏都看的,剧里的主角我们叫“大佬倌”。

到了高中,就要向美好童年时光告别。高中时期人就开始进入青春期,失去了以前小孩子精灵可爱的模样,于是大人就不再宝贝你,还会看你不顺眼。其实我一向学习都很好,在学校名列前茅,并且英语很好,可是因为家里觉得念大学又要花钱,而且不知道有什么用,就不让我念书,只想我快点去赚钱。甚至当时班主任都到家里来劝外婆说让我读大学,但外婆也只说父母没钱给我念书,最后还是无法升大学。

我很伤心,我很喜欢念书,而且我知道如果可以继续升学一定很出色,可惜那个年代就没成就我。再加上那时候不再得到外公外婆疼爱,反而嫌弃你没收入但还在家里,所以很想把你派出去工作。那段时间是我最最不开心的时候,就每天晚上站在阳台上对着月亮星星哭诉。家里想我随便去个工厂工作就可以挣钱了,可是我又不愿意,也无法上大学。当时恰巧改革开放,酒店行业开始发展了,于是就误打误撞考到了这个第三条路,就是一个旅游职业学校。由于开放了,慢慢有老外会来上海,需要英语好的人,也刚好中了我的长处,于是前路和方向逐渐变得明朗和稳定。