十一月底回纽约时候, HAO NOODLE 在切尔西的店开了快半年了。这间新店在十四街和九大道,走出来不到十分钟就可以走到惠特尼美术馆,高线公园,往北走走就是画廊区。

这样一来,肉库区和切尔西交界之处总算有了一家好吃的中餐。相比老店的热菜,这里还多了烧烤项,烧烤的厨房是开放式的,可以看到厨师们戴着毡帽在做菜烤食物的热气腾腾。

有一天在新店,朱女士说上海的好面馆12月底就要开业,店里有一面五米乘三米的墙,要我开业之前去上海画一下。我没犹豫没问什么细节就答应了。

答应之后想起2015年底第一家店开始装修前,我画装修围挡那天是三年前的十二月初。围挡画好贴到玻璃上,就开始装修了。第一家店在半年后2016年夏天开业,两年以后,2018年六月纽约有了第二家店,两年半以后,上海有了第一家店。(关于第一家店的故事,请移步:两年前的2016最后一天乌云发的这篇推送 👉

链接

这里就不多说了)

上图1 2015年·12月8日在餐厅刷装修围挡 👉

2018年12月20日开始刷上海餐厅的墙穿了类似的衣服,当年穿那件回国搬家带不走已经捐掉了。图三是当年六大道上的围挡。

上海店这面墙的颜色最初定的砖红色,要我画线描,后来大家觉得这个颜色有所限制,线条不容易出彩,色块不容易显出。最后决定把墙刷成了一种近似于 Morandi 画中的常用的暖灰,适合色彩和色块呈现。

朱女士希望画面有大块颜色,丰富,有吃面的人,有食客,有情景有故事。我说这当然好办。在第一家店开业到我搬回国之前,我在纽约店里看到最多的便是食客们等位和吃饭的样子。难的是如何把很多的场景浓缩成一面墙的内容。后来想了下,要不就画客人和大厨,还有朱女士,以及他们喜欢的东西和店里的食物,再加上一些食材,就是一面墙。

第一家好面馆里客人等位时候接吻

12月20日,我和朱女士一起到上海。傍晚下了飞机就去工地。虽然我很有把握能画好看,还是要实地看到之后才知道如何操作能出最佳效果。

到工地的时候还不能进场,地板才做过。

我跑到开放式厨房的后厨玻璃窗看了下场地,把握更大了一点。负责工程的同事说,晚上晚点就可以进场看了,于是我们先去吃饭。

吃饭回来,拿 iPad 拍了一张照片,在上面画了个大概,装修师傅调了下灯光看了下效果估计了下颜色用什么第二天好去浦西补。朱女士和我再说了一下画的范围,前期准备就算差不多了。我把从纽约买的水壶拿出来玩,摆拍个 Morandi 配色玩。那时候装修师傅们正在最后安装店内灯饰进行调整,他们踩在梯子上可以随意熟练移动实在令人羡慕,我满以为只要踩上去我也可以,试了一下以后发现根本不行。所以后来几天画画就是自己扛梯子挪来挪去。

一些草稿和工地细节

开回上海的面馆相比纽约两家店的规模,小了许多。用朱女士的话说,这是她开过最小的一家店,她古时候(二十年前开始)开过多家渝乡人家,又开了现在北京上海杭州这些汉舍系餐厅,没有一家店是这么小的。但这家店似乎最符合她当初想在纽约开店时候的想象。

一些试吃照片,图中就是最长的桌子

店里的木梁延续了纽约第一家店的风格。吊灯是感恩节后的周末我俩早饭后在古董家居店买的。那天其实也算是“来都来了” 临时起意逛了一个小时家具店,不仅买了灯(之后她又去一次做了调整)还买了店内用的冷水壶,水壶用的是装修前的纽约华尔道夫酒店的水壶,造型简洁拿着有份量。(如此 “来都来了” 淘家具的事时有发生,朱女士总是逛到什么好店好餐厅,总是先想到看那儿的装修,哪里的家具适合买回去。16年三月纽约还在下雪,我们到南方萨凡纳(阿甘正传拍摄的地方)去休息暖和一下,刚到的下午本打算去城中公园逛逛,但路上我带她走进一家以前去过的四层楼的古董家居店,就走不动了,一逛就是三个小时。)

最初朱女士萌生要在纽约开店的想法,源于多年前圣诞节在纽约,跟儿子排队吃鸟人拉面,看到拉面店里人头攒动熙熙攘攘,煮面的热烟缭绕的情景温暖感人,就想,要是在纽约也开一家中国面馆就好了。有了想法以后,就是漫长地看店址,选定店址,装修,开业筹备,说起来简单,经历之后,确实一个漫长和充满变数波折和琐细的过程。

而店开了之后,要把店的名声做起来,最根本的是靠的菜品的质量,服务的水准,然后再是我工作的那一部分。记得那时候朱女士总强调,在纽约就是清零新的开始,在纽约没有人知道汉舍是什么,只有这一个全新的品牌好面馆。

这次给上海好面馆画墙,我最初估计21号开画,最多画两三天就画完了,以为还能赶回北京过个圣诞。但计划永远赶不上变化,装修工程收尾的细节颇多,最初在上海的三天完整的画画时间几乎没有,只有第一天见缝插针进去画了朱女士的部分,后来进行缓慢。我只能工人们不进行整修和最后处理时候溜进去画一下,跟他们抢梯子用。只有到了最后两三天时间画画变得完整,才听着 iTunes 里最鸡血的歌单,在平安夜画画,圣诞当天画画,终于在26号下午早些时候完工。迎来最早几位连装修围挡都没拆就来试吃的朋友。

这次画墙是今年第二次,第一次是五月还在工作时候,单位的商场开业做活动,我贡献了一个 booth, 画了里面三面墙,每面墙好像都比三米乘五米大。那回我赶着做别的工作,四个小时一刻不停地画完的。那次画的黑白线条的墙,不打草稿直接画,线描对我来说最简单。这次不行,这次是一家小且精致的面馆,墙上需要有故事和细节,色块要有所考虑,线条要细致,这样才能和空间的气质相符,必须精细画完,才能让自己满意。

最后,加上画完弄了三场试吃离开,就变成了大家开玩笑说的九天的艺术家滞留浦东计划,酒店续了三次。

我情绪还算稳定,偶尔跟亲近的人抱怨撒娇一下,实则没有脾气,我就是来画墙的,那就要把墙画好。也可能本来于我,节日并没有需要过得颇有仪式感的必要,很随便,过也可以,不过也罢。

正式试吃第一天晚上,天线空间的老板王子来,他说真是不常来

浦泽西

,我说这个说法谁告诉他的,他说我的好友韩纵,我说这是我最早告诉纵的。好些年前,有一次已经记不得什么事,我跟犹太家长还有他们一个朋友开车去了一次新泽西,回来路上停车在新泽西的河边看曼哈顿夜里的城市灯光。那个朋友说,“以前我在上海住过,我住在浦西,我说我住在浦东的朋友住在

Pu Jersey

。”

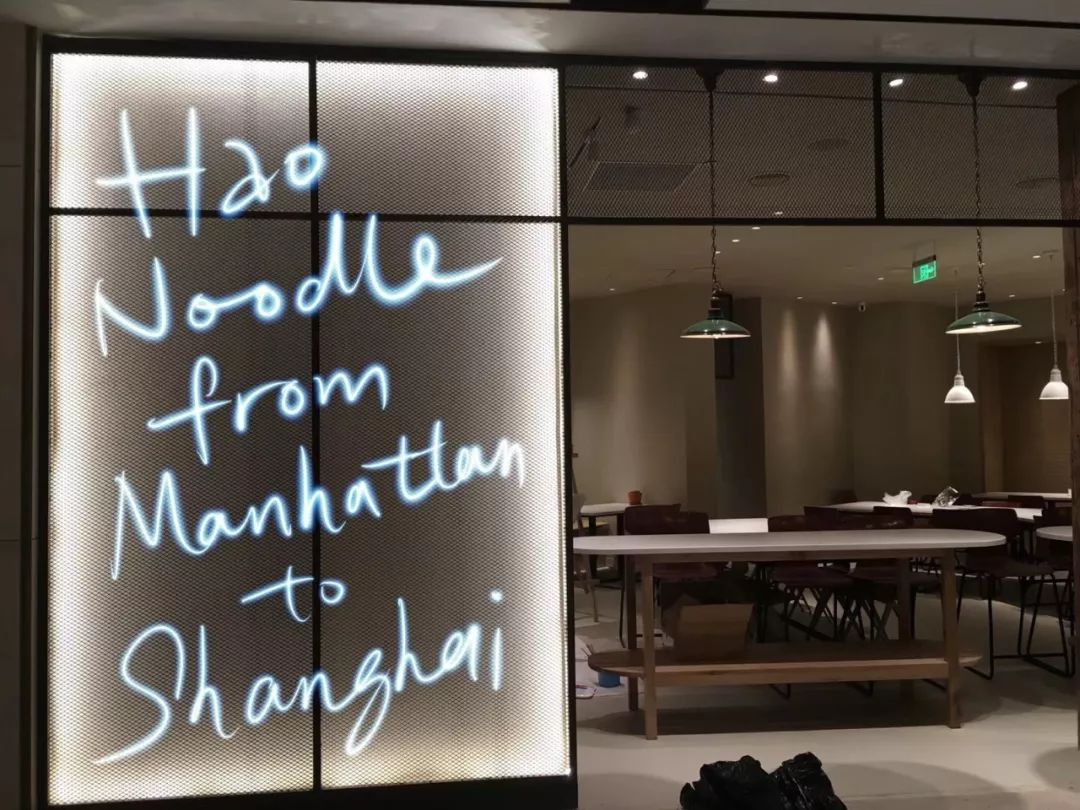

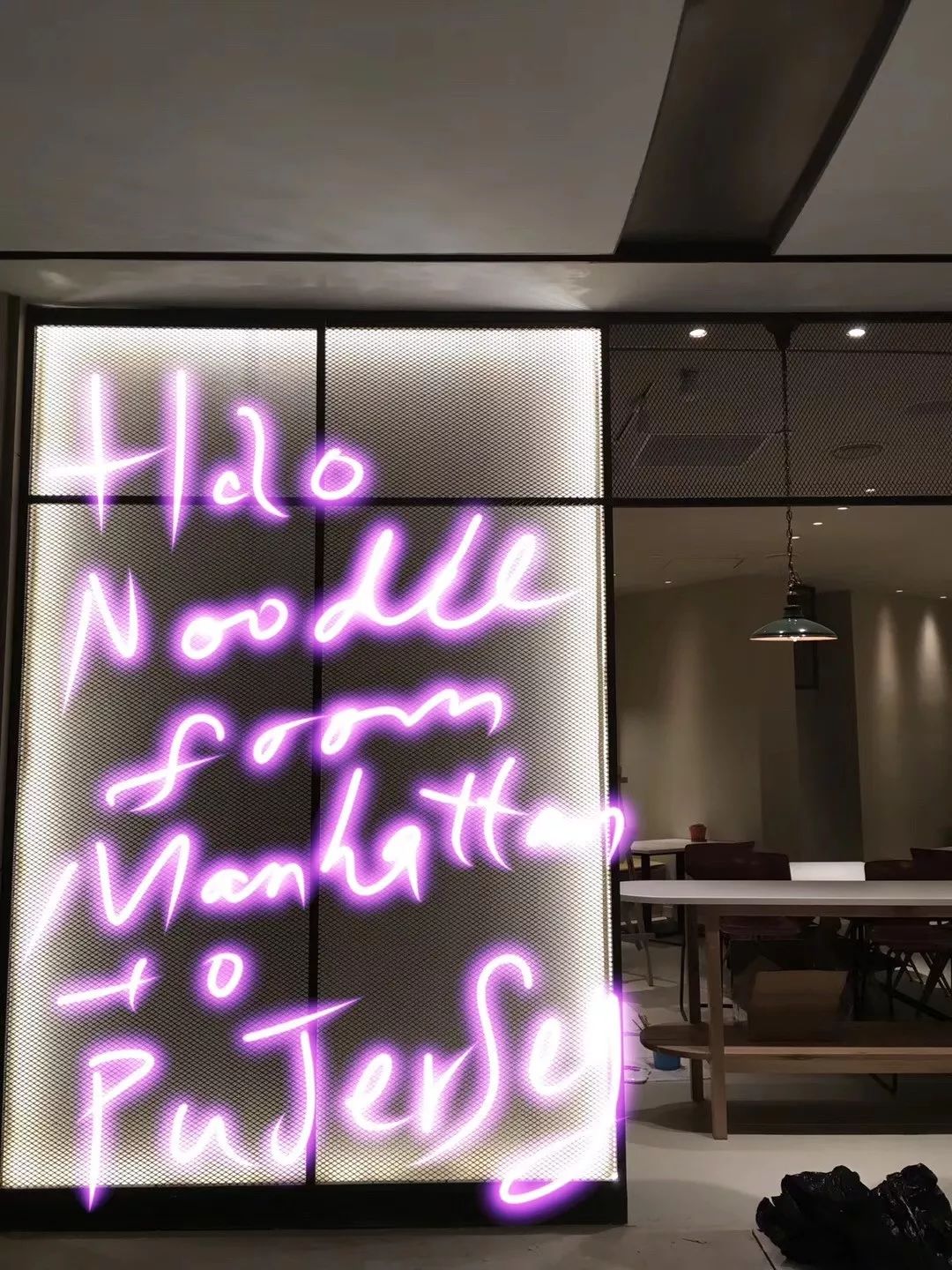

最后装修围挡拆掉,朱女士发现店面门口一面墙最好还是有霓虹灯字体装饰,我就写了一句

Hao Noodle from Manhattan to Shanghai

用作做灯的模版。当然可能写成 to PuJersey 幽默就更精确一些。

没法进场画画,我就钻进厨房拍拍筹备试菜的场景和照片,随便拍店视频,在店里永远都有好玩的细节可以看。摄影师朋友朱骞来拍菜的时候,我也围观了大部分过程。有朋友说一些餐厅拍菜时候都会添加一些别的食品添加剂让菜品看着色彩饱和鲜明,但这家餐厅我参与过的所有拍菜的菜都是可以吃的,包括那些《纽约时报》、《纽约杂志》等等的拍摄,有的媒体的摄影师拍完还可以吃一下。当然《纽约时报》不成文的规定是摄影师拍了也不许吃。

除了围观拍菜试菜,还写了店里小黑板上的菜单,翻译了菜单,画了灯箱里要用的酒单线描。我实际参与的部分就是这些十分熟悉的过程,就好像以前在纽约做的事再来了一遍。

平安夜的时候,我们去了浦西两个多小时,买了甜品吃了饭,去看了我喜欢的小孩。九点半回到工地继续画到快两点。

圣诞夜同事去宜家买一些店里需要的东西,我画到八点有些饿了,就下到商场一层新开的日本烧鸟店自己吃烧鸟。第一天画到八点半我和两个同事/朋友下去吃了,大概是新开的店,人少所以面熟,也可能是我们都是从工地钻出来,并不像来好好吃烧鸟的楼上白领,奇怪便被记住。

圣诞节当晚自己吃饭的时候,邻座是一对对的情侣。食客们打扮了出门,我是穿着刷墙卫衣和蹭得脏兮兮的牛仔裤。想必是开业之后最忙的几个夜晚,主厨的副手一个清瘦高挑的男孩,就一边喝酒,一边烤。第一次吃的时候,我没喝酒,怕喝了上头画不下去,圣诞夜就想,大过节的,喝一个下雨降温了也许暖和热身了好画。喝完干活,果然效果不错。海明威这个酒鬼果然说得对,醉着写,醒着改。微醺画画就行了。

第二次来认出我的店员在结账时候说,你是不是前天来过,我说是,他说怎么圣诞节一个人来吃,我说还在加班啦。当时我想的是,画不完新年前都回不了家,这个店也没法如期30号开业。

真没觉得过一个赶工的圣诞节有什么好难过的,反倒是莫名很温暖踏实的节日,虽然工期因为客观原因影响延长,酒店续了三回,但最后效果还是比预期好。是那种以后可以讲给小孩听,平安夜不一定要开派对也可以过得高兴的回忆,毕竟是职责所在和 work ethic 更重要,恰好这事又是自己喜欢做的是在创造,就没什么好抱怨的。当然这可能是我的逻辑,不适合那些一定要为过节例外的人。

纽约第一家店开后那个圣诞节,店刚被《纽约时报》选为年度十佳新餐厅第七(店在opentable上订位,opentable上全城有8000家餐厅)。那晚我们在店里忙,算是上班,看到人们来开开心心吃饭,觉得也算是过节了。这次听朱女士说2017年的圣诞节做特别菜单预订,特别忙和累,又加上都是 set menu 便很紧张,晚餐结束后累到哭一场。有多忙的情形我大概可以想象,应该比第一年更忙。当时的难过,事后说起来也不过是轶闻,什么感触也只有经历过得人知道。

其实在纽约时候特别习惯一个人在烧鸟店吃饭。那时候一周有四天要去店里,有时候就会去吃店附近或者回家路上的烧鸟,感觉更像是下班了。太饿的话就走到纽约大学附近的 Fukurou 吃,不太饿的话,就坐一站地在下车走到 soho Fukurou 的老板开的另一家吃。吃烧鸟再喝一点酒,冬天的时候暖和了再冷都可以走回家,夏天时候出来已经变凉快,就是夏天微凉的风了。

两家店的日本大厨和服务员都认识我,坐下几乎都能猜到我要吃啥喝啥。吃饭的时候完全不打扰,偶尔还多送一杯酒和别的。记得三月回纽约时吃了两次,第一次和我妹去 fukurou ,大厨看到我还说,你跑哪里去了。我说我回中国啦,他就说那你记得回来都来吃,送了我鸡翅。

觉得朱小姐想在纽约开的就是这样的店,人们会觉得吃得很舒服,环境很放松,是安慰食物,下意识的选择,会一次又一次去,当成一种习惯。在格林威治村六大道的老店开了两年半,真的成了很多人的习惯,让人感到温暖和放松。我的好朋友 Carrie 喜欢叫这家店的外卖,感冒的时候喜欢吃蛋饺。还有一些朋友,出差去到纽约总会要去吃一次或者两次。试吃的时候,好些上海的朋友,两家店都吃过了,因为店里的中国菜是好吃舒服的。切尔西的新店可能也要成为那些逛完美术馆画廊区走完高线公园的食客的习惯。