有疫情的地方,就是战场。

前线,是与新冠肺炎“战争”中,最艰苦的战场。

一批批有血性的医务工作者,逆行而往,

在一次次嘹亮的集结号中,前赴后继,

用生命守卫生命,用科学驱逐病魔,

唱响着悲悯与希望的赞歌。

有风君节选了一组抗疫日记,看逆行的白衣天使如何抒写情怀。

沈哲,浙大一院消化内科

对于新冠肺炎疑似患者来说,心理疏导和人文关怀有时比诊疗还重要。很多疑似患者入院后心理压力较大,很担心会被确诊。这时候,医生的关心和安慰显得尤为重要。每天,白班的医生都会去病房查房一到两次,和病人聊聊天,了解情况。

有一位患者,他的几个同事都在浙大一院隔离病房进行监测和观察。因为年前一名武汉的专家来他们公司做培训,结果好几个人“中招”了,他也十分焦虑。我就和他通电话,告诉他一定要耐心等待检测结果出来,否则就是对自己和家人的不负责任。后来这位患者逐渐平复了焦虑的心情,耐心配合各项检查。

目前,浙大一院抗击疫情的一线医生,有一半是从心内科、消化内科、内分泌科、神经内科、风湿科、血液科、肿瘤内科等各个科室抽调而来,和一线感染科、呼吸科和重症监护科的同事们并肩作战。我们坚持的原则就是坚决不漏过一个疑似患者,大家都用最精确的标准、最严格的要求来对待每一位患者。

3个多月大的菁菁(化名)是一天凌晨转入医院的。

小姑娘胖乎乎的,很可爱。我们给她喂了奶、换了尿布,又抱着她哄了一会儿。等她不哭了,安静了,把她放到小床上,这才走出来。这么一套动作做下来,放在平时还好,但穿着防护服,已经是一身汗了,脸被口罩压了一圈深深的印记。

菁菁没有断奶,不会说话,只会用哭、笑表达自己的感受,是目前国内最小的新冠肺炎患儿之一。为了看护她,护士们当起了临时妈妈。

刚送来时,孩子身上只有穿着的一套衣服,也没有生活用品。衣服穿脏了、出汗了,就没有换的了。我们临时买了小衣服,给孩子换上。各病房都资助了不少尿不湿,给孩子用。菁菁没有家长陪同,也没法进行母乳喂养,就吃医院的配方奶。平均三个小时喂一次,有时中间饿了,我们也会去喂一下。

看护她的护士里,有年龄稍长的“资深妈妈”,也有年轻的护士。这些没结婚没生娃的小护士,也被迅速训练成了带娃高手。1995年出生的护士劳钰燕是其中最小的一员。一个95后少女,平时还喜欢戴猫耳朵头箍卖萌,关键时刻毫不含糊。她说,当时一点也不害怕,觉得上一线是特别热血的事情。这,就是我们护士的责任和信仰吧。

沉闷,这是穿上防护服的第一感受。护目镜的绑带把眼镜支架狠狠地压向我的眼眶,镜腿嵌进肉里的感觉让人感到一阵阵发酸。戴口罩并没有太多不适感,但套上防护服就不一样了——这是我这辈子穿过最高领的衣服,覆盖在口罩上,呼吸顿时变得用力起来,护目镜上晕出一层浅淡的雾气。

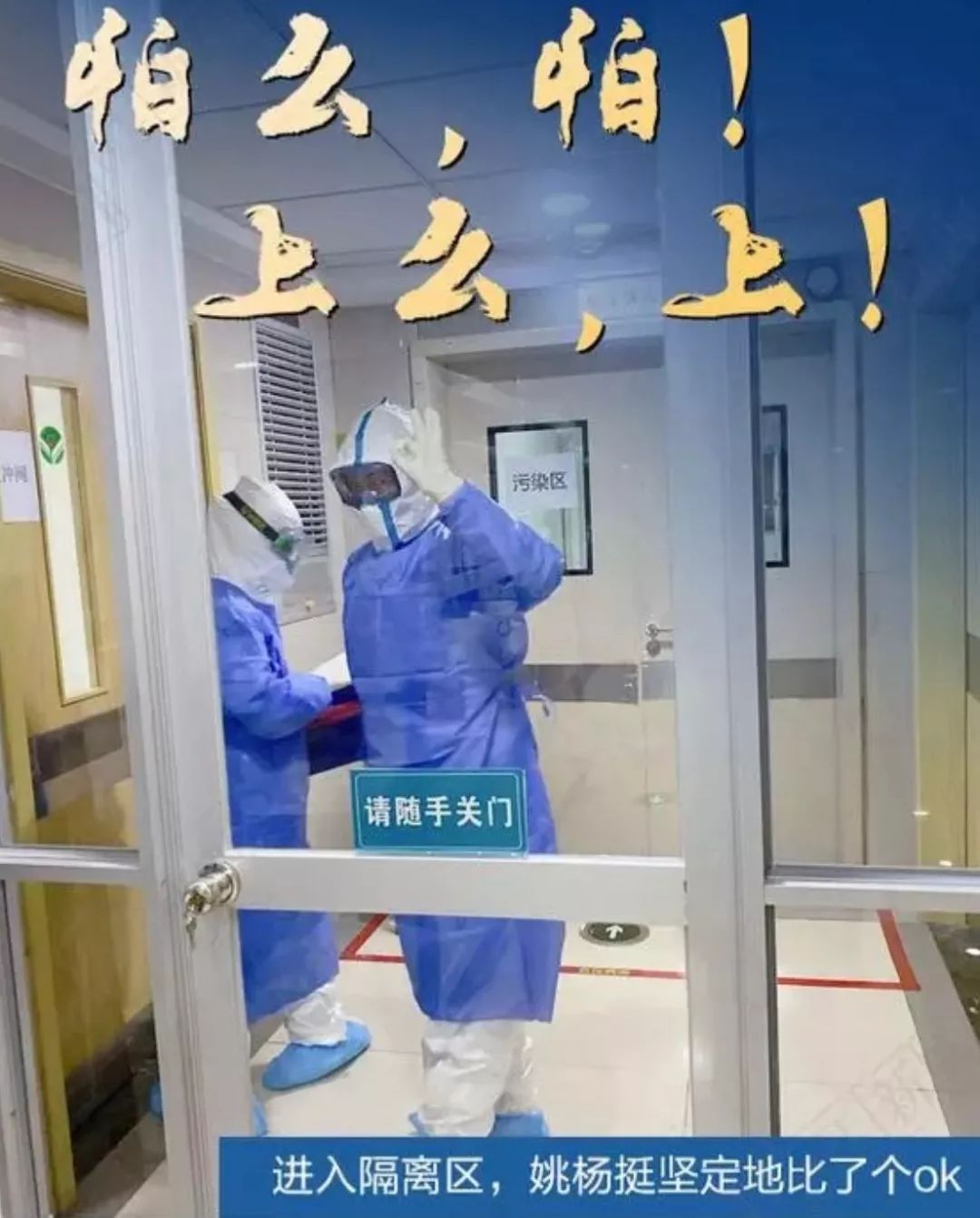

你问我怕吗?怕。但是上吗?上。病房里面好像跟我想的不太一样。安静平和的患者,拿着手机玩着游戏或看着新闻,除了过分的安静和他们脸上的口罩,跟普通病房没有什么两样。抽血、给药、输液、搀扶上厕所、换衣服……四肢的酸软限制了他们的行动,我握住他们的手,告诉他们需要注意的事情,陪他们度过这段艰难时光。我用眼神,用言语,用肢体告诉他们:“安心,我们一直都在。”

陆群(中)与医疗同行

2月3日晚上11时30分,我接到武汉协和医院电话,立即到武汉国家展览中心集合,需要紧急筹建“方舱医院”。武汉国家展览中心的空间非常开阔,分为两层,按要求立即连夜改建成有1000多张床位、收治轻症新型冠状病毒肺炎确诊患者的医院。

这一计划可缓解收治医院床不够的问题,同时也给感染防控带来巨大挑战。我强烈建议,在展览馆外的广场上搭建板房,作为工作人员的清洁区与潜在污染区,展览馆内均为医疗区。这些提议,得到了各位领导与专家的赞成。同时,我们希望设立患者的洗漱间,保障患者的基本需求;床间距必须在1米以上,进行区域隔断,并配保暖措施。我们连夜设计,同时清扫、隔断、放置床位和被褥……

武汉之夜,寒冷依旧。次日凌晨两点半,我拖着疲惫、冷透的身体,回到驻地。我担心自己会发烧,一旦感冒发烧,就会被隔离,无法继续工作了。

2月5日中午开始,我一直在“方舱医院”忙碌,再次确认流程、床间距、通道等,建立制度与防护要求,直到晚上9时第一批病人入住,工作人员使用的由集装箱改建的功能区才开始搭建。

我们准备流程、通道、穿脱图,整理箱子、放置物品。一切百废待兴,我们焦急万分、不停忙碌,晚上12时许才回驻地。然而我依然相信,寒夜终将过去,暖阳终会照来!

2月6日一早,我结束夜班走回驻地,惊喜地看到原来空旷的路面,有一些小店开门了,沉寂的街道有那么一点生机了。武汉“动”起来了。

每天的工作都很忙。我担任了普爱医院19楼的病房主任,从第一天接手工作开始,我们团队就在梳理各种工作流程。防护、查房、标本取样等各个环节,目前总体来说已经较为顺手了。护理团队的压力非常大,方方面面的事情她们都要协助管理,很辛苦。我们能做的,就是尽最大努力做好能做的事情。

令人欣慰的是,自从我们接手管理后,病房的几个重症患者,病情逐渐好转起来。整个过程,辛苦之外,我们也不断收获快乐和成就感。

出征武汉,我没有想过自己是不是真的伟大、勇敢、有担当什么的。我只是在想,我能干点什么?也许,我们大家都这样想,就真的会改变现状,让一切都好起来。