来源:德国优才计划

(

ToGermany

)获授权转载

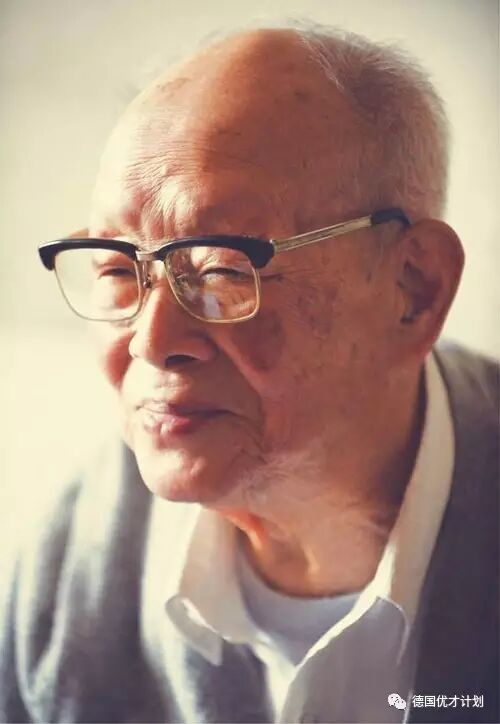

在中国有这样一位老人,

他一生跨越了晚清、北洋、

民国和中华人民共和国四个时代,

堪称“四朝元老”,

跨经济、语言、文化三个领域。

他是中国著名经济学、语言文字学家,

汉语拼音方案的主要制订者,

被称为“汉语拼音之父”,

是仅有的,

曾和爱因斯坦会面的几位中国人之一,

再过几天他就要112岁了,

男性中少有的高寿,

现在他依然思维敏捷,

口齿清晰,红光满面,

绝对的中国国宝级老人。

他就是周有光。

周有光原名周耀平,

1906年1月13日,

出生于江苏常州青果巷,

一个贫穷破落的家庭。

青果巷是一条著名的弄堂,

除了周有光,

这里还曾走出两位中国语言学大家:

赵元任和瞿秋白。

一巷三杰,令人称奇!

1918年,他考入常州中学,

当时白话文不允许进入课堂,

有一位老师思想很新,

经常在课外宣传白话文,

令周有光对语言产生了兴趣。

那时常州中学的课本,

基本都是英文的。

等到他走出中学时,

已经有了很高的英语水平。

1923年,考入上海圣约翰大学,

主修经济学。

1925年,再入光华大学继续学习。

他年轻时的命运并不顺利,

甚至可以说是错位的……

大学毕业后,外语流利的他,

本可以和其他同学一样当外交官,

而他却偏偏选择再出国留学,

由于当时家境拮据,他只能选择日本。

因仰慕日本马克思主义经济学家河上肇,

他离开原本就读的东京大学,

转考入京都大学,

结果还未拜师,河上肇就已被捕入狱。

从日本学成归国后,

他边在光华大学教书,边在银行工作。

不久后,日本侵华战争就爆发了,

他不得不带着全家四处逃亡。

1945年,抗战胜利,

他回到新华银行任职,

去了美国的华尔街上班,

终于过上了舒适、安稳的日子。

后来,他被银行又派往欧洲工作,

在那里,他发现欧洲人对字母学很重视,

于是买了许多字母学的书自学。

1949年,在国外生活优越的他,

却毅然选择了回国。

“现在的年轻人可能体会不到,

我们当时的感受……

我们都认为中国有希望……

学经济那么多年,我想中国当时,

最缺乏的也是经济建设,

于是立志回国搞经济。”

回国后,他继续在银行上班,

并兼职在复旦大学教经济学。

本可以领取上海最高工资的他,

却赶上了工资改革,薪水大减,

一百块只能拿到二十块,

但他却对回国的选择毫无怨言。

他知识渊博,什么都懂,

大家都叫他周百科,

他的百科全书里,

玩的最好的是语言学。

他一直对语言有着浓厚的兴趣,

大学期间,

就曾积极参加了拉丁化新文字运动,

精通中、英、法、日四国语言,

还发表、出版过一些关于,

拼音和文字改革的论文和书籍。

受到了语言学界的重视。

1955年10月,

周恩来总理在看到他写的书籍后,

亲自点名让他参加全国文字改革会议,

之后他又被文字改革委员会力邀,

希望周有光能够加入其中。

他有些犹豫:

“我搞语言是业余的,搞着玩呢”。

但文字改革委员会,

却坚持请求他加入。

后来,

周恩来总理都亲自打电话给他。

周有光因此决定北上,

从此开始了新的人生。

“就这样,我离开了经济学界,

到了语文学界。”

而正因为改行,

他幸运地躲过了轰轰烈烈的“反右运动”,

同时期的上海,

一批经济学家被错划为右派分子,

他的领导和学生在那个时期,

很多人受迫害而选择了自杀。

50岁前,

学的是经济学,

从事的是金融业;

50岁后,

在知天命之年,

却重新出发,研究语言学。

但半路出家的他,

却毫不畏惧,

以一种朴素的精神专研其中。

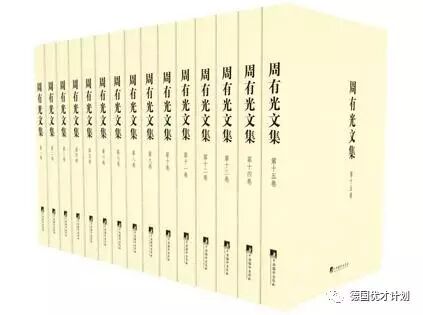

他主持和拟定了《汉语拼音方案》,

主导和建立了汉语拼音系统。

1958年,《汉语拼音方案》,

成为了全中国小学生的必修课程,

是中华人民共和国法定拼音方案,

因此,他被称之为中国的“汉语拼音之父”。

他还出版了《汉字改革概论》、

《世界文字发展史》、

《比较文字学初探》等20余种著作,

以及三百多篇论文。

1979年4月,国际标准化组织,

在华沙召开文献技术会议。

周有光在会上代表中华人民共和国发言,

提议采用“汉语拼音方案”,

作为拼写汉语的国际标准。

三年后,国际标准化组织通过国际投票,

认定汉语拼音方案,

为拼写汉语的国际标准(ISO-7098)。

他为汉语拼音从中国标准走向世界标准,

做出了杰出的贡献。

没有他,

就没有我们中国人现在的汉语拼音。

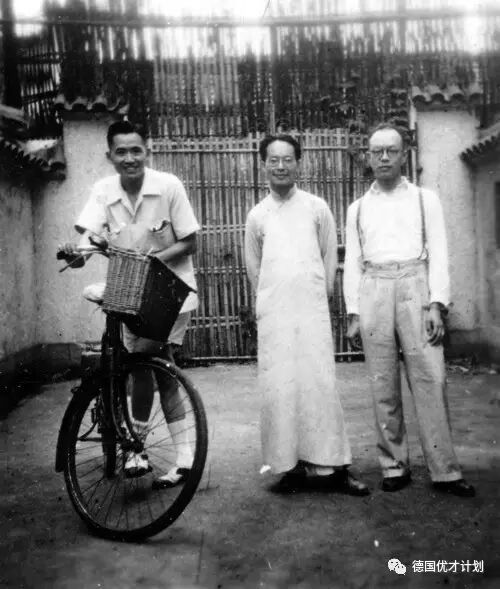

左三:周有光

他虽是语言学大家,

生活中他却从不说甜言蜜语,

也不写含情脉脉的文字。

但是他却有着一段,

比温情的文字,更令人动容的爱情。

1933年,

他和赫赫有名的张允和举行了婚礼。

张允和出身于名门望族,

合肥张家四姐妹:

元和、允和、兆和、充和,

在中国乃至国外都赫赫有名。

张允和是“九如巷的张二小姐”,

叶圣陶曾说:

“谁娶了九如巷的姑娘,

谁就会幸福一辈子。”

张允和读中学的时候,

是周有光妹妹的同学兼好友,

因住得很近,放假了经常一起玩。

后来张允和考入上海的中国公学,

那时周有光正在上海的光华大学读书,

此时的张允和已亭亭玉立,清新脱俗。

同在一座城市,见面的机会就更多了,

再相遇时,他便一见钟情了。

有一天,他从怀中小心翼翼地取出了,

英文版小说《罗密欧与朱丽叶》,

他把书签夹在书中,

待她翻到夹着书签的那页,

一句“我要在你的一吻中来洗清我的罪恶”

让她的心荡起了层层涟漪,

她在心里嘀咕,

“这人真坏,以为我不懂”。

他也有些难为情,

但他还是鼓起勇气牵起了她的手,

虽然最后,她没有允许为他‘洗净了罪恶’,

可是当她的第一只手被他抓住的时候,

她就把心交给了他……

不久后,周有光却犹豫了起来,

他写信给她说:

“我很穷,恐怕不能给你幸福。”

而她却回信说:

“幸福不是你给的,

而是我们两人一起创造的。”

他们两人的性格和爱好其是截然不同的,

张允和活泼率性,说话直接。

周有光安静沉稳,温文尔雅。

张允和喜欢清茶,

周有光偏爱咖啡,

张允和极喜欢中国古典音乐,

周有光却偏偏喜爱西洋音乐。

但就是这样两个人,

竟如涓涓细流般,

相濡以沫,携手度过了,

余下的70年的光阴。

他们似乎水火不相容,却实则很互补。

两人举案齐眉,琴瑟和鸣。

“结了婚,她听中国音乐我去参加,

我听西洋音乐她也去参加。”

只要是对方喜欢的事情,

他们彼此都会陪伴左右,

成双入对,恩爱无比。

张允和是兄弟姐妹中最早结婚的。

有朋友开玩笑说她犯规抢在了前头,

她就瞪着周有光说:

“可不是,不要脸,那么早结婚。”

一旁的他哈哈大笑,说:

“张允和这个女子最聪明,

可她干的最蠢的事就是嫁给了周有光。”

的确张允和与周有光在一起,

经历了动荡的一生。

日本侵华战争爆发时,

她跟着周有光全家四处逃亡,

逃难期间,他们的女儿因病不幸夭折。

抗日战争结束,到了新中国,

虽然躲过了反右运动,

但周有光却没能躲过文革,

文革时,他被群众揪出来批斗,

张允和毫不犹豫地就冲过去保护他。

他身体不好,被下放到干校,

她不畏权势,坚持给他寄药。

无论相隔多远,他们的心始终在一块。

恩爱如初,患难与共。

到了晚年,

他们俩蜗居在一个小房子里,

书房仅仅只有9平方米。

书桌前两椅一几,

古代夫妇“举案齐眉”,

如今人们很少有案了,

他们就发明了“举杯齐眉”。

每天到了约定时间,

他们就不疾不徐地并坐。

“我们两个上午喝茶、下午喝咖啡,

都要碰碰杯子,叫举杯齐眉。

周有光说:

“这个小动作好像是在玩儿,

其实有大道理,什么大道理呢?

就是说夫妇不仅要有爱,还要有敬。

要敬重对方。”

多情人不老,

多情到老,人更好!

张允和86岁才开始学电脑,

每当遇到问题时,

只要她一跺脚,撒下娇,

周有光就马上放下手头的事情,

乐悠悠颤巍巍地从书房里出来,

耐心地教她。

有一次,她想给大姐张元和写信,

“亲爱的大姐……”

没想到“爱”字一直打不出来,

她着急了,娇滴滴地喊道:

“周有光,这个‘爱’字打不了,

我爱不了了怎么办啊。”

他们都十分地乐观、豁达。

张允和的口头禅是‘我快乐极了’,

而周有光对于艰辛的下放岁月,

总是一笑而过。

他还说那几年,为他打开了视野呢!

还时不时地会说起一些趣事:

“天上飞来一群大雁,

黑压压如同一片乌云。

飞到我们头上的时候,

只听到一位大雁领导同志一声怪叫,

大家集体大便,

有如骤雨,倾盆而下,

准确地落在集会的‘五七战士’头上。”

腌了整个会场,

唯独他戴顶大高帽子幸免于鸟粪。

苦难的经历,就这样被他诙谐的一笔带过了。

到了晚年,

他常对着自己的光脑袋说:

“我的头发还没有长出来呢!”

当他91岁的时候,

有人问他多少岁了,

他幽默地回答,我今年11岁。

张允和则在一旁补充道:

“他自己认为,

人活到80岁,已算“尽数”,

后面的应从零开始计算。

我也不过是二八年华。”

这两夫妻,

真是一对快乐的老顽童!

2002年8月,

张允和因心脏病突发离开人世。

他默默坐在床前,望着她宁静的脸,

一直握着她的手不肯放开。

一向豁达的他,

这一次却怎么也无法释怀,

就像天塌了一样:

他说:

“允和的去世,

对我是晴天霹雳。

我们结婚70年了,

从来没想过,会有一天,

我们二人之中会少了一人。

这突如其来的打击,

曾使我一时透不过气来。”

至爱已去,

独留他在人间空思念。

从前出双入对,

而今,只剩他一人寂寞的背影。

他常常坐在书桌上对着窗外发呆,

魂牵梦萦,望眼欲穿,

到了晚上,就直接蜷缩在沙发上入睡。

后来经过很长的一段时间,

他才从张允和的离去痛苦中走了出来……

如今的他,

马上就要进入112岁高龄了,

他依旧面色红润,鹤发童颜,

甚至逆生长,长出了黑发!

他笑称自己是“被上帝遗忘的人。”

百岁的年纪,

还能思维敏捷的人实在少有,

但周有光算一个。

著名诗人聂绀弩曾写诗来称赞,