民国时期,中国涌现了一大批古钱收藏家。他们中有风流倜傥的官家子弟,有富甲一方的实业家,甚至有鼎鼎大名的学者,这些有识之士最终成为古钱、古玩收藏与鉴赏的大家。

这其中,大文豪鲁迅先生,便是其中一员。

1912年,鲁迅32岁,在北京任社会司科长,督导恢复京师图书馆(今国家图书馆前身)和筹办历史博物馆。

同年,鲁迅与许寿裳、钱稻孙同拟民国国徽图案,三人共同研究设计了一幅古为今用的“十二章图案”。不过由于设计有龙凤图案,民国当局认为带有帝王色彩,末被采用。然而因为设计新颖精美,此图案在1923年被天津造币厂用作发行的“龙凤银币”银币图案。

鲁迅开始研究古钱币,或许与这样的历史背景有关系。

当时,除了忙于文章创作外,每有余暇,便去琉璃厂的古玩摊上选购古钱。据《鲁迅日记》统计,他在北京的十多年间,去琉璃厂的次数高达480多次。

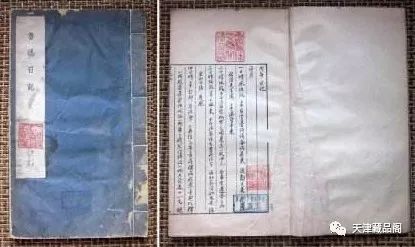

《鲁迅日记》记载,1913年8月16日,“午后往琉璃厂,在广文斋买古泉十八品,银一圆。”隔了两天,先生又来到“广文斋买古泉21品”,然后“赴直隶官书局买《古今钱略》一部”;20天后,得到二弟寄来的“古泉目录二纸”。此后,他又购买了《古泉丛话》和《古泉精选拓片》等书。

藏家不仅要有眼力,还要有财力。

1914年,鲁迅先生月薪300大洋,在当时算是高收入了。

鲁迅先生收集古钱币,从一开始就不是为了猎奇,而是把收藏古泉、广泛涉猎钱币知识和钻研钱币理论紧密结合在一起。

在鲁迅的古泉集藏中,以先秦、两汉和魏晋南北朝的钱币为多。仅先秦货币就包括空首布、尖足布、圆足布、铁布、齐刀、赵刀、燕明刀等各种币型。

除了琉璃厂,“小市”也是鲁迅所爱。“小市”据说源起于一些破落官宦之家的后人,拿家里的东西出去卖,但因为面子关系,不愿在公开场所出售,天不亮、晓色稀微的时候,便偷偷拿到偏僻的小地方变卖,最初称之为“晓市”。

后来营业时间延长,不止限于拂晓时分,做的都是小本生意,摆个小地摊,随着时间的推移,市场越来越成熟,便逐渐被称为“小市”了。

鲁迅常常去“小市”淘宝。一次,在小市地摊上发现了一枚“端平通宝”折三钱混在大堆宋钱中,这种南宋钱较为稀有,普通收藏者难以发现。鲁迅以三十个铜元(1银元大约相当于135铜元)买下后,高兴地连连称“佳”。

壮泉四十伪造品

1915年2月12日,鲁迅见有一农民打扮的人在摆地摊,发现一枚王莽时期的“壮泉四十”。这是王莽执政期间铸造的“六泉十布”中的极品。他当即以20铜元买下,并在他的日记中记载:此币“系伪造品”。由此可见,鲁迅对钱币鉴定也具有相当功底。

鲁迅不仅收藏古币,而且还注重考证和研究,为此,他购买了许多钱币书籍,如《历代钞币图录》、《古泉丛略》等。他曾断定“得壹元宝”为唐朝“安史之乱”时史思明所铸,而这点并无先论,殊非易事,足见其博学多才。

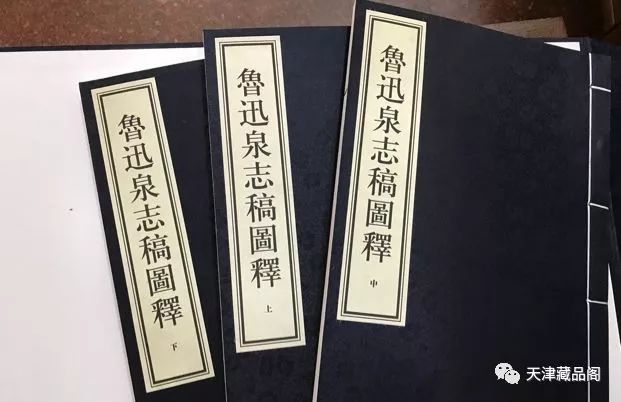

他还在前人研究的基础上,编写了钱币图录《泉志》,这些都是潜心研究钱币的结果,也是他留下的宝贵资料。

现存的《鲁迅日记》中,有关他钱币收藏的记载达40余条之多,据其记载统计,其购入的古钱达170多枚,其中明确标出名称的钱币约50余种。这些品种几乎能按历史更替顺序排列起来。

解放后,许广平女士将鲁迅先生的遗物交给国家,1956年建鲁迅博物馆时,人们对鲁迅的藏品进行了整理,发现数百枚古钱币,普通品种外较为知名的品种有齐法化、甘丹刀、白人刀、兹氏币、安阳布等。