古斯塔夫·克利姆特所作的《生与死》,描绘了生与死之间的对立。

在很多国家的文化中,

“死亡”都是一个

忌讳的话题。然而,死亡总有一天会降临,那时的我们究竟会发生什么?人一旦死亡,就再也回不到原来活着的状态。就让我们

从

科学的角度来理解死亡吧。

模糊的死亡定义

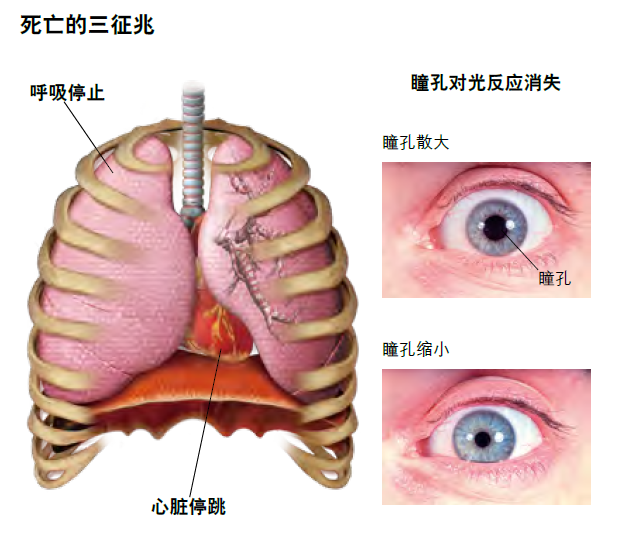

一个人的死亡可以通过“死亡的三征兆”:心脏停跳、呼吸停止、瞳孔对光反应消失来判断。只有医生才能据此做出死亡判定。死亡的三征兆意味着心脏、肺和脑这些对于维持生命而言不可或缺的器官停止行使功能。然而,日本千叶大学附属法医研究教育中心教授岩濑博太博士说:“尽管死亡的三征兆在生活中一直被认为是死亡的标准,但其实也只是在经验上认为人不会再次醒来而已。”三项死亡征兆的判断并不是科学上有确凿证据的死亡定义。

三征兆的确认通常在心搏呼吸骤停后几十分钟至数小时后才进行。这是因为接受心肺复苏者以及在心脏移植术期间“晕迷”的患者等,即使出现三项死亡征兆,也有可能在之后复苏。在电视剧中,常有在停止胸外按压之后立即做出死亡判定的情况,但在实际医疗中,治疗停止后不会即刻判定死亡。

如果一个人“心脏停跳”“呼吸停止”“瞳孔对光反应消失”,就可以判断他已经死亡了。瞳孔是眼睛的黑色区域,光通过瞳孔进入眼睛。当人从明亮的地方进入黑暗的地方时,瞳孔会改变大小以调整眼睛的进光量。如果这个反应消失,则说明脑干停止功能了。

“脑死亡”是人为决定的死亡

随着现代医学对心搏呼吸骤停等生命体征进行复苏的能力不断提升,以传统的死亡三征兆作为临床判断死亡的标准就不那么合适了。同时,为了高效的器官移植,也无法长时间等待心脏停跳来判定死亡。因此,自20世纪60年代起,一些国家陆续制定了以“脑死亡”作为判定标准的法律法规。脑死亡的标准在不同国家稍有不同,但是大脑特别是脑干部位的功能停止是一个主要前提。脑干是控制呼吸等生命活动必要功能的部位。因此,如果没有呼吸机,被判定处于脑死亡的患者将无法自主呼吸。此外,如果脑干停止运作的话,基本上也无法复苏了。另外,“持续性植物状态”即所谓的“植物人”,与脑死亡非常相似。然而,脑死亡与植物人状态有根本不同,植物人的大脑多数失去了控制身体活动的功能,但脑干还残留不少功能。例如,植物人通常在不同程度上可以自主呼吸。重要的是,在极其罕见的情况下,植物人仍有改善病情的可能性。因此,不应该判定植物人为“脑死亡”。

“活着”的判断标准是什么?

脑死亡可通过“意识消失”“脑干反射的有无(瞳孔反应等)”“自主呼吸停止”和“脑电波变得平坦”等方面进行确认。而且同样的症状至少持续6小时以上没有变化(不满6岁的要24小时以上),之后再次进行确认意识或疼痛感丧失,这样就可以判定为脑死亡。脑死亡终归是由医生来判定的。没有明确的标准来判定“大脑损伤到什么程度意识就将完全丧失”。这就是为什么需要详细的程序和细致的关注来做出判断。随着医学的进步,我们能救回过去无法挽留的生命,这本身是一件好事。但也由于这些进步,有时做出“脑死亡”的判断越发艰难了。

即使心脏停跳,也有可能心脏还在活动

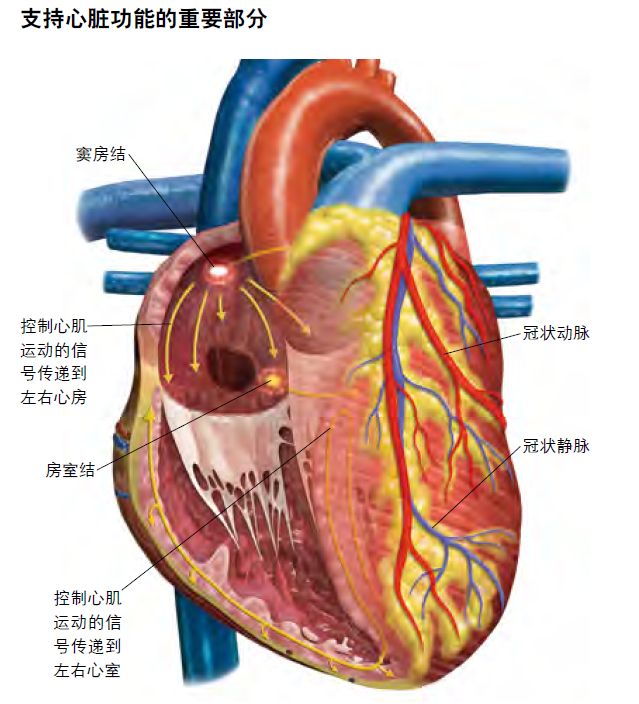

一旦心脏停跳,我们迟早会死亡。据日本顺天堂大学医学院研究心脏生理学的名誉教授冈田隆夫博士介绍,心脏停跳状态也有好几种,包括心肌处于无序运动的“心室颤动”状态,以及处于心肌停止活动的“心室静止”状态等。心搏骤停时,可能会寄希望于胸外按压或自动体外除颤器(AED)的电击等,以再次激活心脏。实际上,根据不同的心脏状况,有时并不能达到理想的效果。心脏通过心肌收缩输送出血液。为了将血液顺利地循环到全身,需要协调无数心肌的运动。担负这个职责的是位于右心房入口附近被称为“窦房结”的组织。心室颤动是由于某些异常引起心肌收缩的步调混乱,导致心脏不能顺利地向全身输送血液。

心脏表面有为本身供血的血管,称为冠状动脉。当这里不再供血时,心脏就会因为能量匮乏而失去功能。此外,心率由窦房结发出的信号控制。电信号从窦房结发送到整个心脏,使心肌有序地运动,将血液强有力地输送到全身。

为了消除心室颤动,有时需要使用AED等进行电击。当心肌混乱的活动由高电压复位时,窦房结恢复正常的节律,继续协调心肌的运动。心室颤动状态下,如果不使用AED等而只进行胸外按压,改善的可能性很低。胸外按压是用外部压力将停止工作的心脏内的血液循环到各个器官。但只是按压的话解决不了心室颤动的根本问题。另外,心脏在静止状态下,心肌运动完全停止,所以没有必要用AED来恢复心肌的节律。在这种情况下,胸外按压和人工呼吸等心肺复苏手段是相当重要的。将血液在大脑和心脏本身循环,阻止神经细胞的死亡,并将营养物质输送到停止活动的心肌中,从而就有可能恢复心脏的活动。

寿命的极限是多少?

在人类历史上,有准确记录最长寿的人是法国妇女让娜·卡尔芒(Jeanne Calment)。她出生于1875年,死于1997年,共生活了122年。一般认为人类寿命的上限大约是120岁。人的寿命与环境和遗传有大约3∶1的关系。那些被称作“长寿家庭”的家族不仅与遗传有关,他们处于同样的生活环境也有很大的影响。中国男性的平均寿命为73.64岁,女性为79.43岁(2015年统计数据)。这个数值是平均值,由于地区发展的差异,各地情况会有很大不同。沿海发达地区居民的寿命正在接近人的“生理极限”,由于卫生环境和营养状况良好,所以传染性疾病、新生儿疾病以及营养性疾病导致的死亡很少,平均预期寿命附近死亡的人数增加。而在卫生环境相对较差的地区,传染性疾病和新生儿疾病导致的死亡依然较多。

(本文节选自《科学世界》2018年第5期)