导语:

近年来,电动自行车凭借其灵活轻便、价格适中的特点以及快递、外卖等互联网经济的快速发展,已成为我国大部分城市市民出行和相关运营企业重要的交通工具,对节能减排、改善民生服务发挥了重要作用。但随着电动自行车保有量不断增长,引发了越来越多的交通安全问题。超速、闯红灯、逆行、不按规定车道行驶、酒后驾驶等电动自行车违法行为高发,导致道路通行秩序混乱。

那么,如何系统地开展电动自行车交通安全治理工作呢?我们来看公安部交通管理科学研究所刘东波、王军华、李志林的建议。

为规范电动自行车管理,2019年3月,市场监管总局、工业和信息化部、公安部颁布了

《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》

,要求各地公安机关严格按照规定对符合新国标的电动自行车进行登记上牌,加强电动自行车生产、销售、登记使用、优化通行条件等方面的综合系统管理,建立长效监管机制。2019年4月,公安部交通管理局下发了

《关于加强电动自行车安全管理工作的通知》

,明确加强电动自行车安全管理,鼓励建立电动自行车交通违法自动抓拍系统,加大查处力度。公安部交通管理局在

《2021年道路交通管理工作要点》

中也明确要求全面落实电动自行车登记管理,系统治理电动自行车交通安全管理问题。

在相关文件指导下,多省、自治区、直辖市陆续颁布了电动自行车管理相关地方性法规,探索开展电动自行车登记与交通安全执法管理工作,取得了一定的管理成效。

但依然存在登记备案工作不规范,信息化系统建设不完善;号牌制作不规范、监管无闭环,伪造、变造、套用号牌现象频发;非标车、行业用车管理以及路面交通违法行为处罚无抓手;重路面巡查,轻生产、销售等源头监管,多部门整治合力不强,长效管理机制不健全等突出问题。

为深入贯彻落实公安部道路交通事故预防“减量控大”重要部署,进一步推进落实电动自行车安全管理工作,在梳理总结部分城市经验做法的基础上,综合利用互联网政务云服务、证照电子化、国产超高频RFID芯片以及非现场AI取证技术,结合各地管理实际需求,

研究提出电动自行车备案信息化、牌照数字化、执法智能化、管理重点化、教育常态化、治理体系化的“六化”治理新模式。

❖ 对非标车、合标车、行业用车分别构建不同的登记

/

备案工作模式。

针对非标车建议由政府牵头发动基层管理部门盘清底数,有序开展备案工作。对于行业用车由所属企业统一到指定登记点进行申请、登记或备案。对于新售合标车,通过与相关管理部门合作,尽快建立门店“带牌销售”制度。

❖ 建设登记/备案管理系统,将登记/备案流程全面信息化、便捷化。

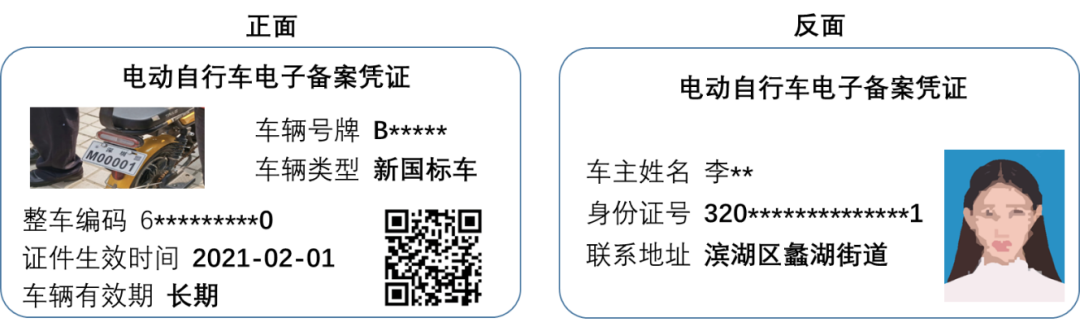

规范优化登记/备案流程,核心系统部署于互联网,具备按照公安部交通管理局文件要求完成人车登记信息上传、合标车3C核验、电子登记/备案凭证签发、基础登记以及行业用车备案功能。鼓励借助警务微信公众号、交管APP等扩展移动端应用,为车主提供便捷的人车信息注册、号牌申领、交通安全教育学习、人车电子登记/备案凭证自动生成等线上登记/备案服务。

图:电动自行车电子备案凭证样例

❖ 规范建设登记/备案信息库,为不同管理和服务提供数据支撑。

依托互联网政务云平台,搭建本地化的“一人、一车、一牌、一证”登记/备案信息库,规范数据种类和格式,为道路交通安全管理,治安、消防、城管、社区等部门涉电动自行车管理,以及车主的保险办理、业务查询等服务应用提供数据支撑。

❖ 使用嵌有超高频RFID芯片的号牌。

倡导使用具有抗老化、防撞击性能的非金属材质号牌,内嵌有国产自主可控、符合国标的无源超高频RFID芯片,为电动自行车提供唯一可信数字身份,能够实现号牌全生命周期监管,防止伪造、编造号牌等违规行为,确保电动自行车可溯源、可监管。

❖ 利用二维码按需开放车辆登记信息。

在号牌上加印具有防伪功能的二维码,治安、消防、城管、社区等涉电动自行车管理部门以及保险等服务企业可以通过移动终端扫描二维码的方式,按照预先设定的信息访问权限,对部分电动自行车登记/备案信息进行访问,支撑构建共享、共治的电动自行车社会化监管服务模式。

❖ 通过不同样式号牌(标识)分类管理合标车、非标车、外卖车。

分别设计不同的号牌(标识)颜色,以区分合标车、非标车、外卖车号牌(标识)。外卖车号牌可加印所属企业商标。超标车标识加印“超”字标识及车辆上路通行“有效期”,逾期后不得上路。不同号牌(标识)样式赋予车辆不同的通行权限,实现对电动自行车的分类管理。

图:不同样式号牌样例

❖ 创新前端科技应用,提高路面执法便捷化。

路面执法民警可以利用移动警务终端扫描电动自行车号牌(标识)上的二维码关联访问、查询车辆信息、历史违法等信息,通过扫描电子登记/备案凭证上的二维码确认车主或骑行人的信息,方便民警快速非接触查验人车信息,提高一线民警路面执法效率。路面民警可通过便携式RFID专用识读设备,对车牌的真伪进行辨别,杜绝电动自行车假牌、套牌等违法行为。

❖ 探索非现场自动识别取证。

推动制定电动自行车违法取证标准,对重点违法行为探索使用射频和视频一体化识别新技术进行非现场取证抓拍,无源超高频RFID识读确认车辆身份,视频图像智能识别车辆违法行为,选取重要路口、路段,对占用机动车道、闯红灯、逆向行驶、闯禁行以及伪造、变造、套用、遮挡号牌等交通违法行为进行非现场自动取证。

❖ 逐步开展非现场执法管理系统建设。

针对电动自行车闯红灯、逆行等频发交通违法行为,鼓励有条件的城市率先试点开展非现场执法管理系统建设,并逐步与公安交通集成指挥平台和公安交通管理综合应用平台进行业务对接,扩展移动警务终端电动自行车管理应用。

❖ 推行快递外卖企业、从业人员记分管理。

以快递外卖车为切入点,定期对企业

“车辆违法率”“违法、事故控制完成率”“教育培训率”等指标

开展评价,将考评结果与企业电动自行车号牌(标识)配额绑定。倡导对从业人员实行累计记分管理,配套制定实施预约劝导、学习消分、违法停驶等奖惩制度。

❖ 扎紧门店源头,抓好超标车过渡期治理。

依托信息化登记/备案管理系统,通过严审门店带牌销售资格、严核车辆整车编号、合格证书、上传号牌(标识)安装图片,确认“人、车、牌”合一等登记/备案环节的严把关,杜绝为新出售非标车辆登记/备案上牌,有效规避超标车从门店流入市场。

❖ 对重点区域的路口、路段实施精细化管理。

对电动自行车较多的路口实行渠化管理,设置非机动车信号灯,施划非机动车待停区域,减少机非冲突。选取有条件的重点路口、路段安装交通违法智能取证设备、警示提醒设备,开通短信、微信等交通违法通知,对骑行人进行有效的震慑和警示。

❖ 事前在登记/备案工作中开展安全教育。

将交通安全教育纳入登记/备案工作环节,以线上、线下观看视频、答题等形式,通过典型事故案例、安全法规常识等内容,对车主进行交通安全警示教育。

❖ 事中在路面执法中突出劝导教育。

在路面执法过程中,突出劝导教育,通过宣讲交通法规、开展警示教育、告知提醒、劝导纠正、曝光惩戒、典型树立等多种方式,教育电动自行车骑行人切实增强守法意识,文明出行。

❖ 事后持续加强社会化宣传。

充分发挥党政机关、事业单位和国有企业模范带头作用,鼓励干部职工主动参与到电动自行车管理工作中。协调宣传部门组织新闻媒体,充分利用各种媒体媒介,做好媒体报道、违规曝光、舆论引导等工作,营造全社会共治氛围。

❖ 推动构建政府主导、部门联动的多元共治格局。

各地交通管理部门应积极协调地方政府加快开展电动自行车登记/备案管理相关立法工作。以安全生产、文明城市测评作为切入点,充分调动各级政府部门参与电动自行车安全管理的积极性。联合相关部门,构建集治安、消防、市场监管、社区管理于一体的电动自行车综合治理体系。

❖ 将交通违法行为纳入社会征信体系。

率先将快递外卖从业人员的交通违法行为与社会征信体系挂钩,对多次违法未处理的从业人员实行禁止派单或从业,对多次考评不合格的企业限制其运营规模。对列入失信主体记录的个人,提高其再次购买电动自行车或保险的门槛等。

❖ 完善电动自行车专属保险制度。

探索与保险公司合作,提供电动自行车专属商业保险。针对快递、外卖车以及超标车,建议通过立法增加购买强制保险的规定。针对符合国标的合标车鼓励车主购买适合的商业保险。

电动自行车治理新模式在深圳、南京等地开展了试点应用,并产生了显著的示范成效。以深圳为例,2020年1月至7月率先在宝安、光明两区实施备案登记工作:

❖ 交通安全水平进一步提升。

深圳市共发生涉电动自行车交通事故260起,同比下降19.5%;造成47人死亡,同比下降26.56%。

❖ 交通文明秩序进一步提升。

深圳市共接报涉电动自行车交通警情30627宗,同比下降4.38%。宝安、光明两区2020年6月份交通文明指数分别为87.91分、94.25分,同比分别上升0.95%、1.05%。

❖ 骑行人交通安全意识进一步提升。

试点有效提升了骑行人头盔佩戴率,深圳市电动自行车骑行人头盔佩戴率为82.31%,较去年同期上升13.45%。宝安、光明区电动自行车骑行人头盔佩戴率为86.59%、79.33%,同比分别提升32.54%、14.66%。

(文/公安部交通管理科学研究所刘东波、王军华、李志林)

编校丨刘林 蒋莉莉