是什么力量,让任何地方的程序员都享有「免于体面的自由」?

在今天的社会里,工程师往往代表着知识水平和社会地位。每当普通人听到这个头衔,总会报之以敬仰的目光:

但有一种工程师,虽然也是如假包换的高级技术人员,却很少能享受到和同类相近的社交待遇:程序员。

和工程师的耀眼形象不同,多数人眼里的程序员更接近于一群情趣干瘪的宅男,而非高智商高收入的精英群体。网络上嘲笑程序员的段子俯拾皆是,简直发展成了一种文化现象:

客观而言,这些评价并不公正。作为高级技术人员,多数北上广的程序员都能做到月入万元以上,毫不逊色于其他工程师或职业。大多数嘲笑程序员的人,实现阶层逆袭的可能性都远远不及。

▍由「极客学院」发布的 2016 年程序员薪资统计

不过,程序员群体遭到戏谑的原因实在也不难理解。其中最重要的因素,就是他们与自身收入和社会地位完全不匹配的服饰装扮。

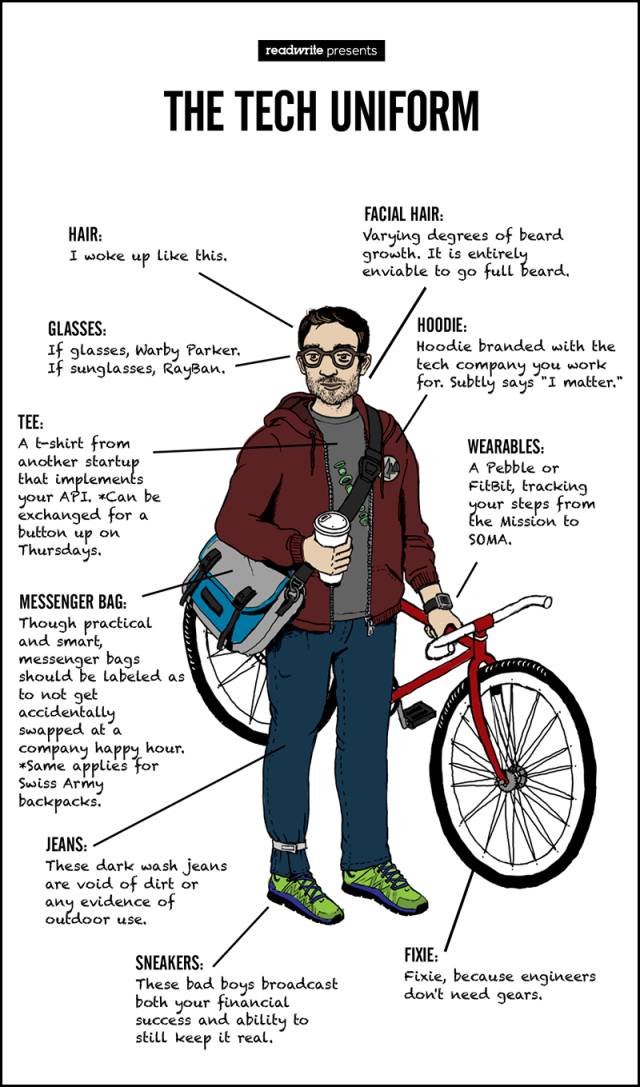

而且,这种现象并非仅仅存在于中国:硅谷技术精英的固定装束,也早已引起美国人民的注意。

▍美国网络总结的硅谷精英日常着装

▍美剧《硅谷》(2014)中的程序员形象

程序员为什么穿得如此不讲究?这种鸡立鹤群的行业文化,又是如何形成的?

程序员,曾经的体面人

程序员平凡的打扮的确很难让人联想到头顶光环的工程师。因为自工业革命以来,凭借技术创新带来的财富,工程师们的服饰早不复为从前的中下层匠人可比。

在阶层分明的正常社会,社会审美风尚往往是向上看齐。作为新富阶层的工程师,很快就如同旧时代的贵族一样穿着考究,其绅士派头俨然与政客难分轩轾。

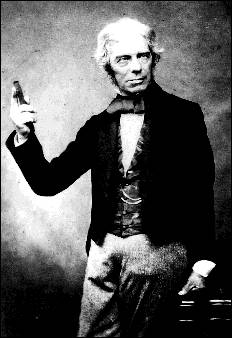

例如,发电机的发明人迈克尔·法拉第出生于寒微之家,但留下的照片却都身着礼服:

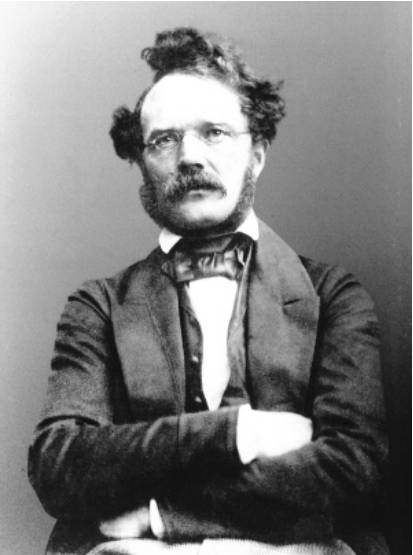

而出身农家,仅仅中学毕业的著名电气工程师维尔纳·冯·西门子,也总是一副上流社会的打扮:

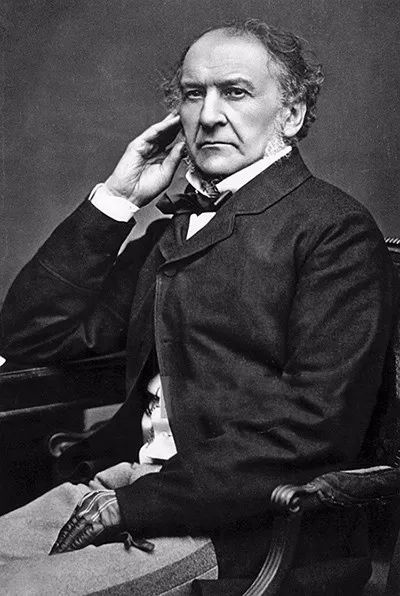

同时期出身富商家庭的英国首相威廉·尤尔特·格莱斯顿,和法拉第、西门子的着装风格非常相近,很难看出双方存在什么阶级差异:

即便在电脑的发源地美国,早期程序员(或者说软件工程师)的着装也完全是上流社会的造型。

由于计算机程序的设计基础是数理逻辑,所以最早的软件开发人员大多为数学家出身。他们来自美国的各大名校,其学院历史悠久,无论师生都对穿戴正装习以为常。

▍1939 年的斯坦福大学旧照

▍1950 年代的普林斯顿大学,大部分师生穿戴西装上课。这种偏向舒适的风格被称为常春藤联盟风格,对美国主流西装文化产生重大影响

/ 图片来自:LIFE

因此,在这批人物的活跃时期,早期程序员也都衣着体面,绝不会在着装方面遭到企业家、政客、金融从业者的鄙夷。

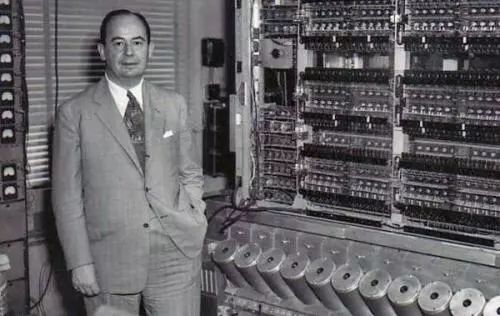

▍被誉为「计算机之父」的普林斯顿大学教授约翰·冯·诺依曼身着正装站在计算机前

▍被誉为「人工智能之父」的数学家约翰·麦卡锡也是西装笔挺

体面人是怎样「堕落」的

然而,正是因为程序员与大学的紧密联系,导致程序员的着装文化发生历史性转折。

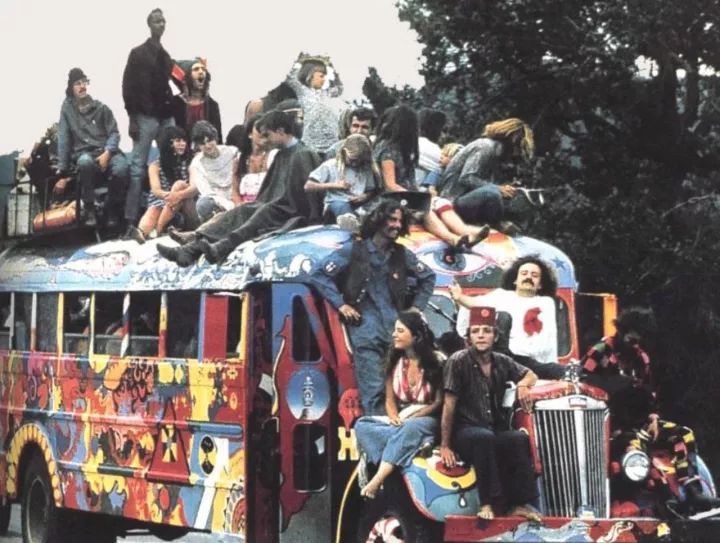

1960 年代中期,随着反越战、民权运动和嬉皮士运动的兴起,欧美的学院文化发生了翻天覆地的转变。

尤其是在以大学生为主体的「嬉皮士运动」中,学生们为了反抗既有的「传统秩序」,把传统着装体系中整洁、体面的绅士派头视为对个性和自由的压迫。休闲随性的便装和体现流行文化的奇装异服取而代之,在现代服装体系中的地位陡然上升。

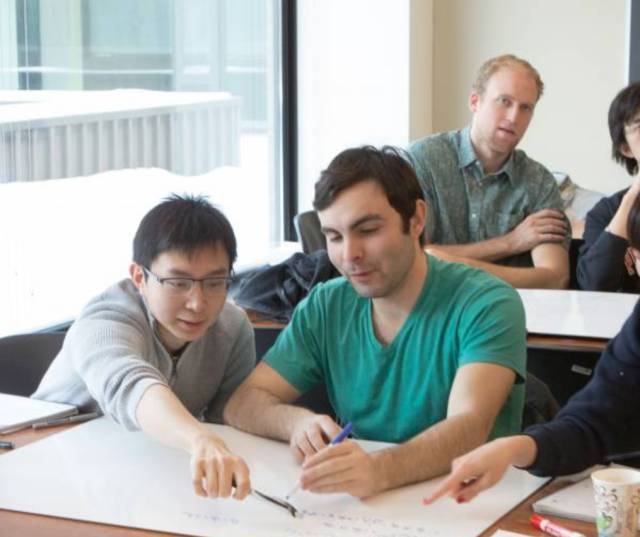

这场学生运动对大学着装文化造成了深远影响,基本摧毁了西方大学里的正装习俗。如今,几乎没有哪个学生还会西服革履地前去教室上课,甚至老师们在讲课时也大多身着休闲装:

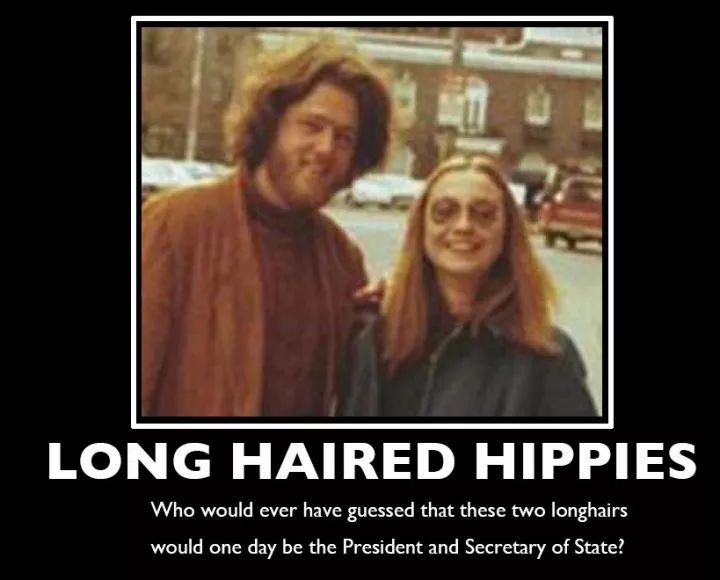

所幸的是,对于较传统的行业,职业着装已有行业惯例,学院时尚影响有限。即便藤校毕业的嬉皮士,一旦成为律师、医生或商务精英,还是该穿什么穿什么。

▍1970 年代初就读于耶鲁法学院的两位嬉皮士

然而,计算机编程却是与学院研究前沿关系紧密的新兴行业,完全不存在任何职业着装传统,因此给了新兴的高校着装文化可乘之机。

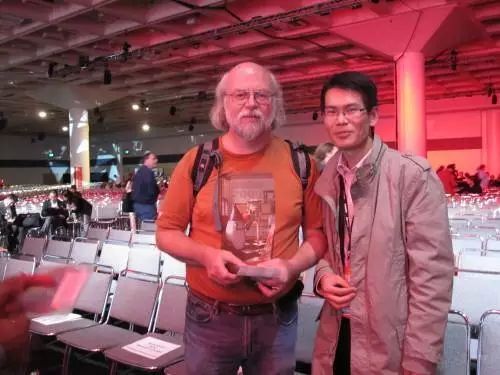

经历嬉皮士运动的老一代程序员,直接把学院着装带到工作当中,逐步形成独具一格的着装文化。例如 Java 编程语言的创始人詹姆斯·高斯林(下图左),其装束非常接近程序员的标配。

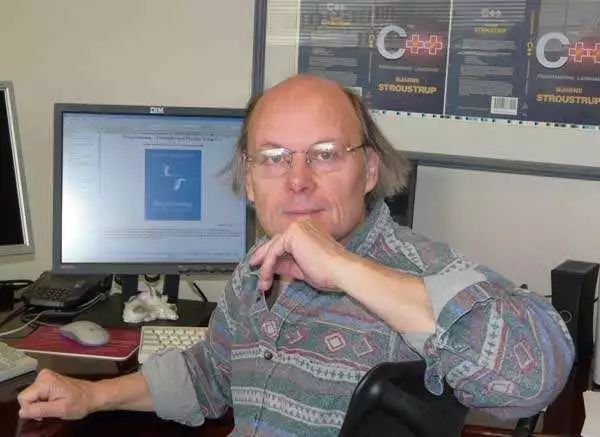

与之类似的,还有 C++语言的创始人比雅尼·斯特劳斯特鲁普,对服装品味同样不讲究。

程序员们随性的着装在经过数十年的积累和扩散后,给美国社会留下了一种独特的文化形象。上世纪 80 年代以来,美国电影里的「电脑高手」几乎都是一副自由散漫的扮相:

▍1993 年电影《侏罗纪公园》中的反派程序员

▍2007 年影片「虎胆龙威 4」中的黑客

▍电影「社交网络」中的程序员男主角,与一旁传统装扮的男子形成鲜明对比

而相比于见过世面但故意逆反的美国 geek,中国程序员的不修边幅更有底气:因为中国大学生几乎从未有过「体面人」的经历。

1952 年高校改制后,中国高校提倡「教育为无产阶级政治服务」,民国时代高校流行的西装和学生装都被革除。

当 1960 年代的西方大学生穿着奇装异服在大学里反对正装时,中国的大学生还穿着「劳动人民的服装」或「军装」,最体面也不过「中山装」而已。