昨天晚上21:45,首相特雷莎·梅宣布

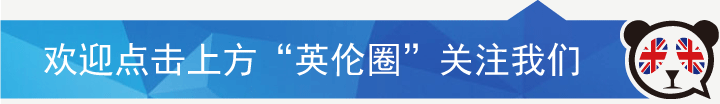

英国国际恐怖威胁级别从“严重”(SEVERE)调升至最高的“危急”(CRITICAL)

。

这是2007年6月30日以来英国政府首次发出最高级别安全警报。

(图片截取自军情五处官方网站)

军情五处和英媒都解释称,它代表着意味着还有恐怖袭击很可能近期发生。而就在今天(5月24日),已有约1000名士兵前往包括白金汉宫、威斯敏斯特宫在内的伦敦各处地标建筑。

伦敦警察厅证实,军队将派遣总共5000名士兵到全英各处,减轻警方压力。

这正是特雷莎·梅昨晚宣布调整安全级别时同时宣布的“淬火工行动”(Operation Temperer)

,它在2015年法国《查理周刊》枪击案后由卡梅伦政府提出,这是第一次实践。

今天出现在威斯敏斯特宫的军队士兵。(图片来自旗帜晚报)

今年3月伦敦议会大厦恐袭后,英国政府并没有改变恐怖威胁级别,也没有出动如此大量的人手。英国政府的严阵以待,不仅仅是因为这次曼城恐袭22人死亡、119人受伤的严重程度,还有数字背后更深层次的原因。

曼城恐袭凶手只是“炸弹运输者”?

英国自从2005年地铁爆炸案后,12年没有遭遇曼城爆炸这么大规模的恐袭,除了情报和安全部门的努力,BBC从潜在恐怖分子角度分析出了

大规模恐袭并不常见的三大原因

:

-

制造恐怖袭击需要一定的专业程度,单枪匹马很难全面获取发动恐袭的相关知识,因而需要关系网络的支持。举个例子,知识不充分的情况下,制造炸弹的过程中很有可能失误把自己炸死。

-

发动一次恐袭需要周全的准备,这个过程中一旦涉及特定材料购买

(举个例子,一个从刚中东地区前来英国的恐怖分子,准备用化肥做土炸弹。但是他入手大量化肥的购买记录被缉毒警察监控到,进而发现他只买化肥不种毒品......)

、同谋之间通过通讯设备沟通,就会大大增加被军情五处和其他情报机关觉察的风险。

-

最终发动袭击不仅以上两点都能谨慎完成,还需要有足够的决心和意志将计划彻底实施;从各国反恐情报工作中搜集到的情况来看,做到这一步的人还是很“罕见”的。

大曼彻斯特地区警长霍普金斯在接受采访时表示,22日爆炸是曼城有史以来“最可怕的事件”。(图片来自BBC News)

正是因为如此,内政大臣安珀·路德在今天的采访中已经明确表示:“(周一的袭击)比我们所熟知的一些其他袭击

更为成熟

,很有可能(凶手)并非独狼。”

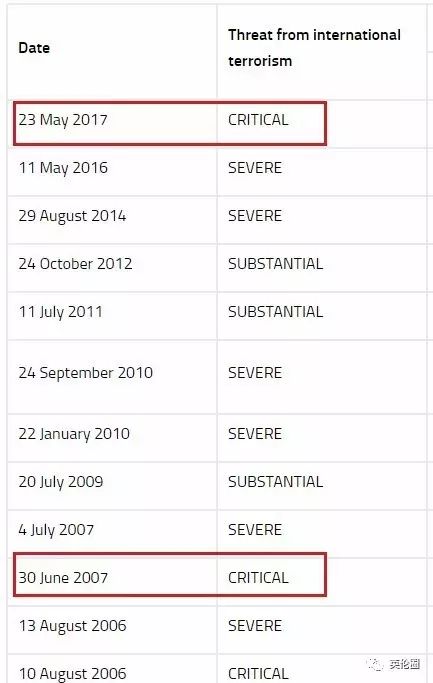

而著有《危急》《血与沙》和《遥远的地平线》等书、拥有阿拉伯语学位的BBC安全问题记者Frank Gardner,今天中午11:24也发布了这样一条推特▼

“mule”原意为“骡子”,在非法毒品运输中有“毒骡”(drug mule)的说法,意思就是运输某种货物的活人工具。(英伦圈编译,原图截取自Twitter)

其实,昨天已经被公布身份的22岁凶手萨勒曼·阿拜迪(Salman Abedi)究竟是否还有同伙,英国警方还没有取得确切调查结果。但截至发稿前,警方已经陆续逮捕了6名可能同曼城恐袭有关的嫌疑人。

23日一早在曼城南部最先被逮捕的23岁男子,正是声称“不知情”的凶手亲哥哥,23岁的伊斯梅尔·阿拜迪(Ismail Abedi)。最后一名嫌疑人,则是今天晚上21:00左右在大曼彻斯特北部的Blackley地区被捕的女性。

伊斯梅尔23日在曼城被逮捕。(图片来自BBC News)

除了这5个人外,凶手的父亲阿姆丹(Ramadan Abedi)和20岁的弟弟哈希姆(Hashem Abedi)也被确认已经回到利比亚,并且被当地警方拘留。

凶手萨勒曼(左)和他的父亲阿姆丹(右)。(图片来自英国电讯报)

根据天空新闻发布的最新消息,利比亚安全机构确认哈希姆和凶手早就一起加入了所谓“伊斯兰国”,并且哈希姆也表示知道自己哥哥有钉子炸弹袭击演唱会的计划,只是不清楚相关细节。他在被捕前甚至已经开始“策划自己的恐怖袭击”。

凶手弟弟哈希姆在Facebook上传过自己的持枪照片。(图片来自BBC News)

此前一些英媒报道、以及据其编译的中文报道中,曾称凶手萨勒曼最近一年内才新近加入恐怖组织。

但在今天下午5点左右,BBC率先独家报道称,一位匿名穆斯林社区工作人员称自己和萨勒曼是大学同学,当时萨勒曼就已经发表过不少支持恐怖主义的言论,甚至说过“成为自杀炸弹是OK的”这样的言论。正因如此,当时他就向警方报告了萨勒曼的恐怖主义倾向。

而萨勒曼在曼城住处的邻居也向采访记者表示,他曾经在街区用阿拉伯语高声背诵经文选段,最近一两年内也常常看到陌生人进出他家。伦敦《地铁报》分析称,这些陌生人很有可能协助萨勒曼制造了自杀袭击的钉子炸弹,甚至有可能是主导者,只不过借用了萨勒曼的住处和狂热。

根据昨天《英国电讯报》报道,警方在搜查萨勒曼和哥哥的共同住处时,确实在屋内实施过控制引爆。

萨勒曼·阿拜迪。(图片来自英国电讯报)

天空新闻则是在今晚19:00左右独家宣布,通过一年前他们获得的文件比对发现,萨勒曼与曼城的“伊斯兰国”下属小组存在联系。

小组中一名为“伊斯兰国”招募新人的头目名叫拉斐尔·侯斯迪(Raphael Hostey),已经累计“贡献”了至少400年轻人加入“圣战”,其中数十人来自英国。虽然英国官方没有证实,但天空新闻根据相关情报表示,侯斯迪已经在24岁时死于叙利亚空袭。但他所招募的恐怖分子很有可能依然留在英国。

图右为拉斐尔·侯斯迪。(图片来自天空新闻)

所有这些信息放在一起不难发现,英国政府将恐怖威胁级别提升到“危急”并非空穴来风,也绝非危言耸听。

根据BBC报道,把自己作为“人肉炸弹”袭击曼城的萨勒曼其实刚回到英国没几天,此前在利比亚逗留了3周之久。而昨天《卫报》就已经发布文章称,“伊斯兰国”和基地组织最近都在呼吁他们的“海外斗士”,在跨国旅行安全管理越发严格的情况下,留在本国发动类似曼城爆炸的袭击。

大批从恐怖组织控制地区回来的“圣战斗士”们,带来的安全隐患已经迫在眉睫

。也难怪军队战士加入安保工作,同警方一起守护英国。

(图片来自旗帜晚报)

BBC主播分析:下一次恐袭有多“迫在眉睫”?

英国的国际恐怖威胁级别共有5个等级,前面已经说过“危急”(CRITICAL)是最高级别。它们是以恐怖袭击的可能性高低来进行划分,从最低级别的“几乎不可能”开始逐步提升,

“危急”意味着下一次恐袭“迫在眉睫”

。

对于“迫在眉睫”的可能性程度,有的人可能理解为70%,有的人可能理解为99%。

而在今天BBC的“早餐”新闻栏目中,作为客座嘉宾出现的BBC主播马克·伊斯顿(Mark Easton)是这样说的:

“人们总是在说,首相说的是它(指下一次恐袭)

可能

迫在眉睫,但

实际上

危急级别意味着

对它的预期就是迫在眉睫

。”

(People have been saying the prime minister said that it MAY be imminent. Actually the critical level means it's expected imminently.)

没有“可能”这个修辞。

“早餐”节目组分析局势的BBC主播马克·伊斯顿。(图片截取自BBC iPlayer)

但伊斯顿也澄清说,虽然萨勒曼的人肉炸弹

肯定

有人帮助制造,但背后团伙的存在,

并

不代表

近期一定会发生新的一轮恐怖袭击。

他强调:英国此前几次国际恐怖威胁级别调整至“危急”CRITICAL,最终反恐工作都获得了成功,才让政府在确定紧急威胁已经结束后将其下调回到“严重”SEVERE。

英国反恐能力究竟如何?

在反恐行动方面,英国SAS不论是经验还是实力都毋庸置疑。但面对恐怖袭击威胁,仅仅拥有一支训练有素、开创世界先进反恐技术的队伍SAS是远远不够的(戳此复习

别慌!这是英国真正的反恐力量

)。

早在“9·11”事件发生后,英国国内穆斯林移民问题与矛盾就已经日益凸显,英国政府和相关情报机构对此有一定准备。国内反恐方面,由军情五处MI5、六处MI6和与伦敦警察厅共同进行情报收集工作。据相关人士透露,他们三家在伊斯兰反恐方面的线人超过5000人。

军情五处MI5

军情六处MI6

事实上,英国成功破获过不少恐袭,在世界上属于反恐成绩非常不错的国家。相关部门成功破获或阻止的潜在恐袭案例远远多于已经发生的恐怖袭击,但大多数都属于机密,不会被公布于众。

近些年最知名的案例就是

“2006年跨大西洋航机恐怖袭击阴谋”

▼

当年“911”事件之后,各种恐怖分子势力试图效仿,专盯英美之间的航线。