顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-NO.

作者:李雪雪

审核:任逸飞 编排:慧

正月十五终于过了

元宵一吃,年总算过完了!

单身狗的春节总是特别难熬

不但要被三姑六婆催婚

还要被一群熊孩子催红包

心灵饱受摧残也就够了

还要我的钱包被蹂躏

心如刀绞

有苦难言

有些地方压岁钱给个10块、20块

意思意思也就算了

但有些家里低于1000块拿不出手啊!

七大姑八大姨的孩子排成队啊!

看看我大福建的单身狗有多惨吧!!!!

半年的工资说没就没了

都说时代在进步

但

从发压岁钱这个角度

我觉得时代在大退步!

熟读历史的我保证

回到中国古代

单身狗哪用发这么多压岁钱!!!

汉代,社会趋于安定,人们的求富意识空前活跃。举国上下, 奢靡之风大盛。

有了财,就要保财。不止要保财,还要保命。

于是汉代开始,就有了具有“压岁钱”的祈福意义的货币,只不过那时的压岁钱叫“压胜钱”,也叫“厌胜钱”。

▲汉代压胜钱,钱币文有小篆体“祖巳必祭, 长宜子孙”六字

▲刀币

“压胜”通“厌胜”,"厌胜"的原意是"以诅咒压伏其人",是方士们用咒语和媒介去帮助他人来诅咒仇人,制服被诅咒者的工具。

《后汉书》中有“因诬言欲作盅道祝诅,以菟为厌胜之术”的记载。用菟作为媒介,达到将咒诅的法力附于其上的目的。

厌通"压",压胜钱就是人们据厌胜法的原理,为避邪祈福而制造的一种似钱币的物品,并非真正意义上的“钱”,

而是一種外形类似于流通货币的挂件,只能用于收藏或佩戴。

没错,汉代小孩收到的“压岁钱”是不能用来花的!

不仅不能用来花,我们今天看到的汉代压胜钱多从墓葬中出土,可见当时人们认为这类“钱币”还有可供死人在阴间使用的功能。

▲一面文“予天母极”,一面文“宜子孙保”的压胜钱。

压胜钱一直到明末清初都有铸造。

由于压胜钱兼有宗教、时令、丧葬等多重意义,到了后来,其功用便渐渐分离了。

一般来说,压胜钱又分为吉语钱、生肖钱、咒语钱、民间传说故事钱和秘戏钱几种。其中吉语钱顾名思义,就是在钱币的正面刻上祝福的文字,如“状元及第”、“五子登科”以及“开市大吉”等等,背面则通常為龙凤、双鱼、星斗等图案。刻上“状元及第”的压胜钱就可以当作小孩的压岁钱使用。

吉语钱的数量最庞大,流传也最为广泛。

▲写有“状元及第”字样的吉语钱。

比如到了宋代,逢小孩满月时,有亲朋云集庆贺,馈赠喜钱的习俗,这时赠送的钱币叫做“洗儿钱”。还有“百岁钱”、“长命钱”,是在孩子满周岁时,戴在孩子身上保平安的钱,面文通常为“长命百岁”、“长命富贵”等。背面有吉祥图案。

▲长命锁

真正意义上的“压岁钱”

既可以说属于时令钱的一种,又可说脱胎于吉语钱。

唐代宫廷有发“春日散钱”的传统,当时的“春节”不是正月初一,而是立春。据王仁裕《开元天宝遗事》记载,唐玄宗天宝年间,“内廷嫔妃,每于春时,各于禁中结伴三人至五人掷钱为戏”。

到了宋代,正月初一成为春节。《燕京岁时记》里这样描述:“以彩绳穿钱,编作龙形,置于床脚,谓之压岁钱。”用彩绳钱串成龙的形状放在床脚,不仅富于装饰性,还有借神力祈福之意。因此,当时压岁钱又称为“串钱”。不只放在床脚的钱,“尊长之赐小儿者,亦谓压岁钱。”

▲串钱

可以看到,

当时的小孩拿不到多少压岁钱,拿了也不是用来花的

。压岁钱在宋代依然具有较浓的护身符性质,主要作为祈福迎春的“彩头”出现。

此后,压岁钱越发普及起来,但数量仍然不多。

元代吴当《除夕有感》中有“家人共守迎春酒,童穉争分压岁钱”的描绘。

到清代,“红包”的雏形已经出现:“儿童度岁,长者与以钱,贯用红,置之卧所,日‘压岁钱’”。时人陈寿祺之诗亦道:“娇小催分压岁钱,朝来环珥拜新年。春风满地吹纨绮,若个红香坠袖边。”

清末,湖南醴陵县(今醴陵市),除夕“ 给儿童喜钱,曰‘压岁钱’”;在蓝山县,“尊属给小辈钱数十文,曰“压岁钱”。

民国时期,

压岁钱的祈福与装饰意味变得更弱,作为货币本身的只能凸显,发压岁钱已然成为了过年时候的重头戏。

当时报刊记载,“压岁钱者,均取自戚党中之长老者”,新年的惯例,向长辈作揖或是磕头即可得到。“凡新年中日常之用度,即恃此款。”

新年自元旦至初十,但凡到亲戚家,对方“必以茶果相款,临行更以压岁钱为寿”。拿出来招待你的盘子里除了年糕、橘子、腰菱、落花生等物什外,还有沉甸甸的红纸包,里面装着压岁钱。

民国早期,铜子还没有通行。那时用的钱币还多为康熙、乾隆、嘉庆、道光年间铸造的,两面光厚的白铜钱。

多是用红头绳穿着,二百的、四百的种种不一。也有红纸裏着两角或是四角小洋的。

上世纪20年代的《红杂志》刊载了小孩拿到压岁钱的第一件事:到家里“先把怀中所得的压岁钱大包小包一包一包拿出來数数,一共有一千左右白铜钱,十三四角小洋,两块大洋”。

▲“大洋”即银元,相当于七钱二分白银

当然,在孩子看来,拿到这些钱可磕了不少头,是用“‘脚步’和‘额角’去换来的”。然而也总是免不了被收去的命运:“谁知我一拿出來,我妈老实不客气一古脑儿收受去了。嘴里还道:‘好妮子,乖点。娘替你积受起來做新衣裳。’这一下,我恨极了。”

压岁钱不仅有可能被父母没收,还有可能被兄弟姐妹“私吞”。

1924年2月2日,梁启超在《与顺儿书》中道: “我给的压岁钱,也有你一份,但是已经交给你弟弟妹妹们。他们说组织一个会,共同替你保管,不知他们怎样替你保管法,你回来再和他们算账罢!”

但穷人家的小孩,从一个亲戚那里能得到两块大洋已实属不易。1937 年《申报》所载《压岁钱》一文中,祖母告诫自己的小孙子:“记住,你要把这两块钱好好地藏起来,因为这是我打了一年棉线才积下来给你的。”

1927-1937年,上海平均每日工资大致为0.5-0.6元,每月工资大致为14~15元。推算下来,两块大洋与今天的压岁钱平均水平也相差不大。

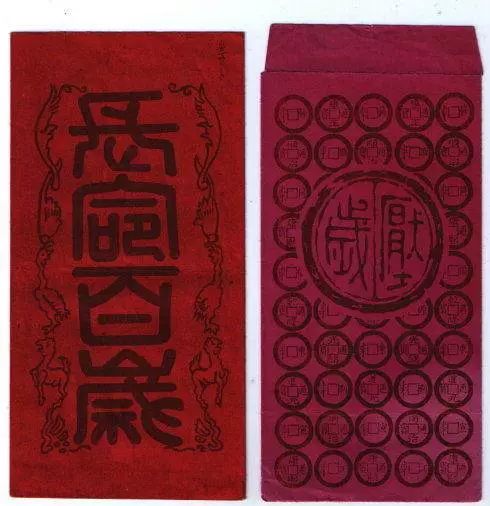

20世纪30年代,压岁钱封袋——也就是今天的红包——开始流行起来。

1935年货币改革后,银元废止。但花花绿绿的钞票似乎没有银币那样“沉甸甸”,于是有人想出一种压岁钱袋:纸币塞进了梅红封套,这样一来,装潢美观又吉利。这价廉物美的压岁钱袋,乃是纸店年终的好买卖。

▲民国时期的红封袋

当时,谢文益印刷所曾大量刊载广告,售卖“红封袋”,也就是今天的红包,五毛一个。

压岁钱封袋在民国时期的流行状况,有文章载称:“过去银元流行的时候,压岁钱普遍是一元。随着物价的高涨,压岁钱也涨价了。“年年压岁,岁岁增财”。在这不景气的年头,支出的压岁钱也不能算是小数。

05 年味儿淡了,钱味儿浓了

都说现在年味儿越来越淡了,但钱味儿倒是越来越浓了。

不知从何时起,流行起晚辈给长辈红包。爸爸妈妈爷爷奶奶外公外婆,这些抚育自己成人的至亲,不在过节时候表示表示,自己良心都会不安。给长辈既要讲规矩,又不能厚此薄彼。给了父亲红包,不给母亲大人红包,

你试试第二天你老娘的脸色会不会好看

?只给爷爷奶奶,不给外公外婆?你看你母亲家的亲戚会怎么数落你不懂事。

给长辈的红包可不是对付小朋友一样三瓜俩枣能打发的,孝字头上不封顶,给个1000、2000都是基本款,给个10000、20000也不嫌多。

小朋友虽然在单个红包的数值上不大,但禁不住“人海战术”。七大姑八大姨一来走亲戚,好家伙,多少年没见的亲戚都拽着两个孩子来了。你一边要听着亲戚盘问你工作、催逼你结婚、数落你不懂事,还要满脸微笑给他们家孩子送上红包!什么叫还钱买罪受!春节全体会了。

如果生在大福建这么彪悍的地方,你的春节大出血程度更加难以描述。

2018年根据某记账数据做出的数据显示

福建12000元

浙江3100元

北京2900元

上海1600元