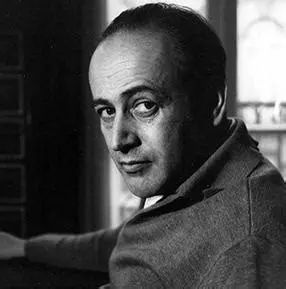

保尔·策兰(

Paul Celan

,

1920-1970

),战后德语诗界最具传奇色彩的伟大诗人。原名保尔·安切尔

( Paul Ancel)

,生于奥匈帝国罗马尼亚境内的切尔诺夫策的犹太人家庭。

策兰一生命途多舛,

1944

年

6

月,父母被关进集中营,同年秋天惨遭杀害。此后,策兰作品中一直难以摆脱父母死难的阴影,并使得秋天定格为永远的哀歌季节及人世浩劫的秘密符码。战后,策兰以孑然一身的家族幸存者的身份离开布加勒斯特,前往维也纳开始了六个月的旅居生涯,

1948

年起定居巴黎,在此度过了生命中的最后岁月。

创作上,策兰深受俄罗斯诗人奥西普·曼德尔什塔姆的影响,此外,还对法国超现实主义诗人米肖、艾吕雅与法裔德国诗人哥尔负有深重的“债务关系”。早期诗作如《带上一把可变的钥匙》《阴影里一位女士的歌声》表现出法国式的欢快戏谑、色情品质与某种更黑暗事物的混血特征。或许,策兰是以马拉美的告诫为界:“凡归于神圣和理应归于神圣的,皆须饰以神秘的外衣。”自此以降,策兰迫使更多的黑暗进入诗歌当中,他惯于在诗中击碎一个给定的词,从语源学上加以详尽的研究并不惜赔上最密集、最广阔的想象力的全部家当。作为荷尔德林与里尔克的“合法”继承人,策兰承担起净化母语的职责。“通过它(德语)自身的颟顸迟钝,通过它可怕的噪音,通过这带来死亡的语言中的千百个黑暗”,策兰承受起与德语语汇进行漫长对话的孤独,一次对诗学词汇表的轰炸行动和对抒情性回声的压制,并使它们在这一赎罪式的事业的巨大消耗中趋于一致。而这一系列在文学与文化上改造的结果,是创造出了一种“变异的德语语言”,开垦出了一片“可与之对话的黑暗”。

1970

年

4

月,策兰由于自身难以摆脱的巨大的精神悲痛、混乱和心力衰竭感,同时由于持续地成为人类记忆中最具撕裂性的子嗣与人质,而投塞纳河自杀。自此,策兰的了断成了诗人天命中又一个晦暗的解码器。

以下策兰晚年的诗译自瓦什伯恩(

Katharine Washburn

)与古勒明(

Margret Guillemin

)编译的德英对照本《最后的诗篇》(

Last Poems

,英国卡尔卡内特出版社,曼彻斯特),从德语译出。