专栏名称: 人民日报数字传播

| 数智融合 屏观世界 |

目录

相关文章推荐

推荐文章

|

时尚女装搭配 · 牛仔裤配什么鞋最漂亮,你知道吗? 7 年前 |

|

文玩汇 · 广告 | 蜜蜡小雕件系列,顺祝大家端午安康 7 年前 |

|

德州万达广场 · iPhone8确认9月12日发布!尝鲜价破万!人脸识别,无线充电培训现场曝光~ 7 年前 |

|

摩托家 · 经典涂装重现——AGV发表Rossi 20周年限量纪念帽 7 年前 |

|

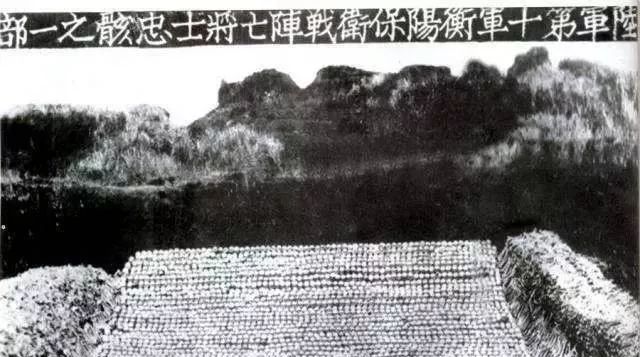

煮酒论史 · 47天,血泪战衡阳 7 年前 |