他用这一生的时间创造了许多个中国第一,

把中国化学学科教育拉向了世界水平。

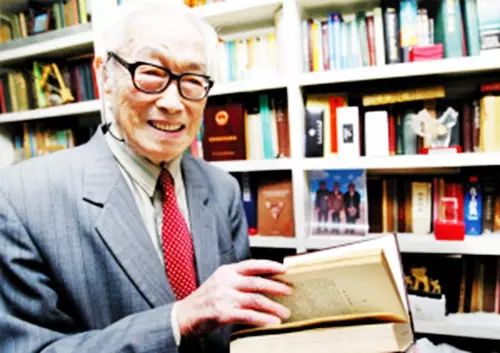

他是我国著名化学家、教育家,南开大学教授

——申泮(pàn)文。

本文来源:公众

号“ 酷玩实验室”(ID:coollabs)。“蓝橡树”获授权转载。

........................................

他把自己的一生都献给了他热爱的教育事业,抗日战争、文革、癌症统统都没有打倒他。

他用这一生的时间创造了许多个中国第一,把中国化学学科教育拉向了世界水平。

他是我国著名化学家、教育家,南开大学教授——申泮(pàn)文。

他一生热爱教育,从求学时开始多位恩师就已经在他心中埋下了教育的火种。

他出生在广东从化,父亲是工人,家里很穷。为了谋生他们举家北上来到天津。

1935年,19岁的申泮文考入南开大学化工系。成绩很优异,家里却没钱,靠着学校照顾、兼职和奖学金好不容易上了大学。

申泮文高中毕业

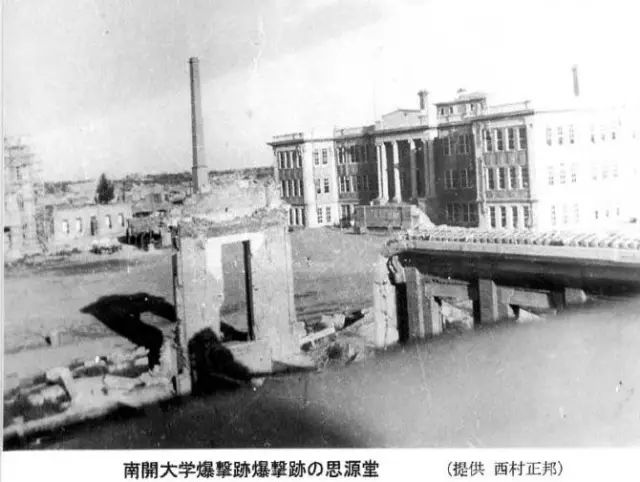

没想到的是1937年抗日战争爆发了,天津沦陷,南开大学也陷于日军的野蛮轰炸之中。

学校奉命西迁,奖学金中断了,也没有人再能顾上他。

国破、校毁、无学可上,申泮文悲愤交加,毅然投笔从戎,南下参军,跟随国民党军队开往淞沪前线。

然而,不久国民党军队就全线溃败。

亲眼目睹生灵涂炭,看着国土一寸寸沦丧,再看看腐败的政府,申泮文陷入了深深地绝望,觉得整个世界都是一片黑暗。

这个时候,他想到了曾经的老师——临时大学化学系主任杨石先。四个月后,申泮文申请离队,到长沙找到了杨石先老师。

由于化工系已经搬到重庆了,在杨石先的帮助下他转入了化学系继续读书。本已亲历战争心力交瘁,再加上中途转系插班,申泮文的成绩一塌糊涂,这一次他居然被学校退学了。就在这时临时大学奉命内迁昆明成立西南联合大学。

也许是越努力越幸运,申泮文生命中的第二位恩师出现了。南开大学秘书长黄钰生愿意资助他一同前去,在黄钰生的帮助下申泮文再一次得到了受教育的机会。

临时大学湘黔滇旅行团63天步行1600余公里抵达昆明。

亲历国家之苦,感念恩师之恩,申泮文两年就完成了三年学业,1940年从西南联大毕业。

申泮文在西南联大

毕业后,他进入了航空委员会油料研究室工作,本以为可以从此干出一番事业,没想到的是,

研究室要求所有人必须参加国民党,曾眼睁睁看着国民党腐败,申泮文怎么可能会同意,他愤而离职。

那几年他在西部四处漂泊,人生一片迷茫。

他再一次想到了曾经的恩师们,他想,也许教育可以救中国。他开始走进学校

大学、中学老师无所不做。

申泮文在昆明天祥中学任教时与学生合影

1946年抗日战争终于结束了,他6年的漂泊也画上了句号。

第二年回到了南开大学,他一手筹建了化学系无机化学教研室并任主任,并翻译出版了新中国第一部中文化学教材《普通化学》。

那个年代人们觉得学外语是崇洋媚外,老师们避之唯恐不及。

然而,申泮文风华正茂一腔正气,他顶住重重压力公开支持学生学外语。

为了帮学生学外语,他弄来美国化学会的一套《无机合成》丛书,让学生们分组翻译。

他一个个地改病句、错字,让学生们把改后的作业誊写清楚再交上来,学生们的专业英语水平突飞猛进,别提他有多高兴了。

与此同时,他还承担着中苏重大科技合作项目。

1959年山西大学恢复建制,申泮文想,这得有好老师啊。

他自告奋勇前去援建山西大学,满怀雄心壮志要大干一番事业,要为山西大学培养最优秀的老师。

作为南开大学化学系主任,他组织青年教师编教材,集体备课。在他的带领下

山西大学化学系迅速发展,成为我国省属高校中,最优秀的化学系和最早的博士授权点,培养出了一大批优秀的学生。

可是,那时的“左倾”路线愈演愈烈,大家都忙着搞阶级斗争,谁让你去搞教育。

他努力培养高质量教师队伍却反被批判为“与党争夺青年”,文革中直接升级为“申家村反党集团”。

如此热爱讲台的他被拉下来批斗,研究室被拆了,学术和社会活动统统受限。

然而,申泮文却想,你们不让我搞,那我就悄悄搞。

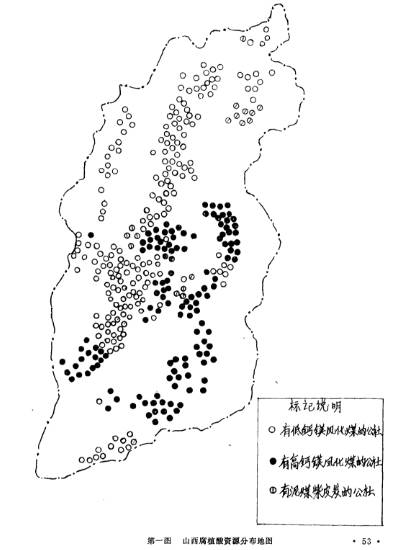

整整13年,他开始关起门来搞译著,并实施“开门办学”。到农村搞腐植酸肥料支援农业,他走遍山西大地,对风化煤腐植酸资源进行了普查,并绘制出了分布图。

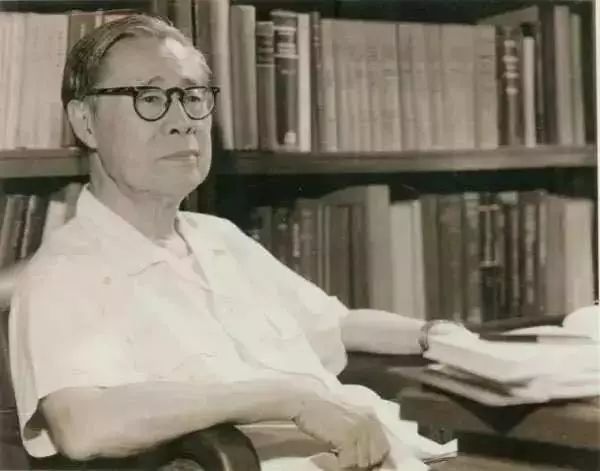

1977年,中科院院士杨石先到山西访问,看到申泮文所做的工作大为动容。

第二年,他此生二度回到了南开大学工作。此时的他已经61岁,走过了人生最好的时代。

他知道要想赶上世界先进化学教育水平必须有好的教材。

似乎要把失去的时间都补回来,他日以继夜地努力工作,组织人自己编外加翻译出版了一批教科书。

其中《无机化学统编教材》和《基础无机化学》至今仍在使用。

大学之大,只有教材,没有好老师怎么行呢。1980年他主持举办了全国无机化学主讲教师讲习班。

他还亲自奔赴太原、兰州、哈尔滨、金华、昆明等地主持讲学。

从讲习班里走出来的许多人至今仍是中国化学教育的中坚力量。

而他也通过三个五年计划,让南开大学无机化学教研室拥有19位教授、15位副教授、7位博士生导师,并培养出多位博士和硕士。

多年投身教育事业,苦心孤诣经营,终得桃李满天下,别提他有多高兴了。

与此同时,他还不忘记搞科研。他说:国家需要啥我就搞啥。

那几年,他发表了100余篇学术论文,他还力图让这些成果用于生产。

他在国内率先开展金属氢化物的研究,他合成并研究了一系列离子型金属氢化物。

其中,他的镍基储氢合金研究成果为863高技术项目奠定了坚实基础,成为我国863高科技计划中第一个投入开发的项目。

而他的镍氢电池一经投入生产,便占据了世界产量的20%。

左手抓教育,右手做科研,又不是铁打的身体,谁承受得起。

1993年,77岁的他被查出胃癌,整个胃被切除了五分之四。

一个77岁的老人只有五分之一的胃,已经为中国化学教育做出了如此大的贡献,回家安度晚年去又有谁能苛责。

说句不好听的话,他的人生又还有多少路可以走呢。

然而,为教育操心了一辈子的他却再也闲不下来了,去加拿大访问回来的他

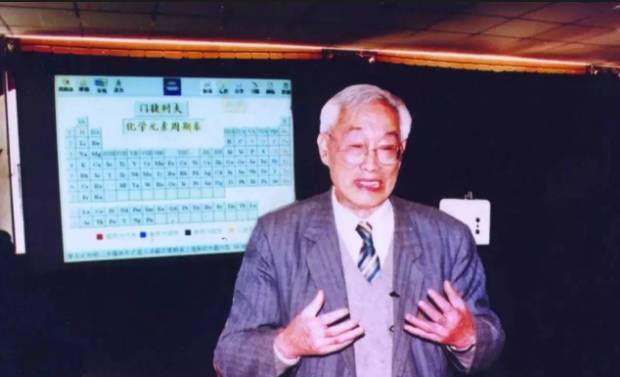

觉得中国的教学太落后了,应该在教学中引入多媒体技术。

80岁高龄的他开始学习计算机,钻研多媒体编程技术。

他要研制出世界一流的现代化教学软件,他对博士生车云霞说:你把化学元素周期表给我“变”到电脑里去。

他和车云霞成立了化软学会,就是化学编程双培养。1个实验室,15台电脑,30名学生。

历时三年,60多万汉字、4000多幅图片和1000多幅动画,电子教科书《化学元素周期表》正式出版。一经出版,便获得了国家优秀教学成果一等奖。

北京大学使用后,一年级的化学课时减少了一半。

中科院院士朱清时评价说:本项成果属国际一流先进水平,代表我国大学多媒体教学和研究的水平。

而他做的这项工作比联合国教科文组织早了整整15年。

互联网为他打开了一扇窗,了解到国外的高等化学教育体系。他发现,以往的自己和中国都错了,他们竟误会了化学一百年:引入国内约100年的《普通化学》是一种误读,应当改成《化学概论》。

推翻自己是一件多么难的事情啊,可是他不光推翻了,他还要大声喊出来。

他主张,面对一年级新生的这门课程,由那些对化学学科整体发展有着深刻把握、经验丰富的教授亲自授课,并给教科书更名。

然而,这个改革所要求的水平太高,老师们怎么会乐意。领导无比巧妙地否定了他:如果您能把整套教材编写出来,我们就改。他们认定了他做不出来。

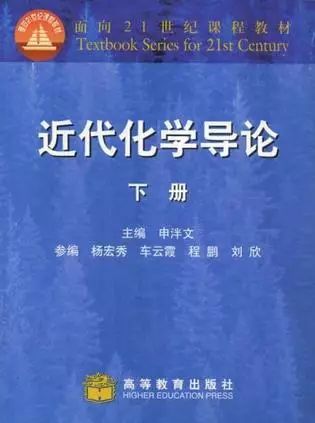

让所有人大跌眼镜的是,这反倒激起了他更大的斗志。80岁的他却立志要干一件大事情——出版一部赶超国外教科书水平的教材。

他说:我这一生就是在不断地斗争过程中成长起来的。

历时四年,《近代化学导论》上下两册完成了。一经出版,便被列为“面向21世纪课程教材”。

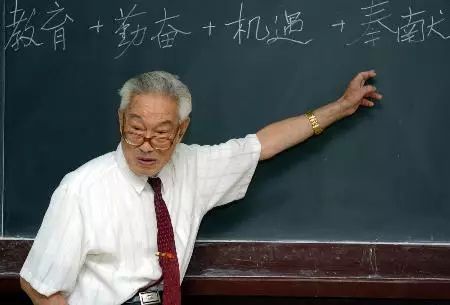

做科研、编教材,申泮文硕果累累,然而,他最喜欢的却是三尺讲台。

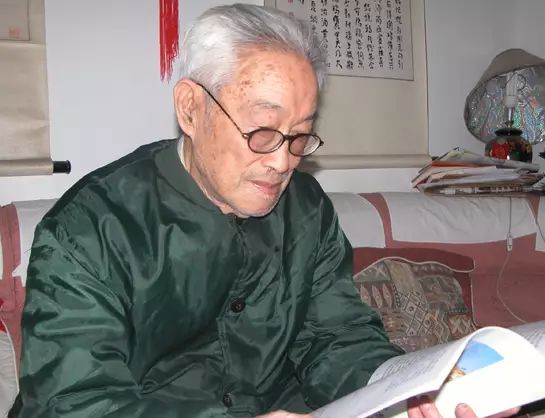

90岁高龄的他常常骑着一辆二八式自行车,穿行于校园和家之间,给本科生上课。

有一次天下大雨,大家都以为他来不了了。没想到他还是准时出现在了教室门口,半个身子都是湿的。那一刻,掌声雷动。

学生说:他上课声音洪亮,思路清晰,而且从不迟到。

他常常回头去看西南联大,这个教育史上的奇迹。

他说:“那些教育家的形象在我心中深深扎根,我觉得就应该像他们一样做人做事。”

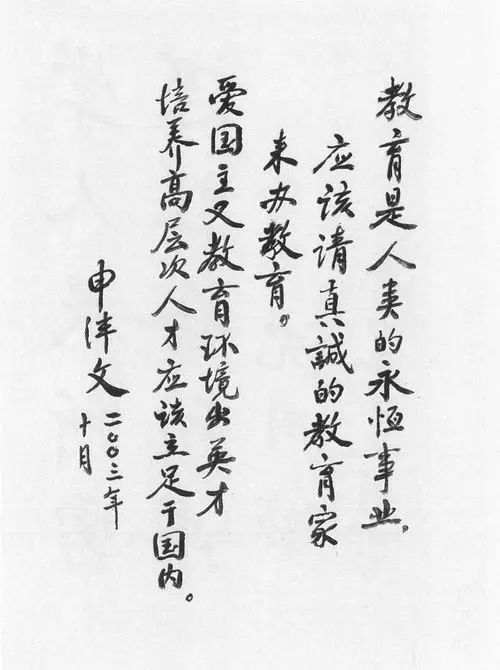

他也常常去传递他的教育思想:要有让真诚的人来办教育,教育中要有爱国主义,培养高层次人才要立足国内。

亲历国破校毁,爱国教育自然是重点。他说:“没有爱国主义作为基础的教育都是空谈。”

他珍藏了许多日军侵华的历史图片,每有新生入学,他就拿出那些图片办展览做讲座,给学生讲老南开的历史、讲爱国主义,同学们听起来像听评书一样。

然而,他依然觉得这样的力量太小了,不能够传递他的教育思想。

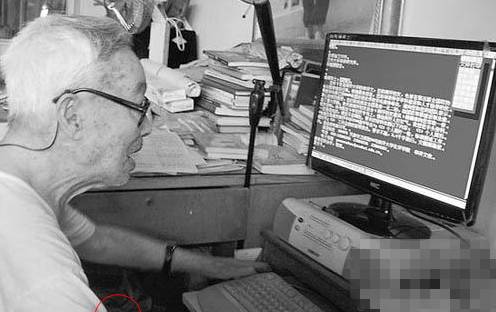

92岁高龄的他与时俱进,开通了“申泮文教育家博客”,成为我国最老博主。

申泮文在写博客

他的博客里大多都是关于教育改革,有趣的是,他居然在博客上和方舟子展开了一次论战。

他曾经提的《普通化学》应改为《化学概论》一事被媒体报道了。

方舟子知道后在博客上言辞激烈地写:这个老院士是不是老糊涂了?

闻言,93岁的申泮文敲出了1000多字的博文《申泮文答方舟子先生》,他不满且不失风度地写道:

欢迎方舟子先生来南开大学访问,看看我老不老,糊涂不糊涂。您没有听说过,我来往还骑自行车,有‘上坡不下车,下坡不刹车’之称?

担心方舟子看不到,他还特地跑到方舟子的博客里留了言。

申泮文一直忙碌着,而他90岁后最忙碌的一年则是2011世界化学年,他亲自策划一系列科普活动,组织讲座、调研、参观,似乎这是他自己的盛大节日。

那一年之后,申泮文彻底病倒住进了医院。学生每每探望,他都不忘操心教育改革。

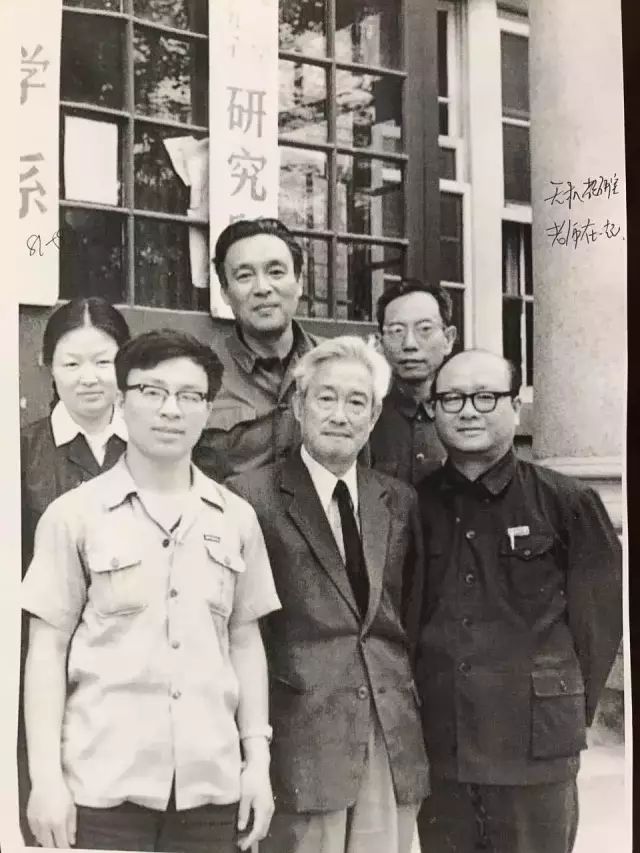

2016年,南开师生看望申泮文

他说:如果可以,他愿意当一辈子教书匠。

有人问:这么多年,促使您一路坚持下来的动力是什么?

他笑笑:这就是我自己的梦,让中国的高等化学教育能够走在世界前列。

如此国家重担他一肩挑起,让中国化学这张白纸美丽如画,却还能如此的轻描淡写我不知道还有谁能做到。

这里面是他的满腔爱国情和一颗教育心。

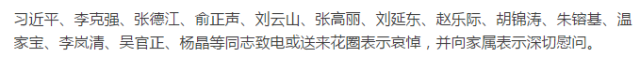

只是,也许他真的太累了,2017年7月4日0时42分,101岁的他永远的离开了,此时据他胃癌手术已经过去了24年。

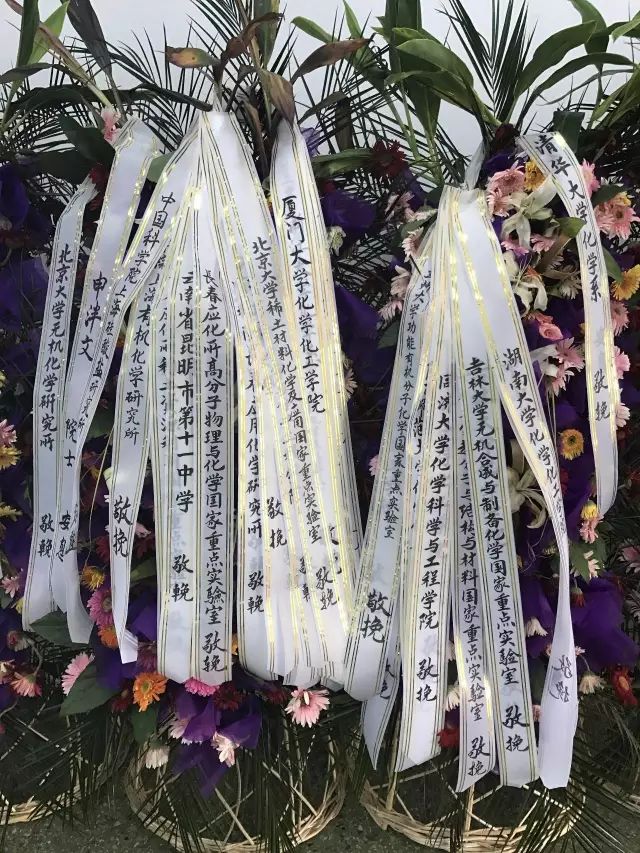

在他的葬礼上,

习近平等国家领导人亲自致电或送花圈哀悼,

他的众多学子友人从海外赶回吊唁,

全国各高校表示哀悼,

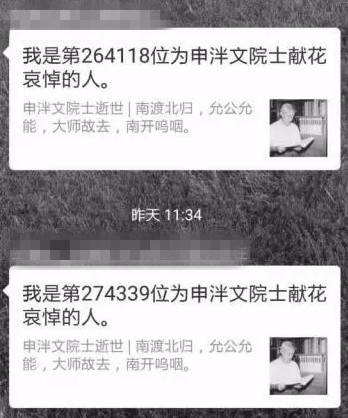

在网上发起的献花哀悼活动中,有三十多万网友进行献花。

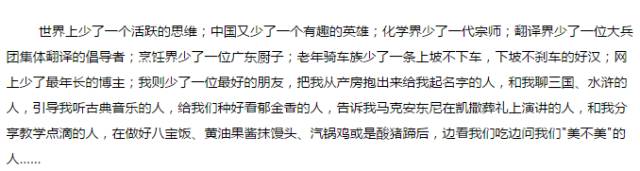

他的外孙则这样写道:

这个世界上的确是少了一位有趣的英雄,化学界的确少了一代宗师。最重要的是,中国失去了一位伟大的教育家。

钱学森曾经的灵魂拷问深深击中了中国人的心:为什么我们的学校培养不出杰出人才?

答案不言而喻,因为许多老师都在忙着做项目到企业去捞钱啊。

当“老师”成为了“老板”,谁管你学成个什么样,中国教育怎么样,和“老板”又有什么关系。

先生和导师两个词历来在我心中有特别的分量,我十分反感当今社会随便什么人都能称为导师。

但是,申泮文在我心中当得起先生,尊得上导师,堪为万世师表。

我想北宋政治家范仲淹赞颂严光先生的话用在他身上再合适不过:云山苍苍,江水泱泱;先生之风,山高水长。

如果每个老师都像他那样发自肺腑的热爱学生;如果每个老师都像他那样一心为中国教育事业着想,巍巍中华何愁难出杰出人才,中国高等教育何愁不能走向世界前列。

我盼望着有一天这世上有千万个申泮文;我盼望着那一天“钱学森之问”成为千古笑谈。

........................................

【蓝橡树家长圈】

家长的圈子决定孩子的人生高度!和数万家长一起,学习最新最全教育理念和方法;与数百位牛爸牛妈畅聊教育;线上

线下家长沙龙提前占座。

长按复制ID, 添加好友, 申请加入。

点击“阅读原文”,立刻占座

↓↓↓