“要把握东京的精髓,最好的办法

就是从单个建筑的层面入手。

”

在伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)的作品《看不见的城市》(Invisible Cities)中,马可·波罗(Marco Polo)对逐渐老去的忽必烈讲述了很多不可思议的地方,声称自己都去过。其中之一是席克拉(Thekla),硕大的都市中到处都是“拉着起重机吊臂的起重机吊臂,围着脚手架的脚手架,支撑着梁木的梁木”。有人问,为什么席克拉的修建时间如此之漫长,城民们回答,“这样,席克拉的破坏就不会开始。”

马可·波罗描述的并不一定是一座凭空想象出来的城市,说不定就是卡尔维诺在1976年造访过的日本首都。东京有着数以千计的建筑工地,硕大的城市被分割成了一块块的区域,各种建筑纷纷拔地而起,用上个几十年,然后被夷平。这是永不止息的循环,建了拆,拆了建,背后的因素有社会习俗、规章制度和税收政策;不过有这么一群人数较少但正在不断壮大的日本建筑师群体,正在试图去挑战现行的模式框架。

从宏观的角度上来说,东京并非是一个美丽的城市。城市里各种各样的建筑风格过于纷乱,接纳了很多低级趣味的粗劣作品。一栋战后的木质烧鸟居酒屋也许就硬塞在刚刚浇筑起来的光秃秃的水泥大厦和光亮如镜的铬材料“弹球盘”建筑之间。城市间充斥着霓虹灯、荧光灯与LED的标牌,如同森林一般。这还不够,天空中还游走着如同无数根意大利面一样杂乱的电线,它们铺天而来,和铁路、环路与狭窄的小道交错着,这些细节也能反映出这座城市的建筑环境。对了,别忘了这里的人口,1370万,他们都住在市中心;而泛东京区一共有3800万人口。

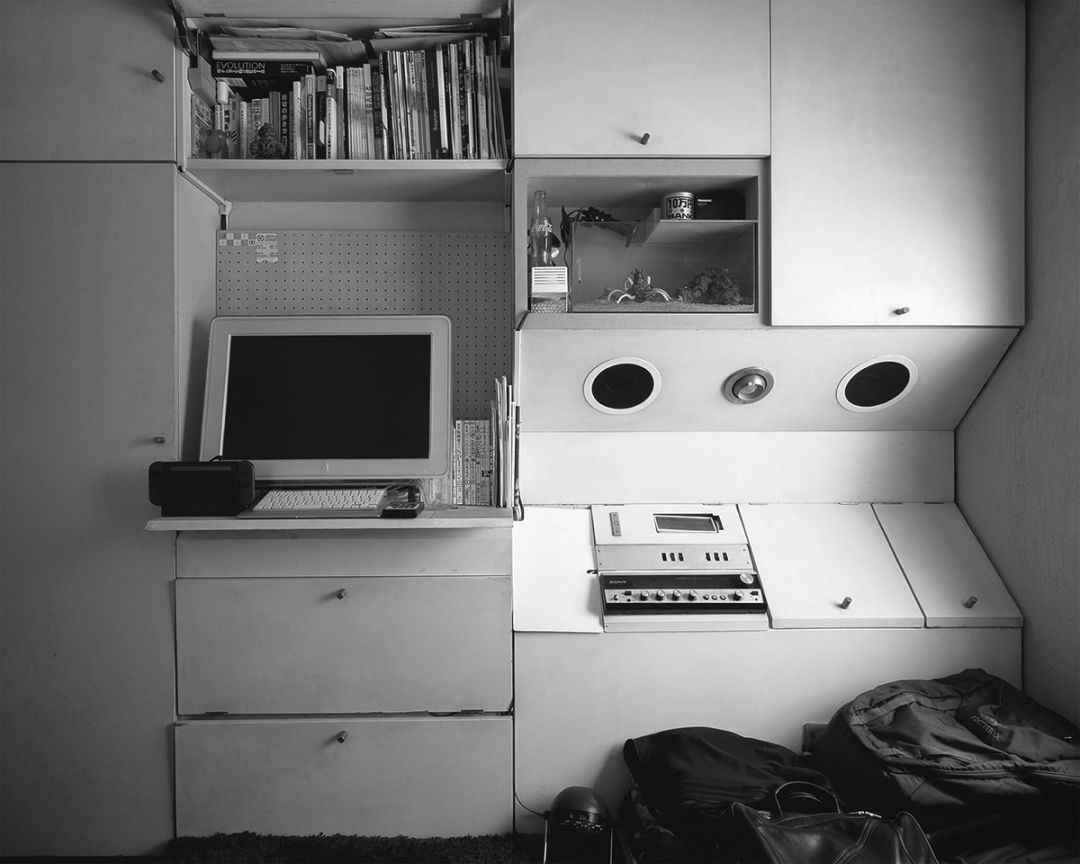

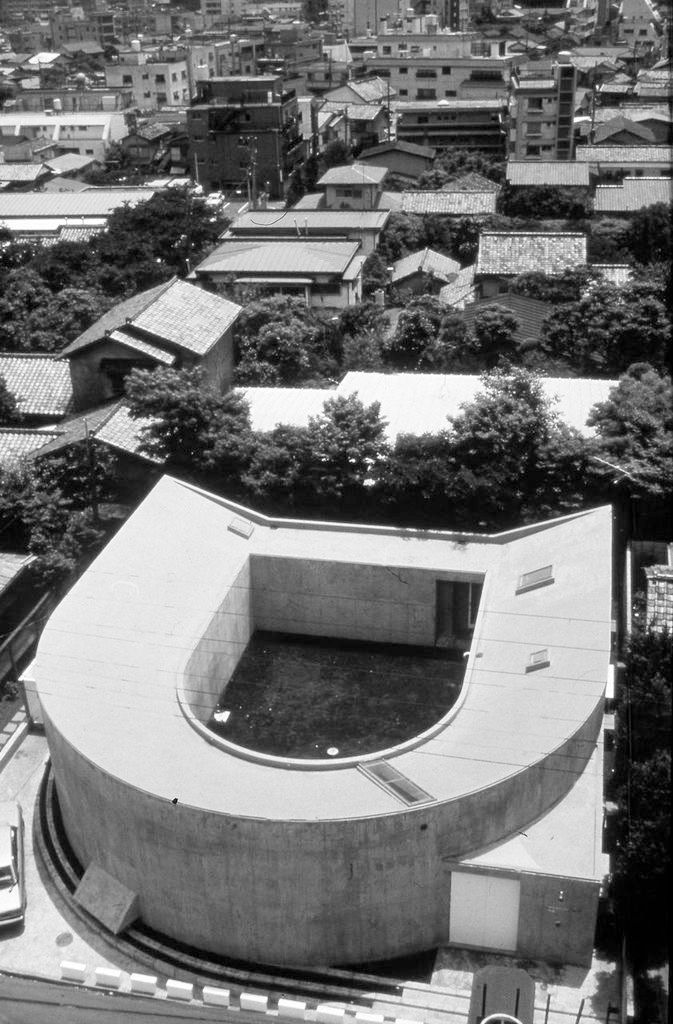

中银胶囊塔体现了东京历史上为小空间进行专门设计所做的创新。

这样的存在,根本无法让人轻易地进行解码。东京仿佛将近五十个城市杂糅在了一起,大多数的街道都是无名之路,地址也并非有序可循。最重要的是,光东京的规模,就让人不知所措。把镜头拉远,每一个霓虹灯,都成为毛细血管上的一个小点,这样的毛细血管有无数条,组成了一个巨大的人造有机体,从东京湾向 外扩张迁徙到千叶县(Chiba)、埼玉县 (Saitama)甚至还深入到南部,一直蔓延来到富士山脚下。这里曾是德川幕府的权力中心,和神奈川县(Kanagawa),历史上最大的堡垒之一,江户城的所在之地。武士时代的江户名扬天下,是一座有着800个村庄拱卫的巨城,村庄之间由护城河、道路以及其他防御工事相连。德川家族的规划者们没有采纳京都的中式网格式布局,而是倾向于有组织、中心化和防御化的设计,充分利用了山丘和滩涂的自然地势,甚至还在海湾填海造陆。后来,大火数次席卷全城;19世纪末,日本的现代化运动,把江户改造成东京;20世纪这里又遭遇两次灾难性的大事件:1923 年关东大地震和1945年美军的燃烧弹轰炸;然而沧海桑田之后,最初的规划却依然保留了下来。

“因为重建,建筑工业蓬勃发展,成为了经济发展的领航产业,”东京理科大学建筑学教授山名善之(Yoshiyuki Yamana)如是说,“为了支持这个 产业,1964年东京奥运会这类的全国性大型活动频繁举行,东京被不断重塑改造。因此,形成这个城市的建筑并没有延续性,有时候,有人说这是一个‘失忆之城’。”

也许,要把握东京的精髓,最好的办法就是从单个建筑的层面入手。我在东京的第一个住所,是一个朋友的廉价公寓,简陋而脆弱。它修建于20世纪60年代,位于中野县(Nakano)的一条陋巷之中。公寓有个狭长而拥挤的厨房、餐厅和榻榻米屋,里面有台特大号电视和一台世嘉DC家用版电视游戏机。我睡在蒲团一样的日式床垫上,咫尺之遥就是一台煤气取暖器,但11月的寒气仍然透过推拉门的缝隙渗进来。在我的额头撞了几次横梁之后,我便被激发出了不时弯腰的本能需求。但我仍然很喜欢那个地方,每每像纸鹤一样将自己的身体折叠起来,钻进那个牛油果绿色的玻璃纤维浴缸里,乐此不疲。多年以后,已经在新宿(Shinjuku)和涩谷(Shibuya)住过的我想要去追寻自己在日本最初的足迹,但当我来到那条陋巷中时,却发现那栋楼早已被一栋由预制板与人造砖构成的建筑取代。

“古代的日本人认为,房屋只是暂时的居所,”新陈代谢派建筑师黑川纪章(Kisho Kurokawa)写道,“如果被烧毁了,那也能轻而易举地重建。”日本建筑的特性,就是无常与变化。木结构的房子,甚至是钢筋混凝土的建筑,很少有持续四十年以上的存在;稍微有些年月的商业用房会被视为古董。有个曾经顾客盈门的酒吧,在神乐坂(Kagurazaka)的一个地下室空间里,DJ在唱机转盘上转着 Steely Dan乐队的黑胶唱片。酒吧在2011年地震后关闭,所在的大楼因为轻微的结构损伤而被拆毁。中目黑(Nakameguro)有栋古色古香的华丽房屋,漂亮的雕花木门、精心修剪的花园,突然之间就被一排低层公寓所代替了。隅田川(Sumida River)边从前的艺伎区,本来有座战后修建的料亭,1960年代的日本政客喜欢在这里啜饮清酒,欣赏三味线,同时达成无数交易。然而为了修建大厦,这座历史建筑也没能躲开被拆毁的命运。大家对这一切的态度不过是耸耸肩,说句“しょうがない”(没办法,躲不过)便罢。这一切都让人觉得很惋惜。

在大多数国家,建筑的价值会随着时间的推移而愈加显现。

而在日本,一块块土地多易其主,大家都明白,土地上的房屋, 易主之后都会被拆掉。

“这些建筑短命的原因有很多,但最大原因之一,是22年后,木建筑的财产折旧税就过期了,这处不动产便变得一文不值,”山名教授说,“至于其他的因素,还有诸如要不断翻修来满足抗震标准,出售资产付遗产税等等。修在小块土地上的房子,数量增长越来越快,木质住家的定制化也在迅速发展。”

这不断搅动的大潮,也有其优势。尽管很多独栋家宅都是由预制件搭成的单位,平淡无奇,无非是松下、大和、积水这一类公司所承建的,但建筑师们却大胆地在定制住房上进行试验。在大迷宫一样的东京游荡,能发现很多稀奇古怪的建筑,材质不仅限于木头,还有水泥、钢铁和铝合金。

创造性小住宅的代表作之一,是 2010年建筑师三币顺一(Junichi Sampei)带领ALX建筑师事务所设计的“东京屋”,它建于一块约44.5平方米的土地之上。房屋外墙包裹着打孔钢板,看上去好似一座由雪花石膏做成的多面体方尖碑,没什么明显的开口;夜晚来临,窗户才明显起来,样子像是日本传统的古灯。室内,天窗将自然光引入到充满几何拼贴风格,白灰相间的墙面、金属台阶与玻璃桥上。长谷川豪建筑事务所(Go Hasegawa & Associates)设计的“浅草之家”于2010年完工,给这个位于东京的传统地区带去了令人惊异的现代之风。正如附近高耸入云的东京晴空塔,这个四层高的家宅用一系列的夹层调整了窗户与天窗的位置,也将其作为休憩安眠的区域,中间围着开阔的内部空间,顶上是不露天的楼顶露台。“因为打满孔洞的外墙和特殊的窗户设计,再加上被修改了位置的天窗,你大可以站在上层,从斜角俯瞰整个街区;也可以站在下层,抬头去观摩那些窗户。”在菲利普·朱迪狄欧(Philip Jodidio)的著作《日本房屋改造》(The Japanese House Reinvented)中,长谷川豪如是说。

京都工艺纤维大学教授、倡导保护老建筑的活动家松隈洋(Hiroshi Matsukuma)很受东京的浅草、谷中等地不同工程项目的鼓舞。“日本的人口数已近饱和,我们开始进入了人口迅速衰减的时代,应该直面建筑文化被破坏的问题,”松隈洋说,“我希望,在为2020 年东京奥运会、2025年大阪世博会等大事件进行城市建设以及修建大规模娱乐场所时,大家的觉悟能有所改变。我们要珍惜那些比较小的地方,需要相应的政策来建立一个人们相互依赖的居住环境,毕竟我们的资源有限,人口众多。”

奥运会这样的大型活动自然会留下特别的遗产,但东京人越来越注重创造,也越来越注重保护他们自己的空间。

撰文 /

Tim Hornyak

摄影

/