△ 孩子们自制的篮球架:一根木头和一个篮球筐;夜幕降临,打篮球的孩子迟迟不肯离去。摄影/赵明

中国留守儿童问题已成为全社会关注的、关乎中国未来和谐发展的重要问题。

本期

拍者君

要介绍的“向往(Dreaming)”,是由国内著名公益机构北京上学路上公益促进中心(以下简称“上学路上”)组织发起,并邀请独立摄影师刘飞越、赵明,以及三位媒体记者共同参与的主题影展。

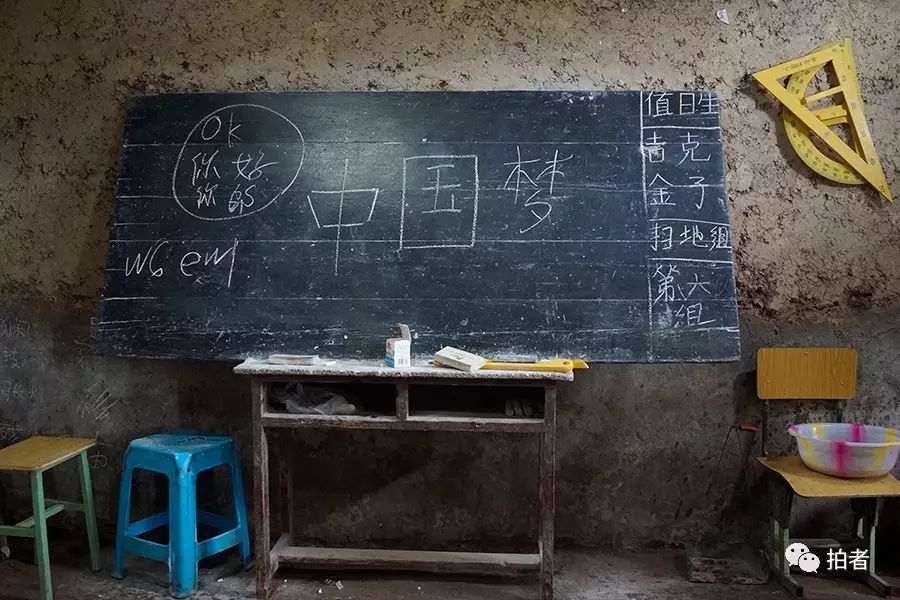

△ 乐约小学现状是大凉山贫困学校的一个缩影,孩子们经常看电视,在黑板上写下“中国梦”。摄影/赵明

摄影师从各个角度用各自镜头记录、展现留守儿童的日常生活。在这些生活细节里,他们捕捉到的不仅有孩子的生存环境和生活状态,还有孩子们细腻真挚的情感和心理诉求。

留守儿童有他们的孤独、困苦,但也有着普通孩童一样的乐观、坚强和对未来的向往。

△ 2015年暑假,张桐菲从老家来到深圳——父母工作的城市,写下了想对父母说的话。摄影/霍健斌

上学路上长期致力于留守儿童帮扶。

自2015年起,每年夏季发布《中国留守儿童心灵状况白皮书》,并把“发现真相”“寻求办法”“促进立法”作为白皮书的努力目标。

2017年的《中国留守儿童心灵状况白皮书》会出现哪些有价值的数据和结论?印证和颠覆了哪些固有认知?

△ 14岁的海来乌沙和同村的几个同学在赶去上学的路上,每个人背着的一根木柴,是中午在学校用来做午饭的。摄影/赵明

在白皮书正式发布前

(发布会报名表详见左下角“阅读原文”)

,拍者君提前跟大家披露部分要点:

亲情淡薄,9.7%留守儿童对父母生死漠不关心!

调查显示,9.3%的农村留守儿童认为父亲或母亲去世对自己“几乎没有影响”,而把城镇的留守儿童纳入进来后,比例上升至9.7%——这说明,因为留守造成的亲情淡薄,孩子视父母为“路人”的情况跟经济发达无关,城镇甚至比乡村还严重!还是那句话——孩子的心理状态映照的是成人对他们的态度,吝于爱和陪伴,只能收获冷漠——这跟你给孩子多少物质条件无关!

△ 山区孩子的玩具很少,一位小朋友拿着爸爸在外打工时带回来的奥特曼玩具。摄影/赵明

母亲不在身边,留守儿童遭受欺负比例高达58%!

调查显示,留守与否直接关系孩子是否更容易遭到他人欺负,其中缺母留守状态最严重达到58%,其次是完全留守(指父母均不在身边)54%,再次是缺父留守48%。从数字中看,留守确实降低了孩子在人群中的地位,使其更弱势,更容易被挑选成为欺负的对象,而这种情况会使得本就不良的心理状态雪上加霜。

△ 一根木板,两个轮子,组成了最简易的滑板车。摄影/赵明

母亲一旦去打工比父亲更“绝情”!

根据调查结果,与想象中不同,母亲一旦外出打工,她跟孩子的联结情况会出现陡然下降,无论是回家看望、还是电话联系的次数,都比父亲外出打工少10%-13%,表现得对孩子好像更为“绝情”。反过来,这种情况也反应在孩子的心理状态上,多个指标显示,母亲单独外出打工对孩子的心理负面影响等同甚至大于父母双方都出去打工。因此,如果实在要打工,建议还是让爸爸去,妈妈留。

△ 2014年7月8日,贵州煎茶镇,王双燕和小伙伴在家中看电视,这是孩子们的主要娱乐活动。摄影/霍健斌

留守儿童最怕的是父母吵架!

根据本次调查,留守儿童最担心的是爸妈吵架,有66.2%的孩子反映自己在最近一个月里经历过,并且跟其他担心的情况不同,父母吵架在各年级学生中的比例几乎一致,在65%-68%之间——这也反应了中国式家庭夫妻冲突的状态和频次,其中10%的孩子进一步反映爸妈吵架对他们有“非常严重的影响”!

△ 大凉山的一处小村庄,马上要过彝族年了,弟弟正在给外出打工的哥哥打电话。摄影/赵明

参与本次主题影展的摄影师们,通过对几个地区的影像记录,展现了一群有梦、有想法的留守儿童。

这些作品的拍摄角度和情境各异,从中,我们不仅能感受到孩子们生活条件的艰苦,同时他们也在用自己的方式告诉我们对于父母陪伴的渴求。

向往 | Dreaming

△ 2017年7月1日,甘肃陇南,一名男孩在学校附近的摩托车修理店后墙蹭网络,打网络游戏,三名男孩在一旁观战。摄影/刘飞越

参展摄影师:

刘飞越(独立摄影师)

“

此次拍摄,我让镜头‘住’进了留守儿童欢欢和亮亮的‘学区房’,拍下了他们和爷爷奶奶在那里的日常,也拍下了学区房里其他的老少‘租客’。

除了‘学区房’,这次我还将目光转移到了学校,在堂美术课上,老师让孩子们以‘陪伴’为题画出陪伴他们最多的人事物——小狗、小兔、大山和绿树都出现在了孩子们的画纸上,唯独父母缺位。”

△ 2014年7月,湖北洪湖瞿家湾镇,在一公园里,附近的小朋友平时经常爬上这架废弃的飞机,在上面玩耍。摄影/刘有志

参展摄影师:

刘有志(南都记者)

2009年入行,多次参与并报道了“南都留守儿童圆梦行动”活动,用照片记录贵州、云南等地的留守儿童的真实生活状态。

△ 7月10日,湖南省郴州,梁纯在给邻居阿姨扎辫子,同伴同时在给她弄头发。摄影/陈文才

参展摄影师:

陈文才(南都记者)

从业七年,拍摄留守儿童七年。

△ 2014年暑假,贵州煎茶镇,留守儿童和邻居一起在家附近玩耍。摄影/霍健斌

△ 2014年暑假,贵州煎茶镇,王莎莎在画“公主”的画像。摄影/霍健斌

△ 2014年7月8日,贵州煎茶镇,王双燕在家中打扫卫生,她的父母在广东工作,在老家建了一栋房子,由于缺钱,房子没有装修就入住了。摄影/霍健斌

参展摄影师

:

霍建斌(南都记者)

“南都留守儿童圆梦行动”活动主要报道摄影记者,曾深入贵州寻找并探访当地留守儿童家庭,记录留守儿童家庭的真实状况。

△ 10岁的俄的曲坡在梯子上练习朗读课文,因为明天上课老师要检查,12岁的俄的有三在墙头上写老师布置的作业。摄影/赵明

△ 山区的孩子只有在电视上和小学二年级的课本上看到过北京天安门,当天安门幕布在山区挂起来的时候, 孩子们纷纷举起小手喊,“我爱北京天安门, 我终于到北京了”。摄影/赵明

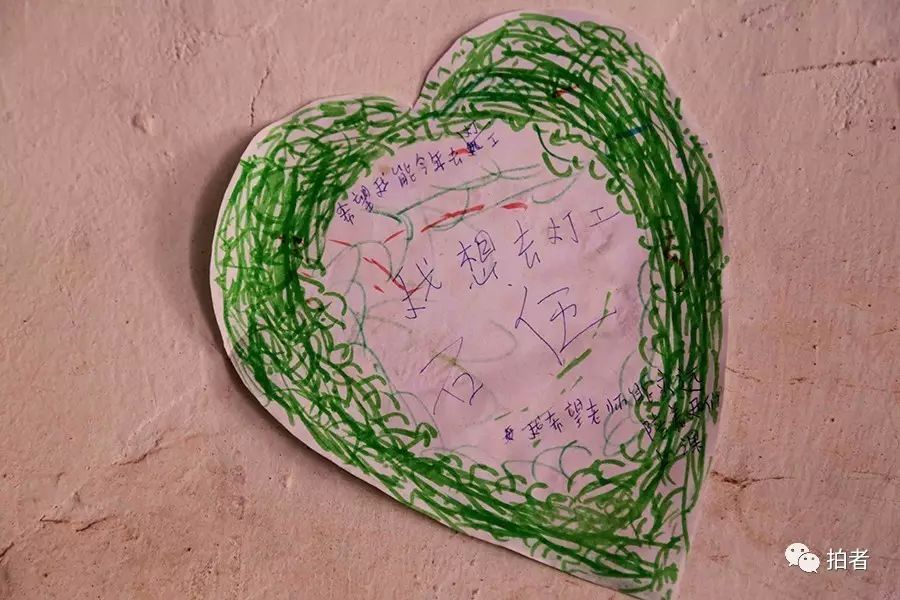

△ 2015年元旦,15岁的迪莫石伍写下了这样的新年愿望,最终被支教老师劝解回来。在大凉山,很多孩子选择在彝族新年或者元旦放假之后辍学,然后跟着外出打工回来的亲戚去打工。摄影/赵明

参展摄影师:

赵明(纪录片编导、报道摄影师、《天梯上的孩子》导演)

“

大学4年我十多次深入四川大凉山、贵州毕节、广西河池等地拍摄,通过镜头去记录大山背后的故事。

《大凉山的孩子》专题报道,换来了凉山三所小学的新教室——以感激和爱之名,献给那些值得记录的人。”

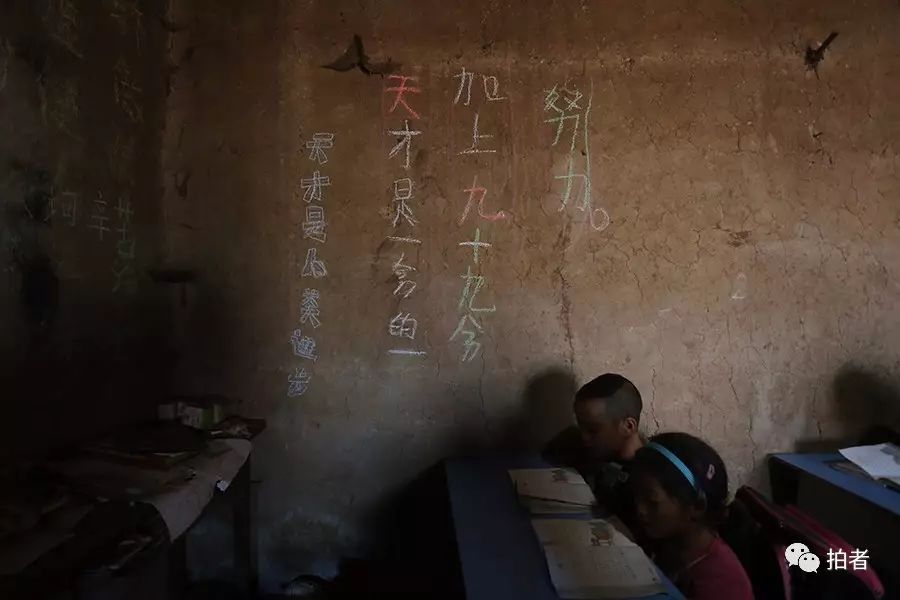

△ 为了激励孩子们走出大山,代课老师在墙上写下名言警句。摄影/赵明

本文内容经授权转载自新京报“拍者”微信公众号。编辑:小麦。

未经授权不得转载。欢迎转发至朋友圈。

▼

直接点击

关键词

查看以往的精彩~

可以点击“

阅

读原文

”

去我们的微店看看呀~