作者|

夏惊鸣,华夏基石首席战略与组织变革专家,产业领袖塾导师

来源 |

华夏基石e洞察

,

管理智慧

咨询合作| 13699120588

为什么要谈组织能力建设

“真相”

?

其一,管理学是一个没有严谨定义的学科,比如说,一方面把经营和管理分开,管理为经营服务。

另一方面,理论上管理学又包含经营。再比如,对于组织能力,每个人都可以有自己的定义。

其三,很多我们听起来似乎正确的观点,不一定正确,比如企业中经常提倡以岗定人,但其实很多企业都是以人定岗,因为企业在高度发展期不得不有以人定岗的情况。

还有,很多听起来高大上的管理概念、模型等,是似而非,在实际应用过程中也难以奏效等等。

我们再看一些现象。

为什么在大多数企业,战略规划和实际经营管理是两张皮?为什么大家都知道绩效管理很重要,但还是做不好?为什么管理学易懂但实践却很难做好?

这些都涉及对管理学本质的理解,基于此类困惑,接下来我就通过组织能力建设的真相来为大家揭示管理学的本质。

大家务必明确,管理学的真规律是只有一套的,只是不同的人通过不同的形式在表达而已。

今天主要和大家分享组织能力的定义和一些根源性问题。

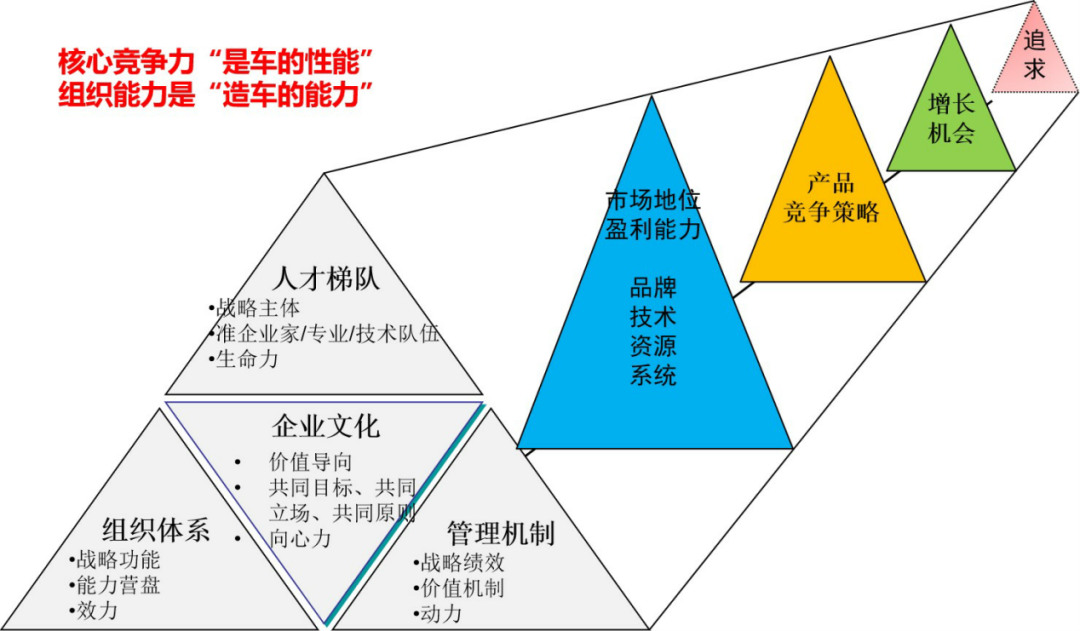

如果我们要理解组织能力,就需要对它和竞争力做一个区分。竞争力主要针对经营,基于竞争,通过和竞争对手对比得知企业的强项在哪里,从而得到充分的发挥。组织能力本质上就是管理体系中沉淀下来的管理能力,主要对组织内部产生作用。

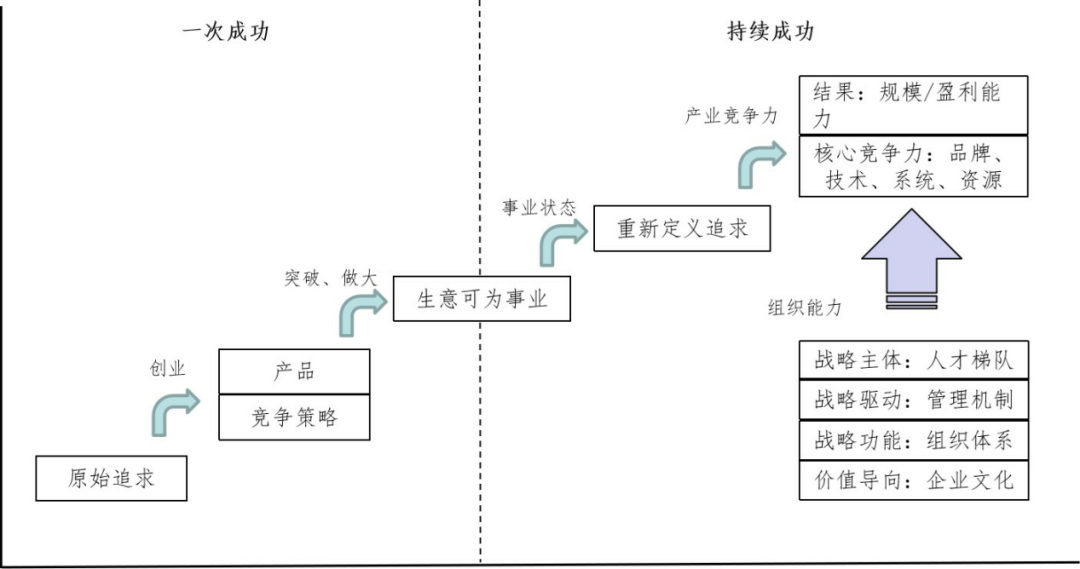

打个比方,竞争力是“车的性能”,组织能力是“造车的能力”,它们可以从企业发展的一般规律中得到启示。

一般来讲,企业创立之初,往往仅是为了满足家庭能够得到更好的生活,或者本身就不安分,想做老板,也并没有特别大的追求和理想。在这个过程中,兢兢业业地工作,寻找机会。

就在创业试错过程中,进入了一个正确的领域,有一个正确的产品,基于现实,运用正确的策略,突然做大了,这个时候发现,这个生意可以变成一个事业,这个时候,就有了新的追求,要成就一番事业!而事业追求,往往体现在产业竞争力上,比如讲,要成为世界级的公司;要为一亿人提供服务等等。

产业竞争力往往分为两层,一个是竞争地位,一个是核心竞争力。

竞争地位主要是指市场地位和盈利能力。市场地位是指企业在行业中的地位,比如行业第一、第二或者市场占有率达到30%以上等;盈利能力是体现企业创新的能力,毛利率比同行业高则体现出企业的创新能力强。

核心竞争力体现在品牌、技术、系统和资源四个方面。这四个方面可以产生竞争壁垒。

值得注意的是,

只有产生了壁垒的核心竞争力才是有价值的。

企业的核心竞争力的第一个来源是技术。

我们经常听说超一流的企业做标准。我们怎么理解这一点?经常有一些企业因为其参与了国家行业标准的制定,就说自己是超一流企业。其实这是一种谬误。我们看看真正的超一流企业,像微软、高通、谷歌等,他们“做标准”是什么?是知识产权,是技术!而且是行业的底层技术。

企业核心竞争力的第二个来源是品牌。

品牌不单单只是做广告,而是一个企业综合竞争力的持续性、凝结性体现。比如,一个企业的产品、创新、服务、员工等都是一个企业品牌表现的一部分。而且品牌形象,是长期积累并需要持续得到一致性体现的。

所以即便是今天互联网时代的大背景下,尽管,新品牌形象的突破更加容易了,但真正的品牌心智形成,仍然是需要全面的体现,和长期、持续的体现。所以,在互联网时代,给了新消费品牌一个更容易突破的机会,但真正品牌竞争力是全面的、长期的,持续一致性体现的这些属性没有改变,品牌是企业竞争壁垒的一个重要来源仍然没有改变。

第三是资源。

在某些行业,资源尤为重要,比如房地产是土地储备,矿业企业是矿产资源。由于资源的稀缺性和排他性,资源是可以产生竞争壁垒的,因此,资源也是某些行业企业的核心竞争力来源。

第四是系统。

归根结底,核心竞争力是动态的知识累积性复杂系统。当企业竞争力的背后需要一个复杂的系统才能够实现的时候,就说明这种竞争力的壁垒就比较高。比如做一个电风扇,亦可以做出优势,但他不够复杂,所以壁垒就不高。如果不复杂,即使有优势,其他企业也很容易超越,但如果复杂,其他企业就较难超越。比如光刻机优势背后的数万个零部件相互之间配合的参数,制作的复杂工艺以及可能的材料配方秘诀等,系统非常复杂,那么,他就具备了极高的壁垒。

而一个企业的核心竞争力的形成,主要依靠企业的组织能力。所以,企业的组织能力是一个企业的底层能力。这个又怎么理解呢?

组织能力构建的四个方面:

人才梯队、管理机制、组织体系、企业文化

我是从组织能力建设的角度出发,

将组织能力定义为四大构件:人才梯队、管理机制、组织体系、企业文化。

这个怎么理解?就是首先要有人——人才梯队;人来了之后有动力干活——管理机制;而且是在一个高效的平台上干活——组织体系;而建设这一切背后的导向、原则就是企业文化。这是一个闭环。

首先是人才梯队。

我们经常听到很多人说,

要打造一个不依赖人的组织,但是人是组织的第一要素,这是不能否认的。

因为所有的活都是人来做的,所有的价值都是人来创造的。现实中也存在一种误区,一说到要打造一个不依赖人的组织,就以为建立起完善的流程、制度,是这样吗?答案肯定是不能的。假设一个企业没有人才,但有完善的组织和流程,是不是很容易地找各种人马过来,就自动开始运转呢?这显然是不符合现实的。

怎么理解这一句话?假设有一个企业,有的高管可以要挟公司,动不动把客户带跑,动不动把技术带跑,这些人一走企业就垮台,这就不是组织能力。但是如果一个高管走之后,下面有七八条“饿狼”在那等着,上来之后比原来的高管干得更好,这就是组织能力。

接着讲上述那个观点——如何真正打造一个不依赖人的组织?

不仅仅是要有组织、流程与制度,还有一个关键点,那就是人才梯队!至少组织体系和人才梯队是真正形成不依赖人的组织的必要条件。所以企业不能简单地认为把制度搞好、流程搞好,就可以不依赖人,这是一种完全错误的理解。

第二点是管理机制。

所谓管理机制,就是能让人有动力干活。有的人不愿意干活,有的人做事很被动,有的人没有激情,没有创造力,像和尚一样,做一天和尚撞一天钟,而此时管理机制就需要通过目标机制、决策机制、分权机制、分配机制、用人机制、约束机制激发奋斗,激发创造力。

第三点是组织体系。

值得注意的是,组织结构是组织体系的一部分,系统包含了结构,包含了流程,包含了操作规范,包含了制度,包含了知识管理。当然结构本身是对组织系统的一个明确,组织结构主要是系统,其中包括怎么形成一个相互协作、分工协同的关系,以及系统是怎么分工的。

最后一点是企业文化。

企业文化就是一个企业在经营管理过程中做事的导向和原则。

比如讲,一个企业在制定自己目标的时候,以什么为导向?是基于世界领先为导向,还是基于中国领先为导向,这就是企业文化。组织系统也是一样的,是基于客户导向,还是基于自我导向,这也是企业文化。我们的考核分配机制,是鼓励敢于挑战,还是做多错多,这也是企业文化。员工是群策群力打胜仗,还是各自为政明哲保身,这也是企业文化。

文化与行动是一体两面,文化即行为。文化是一个组织一切经营管理行为背后所体现出来的观念。

为什么组织能力是核心竞争力的支撑?组织能力才是底层能力?

假设有一个公司是以技术作为核心竞争力,试想,要是没有很好的技术人才梯队,能否持续支撑技术发展?能否维持和提升企业的技术优势?如果不能够很好地激发企业技术人才的激情与创造性,那么,能否很好地维持、发展企业的技术优势?如果企业不能建设一个高效的技术研发组织平台,技术创造活动就不可能高效进行,能否维持、发展企业的技术竞争优势?

因此说,组织能力是一种底层的能力,组织能力是竞争能力的支撑。打个比方,

核心竞争力就如一个“车的性能”,

比如是奔驰、宝马还是手扶拖拉机,这是不同的核心竞争力。

组织能力是造“车的能力”,

是奔驰、宝马以及手扶拖拉机的工厂。这是对核心竞争力和组织能力的区别与本质。

有人说过一个企业的成功就是战略*组织能力。这个是有道理的。如下图就是一个企业经营管理整体框架,我们看看,他就是战略*组织能力。

如上图,突破与持续增长——业务选择;商业逻辑——赢的逻辑:定位、价值主张、关键策略、核心竞争力等;战略解码——分解、传递战略责任。这些就是战略管理系统。

组织体系、管理机制、人才队伍及共同纲领文化是组织能力的四大构件。我们经常听到领导力是一个关键,就包含在人才团队要素中。

企业发展的一般规律是,最开始创业者的原始追求可能就是想生活好一些,或者喜欢做老板,喜欢折腾,但试错成功后,公司高速发展,觉得这可以是一个事业了,不再是考虑一次成功了,而是思考如何持续成功,达到一个产业理想,随着业务发展,所以企业从做生意到做事业,从一个小企业变成一个大企业,组织会越来越复杂,人会越来越多,这个时候,企业的主要矛盾就是战略发展与组织能力缺口的矛盾,组织能力建设是这个阶段管理的核心命题。

今天一个注意,明天一个想法,尤其现在管理教育发达,外面培训很多,出去听到一个理论、或者模型或者方法,就觉得好,回到企业就开始推行,但经常没有什么效果。下面团队也普遍迷茫。

企业内有的人说应该这么干,有的人说应该那么干,尤其是空降兵多的时候,带着各自的成功经验,各说各话。又是甚至到相互批判的地步,或者另外一个现象是,在企业负责人很强势的时候,一开会,大家不怎么说话,或者不怎么冲突,看起来似乎都同意,很容易达成共识,但是开完会之后,其实还是各行其事。

创业期大家协同起来很简单,群策群力,但是随着组织的复杂,人才似乎越来越多,也吸引了很多“高端人才”,但协同却越来越难,销售说研发和生产的不是,研发说销售和生产的问题,生产说问题在销售和研发。而且还有一个现象,问题总是重复出现,总是得不到有效的解决,甚至,尽管大家都很忙碌,但有一种无力感。

第四,

采用很多管理手段,看起来非常专业,但是总没有效果。

其实很多企业的管理意识是可以的,不是没做管理,是做了很多管理,甚至请了咨询公司,看起来都很专业,但是就是没有效果。

空降兵在其他企业干得很好,但是到了自己企业就难以创造价值,甚至难以存活,很多企业从华为、阿里、三星很多著名公司挖人来,他们本来应该很优秀,是经过历练证明了的,但是在自己的企业,似乎离想象相差很远,难以发挥价值,很多难以存活,而且很多都在那里抱怨。

以前遇到问题,组织内部人员主动,群策群力,激情满满,但是现在要求要明确职责分工,流程规范,大家都是多一事不如少一事,按部就班等等现象,创业期的激情和拼搏精神似乎在异化和稀释。

随着企业快速发展,企业发觉队伍的思想和能力跟不上,对企业持续发展的要求提出的需要构建业务组合和核心能力建设,管理变革和组织能力建设等认知不到位,行动不到位。比如,组织大了,就要做绩效管理,但要做好绩效管理的关键是各部门的经理人员打胜仗的业务能力和管理能力。

这些现象背后最本质的原因是什么?

只有找到本质的原因才能真正解决它。

打个比喻,企业小的时候就是小船,大的时候是大船。小船的动力是划桨,小船的转向呢?还是划桨,左边不划右边划,就往左边转向了。小船的制动呢?还是划桨,往后划几下,就制动了。划桨是什么?就相当于“人治”,小企业靠人,就是这个道理。

但是到了大船,动力、转向、制动等靠划桨能行吗?显然不行。动力就是柴油发动机了,而且有了传动系统、液压系统、电气系统、通信系统等等。它与小船的完全不一样了。所以小企业主要依靠人,大企业完全靠人很难玩的转的。

而处于二次创业阶段的企业,

问题的关键在于,他既不是处于小企业阶段,但大船系统有没有真正完成。

和过去一样,完全靠人玩不转了,但是大船体系还没有完成,就是处于系统性缺失状态。

系统性缺失会带来什么?管理就和机器一样,试想,如果两个齿轮不咬合,一踩油门,他不会往前跑,会乱跑,甚至会往后退,就是这样一个道理。

管理的难点:

系统问题、导向问题、人的问题、本质问题

这里就引申出一个问题:为什么管理一听就懂,但做好就难?就像组织能力,很多企业都在强调他的重要性,但是真正能很好地把组织能力建设起来的企业却不多。

除了上述所讲到的系统性缺失一个核心问题之外。还有导向问题、人的问题、本质问题。

比如讲,现实中,分钱往往是一个难题,但分钱不是分钱本身的问题,而是分钱的依据。

很多企业都说,我有依据哦,我们做了绩效管理。但很多企业对绩效结果不敢用,或者用后效果不好,那有是因为什呢?

我们经常看到绩效评价有两大错位现象。一个是员工绩效与公司绩效错位,一个是员工绩效与员工贡献错位。

我们就拿其中一个员工绩效与公司绩效错位来展开。什么是员工绩效与公司绩效错位呢?就是看员工的绩效评价,个个都是90分以上,似乎都很优秀,但另一方面,公司想要解决的很多重要问题都没有解决,甚至有的公司业绩在下滑,或者竞争地位在下降等。

一定是考核不是你想要的。如果考核的是你想要的,你想要重要的问题解决,你想要竞争地位上升,那么员工绩效评价都很优秀,就说明你想要的这些问题就得到了很好的解决。

一定是目标管理没有做好。目标就是“你想要的”。问题又来了,很多企业会说,我们做了目标管理,每年3月份就要求按照从华为学来的BLM模型开始市场洞察了,九、十月份开始做战略规划了,年底年初就明确了年度计划、年度预算、组织绩效等。

其实要把目标管理做好,关键不是目标管理的过程,而是目标管理的内容是否正确,这个本质就是如何打胜仗的业务问题,

这是核心。

做好目标管理,不仅是方法问题,更重要的是团队问题,公司团队要具备打胜仗的业务能力。

如果没有打胜仗的业务能力,那么目标定义都可能是错的,举措也可能是错的。

那么,一个创业期发展起来的团队就是不成熟,那我怎么办?

那就是以时间换空间。往往这个时期的老板是公司唯一或者最重要的“能打胜仗的将军”,那么,老板就要花时间,亲自带领团队做好目标管理,老板参与这个过程不仅是把仗打对,同时是利用这个时间窗口,通过带着大家去思考“要打什么仗,公司目前的状况到底怎么样,打仗的思路是什么”,通过持续折腾,培养出更多的将军。到一定的时候,将军辈出时,目标管理就不是一个什么问题了。

大家看看,看起来是一个分钱的问题,但背后是一个一系列因素的系统问题。

系统因素不仅仅带来解决问题的难度,甚至也会带来我们看到的问题往往不是真正的问题,背后还有更底层的因素和系统因素等。

企业经常有抱怨协同的现象,大家往往认为是员工的协同意识问题,问题真的就这么简单吗?

其实除了员工的协同意识之外,还有很多因素影响组织协同。

比如讲,销售部门求数量,销售的目标是收入、利润;研发部门求创新,有新产品目标,但销售部门往往对新产品没有足够的关注。或者,新业务规模小,当需要老产品生产资源时,往往把新业务排在最后,甚至不愿意。或者是销售抱怨研发与生产交付慢,生产埋怨采购、销售与研发,研发埋怨销售、采购和生产等。这些问题首先是战略协同或者目标协同。比如基于公司战略意图进行战略解码,目标分解,这不仅仅是一个分解的过程,更是一个战略共识、策略协同、目标协同的过程。否则,大家各行其是,没有统一于公司战略意图、战略目标和关键策略。很多协同问题,首先在这个层面就出了问题。

首先,很多创始人的领导方式会导致职责混乱。比如,有些人领导方式很随意,同样一类事,见到甲让甲做,见到乙让乙做,或者是认为谁能干就让谁去做。这样一来引发指责混乱,产生协同问题。另一个,领导本是带领大家去打胜仗,这也是一个目标管理过程,这个过程其中的一个重要作用就是协同,如果管理者在这个过程不能正确发挥作用,自然会产生协同问题。

比如,销售是重规模、重收入,研发有一个重要任务是新产品,但如果考核激励销售时,只看收入和利润,新产品跟销售没关系或者占比微乎其微,这种机制也会导致协同产生矛盾。还有,销售、研发、交付是一根绳上的蚂蚱,但考核是铁路警察各管一段,自然也会产生协同问题。

说到组织,华为的铁三角是一个典型的协同组织,将铁路警察各管一段的组织变成了一个作战的整体团队,实现了决策前置(在决策时,前、中、后台都参与,提升了“一次性做对”,来回变化,相互信息不同是协同问题的一个大源头)、能力互补(客户、技术、交付,还有人力、财务、法务等能力都参与到整体决策中)、整体责任(都为整体成果负责)。

项目组织也是一个协同组织,许多企业很多问题老是在那里推来推去,扯来扯去,久久得不到解决,其实很简单,马上将相关人员成立一个项目组,明确目标与负责人,很快就会得到解决。

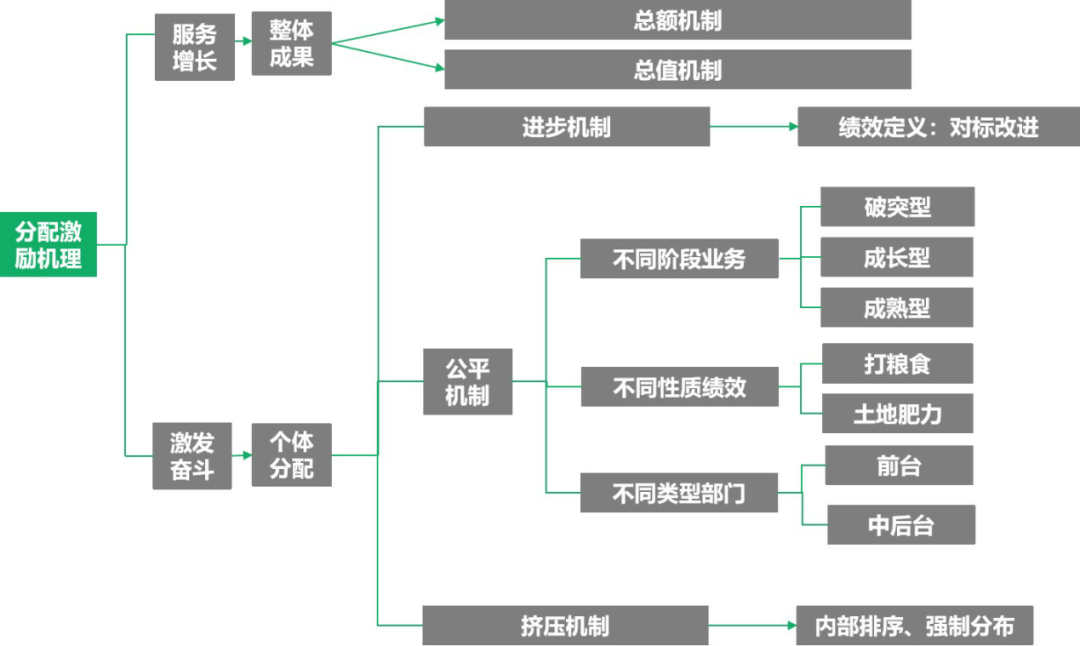

任何系统都是有导向的,所以企业一定要确立导向意识。

许多企业的管理,看起来很专业,但是,导向是错的,或者是模糊的,或是在一个系统中,会出现各部分的导向矛盾情况。如何理解“管理导向”?管理导向就是我们管理想要达到的目的。管理有哪些导向,“服务增长、激发奋斗、将军辈出、护卫底线”,这就是管理一般性的四大导向。我们要确保导向正确,导向正确,即使看起来再土,也是对的;如果导向不正确,再怎么专业也是错的,现实中确实存在很多“专业正确,导向错误”的管理。

曾有一个老板找我,公司上市后,有两个副总裁想要离职休息,他想做一个股权激励和企业文化项目,想把他们留下来。我的回答是,要尊重别人的选择,好聚好散,让他离开,因为他想要离开又离不开的时候,在企业就只会是负能量。

股权激励和企业文化可以做,但导向要改变,不是要保留那些想离开的人,而是激励那些愿意奋斗并作出卓越贡献的人!

我跟华为的一个小兄弟在一起吃饭,这个人很聪明也很勤奋。吃饭的过程中他说,自己在华为没有前途。我大惑不解,一个又聪明又勤奋的人怎么可能没有前途呢?我还以为是他太浮躁,安慰他要坚持,他又很认真的跟我说,他在华为没有前途了。我就奇怪了,问他为什么?他说因为今年华为派他去非洲,他没去。在华为,派你去一个艰苦地区,你不想去,会尊重你的选择,但是对不起,以后所有股权激励、升职的机会都跟你没有关系了。

看见没有,

这就是导向,我们想要什么,就要鼓励什么。

提到薪酬机制,应该是什么导向呢?“服务增长,激发奋斗”肯定是薪酬机制的两个核心导向。那么这些导向是如何体现呢?

比如讲,“服务增长”导向,主要体现在分配如何支撑公司整体业绩是增长的。这里就有两种机制落实这种导向。一个是总额机制,一个是总值机制。所谓总额机制,就是员工收入总包与公司整体经营成果挂钩;所谓总值机制,是指员工收入中有一部分与公司整体价值挂钩,比如部门员工收入以股份支付。

打个简单的比方,假设,员工收入总包1亿元,对应公司1.5亿净利,2亿元,对应3亿净利。那么,试问,第二年,你期望员工收入是多少?

一定是越多越好,越多说明公司的净利越多,当然越多越好!这一定实现了“服务增长”导向。

问题还没完,再问一个问题,员工个人平均收入一定会增长吗?

不一定!

假设公司净利增长了一倍,简化讲,员工收入总包也就会增长一倍,但如果员工人数增长了3倍,实际上员工个人平均收入是下降了。看见没有,这个机制不仅仅鼓励“增收”,反过来也鼓励人均效率提升,鼓励“节支”,也就实现了通常所说的“3个人干5个人的活,拿4个人的钱”。

值得注意的是:总额机制适合较为成熟的企业,创业型公司,员工收入总额很难确定,业务发展情况,人员使用情况都是不确定的,包括人均效率也不到关注的时候。那么这个时候,一般是用总值机制,即用员工收入的一部分以股份支付,把员工的未来和公司的整体发展捆绑起来。