撰文 | 张胜坡

出品 | 网易浪潮工作室

欢迎下载网易新闻客户端订阅查看

不管警方怎么辟谣,近日还是有大批中老年人前往鸟巢参加所谓的“领钱大会”。为什么在中国,无论政府如何严打、媒体如何曝光、舆论如何谴责,还有这么多人执迷不悟地相信传销呢?

这两天,“鸟巢要开慈善富民大会,来京参会者交通食宿费可报销,还可现场领取5万元慈善金”的消息着实让一些中老年人激动了一把。很多人把车票都买好了,却没看到公安部的辟谣:

据媒体报道,“慈善富民大会”的发起流程一般是这样的:组织者建个以“家人”互称微信群;管理员发些“支持国货、互相监督”、“学习正能量”的话题,每天号召“所有的家人一起来参加群里的升旗仪式”;群员接近500人后就会组织大家汇报身份证和银行卡上的所有信息。最后,你就可以投资“一本万利”的虚拟货币、去发展下线领红包了。

简单地说,这就是传销与“互联网+”结合后的新玩法儿——网络传销。其实,说新也不新了,网络传销最近一次进入公众视野是这样的姿势:

自上世纪九十年代传销在大陆落地生根以来,这种在西方被称为“庞氏骗局”的诈骗手法就像许多中国社会的顽疾一样,无论政府如何严打、媒体如何曝光、舆论如何谴责,传销组织者始终都能找到自己的空间开枝散叶、实施诈骗。就算被有关部门端掉一个窝点,也能充分发挥“打一枪换一个地方”游击战策略,卷走金银无数,留下哀鸿遍野。

可是,既然“传销”成为过街老鼠、“搞传销”几乎成了骂人的脏话都已经这么多年了,为什么每年还有那么多被曝光的传销事件、还有那么多人信传销呢?难道仅仅因为他们比我们更蠢更贪?

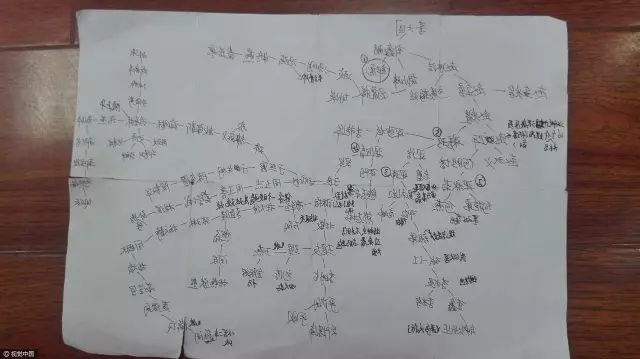

反传销志愿者绘制的“中国传销地图”。

世界上任何一个靠忽悠人为生的组织都得依靠“洗脑”,传销组织也不例外。其实“洗脑”并没有我们想象的那么神秘,几乎所有传统传销组织的“洗脑”都遵循这样一个模式:“隔离”——“灌输”——“造神”。只不过,网络传销把第一个步骤直接跳过了。

以前,初入传销者常常会被组织者通过业务课、素质课等各种乱七八糟的课程控制新成员的活动范围,同时以各种理由限制他们使用通讯工具,将新成员原有的社会联系切断,使其陷入信息和精神的双重孤立。

而当个体陷入孤立的时候,往往就是他价值观最脆弱的时候,洗脑的操纵者就是利用这个时机向被操纵者灌输他们的“致富理念”。网络传销则把这个步骤换成了组织网络升旗等更便捷的手法。

通常,传销组织者会故意创造一个环境让成员们相互诉说自己的远大抱负和怀才不遇,自己则在旁把控谈话的情绪和方向,引导成员们得出这样一个原因:我之所以没发财都是因为社会太不公平,找组织找的太晚了。然后,传销组织者会重新解释伦理道德的定义,刻意模糊法律的界限,并用狭隘的成功学刺激他们的金钱崇拜。

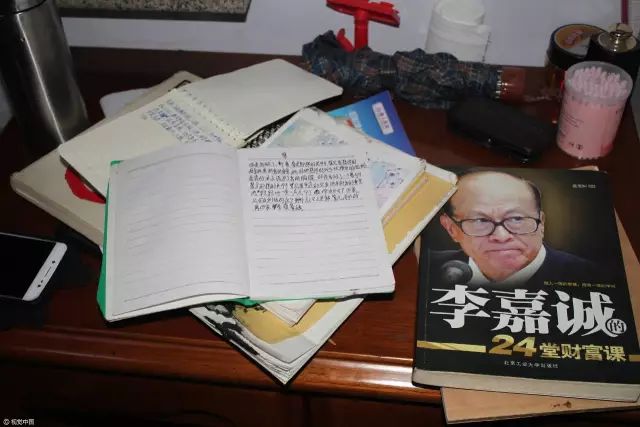

2016年11月9日,山东滨州,非法传销组织现场的书籍 / 视觉中国

比如,他们会对学员说:“骗亲人来赚钱是善意的谎言”、“连锁经营是国家花巨资引进的”、“现在谁赚的钱是完全合法的?要想赚钱就要有胆量”。

对了,他们还会顺道颠覆一下人们关于“体育老师数学最差”的刻板印象,自己发明一套算术方法——“投入三千八百元,两年回报三百八十万;投入三万六千八百元,回报一千五百万……”、“你用5000元买来的五行币一年之内五进五出就可以赚到400万”。

2014年10月10日,北京。传销现场,黑板上写着“富”字 / 视觉中国

接下来就到了洗脑的最后一个步骤——造神。所有的狂热组织都离不开“造神”,传销组织会包装一个让会员感觉永远不会骗他们的“神”。在两个月时间内靠销售“万福币”吸纳会员13万余人,收取传销资金近20亿元人民币的刘宁就属于这种类型。他那些“美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问”的头衔着实让一些受害者觉得这个人“很有实力”。

对传销行业稍微有些了解的人都知道,一个人一旦进入了传销组织并相信了他们的致富模式,便会竭力发动自己的人际关系网,从点头之交到亲朋好友都会成为他的潜在业务成绩,“来和我合伙做个生意、帮我考察一下项目”都会成为他们骗人的理由。

而他们却并不认为自己在骗人,被亲友拒绝后还会恼怒于“你们竟然不支持我”。一位深陷此次“鸟巢慈善富民大会”的老人在劝说儿子交出银行卡信息成为自己下线失败后,甚至拒绝再和儿子沟通,痛斥儿子泄露了自己的秘密。众多老人也因为参加这个活动与子女反目成仇。

2016年8月29日,陕西汉中,查获的传销团伙上下线关系图 / 视觉中国

在中国的熟人社会中,信任往往来源于熟悉,很多人甘心被发展成下线的理由仅仅是“我们这种关系,他怎么会骗我呢”。正如费孝通所言:乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是来源于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。也正是这种“可靠性”为那些被骗后迅速转变为骗子的人打开了一条杀熟的大门。

令人遗憾的是,很多人认为,传销活动的受害者只能怪自己,谁让他们想一夜暴富呢?谁让他们轻信他人呢?一句话:他们活该!

的确,误入传销组织者大多是财迷心窍,做着一夜暴富的黄粱梦,但是,这并不代表他们就是活该,因为“活该”意味着一个人所受的苦难是合理且正当的。任何一个思维正常的人不会认为那些受害者遭遇的诈骗是合理且正当的吧。

2015年8月5日,西安某派出所,很多人带着孩子一起进入传销组织 / 视觉中国

而且,传销活动中的受害者有很多属于这个社会的最底层——这些人要么失业,要么下岗、要么是农民(工),媒体常年对传销的曝光也许根本无法挤进他们的信息接收渠道,知识和经验的匮乏也不足以支撑他们面对与时俱进的传销组织。受阶层和出身所限,很多受害者的信息辨别能力并不比蒙冤入狱多年后又出狱的陈满和赵作海强。

面对传销组织诸如“这个是国家秘密政策、我们这里是政府斥巨资引进的资本运作模式的试点”、“国家会给你们报销食宿费”等打着政府旗号的低劣话术,他们的生活经验让他们无法相信有人居然会假传政府政策、伪造政府文件。

一位深陷传销组织的人曾这样说:“我们这个是政府秘密支持的,你看这些文件,政府都支持了你都不信?”。是的,“政府支持”在底层百姓眼里几乎代表着绝对正确。很多人也许无法理解他们这种对政府或者说权力的无条件信任与迷恋。

2014年10月10日,北京。警方捣毁传销窝点,解救300人仅5人愿回家 / 视觉中国

不过,如果你看到他们每天是如何通过各种电视新闻了解这个国家、一个乡镇干部是如何决定着很多人的生活质量,或许会理解权力对他们意味着什么。在这片土地,他们既是最容易被剥夺的,也是最容易被哄骗的。

蒙冤23年的陈满与社会脱节严重,被以推销维卡币为名的传销组织欺骗 / 视觉中国

这并不是“我弱我有理”的逻辑,只是每当看到这些人的遭遇我都会想起《了不起的盖茨比》的那段开头:“你每次想开口批评别人的时候,只要记住,世界上的人不是个个都像你这样,从小就占了这么多便宜”。

在2009年刑法第七修正案通过之前,国内对于传销组织者的处罚一直依据国务院颁布的《禁止传销条例》中的规定,由工商部门没收非法所得然后罚款了事。

2009年2月28日修订的《刑法》中才把传销单独入罪,新增了“组织、领导传销罪”,并把“传销”定义为“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序”的活动。

规定情节较轻处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的处五年以上有期徒刑,并处罚金。

刑法中把传销单独入罪虽然比《禁止传销条例》增强了对传销组织者的震慑力度,但是与刑法中对“普通诈骗罪和盗窃罪最高可判无期”相比,对传销组织者的量刑还是明显过轻。

2017年1月18日,昆明开审46人传销团伙案,多为初中以下学历 / 视觉中国

比如在2016年江苏省破获的一起新型非法传销案件中。嫌疑人杜某在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,在短短8个月时间,吸收注册会员34000多个,总涉案金额近15亿元。杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

诈骗15亿,判刑3-8年,这还是在被抓到并且证据确凿的情况下,这是什么样的性价比呢?试问有什么样的诈骗罪和盗窃罪能同时达到这么大涉案金额、造成这么多的受害者?

此外,刑法中关于传销的定义与执法部门对于传销的打击模式似乎还停留在上个世纪。对于网络传销的法律概念至今没有清晰界定,连网络传销利用最多的“虚拟货币”都没给出一个官方定义,也没有规定。对传统传销的打击手法更是基本维持着“没收学习资料,砸烂生活用品,往床上泼几盆凉水,最后再把房门锁死”传统套路。

2012年6月14日,安徽合肥,执法人员彻查绿怡居小区25个传销窝点 / 视觉中国

而且,与发达国家在法律中明确规定了非法多呈次直销(即国内的传销)案中的刑事责任和民事责任不同的是,国内对传销案中的民事责任极少涉及。导致传销组织者逃避掉了本应承担的民事责任,再加上很多传销案件由于组织内部人员互相包庇、证据被销毁,公安机关取证不全,传销组织的骨干人员可以轻易躲过刑事追究。本应赔偿给受害者的钱也被作为了下一次传销活动的本钱。

这也就是为什么传销组织一直被曝光、被打击,还会有那么多人信传销的原因。只要适合传销生存的制度土壤和社会土壤依然存在、那些被传销组织利用的人性弱点依然存在,传销就依然会开枝散叶。就像绵羊和剪羊毛的人会永远存在一样。

2016年3月24日,安徽合肥。传销人员被遣返,但还会有人陷入传销的 / 视觉中国