作者:范学德

|

配图:来源于网络

微信公众号|范学德(ID:fanxuede2016)

感谢作者授权今日佳音发布

导读:

2018年1月16日,《一个人的课堂》在全国影院上映。去看吧!

▲《一个人的课堂》

45秒短版预告

今早起来看到老友北村在朋友圈发了一条消息:“乡村教师孙海英,邀你观看电影《一个人的课堂》”。他还加了一句按语:“别忘了1月16日上映。”

真的吗?我惊愕不已,真的是我认识的那个孙海英吗?他又可以演电影了啊? 太好了!

我赶紧上网查资料,东找西找,连这部电影的导演李军林的微博都找到了。果然是真的。电影名叫《一个人的课堂》,写的是一个乡村教师和一个留守儿童的故事。孙海英是主演,电影将于1月16日在全国上映。崔永元已宣布在北京包10场,邓飞,杨锦麟,于建嵘看过首映后都连连点赞。

一些看过首映片的人都说,这是一部爱心之作,良心之作。

说句心里话,我从心里感谢广电总局或者文化部什么的,他们为这部佳作打开了方便之门。

这是国内第一部倡导全民互动公益,呼吁整个社会关爱留守儿童和乡村教师的爱心之作。导演李军林为了拍这部影片等待了十年。它于2013年3月5日开机,拍了3个多月,后期制作6个月。一年后的9月28日,剧组在第二十三届中国金鸡百花电影节开幕式上亮相。又过了一年,导演李军林凭借这部处女作,在第9届未来影像·亚洲国际青少年电影节中,获得年度亚洲最具影响力最佳新人导演奖。再过了一年,2016年4月21日,在第49届休斯顿国际电影节中,《一个人的课堂》从全世界91个国家的4000多部影片中脱颖而出,荣获最佳外语片奖。

天哪,早就墙外开花了。

虽然迟到但终于来到,如今,墙外的红花在墙内也开放。我愿它开得火一样的红。

2017年12月27日,在北京钓鱼台大酒店,举行了《一个人的课堂》首映礼暨“城市·故乡·过去与未来”的对话活动,李军林、崔永元、杨锦麟、邓飞以及近100家媒体出席了首映式。

2018年1月11日至15日,《一个人的课堂》首映见面会将分别在长沙,南昌,杭州,上海。深圳召开,主创人员将与观众面对面地交流关于乡村教师和留守儿童的话题。

2018年1月16日,全国影院上映。

自从昨天看到了这部影片的简介和许多剧照后,有两句话一直在我心里翻腾:

教育是一个国家的未来。爱是最好的教育。

罗马时代的著名教育家马库斯·法比尤斯·昆提利安(Marcus Fabius Quintilianus,约公元35-100年)曾提出一个重要的教育观念:

“教师应该成为学生的第二父亲。”

十九世纪德国教育家培斯塔洛奇说对此诠释说:

“教育的基本原则不是教育而是爱。”

这与中国教育的一个最古老观念相近,老师是学生的再生父母。《一个人的课堂》用电影的语言对此做出了美好的呈现。

李军林在他的微博中说:“曾经过年票紧张,坐绿皮火车,没有座位,在过道里蹲了一晚上,同在一起旁边是一个干瘦的老头,坐在自己的蛇皮袋上,里面是棉被,五十多岁起来像七十岁的人,粗糙的手指头缠着一小块纱布,渗着暗红血渍。他没有手机玩、也不抽烟,旁边是乌烟瘴气的烟草味道和来来往往的呵斥声,只是默默地沉思状态,我攀谈起来,问他是哪里人,他说他是邵东的,以前是老师,民办教师,教了三十年的书,后来没得教了,只好跟村里人出来打工,搞铁路护坡。那一刻,我肃然起敬,心里非常难受,如果我们在一个地方的话,我肯定会是他的学生,他也会是我的老师,一个威严的老师,透过他面部轮廓能看想象他拿着教鞭在教室里踱来踱去、扯着长长的声音背诵古诗词的样子…………我觉得我要他把写进我的电影……电影《一个人的课堂》创作缘起。”

电影一开场,奶奶的儿子在广东打工的工地上坠楼身亡。包工头跑了,儿媳妇也跑了。

上小学5年级的明明,只剩下奶奶一个人了。而奶奶最大的愿望,就是孙子能有书可读,起码能读到初中毕业,多认识几个字,将来出去打工的时候,能看得懂路牌。

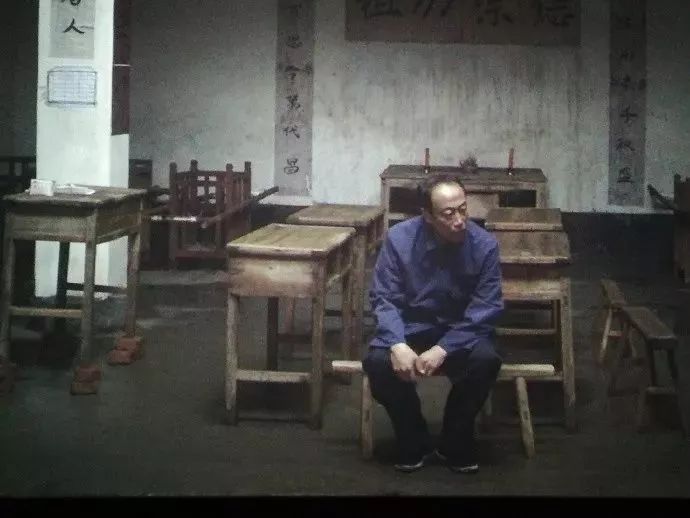

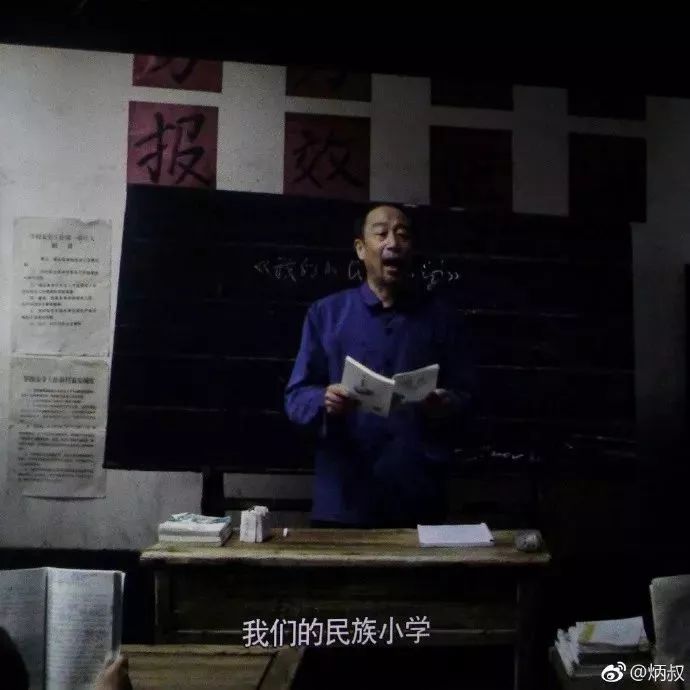

但是,明明只能在村里的西甲村小学读完小学,而这个小学中,只剩下了一个民办代课老教师,他教分别属于3个年级的4个学生。

这个老师的名字叫宋文化,由孙海英扮演。

我从“孔兄陶瓷”的一条微博上看到了孙海英在首映式上说的几句心里话,他说:

“……以前,我说话过于尖锐,伤害了很多人,实在对不起大家!以后我一定注意!电影《一个人的课堂》,是表达我们对农村教师的敬意,可是这位教师的最终命运是到城里打工。在座的人(几百人),有几个对在城市打工的农民尊敬过?有没有不尊重?说实话,你视而不见的,你瞧不起的人中,就一定有一位农村教师!”

他还说:“我擦着眼泪看完,这是我吗?我不配跟这老师对等……。”

孙海英用了“敬意”这两个字,也许,这就是这个影片中最感人的地方。一个普通的乡村教师,用最真挚的爱,教育自己唯一的一个学生。正是这爱,令人心生敬意,也使得这部影片超越了公益片,它深入的不是一群特定的人如乡村教师,而是一个人,一个人的灵魂,这灵魂因爱而无比美丽。

李军林导演曾经表示,自己试图以温情脉脉的方式来叙述一个简单极致的故事,可能有些落寞但也不乏亮色,希望直指观众思考的内心深处。在我看来,这深处就是爱。爱使人成为人,使人之心成为人心——爱心。

没有什么比在乡村教师生命中表现出的爱更能打动人心了。人们在影片中看到:留守儿童们一个个地消失了,最终只剩下一个,(据说,如果导演不做妥协的话,这仅剩的一个儿童也将缺席。)而这一个儿童所在的西甲村也正在成为一个死村,但即便一切都是这样,甚至是无可改变,老师也不放弃自己的爱,他倾注全部的爱在一个看来不值得为之献身的孩子身上。电影演绎至此,令我感到这一份爱有一种神圣,至少可以说,它折射着神圣的光芒。

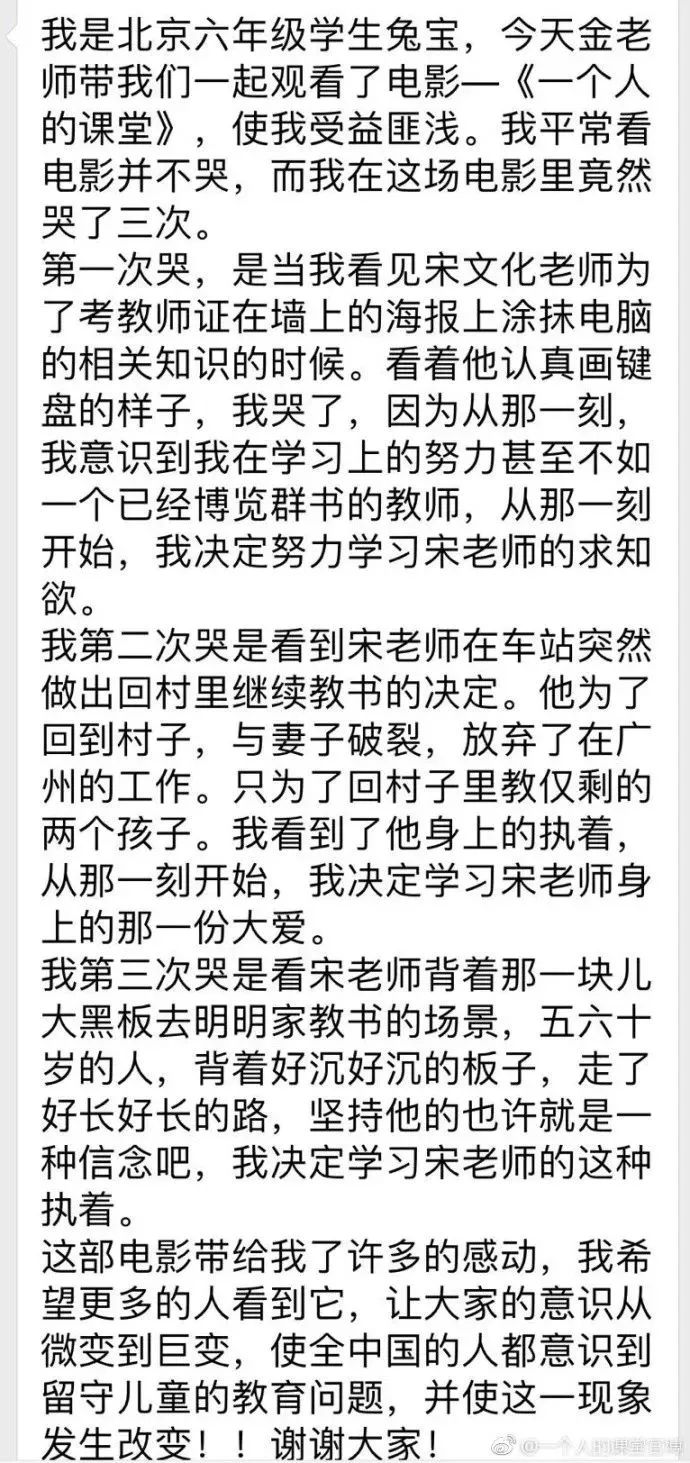

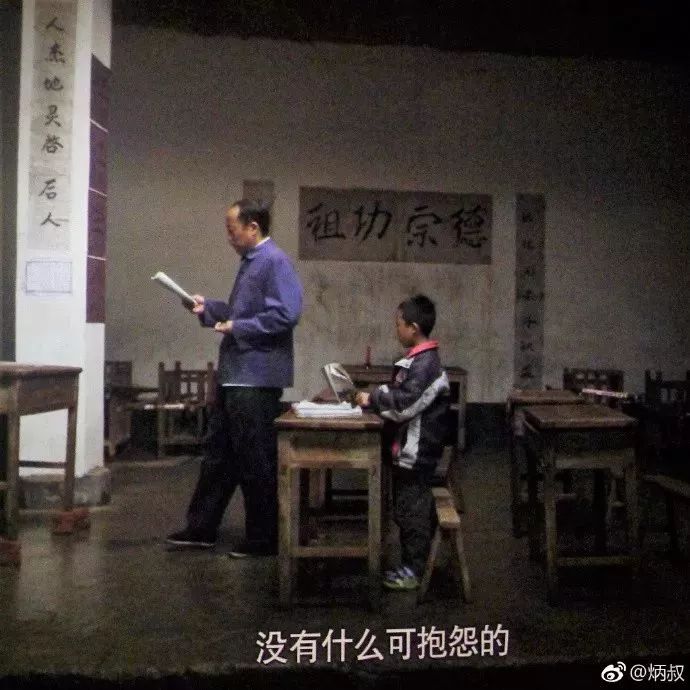

北京有一个六年级学生名叫兔宝,他看完电影后写到,他平时看电影是不哭的,但这回哭了三次。第三次就是看到影片中的宋老师背着那一块大黑板去明明家里教书的场景,五六十岁的人,背着好沉好沉的板子,走了好长好长的路……。

我在电影介绍中看到这一段也特别感动。后来看到资料说,在连续几天的拍摄中,孙海英就是自己背着几十斤的黑板在山路上行走,从来不用替身。

我仿佛看到他背的不是黑板,而是十字架。老师,演员,都是用爱心在背着,而唯有爱心,才使他们有力量和勇气背到底,那底,就是一个孩子的心灵。

一个教师最伟大之处,就是他用爱来塑造学生的灵魂。

我没有看到影片,只是看到了大量剧照和秒拍的一段视频,但看过之后我不得不同意有的评论者写的评论,说这部影片有一种诗意的美,以绿色为基调的小山村,自然景色清新,质朴,空灵。而它与经济的贫困成鲜明的对照。我特别喜欢看到那些黛瓦白墙的房子,一丝凄凉,两分空荡,三分幽静淡雅,是残败,但却又有荒凉之美。它与青山绿水交融,实属不易。

我特别欣赏李军林导演的这一点,就是一个教师、一个学生、一个教室、一个村庄,这么多仅仅剩下的一个,很容易拍摄成悲悲切切冷冷清清凄凄惨惨的苦情片,但他没有。他拍出了一团温暖,一份爱,一线光,这就是苦境困境绝境中的希望。

干净,即心灵的纯净,这也是我对影片必须要说的一句话。