賈三包子,在西安城(西安城在西北的陝西省,是這個省的省會城市,它的北邊,就是著名的“陝北”地區)裏雖然很有名,可其實就那麼回事兒,衹是比

京城裏的表兄弟

餡裏多了點兒湯,實在普通得不能再普通了。其最大的特色,衹能說長得確實像個包子,如此而已。

既然如此,探討賈三包子的起源,實際上也就是追尋中國包子的淵源,而這說來話長,要從中國古代麪食的起源說起。

關於中國古代的麪食,儘管考古學家陸續提供了一些實實在在的發現,但由於發現的地域等原因,要想全面瞭解古代麪食的總體面貌,目前主要還是要依賴傳世文獻的記載。

中國古代把麪食統稱爲“餅”,包子也曾被叫作“餅”。更清楚地講,“餅”,是小麥磨成粉後加工而成的各種食品的通稱。《釋名》云:“餅,并也,溲麪使合并也。”(漢劉熙《釋名·釋飲食》)這“溲麪”也就是現在所說“和麪”的意思。即通過和麪使散狀的麪粉融合成爲麪糰,再製作成爲各種麪食,統以一個“餅”字名之。

顯而易見,不管這些麪餅的具體形態和加工方法是什麼樣,能夠做出餅來的前提,是得先有麪粉,即需要先有小麥的種植,接下來還要掌握把麥粒加工成麪粉的工藝。

小麥的原生地是在兩河流域,并很早就傳佈到地中海週邊地區。至遲在距今四千年前,小麥的種植,就已經傳入中國中原地區。雖然商周時期就已經有了種麥食麥的明確記載,但食麥並不等於吃麪,因爲麥子還可以“粒食”,也就是做麥飯,吃麥粒。西晉人束皙在《餅賦》裏稱《禮》載“朝事之籩,煑麥爲麷”,此語出自《周禮·天官·籩人》,原文爲“朝事之籩,其實麷、蕡、白、黑、形鹽、膴、鮑魚、鱐”,東漢人鄭衆注云“熬麥爲麷”,清人孫詒讓進一步闡釋其義,以爲熬麥就是炒麥(清孫詒讓《周禮正義》卷一〇)。可見,誠如束皙《餅賦》所講的那樣:“食麥而未有䴵,䴵之作也,其來近矣。”《周禮》載述的這種整吃麥粒的吃法,東漢時期在“河間以北”還很常見(《周禮》卷二《天官·籩人》漢鄭玄注)。

人們若是想吃麪,得先有磨——有磨纔能把麥粒磨成麪粉。

目前所知年代最早的古代石磨,在中國,是見於秦代,但在秦始皇兼併天下之前的戰國時期,應該就已經掌握了用磨製作麪粉的技術(孫機《中國古代物質文化》一《農業與膳食》)。《墨子·耕柱》篇載錄墨子給魯陽文君講述一個寓言故事,謂某人家裏牛羊滿園,食用不盡,這樣的日子,不知他爲什麼卻不知足,還會“見人之作餅,則還然竊之。”這不是有病又是什麼?墨子講述這個故事,當然是以當時已經普遍磨麪製餅爲前提,而且這個故事還顯示出人們視麪餅不僅習以爲常,還很不當回事兒,即與吃牛羊肉相比,吃餅是很不上檔次的,這太平平常常了。

儘管餅已經成爲尋常食物,但人們具體怎麼做餅亦即吃到的到底是什麼樣的餅,墨子卻沒有清楚說明,而且在他之後很長一段時間內,一直沒有留下相關的記載。直到東漢末年劉熙撰著《釋名》,纔對麪餅的製作方法,有了分類的說明,但仍很籠統(

劉熙《釋名·釋飲食》)。接下來,就是西晉束皙撰著的《餅賦》了。再往後,在北齊賈思勰的《齊民要術》裏,又專列有《餅法》這一專篇,對此做出了更多的記載(賈思勰《齊民要術》卷九《餅法》)。

具體落實到肉包子上,在相關傳世文獻中,西晉人束皙撰著的《餅賦》,是我們今天認識這一問題最重要的史料,這是

關於肉餡包子時代最早、也最爲清晰詳明的記載

。然而不知是出於什麼不可思議的原因,古往今來,學者們對束皙《餅賦》的釋讀,卻出現了很大的偏差

束皙這篇《餅賦》,見於唐開元年間編纂的《初學記》卷二六《器物部》和北宋初年的《太平御覽》卷八六〇《飲食部》徵引。兩處文字,雖都有省略,但恰可互補其闕,以成完篇。惟對其“文字多譌”,清人俞正燮即深有感慨(俞正燮《癸巳存稿》卷一〇“麪條子古今名義”條),若不略加訂正,實難以展開對相關問題的討論。比較《初學記》和《太平御覽》引文,後者要更完,因而可以以《御覽》引文爲主,再參校《初學記》等,儘可能復原出一篇接近作者原貌的文本。

下面這段文字,就是我本着上述原則,訂正復原出來的《餅賦》當中同肉包子相關的內容:

然皆用之有時,所適者便。苟錯其次,則不能斯善。其可以通冬逹夏,終歲常施,四時從用,無所不宜,唯牢丸乎?

尔乃重羅之麵,塵飛雪白,膠黏䈥䵑,䐧溔濡澤。肉則羊膀豕脅,脂膚相半,臠若縄首,珠連礫散。薑株葱本,莑縷切判。剉末椒蘭,是灑是畔。和塩漉䜴,攬合樛亂。

於是火盛湯涌,猛氣蒸作。攘衣振裳,握搦拊搏。麵弥離於指端,手縈囬而交錯。紛紛駁駁,星分雹落。籠無迸肉,餅無流麵。姁媮冽欶,薄而不綻。巂巂和和,䑋色外見。柔如春綿,白若秋練。氣勃鬰以揚布,香飛散而遠遍。行人失涎於下風,童僕空噍而斜盻。擎器者舐脣,立侍者乾咽。

尔乃濯以玄醢,鈔以象箸。伸要虎丈,叩膝偏據。槃案財投而輙盡,庖人叅潭而促遽。手未及換,増禮復至。脣齒既調,口習咽利。三籠之後,轉更有次。

透過這段文字,我們可以看到當時食用的肉包子的生動景象。

首先,需要明確,當時是把肉包子稱作“牢丸”。

在我看來,對於任何一個做過肉包子、吃過肉包子,甚至是衹要看到過一眼肉包子的人來說,稍一閱讀這段內容,就可以毫無疑義地斷定,這裏講的衹能是肉包子。可是,不知出於什麼原因,至遲從宋朝人開始,就對這段內容,產生了嚴重的誤解。

先是南宋人程大昌,把它理解成了“湯餅”,也就是現在所說的麪片兒類“煮麪”(程大昌《演繁露》卷五“不托”條)。其後清人俞正燮更進一步明確指出“其事狀似今之扢搭湯及片兒湯”(俞正燮《癸巳存稿》卷一〇“麪條子古今名義”條)。“扢搭湯”也就是現在寫的“疙瘩湯”,那一顆顆面疙瘩,距離牢丸的真實形態更不知遠到哪裏去了。今孫機先生論及這一問題,認識與此相同,並且更具體地解釋,“火盛湯涌,猛氣蒸作。攘衣振裳,握搦拊搏。麵弥離於指端,手縈囬而交錯。紛紛駁駁,星分雹落”這一段話,是講“製作時要用一隻手托着和好的麪,另一隻手往鍋裏撕片”(孫機《中國古代物質文化》一《農業與膳食》)。

針對程大昌的看法,業師黃永年先生早已指出,這“其實是講肉餡的蒸餅,因爲煮湯餅用不到籠,而這裏有‘籠無迸肉’‘三籠之後’等話,衹有用在蒸餅上纔合適”(黃永年《說餅——唐代長安飲食探索》,見作者文集《唐代史事探索》)。唐人段成式在《酉陽雜俎》裏載述有“籠上牢丸”(段成式《酉陽雜俎》前集卷之七),與束皙《餅賦》描述的自是同一食品,而“籠上牢丸”之名正顯示出其製作過程中“籠蒸”這一關鍵環節。這種裹着肉餡的“蒸餅”,當然就是肉包子。

覈實而論,程大昌和俞正燮等人之所以未能合理地認識《餅賦》這段文字,關鍵的原因,是他們未能上下通貫地看待這些內容,而衹是孤立地看待其中的個別文句。譬如,俞正燮就針對文中有關“牢丸”的記述另行解釋說:“牢丸之名,又今之湯圓。”(俞正燮《癸巳存稿》卷一〇“麪條子古今名義”條)

有鑑於此,在這裏,還需要按照敝人劃分的段落,對這段敘述的內在結構和上下關聯略加解說。

第一段,從“

然皆用之有時”到“唯牢丸乎”,是提出敘述的主題——“牢丸”。

與前面講述的分別適宜於春夏秋冬四季的“㬅頭”、“薄壯”、“起溲”、“煮餅”不同,“牢丸”不是

“

用之有時”,而是“可以通冬逹夏,終歲常施,四時從用,無所不宜”。

因此,下文所述,都是這種“牢丸”,都要放在“牢丸”這個主題下來理解。

第二段,從“

尓乃重羅之麵”到“攬合樛亂”,是在講備料,即和好麪,拌好餡。

和麪比較簡單,所以並沒有多着筆墨,衹是先用“尓乃重羅之麵,塵飛白雪”這兩句話,形容其選麪之精細白潔;再用“膠黏䈥䵑,䐧溔濡澤”這兩句話,來形容和好之後麪團的狀況。其中羅是篩麪粉的專用工具,“重羅”應該是指有兩重篩網的羅,以使篩網更加細密。

從“肉則羊膀豕脅”到“攬合樛亂”,講的都是肉餡的製作。肉是選用羊蹄膀肉和豬五花肉,取其肥瘦相間。再把這些肉切成小碎塊兒,狀若繩頭,也可以說像一堆珍珠和礫石一樣,似連非連,似散非散。配料則有薑塊兒和蔥白。“莑”字的本義是表示草芽始生狀,“莑縷切判”是形容把薑絲和蔥絲切得很細小。“剉末椒蘭,是灑是畔”,是指把花椒和木蘭剉成細末,灑落到肉餡上。“和塩漉䜴,攬合樛亂”,是指加入鹽和過濾的豉汁,攪拌均勻。——這就做成了包子餡。

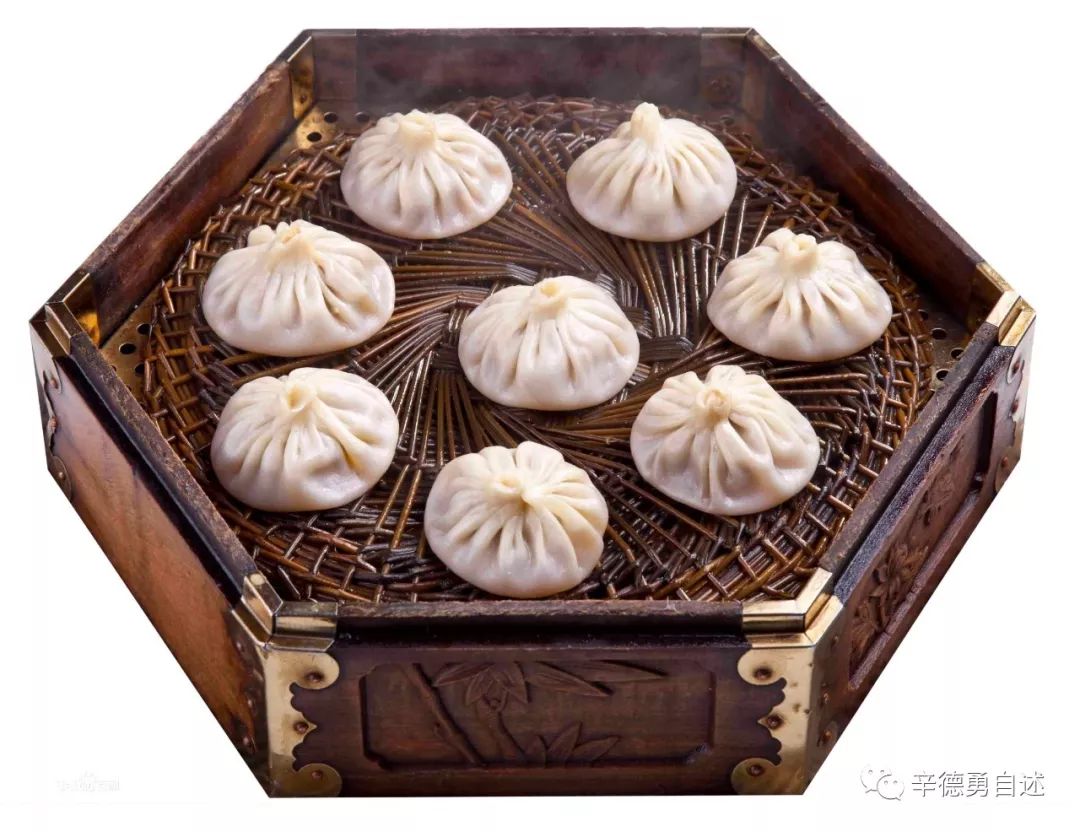

第三段,從“於是火盛湯涌”到“立侍者乾咽”,是講包包子和蒸包子的經過。“火盛湯涌,猛氣蒸作”,這是講旺火燒開的水。“攘衣振裳,握搦拊搏。麵弥離於指端,手縈囬而交錯。紛紛駁駁,星分雹落”,這幾句話是在描述廚師包包子並往蒸籠裏放包子(俗語稱“裝”,

zhuàng

)的情況。“籠無迸肉,餅無流麵。姁媮冽欶,薄而不綻。巂巂和和,䑋色外見。柔如春綿,白若秋練”,這一段是在描述蒸好的包子。“籠無迸肉,餅無流麵”是講沒有綻開包子皮兒的情況,“姁媮冽欶”以至“白若秋練”,都不外乎是講打開蒸籠的包子所呈現的誘人樣貌。包子皮既白又軟,透過薄薄的外皮,可以看到裏面的肉餡,真是“秀色可餐”。“氣勃鬰以揚布,香飛散而遠遍。行人失涎於下風,童僕空噍而斜盻。擎器者舐脣,立侍者乾咽